降田 天『事件は終わった』刊行記念インタビュー 「二人で書くことで何でも二倍に。コンビ作家の新境地。」

ある地下鉄内無差別殺傷事件を起点に始まる連作集『事件は終わった』が刊行される。著者は降田天。降田天は、鮎川颯さんと萩野瑛さん二人による作家ユニットだ。作品の着想から最終話への着地まで、執筆の裏側を聞いた。「意見の相違があったらどうするの?」「役割分担は?」など❝二人で書くこと❞の利点や悩みについても聞いてみた。

聞き手・構成/タカザワケンジ 撮影/藤澤由加

事件に居合わせた人々の物語

――『事件は終わった』は「小説すばる」に連作短編として発表された作品です。どのように着想されたのか教えてください。

萩野 事件の直接の加害者、被害者ではない人たちへの興味ですね。以前住んでいた家の近所で昔、殺人事件が起こったんです。数日間とはいえ不安な思いをしたことがありました。犯人がなかなか捕まらないなか、被害者の方が行かれていたお店に自分も行ったことがあったりしたので。ふだんミステリで殺人事件を書いているのに、実際の事件が近くで起きて初めて、不安とか恐怖ってこういうことなのかとリアルに感じたんです。近所に住んでいるだけの人間がこんなに不安になるんだ、と思った時に、報道では重視されませんが、そういった事件の周辺の人たちが主人公たり得るのではないかなと。

――萩野さんがプロット、キャラクター設定、鮎川さんが執筆を担当するとうかがっています。執筆にあたって、萩野さんが今おっしゃったことを鮎川さんに相談されたのでしょうか。

鮎川 そうですね。話を聞いてなるほどと思いました。でも、一話ずつプロットをもらって書いたので、その時点では全体がどうなるかはわかりませんでした。最後は犯人に迫るのかなと思っていたら、「いや、犯人には迫らないよ」と言われて、「えっ、そうなんだ」みたいな感じでしたね(笑)。

萩野 実は、最初から事件に居合わせた人たちの連作で一冊にしようと思っていたわけではないんです。最初の「音」の舞台が古びたアパートだったので、そのアパートの住人たちの連作にしようかなという考えもありました。アパートの住人たちの話にするか、それとも事件に居合わせた人たちの話にするか。「音」の時点ではまだ決めていなくて、結局、事件のほうが採用になったんです。

――ということは、単行本のプロローグにあたる「事件」は最後に書かれたんですね。

萩野 そうですね。単行本のための書き下ろしです。「音」を読んでいただければわかりますが、アパートの住人たちの様子がかなり詳しく書き込まれているはずです。それは、住人たちで連作短編にするかも、と迷っていたからなんです。

――二人の間で意見が対立することはありましたか。

萩野 イメージしているものがズレていたりすることはありますね。第三話の「顔」の時に、池渕というキャラクターを「テニス部のエースで陽キャでビッグマウス」とプロットで書いたら、原稿ではテニス部じゃなくてテニサー(テニスサークル)っぽくなっていたんですよ。

鮎川 実際のテニサーは知らないので、イメージのテニサーですが(笑)。

萩野 チャラ過ぎたんで、もうちょっと野暮ったくしてというか、落ち着いてというか。うちは弟、妹もテニス部だったので、体育会系のテニス部ってわりと地味だと思っていて、少なくともチャラくはないと。

鮎川 あそこは萩野がけっこう書きました。

萩野 話によっては私が下書きをすることもあるんです。最初の二話はプロットだけですが、「顔」と、最後の「壁の男」。その二話は下書きに近いものを書きました。

鮎川 「壁の男」に出てくる向井正道というおじいさんが、萩野の好きなタイプのキャラクターなんです。

萩野 そう。それぞれ好きなタイプのキャラクターがあるので、私が好きなキャラクターに関しては下書きまで書いています。

――お二人でやりとりをしながら完成度を高めていくわけですね。編集者に見せるのはほぼ完成されたものですか。

萩野 完成まではいかないですが、こっちで話し合って直した後の原稿を出しています。でも最近は、直したものを見せるのがいいのかどうか、わからなくなるところもあるんです。もっとざっくりした原稿を編集者に見てもらって、そこから一緒に詰めていったほうがいいのかな。そんなことを思わなくもないんです。

鮎川 二人だけで詰めていくと二人揃って間違っている可能性があるので。間違ったままどんどん進むのは危険ですから。

登場人物をニュートラルに書きたい

――今回は連作ですが、長編でも、萩野さんが部分的に下書きをすることはあるんですか。

萩野 『すみれ屋敷の罪人』という作品があるんですが、パートごとに視点者が変わるので、視点者によっては下書きしました。『朝と夕の犯罪』は改稿の段階でキャラクターを足したので、そのキャラクターの視点部分は私が下書きしています。

鮎川 人物によって、私のほうがわかる人物と、萩野のほうがわかる人物がいるんですよ。それに、どっちかが同情的になりやすい人間とか、嫌いになりやすい人間というのもあって、「このキャラは嫌いだからちょっと意地悪に書いてる」とか、「この人のことを好きだから同情的」みたいな。そういった意図していない偏りが出そうになったら、そうならないほうが書くようにしています。ニュートラルに書きたいので。

――登場人物をニュートラルに表現したいという意図は『事件は終わった』からも感じます。たとえば「音」の主人公の和宏は事件当時、被害者のすぐ側にいたのに逃げ出してしまった映像がネットで拡散され、世間から非難される青年です。彼の言動は同情できるところもあれば、批判したくなるところもありますね。

萩野 和宏について覚えているのは、母親に対する彼の言動をもうちょっとひどくしてほしい、と私から鮎川にリクエストしたことですね。

鮎川 私自身がマザコンなので、母親に対してそこまでひどいことを言わせるのはイヤだな、という意識が働いてしまって。萩野から見ると、親への反発が足りなかったみたいです。

萩野 個人差だとは思うのですが、男の子のほうがお母さんに甘えがちで、お母さんも女の子より男の子に甘い部分があるじゃないですか。そういう関係性のなかで子どもがもし追い詰められたら、反動でああいう強い言動に出ることもあるかなと。

――確かに母子関係はリアルでしたね。お母さんが身体にいいからと毎日「めかぶ納豆」を出すとか、ディテールもとても共感できました。

怖い/怖くない感覚の違い

――驚いたのが、最初の作品「音」から、超自然的な現象を書かれていることです。これは降田天の新しい展開かなと。

萩野 ずっと現実ベースの物語を書いてきたので、ちょっと不思議な感じをやってみたくて。やってみたら難しかったですね。

――事件の余波から逃げるようにして移り住んだ古いアパートの一室で、天井の隅がパテで補修されているのを見つける。それを剥がそうとすることと並行して怪現象が起きます。

萩野 自分が東京で住んでいた家が築三十年ぐらいだったんです。そういう家って、前の住人の痕跡が残っていることが時々あるんですよね。普通はそういう跡はきれいに直しますが、それが直されていない状態だったらちょっと面白いかなと思って。改めて、家って面白い題材だと思いますね。

――第二話の「水の香」の主人公は、事件現場で直接的な被害に遭いそうになった妊婦さんですね。

萩野 妊婦の話は我々ではわからない、想像が至らない部分があるのでプロット段階で担当の編集者に相談しました。彼女から妊婦だった時の経験や感情、生活の細かいことをうかがって書いたので、自分ではいい話になったんじゃないかなと思っています。

鮎川 物語に登場する妊婦がある感情を抱くのですが、それには重い理由が必要なんじゃないかと思っていたんですけど、編集者の方から話を聞いたら、「そう思うことってありますよ」って言ってくださって、ああ、そうなんだと。すごく助かりました。

――「水の香」は「音」に続いて怪現象が起きてホラー要素が強い作品ですね。読んでいてゾッとするシーンがありました。

鮎川 それはよかったです。私たち二人は、ホラーを怖いと感じないタイプなので、その怪現象が本当に怖いのか自信がなくて。

萩野 「怖い」という感覚は私たち二人の間でも違いましたね。例えば「水の香」で霊能者が霊を祓うために真言を唱えますが、私にとって真言は、それだけでなんとなく不思議で異世界感があるものだったので─

鮎川 それを聞いて、私は怖くないんじゃない? と答えましたね。私、香川出身なんですけど、四国八十八カ所のお寺には真言が書いてあるし、お参りに来た人やお遍路さんがそれを唱えていることも多い。そういう身近なものなので「これ、ホラーで使えるのか」と。真言イコール恐怖というのが不謹慎なのでは? という意味だけじゃなくて、日常的なものだから怖くないんじゃないかと思ったんです。

萩野 鮎川が言うとおり、真言を怖いものとして消費してしまっていいのかっていう悩みも確かにありました。でも、除霊をする女性はまっとうな人なので、それを怖いと思うかどうかは受け取り手によって違うのかなと。それで残そうという判断になりました。

――「腐った水のにおいがする」というのもなんとも怖かったですし、子どもが聞き取れない名前を言う時に、聞き取れない言葉を「■■■」って表現されていますね。怖いし嫌な感じです(笑)。

萩野 ふだんやらないことをやろうと思って。

鮎川 あまりに斬新だから、一応萩野には「ほんとにこれ、■■■でやるの?」って聞いちゃいました。

萩野 「やろう!」って即答しましたよ(笑)。せっかくやれる題材を選んだから、やろう、やろうって。

初めての探偵らしい探偵「野江響」

――次の「顔」は先ほど話に出た高校生の池渕亮が主人公。事件があった車両に乗り合わせたというテニス部のエースです。野江響という報道部員が探偵役として登場します。

萩野 今まで大人の話が続いていたので、高校生の話をやってみようかなと思って。嘘を暴く話なので、ちょっと攻撃的な物言いの女子高生の探偵をつくってみたんです。書いている時は話し方が強過ぎるかなと思ったんですけど、単行本にするために読み返したら、野江の熱さみたいな部分にホッとするところがありましたね。

鮎川 野江についても私たちの間で印象の相違がありました。野江が食事中の人に話しかけるシーンで、私が野江に「食事中にごめんなさい」って言わせたんです。そうしたら萩野が、いまどきの高校生は「食事中にごめんなさい」なんて言わないって。

萩野 丁寧にしゃべり過ぎなんじゃないかと。これだと非実在性女子高生になって、私はそれでいいけど、あなたはいいのって。

鮎川 この子、礼儀正しそうだし、これくらいのことは言うんじゃないかと思って書いたんですけどね。

萩野 それで、いろいろ話し合った結果、野江はやっぱり非実在性でいいことにしようって二人で決めました。現実に寄せるのはやめようと。いつもはもうちょっと現実に寄せることを考えるんですが、読者が違和感を感じないならいいことにしよう。実は野江のような探偵らしい探偵を書いたのは初めてなんです。だからこそ、この「顔」という作品が『本格王2021』(本格ミステリ作家クラブ選・編)に選んでいただけたのにはすごく驚きました。

鮎川 びっくりしましたね。

萩野 「本格推理」として認めてもらえたんだ、と。

最終話はカラフルな話に

――次の「英雄の鏡」がまた全然違う話ですよね。夜の世界、ホストクラブが出てきます。

萩野 夜の世界にした理由はよく覚えていないんですが、いろんな人に電車に乗っていてほしいなと思ったので水商売の人もいるといいなと。夜の世界をどれぐらいリアルに書けるかというのも挑戦でしたね。二人ともホストクラブに行ったことがないので。

鮎川 ネットが参考になりました。最近はお店に行った感想を上げてくれる人が多いし、YouTubeで接客やコール、シャンパンタワーの様子なんかを上げている人もいるんですよ。

萩野 実は「英雄の鏡」だけは雑誌掲載(『小説すばる』二〇二一年七月号)と単行本ではまったく違う話になっているんです。雑誌掲載時はミステリ要素が少し足りなかったので変えようということになって。ほぼ全体にわたって改稿しています。

――次が「扉」。野江と池渕コンビ再びです。

萩野 二人は凸凹コンビというか、ワトソンとホームズというか。書きやすいキャラクターなんですよ。実は雑誌掲載は「顔」の次が「扉」でした。単行本にするにあたって順番を変えて、間に「英雄の鏡」を挟みました。「顔」と「扉」を続けて読むと、ちょっとつらい話になったと思います。一話間が空くことによって、時間の経過も出せますし。

鮎川 池渕がインターハイに出ると言っていたけれど、どうなったのかな……など、一話空けたことで自然な時間の流れがつくれたと思います。

萩野 二人のキャラクターは書きやすいんですが、ネタに関しては悩みましたね。不思議な話にしようと思って、最初は「音」が耳、「水の香」が目を使う不思議な話だったので、違う感覚器を使う話にしようかとか考えたんですが、結局、そっちの方向性はやめようと。二人の人物像に戻って、この年頃ってどんなことで悩んでいるんだろうと考えて、やっぱり将来のことかなと。事件そのものよりも、悩んでいることの話にしようと決めて、未来の自分の姿がわかる〈未来ドア〉が登場する話になりました。

――都市伝説的な要素があって謎解きもあり面白かったですね。そしていよいよ最終話。「壁の男」の主人公は似鳥というイラストレーター。自分が描いた絵が勝手に動きだすという奇妙な現象に悩まされています。

萩野 最終話だけはほかの話とは違う感じのノリにしたかったんです。主人公はあまり悩んでいない人にしたいと思ったので、事件には関わっていないけれど何らかの形で事件の関係者を知っていた人にしました。

鮎川 萩野は昔絵を描いていた経験があるんですけど、私は絵を描く人の感覚がさっぱりわからなくて……。下書きを読んで、「線がどうとかってどういう意味?」って、混乱しました(笑)。基本的なこともわからないのでそのたびに萩野に質問しました。

萩野 聞かれましたね、そういえば。

鮎川 「絵を描くことに、調子がいいとか悪いってあるの?」とか。

萩野 ありますよ、それは。

鮎川 あるんですね。それも知らなかった。

萩野 絵を使ったのは、全体にちょっと暗めのトーンの話が多いので、最後はカラフルな話にしたいという理由もありました。

――「事件」が地下鉄での殺傷事件ということで、閉ざされた空間の中で起きている。関わった人の話が重くなりがちなのは必然ですが、一話ずつ外に出て行く感覚があり、最終話には解放されるカタルシスがありました。

萩野 実は私も精神的な理由で電車に乗れなかった時期があって、そういう人が少しずつ乗れるようになったらいいなみたいな気持ちがどこかにあったのかもしれません。

二人での執筆はバランス調整が大事

――海外ではエラリー・クイーン、日本では岡嶋二人のような二人で書く作家はいましたが、小説は個人で書くものという先入観は根強いと思います。二人で書くという方法に興味を持つ読者も多いと思うので、そのあたりを少し聞かせてください。萩野さんがプロットとキャラクターを考えて、鮎川さんに渡した後、萩野さんはもうその次の別の仕事に取りかかっているんですか。

萩野 そうです。だから、進行中の作品に対するテンションに差が出てしまうところがありますね。私は長めのプロットを書くタイプなので、鮎川に渡した時にはラストまで書き切っちゃったような錯覚に陥っているんです。だから「この原稿のここだけど」って聞かれた時に、別の話に頭がどっぷり浸かっていて「えっ、何だっけ」みたいなことは実際ありますね。

鮎川 よくあります。

――二人で書いていてよかったと感じるのはどんなことですか。

鮎川 よかったというか、私は話がつくれないからこういう形にしかなりようがなかったという感じです。

萩野 いいのは何でも二倍になることですね。たとえば感情移入できるキャラクターが倍になります。不得意なところを補えたりもします。

――執筆を始めた頃から役割担当は変わっていないんですか。

鮎川 変わっていません。でもまだ探り探りやっているところもあります。もうちょっとバランスを調整していかないといけないって思っているんですけど。

萩野 私が楽をしたがりになっちゃっているので。

鮎川 反対です! 楽をしたがっているのは私です。

萩野 いや、私のほう。プロット段階でもっと詰めていたら、後で私が下書きする必要なんてないんです。でも、ついつい詰めるのを後回しにしちゃうんですよね。

鮎川 私は私で頼り癖がついちゃって。困ったら聞けばいいやって思っちゃうんですよね。

萩野 二人とも小説教室のようなところで小説の書き方を学んだことがないので、たぶんもっと効率的なやり方があるはずなんです。作家のみなさんがあたりまえのようにやっていることをやっていなかったりすると思います。別の作品のプロットですけど、登場人物が何人も出てきてそれぞれに行動する、いわゆるミステリらしいミステリだったので、ちゃんと行動管理をしなきゃだめだなとエクセルで表をつくりました。今頃になって初めてのやり方にチャレンジしたわけです。でも、そうやって変化していく、チャレンジしていくことは大事だと思います。今後も、二人でどう書くかも含めてメソッドをつくっていきたいですね。

――お話をうかがっていて、とてもいい距離感でお仕事をされているなと思いました。映像の世界では複数の脚本家や監督の共同作業がますます増えているので、小説の世界でも共同作業には大きな可能性があると思います。その方法の開発ということでも今後の「降田天」の作品に期待しています。今日はありがとうございました。

「小説すばる」2022年9月号転載

プロフィール

-

降田 天 (ふるた・てん)

執筆担当の鮎川颯(あゆかわ・そう)とプロット担当の萩野瑛(はぎの・えい)による作家ユニット。少女小説作家として活躍後、2014年に「女王はかえらない」で第13回「このミステリーがすごい!」大賞を受賞し、降田天名義でのデビューを果たす。18年、「偽りの春」で第71回日本推理作家協会賞(短編部門)を受賞。他の著書に、「偽りの春」が収録された『偽りの春 神倉駅前交番 狩野雷太の推理』、『彼女はもどらない』、『すみれ屋敷の罪人』、『ネメシスⅣ』、『朝と夕の犯罪』、『さんず』などがある。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月18日

インタビュー・対談2025年07月18日

インタビュー・対談2025年07月18日窪 美澄×藤野千夜「団地を書くふたり」

団地を書き続けてきたおふたりに、団地に対する思いや互いの作品の印象、執筆の背景などを語っていただきました。

-

お知らせ2025年07月17日

お知らせ2025年07月17日

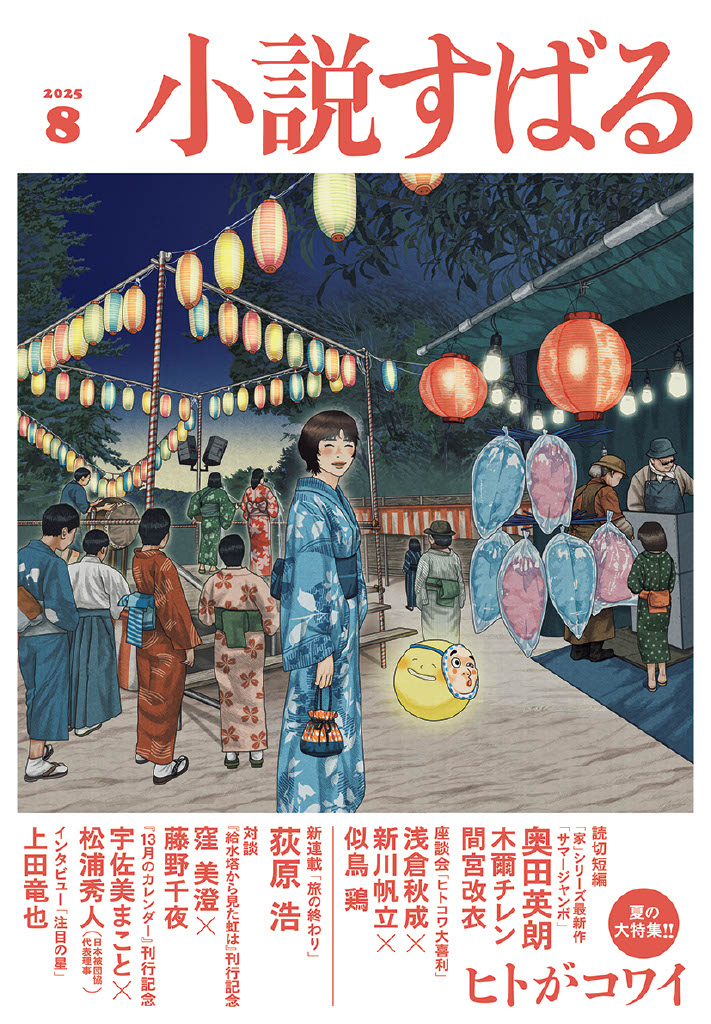

お知らせ2025年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!

巻頭は荻原浩さんの新連載。特集〈ヒトがコワい〉では奥田英朗さん「家」シリーズ最新作の読切短編も!

-

連載2025年07月15日

連載2025年07月15日

連載2025年07月15日【ネガティブ読書案内】

第44回 ホリコシさん

「10分遅刻して卒論を出せなかった時」

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木紫乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。