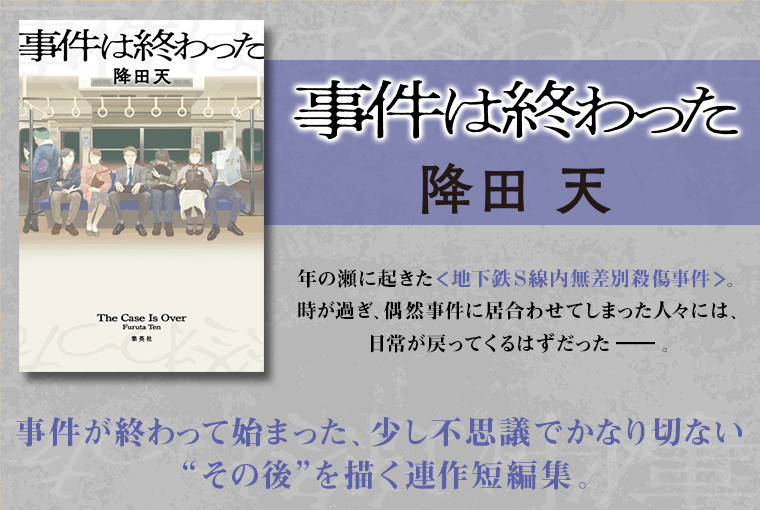

内容紹介

年の瀬に起きた痛ましい〈地下鉄S線内無差別殺傷事件〉。

突然男は刃物を振り回し、妊婦を切りつけ、助けに入った老人を刺殺した。

時は過ぎ、事件に偶然居合わせてしまった人々には、日常が戻ってくるはずだった――。

会社員の和宏は、一目散にその場から逃げ出したことをSNSで非難されて以来、日々正体不明の音に悩まされ始め……(「音」)。

切りつけられた妊婦の千穂は、幸いにも軽傷で済んだが、急に「霊が見える」と言い出して……(「水の香」)。

事件発生直前の行動を後悔する女子高生の響が、新たな一歩を踏み出すために決意したこととは(「扉」)。

人生に諦念を抱える老人が、暴れる犯人から妊婦を守ろうとした本当の理由とは(「壁の男」)。

ほか、全6編。

大注目の『このミス』大賞&推理作家協会賞作家が贈る、事件が終わって始まった、少し不思議でかなり切ない❝その後❞を描く連作短編集。

プロフィール

-

降田 天 (ふるた・てん)

執筆担当の鮎川颯(あゆかわ・そう)とプロット担当の萩野瑛(はぎの・えい)による作家ユニット。少女小説作家として活躍後、2014年に「女王はかえらない」で第13回「このミステリーがすごい!」大賞を受賞し、降田天名義でのデビューを果たす。18年、「偽りの春」で第71回日本推理作家協会賞(短編部門)を受賞。他の著書に、「偽りの春」が収録された『偽りの春 神倉駅前交番 狩野雷太の推理』、『彼女はもどらない』、『すみれ屋敷の罪人』、『ネメシスⅣ』、『朝と夕の犯罪』、『さんず』などがある。

インタビュー

書評

事件に巻き込まれた人々の壊れた世界

千街晶之

降田天の連作短篇集『事件は終わった』を読み進めるうちに、私はいつしか恐怖に包まれていた。著者の小説を上手いと感心したことはあっても、こんなに怖いと感じたのは初めてのことだ。

題名通り、事件自体はプロローグの時点で終わっている。地下鉄の車内で男がいきなり刃物で妊婦に切りつけ、それを止めようとした老人を刺殺した――という出来事だが、本書では男の動機や背景はどうでも良く、現場から逃げ出したことをSNSで非難された男性、切りつけられた妊婦、巻き込まれて足を骨折した高校生……等々、事件に偶然関わってしまった人々のその後が描かれている。

恐怖を感じたというのは、ひとつにはもちろん、同じ地下鉄の車両に乗り合わせたり近くにいたりという、ただそれだけの人々が事件のせいでPTSD(心的外傷後ストレス障害)や理不尽な罪悪感に苦しまなければならない不条理に対してだが、それ以上に、彼らの異様な心象風景が極めてリアルに迫ってきたからだ。

ある人物は他人に聞こえない音を聞くようになり、ある人物は霊の存在を信じはじめる。そんな彼らの視点を通して世界を眺めるうちに、読者にとっても現実と幻想、主観と客観の境はどんどん曖昧になり、彼らの恐怖と罪悪感にシンクロしてしまうのだ。本書における謎解きとは、彼らの壊れてしまった世界を修復する作業に他ならない。たとえ、解決自体が非合理的な場合があろうとも。

登場人物の中に、決して物語の視点を担えない者がひとりいる。冒頭で死んでしまった人物――つまり、妊婦をかばって刺殺された老人、向井正道だ。本書では、生前の彼と一期一会の遭遇をした人々の思いも描かれる。英雄のように報道された老人は、本当はどんな人間だったのか。視点が変われば捉え方も当然異なってくるけれども、それぞれに答えを出すことで、彼らは闇から抜け出し、前に向かって歩んでいけるのである。

せんがい・あきゆき●ミステリ評論家

「青春と読書」2022年9月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。