『こぼれ落ちる欠片のために』刊行記念インタビュー 本多孝好「書き進めるうちに感じた、自分なりの警察小説への手応え」

美形だが極端に無口な刑事、瀬良朝陽。彼女と組むことになったのは、印象の薄い容姿だが聞き込みの能力に長けた若手刑事、和泉光輝。和泉は瀬良と組むことに不満だったが、やがて彼女にたぐいまれなる観察力があることに気づく。二人は事件の深層を探る糸口を見つけるのだが――。

『こぼれ落ちる欠片のために』は本多孝好さんが初めて挑んだ警察小説だ。ロングセラーの兄弟編三作『MOMENT』『WILL』『MEMORY』や、映像作品とのクロスオーバーで人気となった「dele」シリーズなど、コンスタントにヒットを飛ばしてきた本多さんが、初めて「組織の一員」である警察官を描いた理由は?

警察専門の女性カウンセラーが主人公の『アフター・サイレンス』と世界を共有しつつ、警察が果たすべき役割とは何か? 正義とは? 真実とは? を問うエンターテインメント小説。『こぼれ落ちる欠片のために』がどのように書かれたのか、お話をうかがいました。

聞き手・構成/タカザワケンジ 撮影/露木聡子

ハードルが高かった「組織」の物語

――『こぼれ落ちる欠片のために』の構想はどのように立てられたのでしょうか。

前作の『アフター・サイレンス』から三年ぶりの新作なんですが、何を書くのかという当てのない自問から始まってしまいまして。作家としてもう二十年以上……。

――単行本デビュー作の『MISSING』から今年でちょうど二十五年ですよね。新人賞を取られた時から数えると三十年。

そうなんですよ。三十年も小説を書いてきた人間が、さて、今さら何を書くんだという根本的なところで足踏みしてしまって。いろんな人に相談したりもしたんですが、その中で集英社の前担当編集者が「いっそ型にはめることから始めてみたらどうでしょうか」と提案してくれたんです。「型にはめるってどういうことですか」「単純に○○物を書いてみませんか。三択です」。警察物、学園物、時代物の三択だというんですね。そしてこの中なら本多さんは警察物じゃないですかと。こちらとしてはどこまで本気で言っているのかなと戸惑ったんですが、少なくともプロの編集者が言っていることだから真面目に考えてみようと。とはいえ、どこかで「なしだろう」と思いながら書き始めたというのが本音です。

――なしだと思われたのはなぜですか。

警察小説は警察という組織を描かなければならないですよね。自分は厳密な意味での組織に属していた経験がないし、集団の中で感じるジレンマや反骨心は、自分が表現する世界ではないという思いがあったからです。たぶん最後まで書き上げられないだろうと思いながら、書き始めました。ところが、書き進めていくにしたがって自分なりの警察小説があり得るというか、手応えを感じ始めて書き進めることができました。

――私はてっきり『アフター・サイレンス』からの流れだと思っていました。『アフター・サイレンス』は警察署まで出向き、被害者と被害者家族と向き合う心理カウンセラーを主人公にしたミステリ。『こぼれ落ちる欠片のために』に出てくる仲上という刑事は『アフター・サイレンス』の主要人物の一人ですよね。

『アフター・サイレンス』と世界をつなげたのは後からですね。『アフター・サイレンス』はあくまでカウンセラー個人のお話で、組織の一員を描いているわけではないので、自分としても入っていきやすかったんです。それに比べると警察小説のハードルはかなり高かったですね。

――警察は“組織の中の組織”のようなところですからね。主人公の和泉は、県警捜査一課に所属していて班の中で一番年が若い刑事。上の決定には従わざるを得ないので、本多さんが描かれてきた「個」を貫こうとする主人公たちとは違う状況に置かれています。

自分の思いよりも組織のロジックを優先させなければいけない場に主人公を置いた作品はこれまでになかったですし、自分が書きたい世界ではないと思っていました。意識してそうしていたわけではなく、自然の発露としてそうしてきたのですが。

――ユニークなのは、彼の事件捜査への原動力になっているのが恐怖心だということ。和泉という主人公はどういうふうに考えられたんですか。

もともとはキャラクター小説にしましょうと編集者と話していて、一人はものすごく美形でコミュニケーション能力がない人物にしようと。

――和泉の相棒になる瀬良ですね。

コミュ障だけど人を見る能力にすぐれているという設定にして、もう一人は容姿はパッとしないけれど、コミュニケーション能力が高いという設定にしたんです。極端に違うタイプの二人を対比的に描こうと。そこでこの二人は人間をどう思っているんだろうと考えたんです。瀬良は人が怖いはず。一方、和泉は人は怖くないけれど犯罪が怖いことにしました。

警察官というと正義のために何事も恐れずに悪に立ち向かっていくイメージがあります。しかし、人間のある種の醜さみたいなものが露骨に出てくるような場面にいるわけですから、もっと純粋に人間を気持ち悪がっていいし、犯罪を怖がってもいいんじゃないか。そう考えて、そこから二人の性格を設定していきました。

――二人はタイプの違う恐怖心でつながっているんですね。和泉は犯罪に恐怖を感じても我慢して組織の中で生きていきそうですが、瀬良が現れたことによって否応なく意識せざるを得なくなる。そこにこの二人の関係の面白さがあると思います。

人や犯罪を怖いと思う警察官がいていいと思うんです。いていいという言い方も変ですが、人間が起こした悪いものを見た時に、それを単純に怖がる気持ちって実は大事じゃないかなと思いますね。

「被疑者の罪を最大化」する警察

――警察小説、ミステリの常道では、事件捜査によって犯人を逮捕することがゴールです。しかし『こぼれ落ちる欠片のために』で描かれている三つの事件は犯人捜しからこぼれ落ちてしまった謎を拾い上げるようなミステリですね。

書き始める時に思ったのは、犯人を捕まえるまでに見えていた光景と、犯人を捕まえた後に見えた光景、この二つがどう違うのかをうまく対比できたらいいなということでした。

――どの事件も、私たちが報道で知る事件の裏側にはこんなことがあるんじゃないかと思いました。警察が法律に縛られた権力機構であることを明確に位置づけられているのもリアルです。

警察もまたほかの役所と同じように手続きを遂行するための機関であって、それ以上のものではない。ただ、手続きに忠実であろうとしても、そこからこぼれ落ちてくるものがやっぱりあるだろうなと思います。それを描けば人間ドラマとして成立し得るだろうなと。

――警察小説に挑戦するということで、警察について取材したり、調べたりされたんですか。

最初に取材したある新聞記者の方に、「結局、警察官は何のために働いているんですか?」と質問しました。すると「被疑者の罪を最大化することです」という言葉が返ってきたんです。

――作中にも出てくる印象的な言葉ですね。「捕まえたやつの罪を最大化すること」だと。

その記者の方は小説で使ったのとは微妙に違う意味合いで言ったのかもしれません。しかしその視点はすごく面白いと思いました。警察官たちはまず被疑者を捕まえる。そしてそいつがどんな悪いやつかを証明するためにエネルギーを費やす。うすうすはわかっていましたが、あらためて言葉にしてみるととても怖いと思いました。

――「罪を最大化」というのは被害者にとっては当然そうあってしかるべきですが、冤罪の可能性を考えると怖いですね。社会のシステムとしては、警察が罪を最大化したとしても、検察がチェックして裁判所が裁く。『こぼれ落ちる欠片のために』には警察もまた司法制度の一部なのだという冷静な視点があり、その中で刑事たち個人が何を考え、どう行動するかというドラマが描かれています。本多さんの小説を読んできた読者にとって、その冷静な視点が本多さんらしいなと感じると思います。

警察小説を書こうと思った時にイメージしたのは、海外ドラマの「ロー&オーダー」なんです。アメリカの超長寿ドラマシリーズなんですが、警察がまず犯人を捕まえる。これがドラマの前半。後半に、被疑者を起訴できるか、公判維持できるか、で悩む検察の話があるんです。この構成で書けたらいいなと思ったんですが、アメリカと違って日本の場合は検察が独自に捜査することは稀なんですよね。検察が起訴するかどうかを決める時に判断材料にするのは警察の捜査結果なんです。

そういう前提がある中で、もしも警察官が「警察は被疑者の罪を最大化することが使命である」と考えているとしたら怖いですよね。警察が担っている役割の大きさに比べて、警察官個人の持っているメンタリティーがシンプル過ぎたとしたら。その考え方で警察が動いていくとしたら、その時に個々の捜査員の中にどんな葛藤が生まれるのかを書いてみたいと思いました。

和泉と瀬良の関係は?

――『こぼれ落ちる欠片のために』は三つの物語で構成されています。最初の「イージー・ケース」は仕事熱心な若い介護職員が殺される事件。警察の捜査を淡々と描いて、事件解決で終わるのかなと思いきや、そこから意外な展開になっていきます。読み終えると「イージー・ケース」というタイトル自体が皮肉に思えます。

最初は「イージー・ケース」を単行本のタイトルにするぐらいのイメージで書いていました。簡単に事件は解決したけれど、そこから漏れているものがこれだけあるよね、と。ただ、その部分に関してはこの「イージー・ケース」で書けたと思ってしまったので、次は何を書こうかと考えたのが「ノー・リプライ」です。

――次の「ノー・リプライ」で和泉と瀬良が正式にバディになり、和泉の瀬良への言葉が丁寧になっていきますよね。瀬良を理解しようとするプロセスも印象に残りました。

二人の間に発生するものは恋愛感情ではあり得ないので、どんな連帯にしていこうかを考えました。和泉のほうは瀬良の持つ観察力に対する信頼と、その能力を純粋に真実に近づくために使おうとすることへの信頼。瀬良のほうは自分の能力を信じ、正しく使おうとしてくれる和泉に対する信頼、という形で成立したらいいなと思いました。

――「ノー・リプライ」は四十代と二十代のカップルの間で刃傷沙汰が起きて、殺人か傷害致死かが問題になります。

被疑者を捕まえました。こういう動機があります。だったら殺人罪だろう、という流れの中で、見過ごされてしまうものに対して、気づいてしまった瀬良と和泉がどうするかということですね。

――三つ目の「ホワイト・ポートレイト」は子どもが行方不明になり、そこに有力な被疑者が現れて刑事たちの熱量が上がっていく。その熱狂の中で、和泉と瀬良は真実にたどり着けるのかという物語です。

冤罪事件の記録を調べると、なぜこの人が犯人になり得たんだろう、と疑問に感じる事件が意外に多いんですよ。明らかに途中から犯人を作りにいっている。ただ、警察も犯人を作りたくて作っているわけではないと思うんです。ちょっとしたことでその人が犯人だという流れになってしまったんでしょう。わっとそっちに流れていき、誰にも止められなくなってしまったんだろうなと。その流れに抗うのが和泉と瀬良の仕事なんじゃないかと思ったんです。

――人と犯罪に「恐怖心」を持っている二人だからですね。この二人の成長と活躍をもっと読みたいという読者がたくさんいると思います。続編は考えていますか。

そうですね、もう少し成長させてあげたいというか、もう少し俯瞰して見られるようになった時に出てくる、瀬良と和泉のギャップみたいなものも書いてみたいとは思いますね。

――『こぼれ落ちる欠片のために』はこれまで小説やドラマ、映画で描かれてきた警察ものをいったん解体して、警察の社会的な役割や、法律の縛り、組織としてのあり方などを考えたうえで組み立て直したような新鮮さを感じました。本多さんは『dele』で映像作品とのクロスオーバーもされていて、小説というジャンルそのものについて考える機会が多いと思いますが、今回の作品を書いて感じたことはありますか。

若い頃はただ書きたいものを書いていればよかったんですが、これだけ長く書いてくると自分の中の衝動だけでは書けなくなってきますね。自分はなぜ小説を書くのか、書くとしたらどう書けばいいのか、読者にどう読んでもらいたいのか……みたいなことを一々考えてしまいます。それがいいかたちで小説に生かせればいいんですけど。

ただ今回、警察小説を書いてみて思ったのは、これから自分が軸足を置くのは、自分の頭だけで考えたことではなく、ほかの人にこの世界がどう見えているかを描く小説なんじゃないかということです。小説を書き始めた頃のように自分の中ではぐれている感情を見つけて書くよりも、どこかの誰かからこぼれ落ちてくるものを拾い上げて客観的に書いたほうが面白いんじゃないか。今はそんな気がしています。

「青春と読書」2024年11月号転載

プロフィール

-

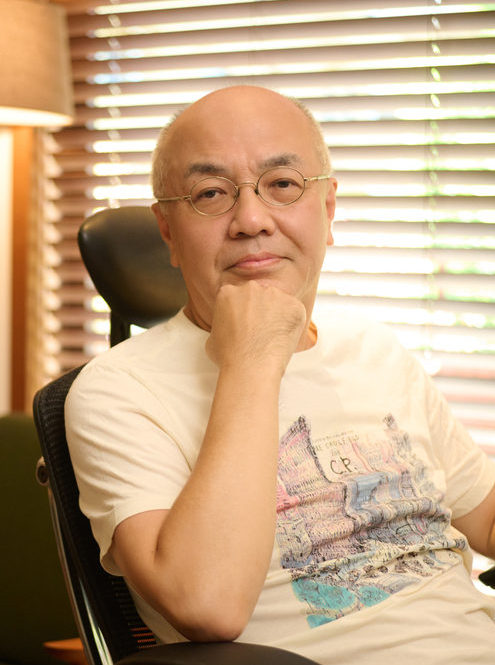

本多 孝好 (ほんだ・たかよし)

1971年東京都生まれ。慶應義塾大学卒業。94年「眠りの海」で第16回小説推理新人賞受賞。99年、受賞作を収録した短篇集『MISSING』で単行本デビュー。2003年『MOMENT』、04年『FINE DAYS』で2年連続吉川英治文学新人賞候補。05年『真夜中の五分前』で第132回直木賞候補、10年『WILL』で第23回山本周五郎賞候補。他に『MEMORY』『ストレイヤーズ・クロニクル ACT 1~3』『チェーン・ポイズン』『at home』『君の隣に』『dele 1~3』『アフター・サイレンス』『こぼれ落ちる欠片のために』など著書多数。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。