プロフィール

-

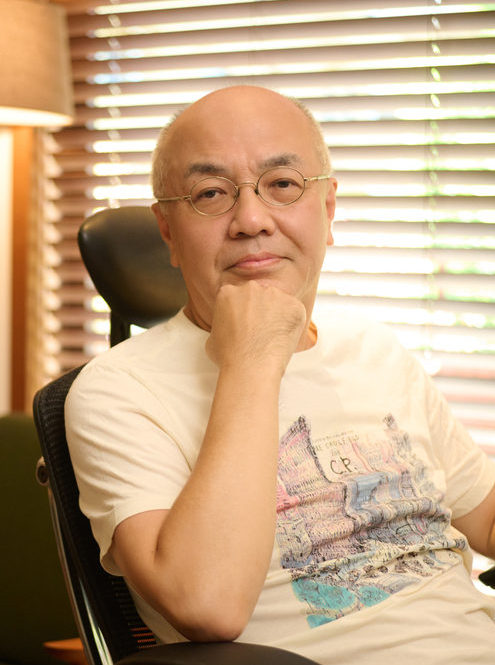

奥田 英朗 (おくだ・ひでお)

1959年岐阜県生まれ。雑誌編集者、プランナー、コピーライターを経て、

1997年『ウランバーナの森』で作家デビュー。

2002年『邪魔』で大藪春彦賞、2004年『空中ブランコ』で直木賞、

2007年『家日和』で柴田錬三郎賞、

2009年『オリンピックの身代金』で吉川英治文学賞を受賞。

『ナオミとカナコ』『向田理髪店』『ヴァラエティ』『罪の轍』『コロナと潜水服』など著書多数。

インタビュー

書評

「分からない」という強烈なリアル

高橋ユキ

群馬県桐生市、栃木県足利市で若い女性の遺体が相次いで発見された。首を絞められて殺害されたとみられるふたりの遺体は全裸で、両手を縛られているという共通点があった。そのうえ発見場所はいずれも、群馬県と栃木県の県境付近を流れる渡良瀬川の河川敷だった。

刑事たちは胸騒ぎをおぼえる。両県ではちょうど十年前にも同じ河川敷で若い女性の全裸遺体が発見されていたからだ。

犯人は十年前と同一か。それとも模倣犯か。奥田英朗による犯罪小説『リバー』では、この❝渡良瀬川連続殺人事件❞をめぐり、刑事、記者、犯罪被害者、それぞれの視点から物語が織りなされる。ところが本作で内面まで描かれるのは、登場人物のうちの一部だ。疑惑の人物らの内面は、作者が構築した精密な世界のなかに、あえて残した空洞のようにつかめず、読者は、彼らの行動や仕草から想像することしかできない。このもどかしさや不安には覚えがあった。

私は普段、刑事裁判を取材して記事を書いており、事件を起こした当人に取材を行うこともある。長く未解決だった殺人事件の被告人に面会取材を重ねていたとき、私は彼に当時の気持ちや動機をしつこく尋ねた。逮捕まで約十年も犯行を隠し続けた彼が、誰とも共有してこなかった感情に触れたかった。

だが実際には、私のような普通の人間が理解できるような、腑 に落ちる答えが都合よく得られるわけではない。そもそも、自分から動機を語りだすこともない。何度聞いても「ストレスがあった」「とっさに刺した」など、お決まりのフレーズを繰り出し、内面に踏み込ませてはくれなかった。取材では、分からないことが分からないまま終わることがある。彼の衝動、快楽は、やはり表情や仕草、言葉から想像することしかできないままだ。

人間には共有したくない感情、見せたくない顔がある。作者はそれを巧みに❝描かない❞うえで、ディテールを積み上げる。架空の世界を描いた小説に、強烈なリアルがある。

たかはし・ゆき● 傍聴人、フリーライター

「青春と読書」2022年10月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。