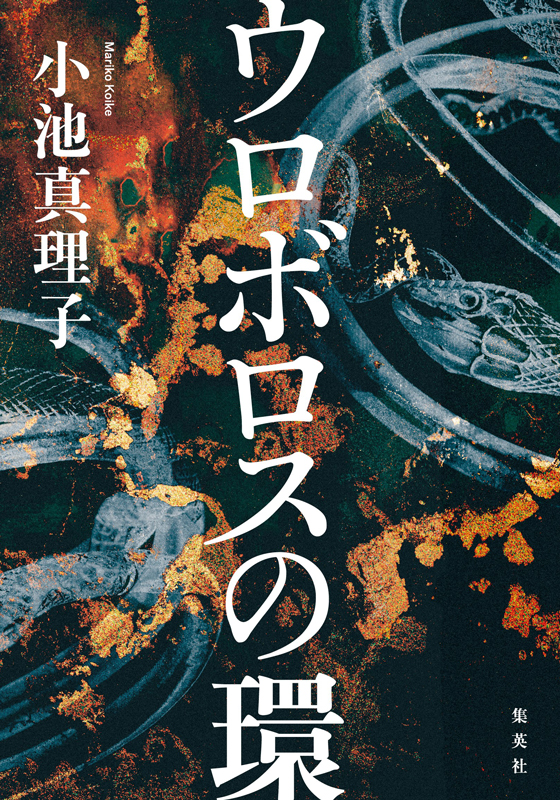

『ウロボロスの環』刊行記念インタビュー 小池真理子「“永遠”を描く心理小説」

始まりが終わりに、終わりが始まりになる。

永遠に円環が続くウロボロスのように、人間の幸福と不幸は、ただくりかえされるものなのかもしれない。

運命の不条理に翻弄される三人の男女の心の動きに焦点を当てた、三年ぶりの長編『ウロボロスの環』にこめた思いを、心理小説の名手である小池真理子さんに聞いた。

構成/佐久間文子 撮影/目黒智子 撮影協力/軽井沢ホテルブレストンコート

――新刊のタイトル『ウロボロスの環』のウロボロスは、自分の尾をくわえた蛇の意匠で、この小説では、始まりも終わりもない時間の流れが内容だけでなく形式でも表現されています。くわしく触れられないのが残念なほど緻密で、長さを感じさせない構成ですが、「小説すばる」連載からあまり加筆されていないことに驚きました。

小池 私は長編を書き出すまでにものすごく時間をかけます。作家には、結末を考えずに流れに沿って書いていく人もいれば、きちんと設計図をつくるという人もいて、私は明らかに後者です。

『神よ憐れみたまえ』(新潮社)を書き下ろしで執筆していた二〇一八年暮れに夫の藤田(宜永)が末期の肺がんと宣告されて、二〇二〇年初めに亡くなりました。もう完成させられないかもしれないと思ったこともありますが、自分の意地に追い立てられるように何とか脱稿し、刊行したのが二〇二一年のことです。

次は集英社の作品と決まっていたんだけど、なかなか取りかかれなくて。「ごめんなさい、もう少し待って」と言い続け、結局、『怪談』から十年近くお待たせすることになってしまいました。

私は長編を書く前に、梗概と、プロローグからエピローグまでの章立てを(四百字換算で)三十~四十枚ぐらいつくるんです。登場人物が十人いるなら十人すべての姿かたちと、話し方や好きな食べ物、漂わせている雰囲気、匂いまで決めてからでないと書けない。

ただの土でしかないものをこね回して人型にして、神さまがふーっと息を吹きかけて命が宿るような瞬間に立ち会わないと書き出せないという困った性分で、特に今回は、書き始めるまでにこれまでの作家人生で一番、時間をかけています。登場人物それぞれが人生を背負い、ツタが絡まるように少しずつ複雑に絡みあっていく物語なので、書き始める前の準備が大変でした。

――主人公の彩和は若くして夫に死なれ、一人娘の羽菜子を育て上げることを第一に考えて、古美術店を経営する十八歳年上の高階俊輔に求められて再婚します。幸福そのものに見えた穏やかな暮らしは、ふとしたことから崩れ始めます。エピグラフには、モーリアックとミラン・クンデラの小説からの引用が置かれています。

小池 サスペンス的な要素がたぶんにある小説ですが、単にハラハラドキドキという物語にはしたくありませんでした。エピグラフに掲げた、ヨーロッパの心理小説の流れにあるようなものを現代日本でも書けないだろうか。そう考えて書いたのがこの小説です。

読者の好みとか、想定読者層とか、そういうことはいっさい考えず、小説の面白さってこういうものなんですよと自信を持って提示したいということだけが頭にありました。派手に読者の度肝を抜く小説でも、微温的な幸福を追求する小説でもない、今の私の年齢だから書ける心理小説を書いてみたいと思っていましたね。

――読者の驚きも計算されているんでしょうか。

小池 それはやっぱり、あらかじめ考えますよ。今回の小説はミステリーやサスペンスではないけど、何の情報も入れずに読んでもらえたらと思っています。

冒頭の彩和と俊輔の結婚披露宴の場面で、俊輔の前妻の杏奈や俊輔の秘書兼運転手の野々宮、俊輔の父の代から高階家に出入りする按摩鍼灸師の影山といった、この物語にかかわる全員を登場させているのは、その後、いちいち説明しなくても読者にどういう人物かわかってもらうためですけど、ここを退屈させずに読ませるにはなかなか工夫がいって、かなり難易度が高かったです。

私、映画が好きで昔からよく観ていて、映画で学んだことを小説にいかすことも多かったんですけど、この場面は「ディア・ハンター」の結婚式の場面にヒントをもらいました。主な登場人物が出てきて、そのあとベトナム戦争になるんですが、映画の面白さを知らない人はその長さにちょっとげんなりするみたい。でも、映画好きにはすごく魅力的な場面です。

室内劇のように展開

――『ウロボロスの環』は、彩和と俊輔が暮らす高階家が主な舞台となり、広い意味では密室的な物語ですね。

小池 そう。決して大舞台で繰り広げられるものではなく、小さな室内劇のつもりで書きました。観客席にいる人たちが、目の前で演じられる心理劇を観るようにこの小説を読んでくれたら、と思います。

――始まりの「彩和にはもともと、不幸や不運を想像しすぎるところがあった」という一文は、映像というより非常に小説的です。この後、きっと不幸や不運が起きると予感させるし、想像をおそらく裏切る展開になります。帯のメインコピーは、「人生を狂わせるほどの秘密ではなかった。そのはずだった」。

小池 わかりやすく言うとそういうことです。彩和も俊輔も、小さな秘密を抱えているけれど、秘密自体はまるで罪のないもので、なんとなく相手に言いそびれていたことで思いがけない悲劇が引き起こされます。

秘密を隠し持っているときの人間の心理っていうのは本当に不思議なもので、自分は安全圏にいたいという保身が理由の場合もあれば、秘密を持つこと自体が快感だということもあったりして、そこを克明に書こうとしてこの長さになってしまいました。

――五百七十ページという長さは、『神よ憐れみたまえ』とまったく同じページ数だそうですね。

小池 そうなんです。字組みも同じにしてもらったら、ページ数がまったく同じになって、その偶然に自分でも驚きました。

――タイトルはどういう風に決まったんですか。

小池 私、大学時代は哲学研究会というものに入っていて、実質は飲み会ばかりやってるところだったんですけど、若いころにニーチェとかも少しは読んでいたんです。ニーチェの思想は難しくていまだによくわかりませんが、「永劫回帰」という概念があることを十九歳か二十歳のときに知って、なぜかすごく惹かれて、ずっと自分の中に残りました。

私の書くものにはハッピーエンドで終わらないものが多い。決して人生を否定してるわけではないにもかかわらず、私はドラマツルギーとしての悲劇がどうしようもなく好きなんです。その根底にあるのが、ニーチェの言う「永劫回帰」。私たちの世界は始まって終わるんじゃなく、苦悩や絶望も喜びや幸福も、永遠にずっとくりかえされていくという考え方。それは小説を書く上で常に自分の中にあったような気がします。

今度の小説でも、ウロボロスに託して、死と再生の永遠のくりかえしを心理劇として書きたいというのは割と早い段階で考えたことでした。タイトルもその段階で決まりました。

ただ、言うは易しでね(笑)。それをどう物語にするかが難しかった。一年越し、二年越しで考えていたんですけど、あるとき、この小説の中に出てくる決定的な場面が思い浮かんで。この場面を書きたいと思って、そこから物語をつくっていくことができました。

罪のない秘密から

――小説中盤の象徴的な場面、あそこからだったんですね。主人公の運命を決定づける、非常に印象的な瞬間が描かれています。

小池 たまたま、その場にいた二人の感情が一致するという不思議な瞬間。不貞を犯すわけでもないのに、結果的に人間の原罪のようなものを背負わされることになる、この象徴的な場面が書きたかったんです。私は、小説を書くとき、割と「このシーンを書きたい」ということから始まることが多いです。

――小さな秘密から生まれた疑念を発端に、夫婦のすれ違いはどんどん大きくなっていきます。

小池 たまにあるじゃないですか、何かの拍子に「えっ、そうだったの?」って知ることって。その瞬間の不思議な感覚は誰もが経験したことがあると思うんだけど、人生って、そういうことの連鎖で実は成り立っているんだと思います。

神の目から見れば、こうなっているというのがわかるけれど、神ならぬ人間にはわからないですからね。そういう人間の心理に焦点を当てているので、今回の小説は掛け値なしに「心理小説」と銘打つつもりで書きました。

携帯電話のない時代

――時代設定にも意味があるのでしょうか。彩和と俊輔が出会うのが一九八六年、二人の結婚式が一九八九年、昭和から平成に変わった年で、ここから日本のバブル経済は崩壊していくエポックな年でもあります。

小池 作品を書く時、携帯電話がない時代に設定するのが好きで。スマホがあればいつでも連絡がついてしまうから。今の時代を否定するつもりはないけど、携帯電話のなかった時代のほうが、すれ違う人間の心理や、こんなはずではなかったという偶然の積み重ねの恐ろしさや不条理を、小説として書きやすいということがあります。

そんな時代を軸に、俊輔と彩和の親世代の出来事、戦争後に流れた時間などを考えて、一九八〇年代から物語を始めることにしました。

――落ち着いた穏やかな結婚生活を手にした彩和が、今の幸福が壊れることを考えたり、永遠の別れの場面に何とも言えない温かみを感じたり。幸福が不幸の始まりとなり、不幸と幸福はつねに表裏一体でもある。小説のテーマと構造がとてもうまく調和しています。

時間は単線ではない

小池 彩和が俊輔の求婚を受けいれたのは娘のためで、もし俊輔が浮気するようなことがあっても彼女はきっとがまんできる。そんな彼女が、ほかの誰かといる時間が楽しかったと少し思ったことで家族の運命が狂い始めます。

俊輔が胸のうちで何を考えていたかはあえて説明的に書いていませんが、誰もどうすることもできない、こうすれば良かったのに、というのがない物語です。

私は別に不幸を書きたいわけではないんですよね。幸福も不幸もすべて連関しているんじゃないか。私たちは不幸のただなかにいると、これが早く終わってほしいとか、次はどんな人生が始まるんだろうとか想像しますよね。それはまったく自然なことなんだけど、実際にはそれらはすべて連関していて、幸福も不幸もいちいち大騒ぎすることではないのかもしれません。

その意味でもこれは、夫が余命宣告を受けて、壮絶な闘病生活を経験し、結局は彼を失うことになった自分自身の体験があってこそ書いた小説なんだと思います。今回、永劫回帰とかウロボロス的なものにより強く惹かれたのは、そういうことだと思う。

喪失を体験した人はみなさんそれぞれ悩んで苦しんで、周りからは「早く元気にならなくちゃ」とか「がんばって乗り越えよう」と言われたりもしますけど、私は「乗り越えよう」という方向にはまったく心が動かなくて、「これはいったい何なのだろう」とずっと考えてきました。考えてたどりついたのが、ウロボロス的な時間の流れです。幸福も不幸もすべてが連関しているというのは、私の実感ですね。

だから、物語としては私自身の人生とはまったくかかわりのない小説ですが、小説を流れている大きなテーマは、今この時点の私が考えていることそのものです。

ただ、『神よ憐れみたまえ』を書いたときにも、恐竜が絶滅するエピソードを書いていたりするので、時間の流れへの関心というものは、私自身の中にずっとあったものかもしれないですね。母の認知症がかなり重くなったとき、突拍子もないタイミングですごく昔のことを思い出したりするのを、母の中で時間はどんな風に流れているんだろうと考えたことも思い出しました。

――小説の中でモーツァルトのピアノ協奏曲第21番第2楽章のレコードが流れる場面がくりかえされます。この瞬間、小説の登場人物同様、読者も時間が巻き戻されたような感覚を味わい、今とは異なる別の時間の流れがありえたかもしれないと想像させます。

小池 モーツァルトが流れるなかで食事をする場面は、新しい家族の幸福を象徴するものとして書いています。

死別を体験して、私は自分が、一種のPTSDを発症したのではないかと思うことがあって。それまでとはまったく別の時間が流れているという感覚がすごく強い。しかもその流れている時間は単線ではない感じがするんです。

私の死別体験なんて、たとえば戦場に行ってPTSDを発症した人からしたら百分の一、千分の一のことなのかもしれません。でも、やっぱりそれまで流れていた穏やかな時間がそこで終わったわけで、その意味ではかすかな共通点もあるような気がする。

そういうことを、ずっとめんどくさく考え続けている人間なんです。めんどくさいことをめんどくさいままにしておくと自分が混乱しちゃうので、こうして小説を書くんです。作家で良かった。小説を書くことができる人間で良かったと思いますよ。

作品は「遺書」

――その混乱がひとつひとつ言語化されていき、小説になるという作業がすごいですね。

小池 小説にすることで一つけりをつける、ということもありますしね。

「小説すばる」の最後のページに作家の簡単なプロフィールが載っているじゃないですか。あれを見るたびに、「私がいちばん年上だな」と思うのよ。「私はいつまで書き続けるんだろう」って。

たぶん頭さえはっきりしていれば、こうして書き続けていくんでしょうね。誰かのために書くというより、たぶん自分のためなんじゃないかという気がします。自分のために、何かを表現していくんだと思います。

――長編を完成させて、休む間もなく「小説新潮」で「ソリチュード」という新連載が始まりました。

小池 『ウロボロスの環』のあと、次はまた書き下ろしで長編を書く約束をしていたんだけど、いくらなんでも体力的にすぐには無理だし。

それがある日、小説の神さまみたいなのが降りてきてくれて、書きたい、と思ったのが「ソリチュード」でした。一年間ぐらい、今の自分が考えていることを散文形式で書く予定で、長編に取りかかるのはそれからですね。

かなり前ですが、作家の辺見庸さんが新聞のエッセイに「書くことは全て遺書なのだ」というようなことを書いておられて、強い感銘を受けました。作家ってみんな遺書を書いているんだろうな、と思いました。そう思える作品を残していきたいです。

プロフィール

-

小池 真理子 (こいけ・まりこ)

1952年東京都生まれ。成蹊大学文学部卒業。1989年「妻の女友達」で日本推理作家協会賞(短編および連作短編集部門)、1996年『恋』で直木賞、1998年『欲望』で島清恋愛文学賞、2006年『虹の彼方』で柴田錬三郎賞、2012年『無花果の森』で文化庁芸術選奨文部科学大臣賞(文学部門)、2013年『沈黙のひと』で第四七回吉川英治文学賞、2021年に日本ミステリ―文学賞を受賞。そのほか、『無伴奏』『瑠璃の海』『望みは何と訊かれたら』『神よ憐れみたまえ』など著書多数。

新着コンテンツ

-

スキマブックス2026年01月26日

スキマブックス2026年01月26日

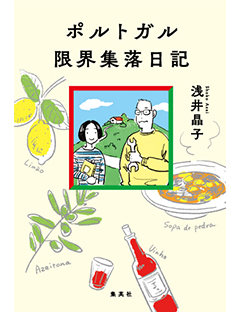

スキマブックス2026年01月26日ポルトガル盲腸日記

浅井晶子

『ポルトガル限界集落日記』刊行記念特別エッセイをお届けします。異国の山奥で急性虫垂炎を患った浅井さん。はじめての救急車体験をしますが……!?

-

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日「外国で暮らすためには、自分のもともと大切にしていたものをいかに守るかが大事」

距離・文化・言語それぞれの面で母国から離れて暮らすおふたりに、異文化交流について語り合っていただきました。

-

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日ポルトガル限界集落日記

浅井晶子

ポルトガルの限界集落に夫婦で引っ越した、ドイツ語文芸翻訳家。完全アウェーのスローライフエッセイ!

-

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日おおきな口がまっている

一條次郎

キュートでキッチュな著者ならではの世界観。荒唐無稽で目が離せない連作短編集。

-

インタビュー・対談2026年01月25日

インタビュー・対談2026年01月25日

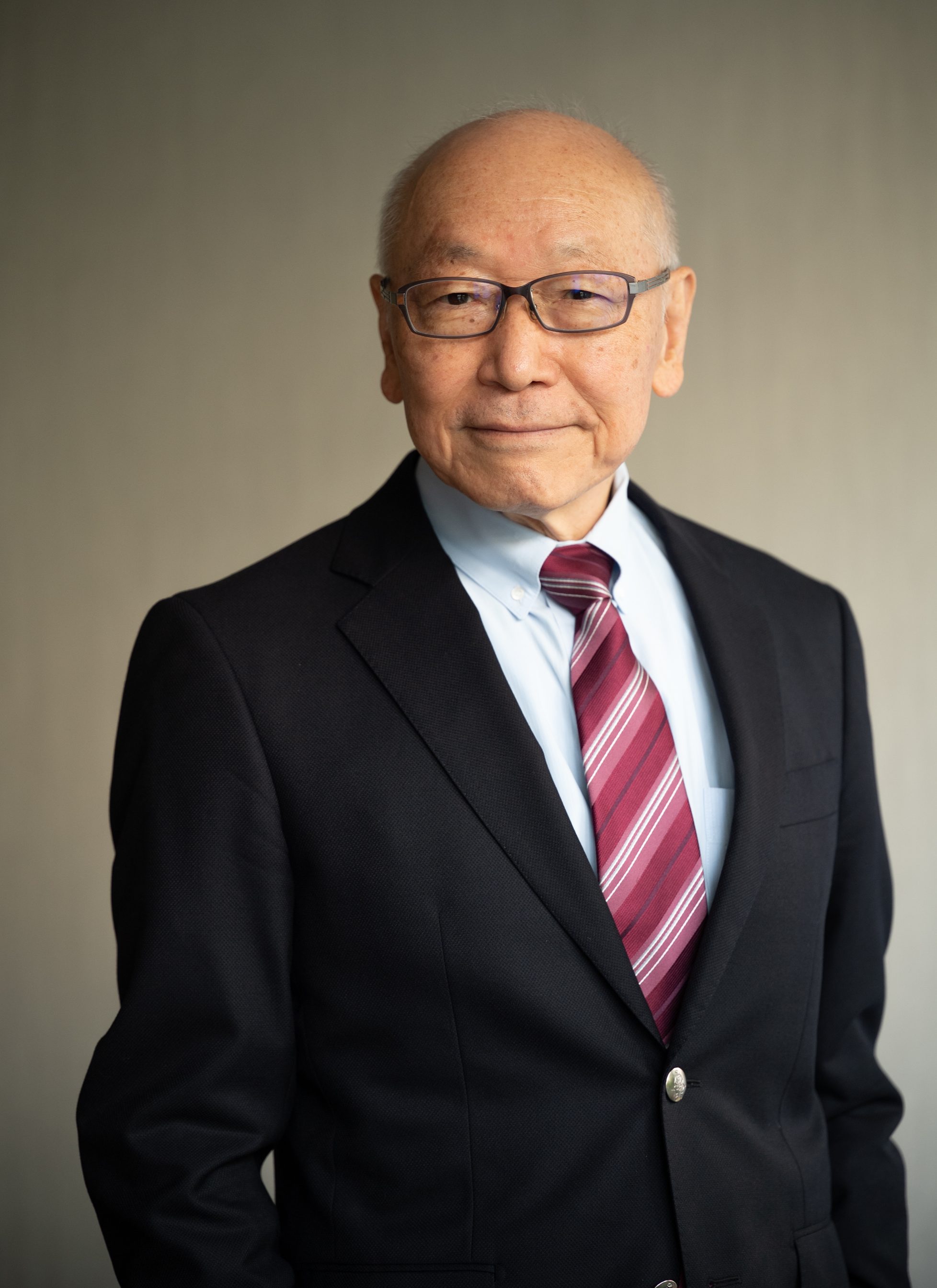

インタビュー・対談2026年01月25日佐々木譲「改変歴史小説を書くのは、いまの社会を自覚的に考えているからです」

“if”の世界線をもとに誕生した改変歴史小説『抵抗都市』と『偽装同盟』、そしてこのたびシリーズ完結編『分裂蜂起』を上梓した著者の思いとは。

-

お知らせ2026年01月17日

お知らせ2026年01月17日

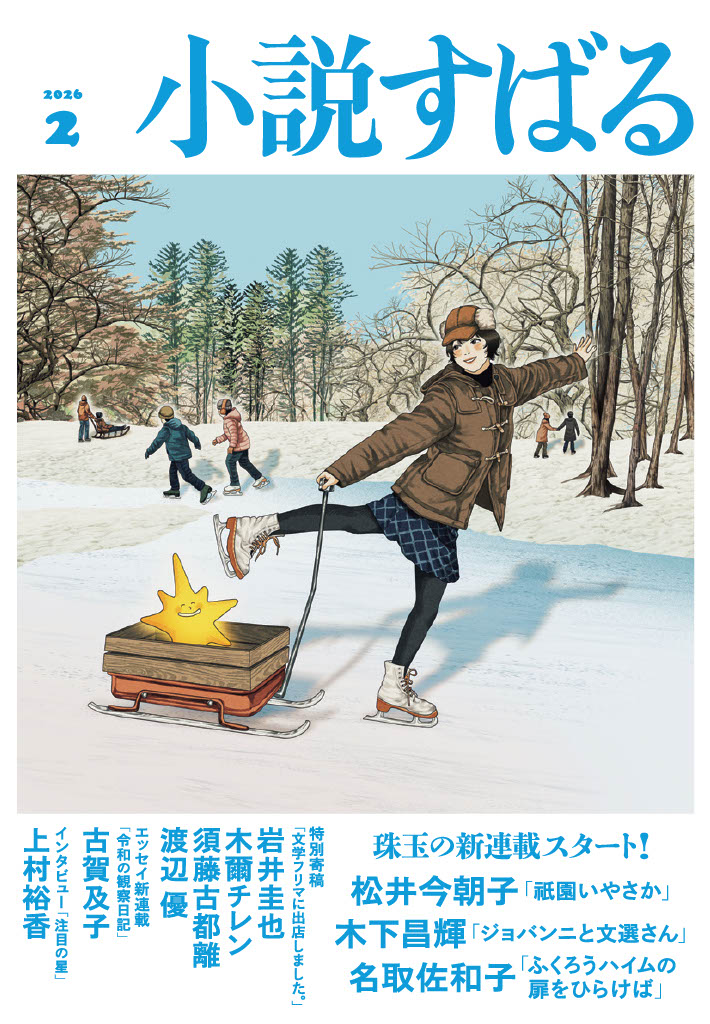

お知らせ2026年01月17日小説すばる2月号、好評発売中です!

新連載は松井今朝子さん、木下昌輝さん、名取佐和子さんの3本立て。注目の作家4人による文学フリマ出店レポートも必読です!