『恋恋往時』刊行記念対談 温 又柔×成田龍一「歴史の中の「私」と、私たち一人ひとりの「歴史」」

長らく歴史学の側から戦後の日本をとらえ直し続けてきた成田龍一さんは、温又柔さんの作品からたくさんのことを教わり続けていると語る。学者が常に対峙してきたものの解き得なかった問題に、文学にしか可能ではない方法で光をあてるのが温さんの小説だというのだ。日本語が話される空間にある見えざる権力関係。日本人である「私たち」を国家としての日本に縛り付ける「しがらみ」。その正体を成田さんは、台湾に生まれ、日本語の世界で育った温又柔さんの小説を通してどのように見つめるのか。現代を代表する歴史学者と小説家による、「戦後日本」を解きほぐす対談が行われた。

構成/長瀬海 撮影/隼田大輔

歴史学者が小説家から教わったこと

温 今日は終戦からちょうど八十年後の八月十五日です。そのような日に、尊敬する歴史学者の成田さんとお話しできることを大変光栄に思っています。実は昨年、私が日本社会文学会で基調講演をつとめた際に成田さんが聴きにいらしてくださったんですよね。講演後、日本文学研究者の渡邊英理さんから成田さんをご紹介いただき、初めてご挨拶しました。でも立ち話で、短い時間で別れることになってしまって。また今度じっくりお話しできるといいなと思っていたところに、このような機会を設けていただき、とても感謝しています。

成田 こちらこそ光栄なことです。もちろん温さんのことは以前から存じており、愛読者でもあります。私は日本の近現代史を勉強していますが、歴史を知る手がかり――歴史の刻印、として文学作品を用いることもします。そのきっかけをつくり、小説の読み方を指南してくれたひとりが、文芸評論家の川村湊さんです。

温 川村湊先生は大学時代の恩師です。

成田 ええ、そうですね。ですから温さんと私はきょうだい弟子(!)ということになります。温さんの作品を最初に意識したのは、エッセイ集『台湾生まれ 日本語育ち』でした。帯には「わたしは日本語に住んでいます。」ともあり、「日本語育ち」という自己認識にハッとさせられました。あわせて温さんのそれまでの作品を読み、私が考えてきた問題の核心を、温さんが確かに共有しながら、私には思いもよらなかった解き方を試みていることを知りました。

一九八〇年代には、歴史学を含む「学知」の大きな転換がありました。それまでは「国民」がいかに形成されたかが考察されてきたのですが、八〇年代頃からは「国民」がいかに強く人びとを呪縛するかに関心が寄せられます。「国民国家」批判とされる潮流です。たとえば「日本人」といったとき、「国民」であることと言語(日本語)と文化(日本文化)がすべて等号で結び付けられ「日本国民」というアイデンティティを構成するのですが、「国民国家」批判は、それが虚構であるばかりではなく、「しがらみのトライアングル」を作り出している、と指摘しました。田中克彦『ことばと国家』、あるいは西川長夫『国境の越え方』は、このトライアングルがさらに「日本人」と他者を区別し、排他的な機能を持つとも論じました。

「国民」をめぐる大きな転回なのですが、歴史学など学知の領域で議論をするとき、どうしても肩肘を張って声高に叫ぶことになってしまいます。国民、言語、文化とは何かと、対象を大きくして議論するのは当然としても、その「解体」の意識が先行してしまいました。温さんの『台湾生まれ 日本語育ち』はそのようについつい力んでしまい、大上段に構えて問題を捉えがちな学知のあり方とは別のかたちで同様の問題を考えていると思い、おおいに刺激を受けました。

温 成田さんにそうおっしゃってもらい、とても感激しています。私が本格的に小説を書こうと志したのは大学院生の頃です。けれども最初の一行がなかなか掴めなくて。日本の小説は「私」の問題から始まることが多いですよね。ところが私の場合、自分にとっての「私」の位置は、「ふつう」の日本人とズレているという感覚が漠然とあったんです。少なくとも二十代の頃までの私の手に取りやすいところにあった日本語で書かれた小説のほとんどは、語り手も作中人物もよほど特別な例を除けば、いわゆる「ふつう」の日本人が占めていました。これが何を意味しているのかと言えば、要するに、日本語で「私」と書くと、その「私」は「日本人」であるとまずは思われる。そういう状況の中で私は、自分にとっての「私」をどう書き出すべきなのかとすごく悩みました。日本人として生まれなかった私にとって、「私」という日本語の一人称を自分のものとして使う準備そのものが、もしかしたら、こうした準備を一切せずに小説を書き出せてしまう日本人の書き手が掬い切れていないものを表現する試みに繋がったのかもしれません。

「しがらみ」をどう解きほぐすのか

成田 そうなのですね。温さんは、小説は「私」の問題から始まるといわれましたが、本来は歴史学も、歴史家という「私」から出発しているはずです。しかし実際に叙述(=歴史叙述)をおこなってみると、主語がどうしても「私たち」になってしまうのですね。もう少していねいに言うと、歴史は「私たち」という集合体がどのようなかたちでできたのかを考え、「私たち」といったときの歴史性を考察するのですが、そのことを指摘する歴史家(「私」)が消去され、語り手としての歴史家は「私たち」に吸収されてしまいます。歴史教科書はこの難点が露呈しており、先生方は「私たち」の歴史を教えながら、生徒たちをたえず歴史を「自分ごと」(「私」の問題)へと接続させることに苦心しています。

こうしたとき、温さんは「私」を解きほぐす営みによって、「私たち」を縛り付けている「しがらみ」をほどこうとされているように思います。台湾生まれ日本語育ちの「私」と、たくさんの「私たち」――台湾生まれ台湾語/中国語育ちの「私たち」、あるいは日本生まれ日本語育ちの「私たち」……。『台湾生まれ 日本語育ち』は、「私」とたくさんの「私たち」を温さんの視座で繋げたうえで、「しがらみのトライアングル」からの離陸−離脱を試みる著作のように思います。

温 そう読んでくださって嬉しいです。私は人生の節々で、自分はこの国を構成する「私たち」の一員ではないと不意に感じさせられる経験を重ねてきました。たとえば初対面の方に「日本語がお上手ですね」とか「いつから日本にいるんですか?」と訊かれるたびに。私自身は日本語によってかたち作られる「私たち」のなかにとっくに埋没しているつもりなのに、どうも、そうは思ってくれない人たちがこの国にはたくさんいます。彼らは日本語は日本人のものだと信じ込んでいるので、日本人ではない私が日本語を使いこなしているのを目の当たりにすると不思議に思うのです。だから小説を書くことは私にとって、日本語の中に自分の確かな居場所を獲得する行為でもありました。日本語は、私のものでもあるんですよって。

成田 「言葉」と「国民」と「文化」の一体化によって「ふつう」という規準が創られ、そこから目の前の存在が理解されてしまう……。まさに「しがらみのトライアングル」ですね。「私たち」の根拠は、すぐに個々人を排除するものに転化します。むすびつけ合う「絆」は同時に、「しがらみ」ともなるという両義性をもちます。

近代における「国民」の誕生は、それ以前の「身分」によって分断されていた人びとを一体化させ、「国民国家」を作り上げ、世界は「国民国家」を単位とする体制となりました。私が歴史学を勉強し始めたころは、「国民国家・日本」の展開が探究されていたのですが、先ほど述べたように八〇年代中頃から九〇年代前半は、「国民国家」批判が議論されるようになります。近代への信頼から、近代の再検討ということができますが、川村さんも私もこうした動きに互いに共鳴してきました。ですが、どうしても大上段に構えてしまい、個人の側から問題提起をされている小説やエッセイに教えられることが多いのです。

温 その意味で確かに私は、国語や国民や国家といった「国」のつく言葉の前で、そこに参加していいのかと逡巡してしまうことがよくありました。でも、実はその時点でもう参加しているんですよね。気づいたときにはすでに学校のなかにいるし、日本語も喋っているし、日本という国の住民として暮らしているわけなので。ただ、私が「私」とは何者なのかを問わずにいられないのは、生きていると急に線引きされるような感覚を味わうことがよくあるからです。線引きの予感は常に、国語や国民や国家といった「国」のつく言葉として私の前に立ちはだかりました。生まれた国である台湾と、育ちつつある国である日本という二つの「国」の間に自分はいるのだと自覚するようになってからは、そんな自分のありようを描くことで、日本と台湾に跨る複数の場所と時間が表せないかと思うようになったのです。幸い、小説はそれを表す器としてぴったりでした。それに、そうやって小説を書いていると、自分が書きつつある日本語の中に自分の居場所が出来上がってゆく感覚も得られるのです。

概念に頼ることの功罪

成田 温さんが、国家や言語に対する違和と参加を考えるために、小説という形式をとったことは興味深いことです。小説という表現形態そのものも歴史的所産であり、当初は歴史学と同様に「国民国家」を担う一端でした。そのため、温さんのように国家や言葉に違和感を持ちつつ、あえて小説を執筆することは、小説による小説の超克になるでしょう。「内破」ですね。八〇年代の営みは、そうした「内破」でもあり、歴史学を含め様ざまの学知で試みられました。文化人類学や言語学はその先導役でしたが、うまくいった領域もさほどなされなかった領域もあります。

しかし、いずれの学知においても、思いのみが先走った感があります。先行の議論は分厚く、どうしても「解体」が声高になされることになりました。両義性を言いながらも「しがらみ」の面ばかりを言い募り、実際にその場で苦しんでいたり、悩んでいたり、葛藤を抱えていたりする人びとに届かないばかりか、その人びとを逆に裁断することになるのではないか……。

温 実は私、最初の小説集である『来福の家』を刊行してまもなく、国民国家なんてものは幻想なんだよ、としきりに教え諭されたことがあって……。

成田 その言い方は察しがつきます。「国民はフィクションだ」と、上から目線で断定するのですね。

温 「よく書いたね。でも、君は国家という概念に囚われているに過ぎない」って。そう言ってきた人たちのことを私は、密かに“ポストモダンマッチョ”と呼んでいます。「国家という概念は幻だ」「国民国家など存在しない」と言っているだけなのに、ものすごく偉そうな態度なんですもん(笑)。私はデビュー作の「好去好来歌」を、くしゃみや赤ちゃんの泣き声で始めました。人間という生き物から発される音に含まれる、言葉以前の世界の混沌を見つめ、自分の口から生まれる旋律が何語になってゆくのか、その過程を、他でもない日本語で表現してみたかったのです。「来福の家」は「好去好来歌」の次に書いたものなのですが、複数の言語が響き合う環境で育った人物にとっての「母語」は必ずしも一つの「国語」の中に留まらない、ということを書きたかった。ところがそんな私に対して、そんなことにこだわるのはあなたが国家という概念を疑っていないからだ、と言ってくる人たちがいる。まるで、私が啓蒙されていないかのように。

成田 はい。いまさらですが、本当に性急さが目につき、自省しなければならない点です。

温 いや、アカデミックな世界で学者の方々が積み上げられてきた知見や学知に触れられたおかげで、私自身が大いに助けられてきたのは間違いのない事実です。ただ、私が“ポストモダンマッチョ”と呼びたくなるような人たちは、規範という規範をとりあえず疑ってかかる、という態度さえとっていれば何か立派なことを言い得たと思っていらっしゃるようで、妙に威圧的なんですよね。

成田 その通りですね。解決のための多様な模索のはずが、魔法の杖として原理的に一元化されてしまうのですね。福沢諭吉は、いったん制度や思考の観点が創られるとその目的化が生じ、それを「惑溺」といい批判しましたが、「国民国家」批判の「惑溺」です……。「軟らかい言葉」とともに「軟らかい思考」が必要でした。

温 確かに「国民国家はそもそも存在しない」とか「君は国家という幻想から自由になるべきだ」といった大上段に構えた言葉は軟らかくはないですね。だからそのように頭ごなしに励まされても、自分の居場所は日本語によってかたち作られる「私たち」の中にはないのだと突きつけられて狼狽えていた頃の私は決して救われなかったと思います。むしろ、幻想ならなんでこんなに今苦しいのだろう、と腹を立てたかもしれません。

成田 はい。言い訳がましくも、だからこそ私は『台湾生まれ 日本語育ち』というタイトルを目にしたときにハッとさせられました。温さんは、お母さんの使う、日本語と中国語と台湾語の入り混じった言葉を「ママ語」と呼んでいますね。たとえば「ティアー・リン・レ・講話、キリクァラキリクァラ、ママ、食べれないお菓子」。温さんは「あんたたちがペチャクチャ喋ってるのを聞いていると、お菓子を食べそびれちゃう」といいたいときの「ことば」として記しますが(『台湾生まれ 日本語育ち』)、「ママ語」は言語学でいえばピジンにあたるでしょう。

温 そうですね。一代目だからクレオール以前なのでしょう。

成田 言語学からすると、「ママ語」は本来ない言葉、規範から外れている「ふつう」ではない言葉になります。言語学者は話されているその言葉を「ピジン」と規定し、言語への探究に向かいます。しかし温さんは異なります。「ママ語」という三つの言葉が「混用」される状態は、お母さんにとっては「ふつう」だと、肯定的に読者に伝える。しかも「ママ語」には法則があることにも気づき、包みこむように理解を示します。言語学が考え続けてきたものの、まだ人びとに届けることのできていないことが、「軟らかい言葉」で記されていると感じました。

温 逆に言えば、ピジン、とか、クレオールという概念を知ったおかげで、私は私の母の言葉を肯定し得るようになったのです。私は子どもの頃、自分の母親の喋る「ふつう」ではない言葉をずっと変だと思っていました。日本の小学校に入学してからというもの、私は日本社会に「過剰適応」して行きました。自分以外は全員が日本人という環境で、自分も日本人のようでなければならないと思い込んだのです。当時の私にとって、「日本人のようであること」と「ふつうであること」はほぼ同じ意味でした。ところが母はいつまでたっても日本人のようにはなってくれない(笑)。日本語はカタコトだし、友だちのお母さんたちが口にしないような中国語や台湾語でひっきりなしに話しかけてくる。「ふつう」の日本人になりたがっていた私にとって、母の言葉は、まさにノイズそのものでした。川村湊さんがいらっしゃった法政大学の国際文化学部に進学してようやく、言語学入門を含む様ざまな講義に出席するうちに、徐々に気づかされました。私が、母の言葉を、というよりは、母を、「ふつう」でないとみなすとき、私もまた、私自身を「ふつう」でないと一方的に評する側の価値観を内面化していたのだと。日本人にとっては異様かもしれないけれど、母や私にとってはこの生き様が「ふつう」なのだと気づいた瞬間、私のなかで革命が起きました。幸いなことに、そもそも、はみ出し者とか異質だと見なされがちな存在も許容し、肯定し得る「文学」という器そのものの包容力にも支えられて、私は自分の小説を模索するようになり、その過程で自分の源には「ママ語」があると自覚したんです。

生活に根ざした言葉の内側で

成田 温さんが「ママ語」というとき、そこは聴覚の世界ですね。文字や文章のような視覚によって理解するばあい、規範に則って書くことが強く求められます。一方で、話し言葉はそこから外れやすい。温さんが「ママ語」に積極的な意味を見出したとき、視覚の世界を聴覚の世界によって相対化しようとしたともいえるでしょう。

そのうえで、ふたつのことを思います。ひとつは、『魯肉飯のさえずり』で、主人公の「桃嘉」は、当初「ママ語」のせいで、母親「雪穂」が受験の面接に同席することを忌避します。「なんでママはふつうじゃないの? せめて外にいるときはふつうのお母さんのふりをしてよ!」。対して「雪穂」は「そんなに日本人がいい。受験、パパとふたり、行きなさい」と言ってしまいます。しかし「桃嘉」は、「ママ語」を受け入れ、二人はあらためて互いの存在を確認し合います。とても感動的な局面を、温さんは母「雪穂」の側から記します。「ママ語」の発話者の内面に迫り、「桃嘉」の内面(これは、温さんの内面と重なり合うでしょう)との葛藤と氷解をあわせ描きます。言葉となるまで、と、言葉となってからがあわせ記されることになりました。

いまひとつは、このときの言葉が有する政治性と歴史性です。国家が規定する正しい言葉遣いは、人びとを抑圧し、征服してきた過去を持ちます。しかしその歴史が隠されたまま、私たちは学校で「正しい」言葉を教わります。そこには、排除された言葉――被征服民の言葉から「ママ語」まで多くの言葉が、非正規の非言語とされています。温さんは個人の生活歴を持つ言葉を、「正しい」国家の言葉と対置することで、言葉の持つ歴史性や政治性を明らかにしようとしていると思います。

温 そうなのかもしれません。私がもし日本人の両親の間に生まれて、ずっと日本語だけを喋っていたら、ここまで言葉と自分の関係を意識はしなかったでしょう。

私たちの一家が来日したのは一九八三年です。まさに、日本の経済成長に惹かれて台湾の起業家たちがこぞって日本進出を目指した時代です。私の父もその一人でした。そのことを意識するたび、自分が日本語を喋るようになったのは、こうした時代の影響が大きく関わっていると感じます。当時の政治状況や歴史的な流れの中で台湾から日本に移動した家族の子どもだった自分が、今、日本語の中で生きているんだなって。私は、とりわけ小説を書くようになってからは、こんなことばかり考えてしまいます。日本人ではない自分が日本語で書いているという状況の背景について繰り返し思いを巡らせています。自分の言葉の中に刻み込まれた歴史や政治性を意識するからか、自分の根源にあるものを見つめたくて、小説に私と似たような経験を持つ人物を何度でも登場させたくなるんです。

成田 それが温さんの個人的な経験にとどまれば、ここまで多くの読者の心をとらえることはなかったはずです。温さんは「言葉」を「ことば」として把握し、掘り下げることによって、一九八〇年代の人びとの経験を言語化し、小説として書き留めたと思います。だからこそ、温さんの小説は個人の内側に閉じない、同時代への広がりを持つことができているのではないでしょうか。

温さんの家族が日本に来た一九八〇年代はアジア全体が大きく変わろうとしていた時期ですね。その頃、経済大国となった日本社会では国民の誇りや威信が醸成されていました。それゆえ、学者たちの間では肥大化するナショナリズムにブレーキをかけるべく、問題を捉え直そうとしました。「国民国家」批判もそのひとつです。ですから、声高に叫ぶ学知の側も温さんも、問題意識の根源は同じところにあると思います。ただ、その解き方と語り方とが大きく違いました。そのことがいま、あらためて焦点化されているのでしょう。

温 なんだかとてもホッとします。というのも私は、時々、自分が自分自身にしか興味がないことに不安を覚えるのです(笑)。成田さんがおっしゃってくださる通りなら、これからも堂々と「私」自身について考え続けていいような気がしてきます。

言葉の持つ暴力性を忘れない

温 歴史の中の「私」や、その政治性について考えることは、「日本」の中の「私」がいかに不均衡な構造の中に置かれているのか気づくことにも繋がりました。

先ほどの“ポストモダンマッチョ”の話にもつながりますが、台湾人かつ女性という属性を持つ私と向き合うとき、自分の方が圧倒的に「上」の立場だと思っているらしい日本人男性は、私が学生の頃にもいたし、作家としてデビューしてからもよく遭遇しました。悪気らしい悪気はないはずなのですが、とにかくこちらが彼らより無知であるという前提で話が進んでゆくんですよね。まだ、マンスプレイニングという言葉は広まっていませんでしたが、途中で口を挟むと、なかなかよく知ってるね、と褒めてくる(笑)。でもそれはまだマシな方で、あからさまにムッとされることもある……。

成田 温さんの小説には、いっけん謙虚に見えて、その実、不遜で自己の価値観に無自覚で傲慢な男性が登場します。新作『恋恋往時』の収録作「被写体の幸福」に登場する、台湾からの留学生である「私」を導こうとする写真家や、『魯肉飯のさえずり』に出てくる「柏木」という主人公「桃嘉」の元の夫もそのようなタイプでした。前者「写真家」は、親密になればなるほど「かのじょを台湾人と思いたがる」男性であり、「ただのわたし」として見つめられたい主人公とはすれ違ってしまいます。目の前にいる具体的な個人を見るのではなく、ひとつの属性である「台湾人」によって、「かのじょ」を規定しています。

後者「柏木」もまたわかったようにいうのですが、「桃嘉」からは「自分にとってのあたりまえは、誰にとってもあたりまえなのだと信じて疑わないひと」とされます。「自分の言おうとしていることが〔柏木〕聖司に何ひとつ伝わっていないと突きつけられるときの絶望感」を語ってやみません。

そのような姿を克明に描くなか、浮かび上がってくるのは、優位に立ちたがる人物における「他者」の不在です。「ことば」による対話は、たがいに「他者」として向き合うことが前提となるけれども、それが果たせない。「ありのままのわたし」ではなく、理念で作り上げられた姿がそのなかにある。そのすれ違いを、温さんは「ことば」に焦点をあて、言葉の政治性・歴史性、あるいはジェンダー性によって指摘していると読みました。

温 ありがとうございます。順序としては「被写体の幸福」の方を先に書いたのですが、おっしゃってくださることについて、まさに異議申し立てがしたい、という一心から、あの写真家を造形したのです。その後、『魯肉飯のさえずり』の柏木も書いたわけですが、彼らとの関係に苦悩する思希と桃嘉はどちらも相手より年下かつ台湾にルーツのある女性です。二組のカップルの関係の破綻を描くことによって、「日本人」や「男性」が優位になりやすい構造の歪さを示そうと思っていました。

成田 よくわかります。八〇年代の社会的な変化は大きく、日本でも政治や経済の分野だけでなく、文化の面でも地殻変動が起きました。しかしそれでも、啓蒙主義を瓦解させるところまではいきませんでした。「ポストモダンマッチョ」をはじめ、パターナリズムを身体化している「男性」が、自分より弱い立場にいるとみなす相手に何かを教えようと近づいてくる。そうした非対称的な様相は継続していました。ただ、二〇〇〇年代に入り、ようやくそれが相対化され批判的に論じられるようになったのですね。

温 女性たちが、相手を啓蒙したいという男性の願望の対象であることを拒む土壌が出来上がったのでしょうね。私がたまたま、日本による台湾に対する植民地主義的なまなざしに敏感だったのもあったと思います。

成田 言葉の政治性・歴史性といったとき、温さんが日本社会文学会の講演で日本語の持つ暴力性を問題にされたことは大切な指摘です。温さんはその講演で、侯孝賢の映画『悲情城市』に描かれた二・二八事件と、関東大震災の朝鮮人虐殺の問題をあわせ取り上げて、日本語が人を弁別する機能として働いていたことをいわれました。戦後・国民党統治下の台湾で、いわゆる「外省人」か「本省人」かを見分けるひとつの指標に、日本語が理解できるかどうかを基準とし、関東大震災直後の混乱のなかでも、日本人かどうかを日本語によって見分けました。温さんは日本語の持つ暴力的な側面を見逃さず、明晰に議論されました。

人を排斥したり、誰かを死に追いやったりする場面でも言葉は重要な役割を果たします。言葉がもつ暴力性も、歴史的に機能しています。そのひとつの極限が、植民地統治の下での言語教育ですね。温さんの小説には、あとでも議論するようにその歴史と政治が論及されています。

温 ありがとうございます。私自身は小説を書くことを通して日本語の包容力に救われた立場ですし、日本語とこういう関係を築いたことを幸運に思います。だからこそ、その同じ日本語が、不安定であやふやな立場に陥った人びとを“査定”し、死に追いやるほどの暴力を振るったことがあるという事実や、そういう状況を作ってしまった歴史の流れを絶対に見失いたくないのです。

李良枝の遺産をどう引き継ぐか

成田 温さんの語りを別の角度から論じてみたいと思います。それは、温さんがたびたび言及されている、在日朝鮮人作家の李良枝の存在です。李良枝は一九五五年生まれ、温さんの父母の世代であり、一世代上の作家です。李は「国民国家」による呪縛を受けつつ、その打開策として「ひとつのアイデンティティ」を探り、韓国に自身のアイデンティティを見出そうとします。温さんとは解決策が異なり、李良枝の小説からは「自分は日本人ではない、しかし日本語で生きている」(『台湾生まれ 日本語育ち』)というメッセージが打ち出されることはありません。温さんのなかでは繋がっている、第一のメッセージと第二のメッセージは、李にとっては別ものとなっています。李良枝も「外国人」として日本語のなかで生きていたのですが、「外国人」であるがゆえに日本で排除・差別されているという苦しさが、李にそれをさせなかったのだと思います。

しかし、八〇年代の議論を経て、八九年の冷戦体制崩壊後は、第一のメッセージと第二のメッセージが並列的に発されるようになります。温さんはふたつを順接的に把握し、複数のアイデンティティをも視野に収めます。冷戦体制下は二項対立の時代であるとともに、国民国家がまだ厳然とそびえ立っていました。この時期には、まったく別の命題として意識されていたふたつを繋げたところに、温さんの世界と語りの新地平があるように私は感じています。

温 確かにようやく私が感じているリアリティを表現できる時代になったのかもしれませんね。社会の空気もだいぶ変わりましたし。

成田 というより、温さんが冷戦体制下の日本にずっとあったしがらみを言語化するとともに、自己の存在をそのなかで考察することによって、新しい時代の認識を切り拓いたのだと思います。それ以前の日本においては、自分を疎外する社会と対峙する一元的なアイデンティティによって闘うしかありませんでしたから。

温 私にそれができたのだとすれば、まちがいなく李良枝がいたおかげです。李良枝は早逝しましたが、彼女が遺した小説を何度も何度も読み返してきました。とりわけ『由熙(ユヒ)』の登場人物である由熙のことをずっと考えていたんです。由熙は、日本語と韓国語のどちらか一方のみを、自分の「ことばの杖」として選ばなくては、と思い詰めるのですが、一体、何が彼女をそこまで追い詰めているのかなって。由熙をあんなふうに追い込んだ社会の空気を解きほぐすにはどんな言葉が必要なのか。それを徹底的に考えるうちに、韓国語や日本語と呼ばれる以前の、まだどの「国」の言語でもない状態にある言葉を、自分のものだ、と胸を張って言える状況の中に由熙を連れて行きたいという思いが生まれました。

成田 そのように、私も思います。李良枝と温又柔の関係――李良枝から温又柔への継承は、『由熙』の読み方に関わってきますね。『由熙』は韓国人の「私」が語り手となり、ソウルの大学へ留学してきた在日コリアンの「由熙」とのかかわりを描きます。「私」は「由熙」を「在日同胞」として迎えるのですが、しかし「由熙」は挫折して日本に戻ることになる。李良枝は『由熙』を書くことで自身の抱えている問題意識を深めることができたと思いますが、「由熙」は決して救われませんでした。

温 そうなんですよね。

成田 温さんは、李良枝の苦悩を共有しながら、さらに「由熙」をも救う小説を書いているように思います。

温 というよりは、李良枝の小説に救われた自分が、李良枝のように小説を書きたいのであれば、由熙が救われるはずの道筋を模索しなければと思っていました。

成田 李良枝は亡くなる前、伽耶琴に熱中していましたね。もしかしたら言葉だけではない、身体も含めた表現に突破口を見出そうとしていたのかもしれません。『石の聲』が未完におわったので、わからないままなのですが。

温 李良枝は言葉に対して非常にストイックでした。潔癖過ぎたと言ってもいいと思います。だからこそ、言葉によってのみ成り立つ文学の表現者として相当苦しんだのでしょうし、そこで感じた限界を、踊りの方へ向かうことで自分を解き放とうとしたのかもしれませんね。

言葉を選ぶことの政治性

成田 温さんと李良枝とは、世代の違いとともに、言葉の歴史――日本語の歴史の相違もあると思います。日本語は、朝鮮半島、台湾ともに植民地時代に支配言語となりますが、すでに朝鮮語が誕生していた朝鮮半島と、多言語が用いられていた台湾では、その持つ政治的位相は異なります。台湾では、さらに戦後、国民党がやってきてからは中国語が国語となりました。同じく日本に居住する外国人であっても、在日コリアンと在日台湾人では相違もあります。

温 日韓の問題とはまた別の複雑さが台湾にはあるんですよね。李良枝は、日本と韓国を、おそらく「一」対「一」の国同士の関係で捉えて、その「間」で宙吊りになってしまう由熙を書いたはずなのですが、台湾となると、「一」では片付かないというのか……そもそも台湾人と一言で言っても様ざまなルーツを持った人びとがいますし、そのうち漢民族の言葉だけでも閩南語と客家語があって、さらには、たくさんの民族の言葉もあります。それらを踏まえると、私にとっての由熙のつもりで書いた「好去好来歌」の縁珠は、日本と台湾の間にいても、「一」対「一」にはならず、むしろ、「一」対「多」という状況の中にいる存在として書かざるを得ませんでした。

成田 個人がつかう「ことば」の背景には、その国家と家族・親族の歴史が刻まれています。「私」の「ことば」には、国語にもとづく「私たち」と、親族を含めた広い意味での家族に流れている「私たち」の時間があります。温さんの小説を読んでいると、この「私」と「私たち」が慎重に分けられながら語られていることに気づきます。

温 私は、日本にいると流暢な日本語を喋る外国人だと思われていたし、台湾に帰ると今度は、母国語がたどたどしい外国人みたいな台湾人と言われます。要するに、「私」の言葉が、「私たち」の言葉にピッタリと重ならないことをいつも感じながら育ちました。だからこそというか、台湾に帰って親族と会うと、国の規定する言語である「国語」に収まらない家族たちの言葉が面白かった。実を言えば、『恋恋往時』でもその前の『祝宴』でも、親族が集まる冠婚葬祭の場面を書くのがとても楽しくて。国という単位で束ねる必要のない言葉や個人を表現するのに、日本育ちの人物が台湾に戻って親族が一堂に会するのを体感する情景はうってつけなんです。

成田 なるほど。ただ、親族にもそれぞれの歴史があり、政治性と歴史性が宿っていることが、小説では記されています。『恋恋往時』に収録された小説でも、語り手が祖父母の世代と話すときには日本語を使い、そのほかの親族と会話するときには中国語を用い、ときに台湾語が加えられます。その選択は、意識的・無意識的になされつつ、歴史的規定性と政治的性格を有していると言えますが、決して温さんの個人的な問題ではありません。私の経験でも、父が次男であり分家ということを強く意識していたものですから、本家の親族たちとは冷ややかな敬語で距離をとりながら話していました。

温 同じ日本語でも誰と向きあうかで距離感はちがってきますよね。私は台湾の親族と日本語で話していると、そこにいろんな歴史があるのをよく感じます。たとえば、祖父母の話していた日本語は日本統治時代に政治的な圧力によって学ばされた言葉です。一方、私の父親のような人たちは経済的な繁栄を誇っていた頃の日本で商売をするために日本語を練習しました。さらに時間が経つと、日本の文化に親しみを覚える哈日族と呼ばれる人たちが登場します。私と同世代のいとこなんかは日本のアニメを通して日本語を聞き齧ったりして。そんなふうに祖父母、伯父や叔母、いとこと三世代にわたる親戚たちが、政治的な圧力や経済的な動機、あるいは文化的な好奇心によって覚えたそれぞれにカタコトの日本語で、私に向かってわーっと話しかけてくるのです(笑)。そういう経験が私に、誰かが何語を喋っている、ということは、自然現象なのではなく、必ず何らかの時代的な背景があると気づかせてくれたのだと思います。

成田 唐突ですがいまの話をうかがい、五木寛之「霧のカレリア」(一九六七年)で、フィンランドに住む女性が、主人公に向って「あなたの家族は、何語を話すの?」と尋ねる場面を思いだしました。その家族は、祖母はロシア語とフィンランド語、父はロシア語とドイツ語と、フィンランド語。本人と妹は英語(アメリカ語)とスウェーデン語、フィンランド語を話すとされています。フィンランドでは、支配者が代わるたびに、その言葉が学習されたと、つづけられます。言葉に複数の歴史があるとともに、親族・家族にも複数の時間と空間があるのですね。

呂赫若の孤独を忘れない

成田 興味深いのは、温さんがそのような親族を小説に書くときに、語り手からみたときの属性を使っていることです。たとえば『恋恋往時』の収録作「君の代と国々の歌」では「燕叔母さん、蘭叔母さん」、あるいはシンプルに「叔父さん」と呼んでいます。ときどき、誰を指しているのか分からなくなるときがあります(笑)。親族のなかでの呼び方には、序列や権力関係が介在しており、やはり政治性・歴史性があります。

でもこのとき温さんは、親族間の序列を決して荒立てません。親族内でも当然「絆」と「しがらみ」があり、それを問題にする人も少なくないのですが、温さんの小説では、語り手はみなを優しく包み込みます。実際の親族は、国境も地域も超えた具体的な姿をしており、そこから温さんも出発するのですね。凡庸な言い方となりますが、愛は国境を越えると言いますか……。

温 愛がはみ出ちゃうんですよね(笑)。

成田 親族の間にある政治性・歴史性以上に、そのつながりを肯定的に書こうとするのが温さんの小説のひとつの特徴でしょう。私のような、親族嫌いの偏屈さとは対照的ですね(笑)。

温 父が七人兄弟なので、とにかく親戚が多い。今になって思えば、日本人だらけの環境にいて、自分や、自分の親は変だと思い込み、それを人に言えずにいた子どもの頃の私は、大勢の親族たちと楽しくがやがや過ごしていた幼少期に戻りたいとよく感じていました。もう少し長くいたら私も成田さんのように親族嫌いになっていただろうけれど(笑)、あまりに幼い時期に台湾を離れてしまったので、親戚たちにはただ可愛がられていた、という記憶の方が強くて。だから私にとってあの人たちとの間にあるのはしがらみよりも絆なんですよね。そのために親族のいる空間を小説に出すときは、歓びに満ちたお祭り騒ぎのような情景として描きたい気持ちがあります。

成田 そういうことでしたか。親族との関係性のなかに「絆」を見出すのが温又柔ならば、そこにある「しがらみ」を論点としたのが日本統治時代の台湾で小説を書いていた呂赫若ですね。温さんは呂赫若から影響を受けたことも述べられていて、先ほどの「被写体の幸福」も呂の短編「玉蘭花」が下敷きになっていると述べられていました。

温 はい、「被写体の幸福」は「玉蘭花」へのオマージュとして書きました。

成田 李良枝は温さんからすると父母の世代に当たりますが、呂赫若は一九一四年生まれで、祖父母よりさらに上の世代に属しますね。また、李良枝は在日コリアンなので、彼女にとって日本語は植民地時代の支配−非支配の関係性を内在する言語でこそあれ、日常直接の支配を示すものではありませんでした。それに対し、呂赫若は宗主国の言語つまり、支配の言葉で小説を書きました。李良枝が同時代から戦前・植民地時代を見渡し論点をつくるのに対し、呂赫若は同時代に直接に問題を投げかけることになります。

『台湾生まれ 日本語育ち』には、温さんがそのような複雑な歴史を抱える呂赫若の小説を読むことで、祖父や大伯父の語らなかった日本統治時代の台湾を想像しようとしてきた、と記されています。日本語がもつ政治性と歴史性が、ここでもしっかりと見据えられています。

温 まさしくその通りです。

成田 ただ、日本で芥川賞を受賞した李良枝と、植民地台湾のもとでの呂赫若を比較したときに気になるのは、呂赫若の読者は当時、どこにいたのだろうかということです。呂赫若が、日本語で小説を書くこと――自分の考えを訴えたかった相手とは誰だったのでしょうか。限られた読者のように思われます。

温 とても孤独だったのではないかと私は思います。それは呂赫若だけじゃありません。彼が亡くなった翌年、台湾では日本統治時代が終わります。時代が変わると台湾では日本語は前時代の負の遺産のようにみなされました。半世紀にわたる日本の統治下で日本人と同じレベルで小説を書くようになった作家たちは、文字通り、自分の言葉を失った状態に陥ります。彼らは皆、文学者として底知れぬ孤独を抱えたはずです。そしてこれは韓国や朝鮮など、日本の「外地」と呼ばれる場所ではどこでも起きた事象なのです。日本語で小説を書いていたのは、日本にいる日本人だけではなかった。しかし今から八十年前、日本がすべての植民地を失うとそのことは急激に忘れ去られていった。以後、日本国内で書かれる小説だけが、安定して日本語の読者を維持し続けた。日本の作家だけが、呂赫若のような作家たちが陥った孤独を知らずに済んだ。この落差を私たちは何度でも思い出すべきだと思います。

キャラメルから読み解く『恋恋往時』

成田 『恋恋往時』には、ここまで論じてきたような、言葉がもつ歴史や政治の位相と意味を的確に表現された短編小説が四編並んでいます。最初の三編「二匹の虎」「被写体の幸福」「君の代と国々の歌」には、温さんと同世代の語り手が中心に据えられ、温さんの自分史と同時代認識を探るように読みました。その世界が、表題作である最後の短編「恋恋往時」では、一気に相対化されました。

温 語り手の世代も上がりますからね。

成田 ええ。幼時に接触した「銀髪のひと」(「銀に近い白髪」)が語り手となり、温さんが書いてきた世界をもう一度、時間的・空間的に「外部」から語りなおす趣向となっています。別の言い方をすると、温さんの世界を歴史化するとどのように見えるのかを探っているように思いました。そうして読むとき、私が関心を持ったのは、本の表紙にも描かれている「ミルクキャラメル」なのです。

温 キャラメルですか?

成田 はい。『恋恋往時』では、「二匹の虎」と、そこに登場する女性が主人公として登場する表題作(「恋恋往時」)で、キャラメルがとても印象的に登場します。「二匹の虎」では、語り手の「私」が子どもの頃、駄菓子屋を営む「白髪の女」からキャラメルをもらったことを思い出します。「口の中に甘ったるい味が広がるのを感じながら」と記され、「私」はそれを口に入れたときの甘さをよくおぼえているようです。「恋恋往時」でも「銀髪のひと」――「來春」はミルクキャラメルを、店の前で子どもたちがたむろして分け合う光景を記憶しています。私はそこを読んで、なるほど言葉と同時に味覚という身体的な感覚にも歴史が宿るのだと思わされました。

というのも、キャラメルは台湾のなかで重要な役割を担っていたからです。森永製菓が一九二五年に台北に販売所を置いたのをはじめ、日本の植民地時代に台湾にはミルクキャラメルの工場が作られました。子どもたちはそれをよく食べていたと言い、その味の記憶がこの小説にはしっかりと書き留められています。

温 あぁ、そうだったんですね。確かに「二匹の虎」には日本育ちの台湾人である「私」が「口の中に甘ったるい味が広がるのを感じながら、従兄の後をついてゆく」という場面があります。

成田 ええ。かつて植民地時代の台湾は、サトウキビのプランテーションがあり、砂糖工場が建設され、砂糖は重要な輸出商品でもありました。日本の甘味の拠点ということができます。

温 製糖工場がたくさんありましたね。

成田 そして、子どもたちにとっては、ミルクキャラメルはその象徴だったわけです。

温 面白いですね。ご指摘どおり、「恋恋往時」では子どもたちがミルクキャラメルの一箱をみんなで分けあう様子を語り手が思い返す場面があります。私自身、台湾に帰った時、ああいう駄菓子屋さんに連れて行かれるとミルクキャラメルは必ず置いてあったし、甘いというよりは甘ったるいお菓子がいっぱいあったという印象がすごく残っています。

成田 一般的に、食べ物における甘さは近代化のメルクマールとなっています。十八世紀のイギリスで、紅茶に、植民地で作らせた砂糖を入れて飲む習慣が定着し、「生活革命」として歴史教科書に記されています。日本も同様であり、かつてはお茶を飲んで漬物を食べたりするのが習慣だったのが、近代になると甘い物を食べるようになったと、柳田國男が論じています。

温 それは知りませんでした。白状すれば私自身は、そこまで明晰に考えた上でミルクキャラメルを登場させたわけではありません。自分の記憶を辿って、そこにあったはずのものを描いただけで。でも、成田さんという読者に恵まれることで、あの作品に表れている時代の手触りに気づけて、すごく嬉しいです。

成田 あとこの本の表紙は緑でしょう。緑は、中華民国のパスポートの色で、民主進歩党の色でもあります。そう考えると、温さんの議論は、装丁にも連動しています。

温 デザイナーさんがとても優秀で、複数の色の候補を挙げてくれたんです。緑色のものを選んだのは直感でしたが、民進党の色とは結びついていませんでした。むしろ台湾の郵便ポストを連想していました。

「外地」の日本文学から何を受け継ぐか

温 さっき李良枝と呂赫若の名前が出ましたけど、私はやっぱり、日本語で小説を書いてきたのは日本人だけじゃない事実を念頭に、今後も創作に取り組みたいと思っています。そうやって日本という国や日本語という言語と自分の間にある緊張感を維持することは、私にとって、自分が理想としている小説を書く上でとても重要な気がしているんです。これはやはり恩師であるリービ英雄さんから教わった姿勢なのですが。リービさん以外に、そのような文学者として今、パッと思い浮かぶのは中上健次や大庭みな子です。さっき、ちょうど中上健次のエッセイ集『夢の力』を読んでいたのですが、マカオ旅行中に出会った日本語が達者なガイドの話について中上はこう書くんですね。「台湾で生れ徴用にあって日本に渡り、戦況が思わしくなくなって本土が空爆される中を日本人と一緒に逃げまわった。敗戦後、台湾に帰り、結婚してうまく行かず、マカオにガイドとして流れて来た人である。台湾生れの為、広東語は日本語ほど達者に話せない。そのような人物の視点から戦争が書かれた事は皆無である」。まさに、こういう人たちの視点を意識しながら、自分が存在する以前の時代や、自分が暮らしたかもしれない空間と向き合ったら、「外地」で築かれた日本文学を、きちんと受け継ぐことができるかなと。

成田 それは素晴らしいですね。私たちを繋いでくれた渡邊英理さんは、「(再)開発」という視点で中上健次の作品を解析しています。近代という「開発」のあとになされた、上書きとしての「再開発」のなかで生起された問題としての現代の状況を、中上作品に探っています(『中上健次論』)。「国民国家」をつくりあげた「近代」のあとの「国民」を問題化する温さんの問題意識と重なり合いますが、温さん自身が中上作品をどう読むか、実に関心があります。

温 あと、呂赫若より一世代下にあたる黄春明という台湾の作家がいます。実は私、学生の頃に川村先生に教えてもらった『さよなら・再見』(田中宏、福田桂二訳、めこん)という作品に大変な感銘を受けました。一九七三年に発表された作品なのですが、台北の商社に勤める主人公が、取引先の日本人を接待するために、台湾の温泉地を観光案内するという内容です。ところが商売相手である日本人たちが台湾にくるもう一つの目的というか、真の目的は買春。当時の台湾は、男性天国だったのです。主人公は、自分の同胞である台湾人女性を日本人にあてがうという“ポン引き”めいた仕事をひどく葛藤しながらやり遂げるんですが、最後の最後で、当の日本人たちに言い放つんですよ。「あなたたちは我々に対して軍事侵略はやめたものの、血を流さないで人を殺す経済侵略をしている」。台湾が日本の植民地でなくなった後も、日本と台湾の関係は決して対等とは言い難かった。少なくとも、私が子どもだった一九九〇年頃までは、台湾は日本よりも下だと思っているらしい日本人はたくさんいたし、逆に、お金持ちだった日本を仰ぎ見ている台湾人も少なくなかった。日本育ちの台湾人である私はそのことがいつもとても居心地悪かったのですが、『さよなら・再見』を読んだことで、その問題を考える手がかりを与えてもらったような気がしました。この小説が台湾ではベストセラーになったのに、日本ではいまだにほとんど知られていないことも、今日ずっと話してきたことと関連して非常に象徴的なことだと思います。ちなみに、この小説が日本で翻訳刊行されたときの帯文は野坂昭如が書いていて、それも絶妙だなと。

成田 なるほど。私は『さよなら・再見』は、通訳という透明的に扱われる存在が、発話者相互のコミュニケーションを「混線」させる作品として読みましたが、なんとも八〇年代の文化論的な読みですね。「買春」というセクシュアルな主題に即して、より深く解釈することができますね。ご指摘のように、セクシュアルなものを手がかりにしながら現代の秩序を問うている点では黄春明と野坂昭如は似ていますね。

いずれにせよ、今のお話は戦後のアジアが抱える、しかし現在に至るまで清算されていない大きな問題に触れる方向でのものだと思います。日本語の歴史という大きな構えのもとで、空間的にはアジアを視野に収め、時間的には、李良枝、呂赫若、黄春明ら先達の営みをみすえ、温さんの世界がどんどんと広がってきます。

温 自分がものごころつく以前の時代がとても他人事に思えず、その連続の中で小説を書いていられたら、と思っています。

成田 今日は終戦/敗戦の日ということもあり、対談中も外からは街宣車が喧しく騒ぐ音が聞こえていました。同じような光景はあちこちでも見られ、ネット上でも「日本人ファースト」と言ってはばからない人たちが増えています。

温 私にとっては日本語を話していることはごくごく自然なことなのですが、どうしてもそれを不自然だと思う人はいるようです。そうである以上、日本語は私のものでもあるということを主張せざるを得ないし、実際にしてきました。でも今後はこんな主張をしなくても済む状況を招き寄せる小説を書くことを目標の一つに掲げて、言葉の世界で自分にできることを模索したいです。

成田 『魯肉飯のさえずり』で「桃嘉」の親友が「桃ちゃんの絵は、一見やさしそうに見えるけどほんとうは激しいの」と言うでしょう。まさに温さんの小説がそうであると痛感します。きっとこれからも「一見やさしそうに見えるけどほんとうは激しい」小説を書くのではないかと期待しています。

温さんの小説は、日本語がもつ肯定的な面が前面に出されますが、さきの基調講演をはじめ講演や対談などでは、日本語が有する統合的で、それゆえの排他的な面を指摘されます。このことは、温さんの小説には、日本語の両義性が記されているということであり、読者としてはその点を読み取らねばならないと思っています。

温 今日はとても励まされました。相変わらず何かと絶望させられてばかりですが、やっぱり私は人間を肯定する小説が書きたいのです、意地でも(笑)。

成田 大変な緊張や葛藤を内面に抱えておられるのだろうと思いますが、温さんの小説をこれからも読めるのを、きょうだい弟子として大いに期待しています。

(2025.8.15 神保町にて)

プロフィール

-

温 又柔 (おん・ゆうじゅう)

1980年、台北市生まれ。両親とも台湾人。幼少時に来日し、東京で成長する。2009年、「好去好来歌」で第33回すばる文学賞佳作を受賞しデビュー。2016年、『台湾生まれ 日本語育ち』で第64回日本エッセイスト・クラブ賞受賞。2020年、『魯肉飯のさえずり』で第37回織田作之助賞受賞。著書に『来福の家』『真ん中の子どもたち』『空港時光』『永遠年軽』『祝宴』、木村友祐との往復書簡『私とあなたのあいだ——いま、この国で生きるということ』、編著に『李良枝セレクション』など。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!

新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。

-

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

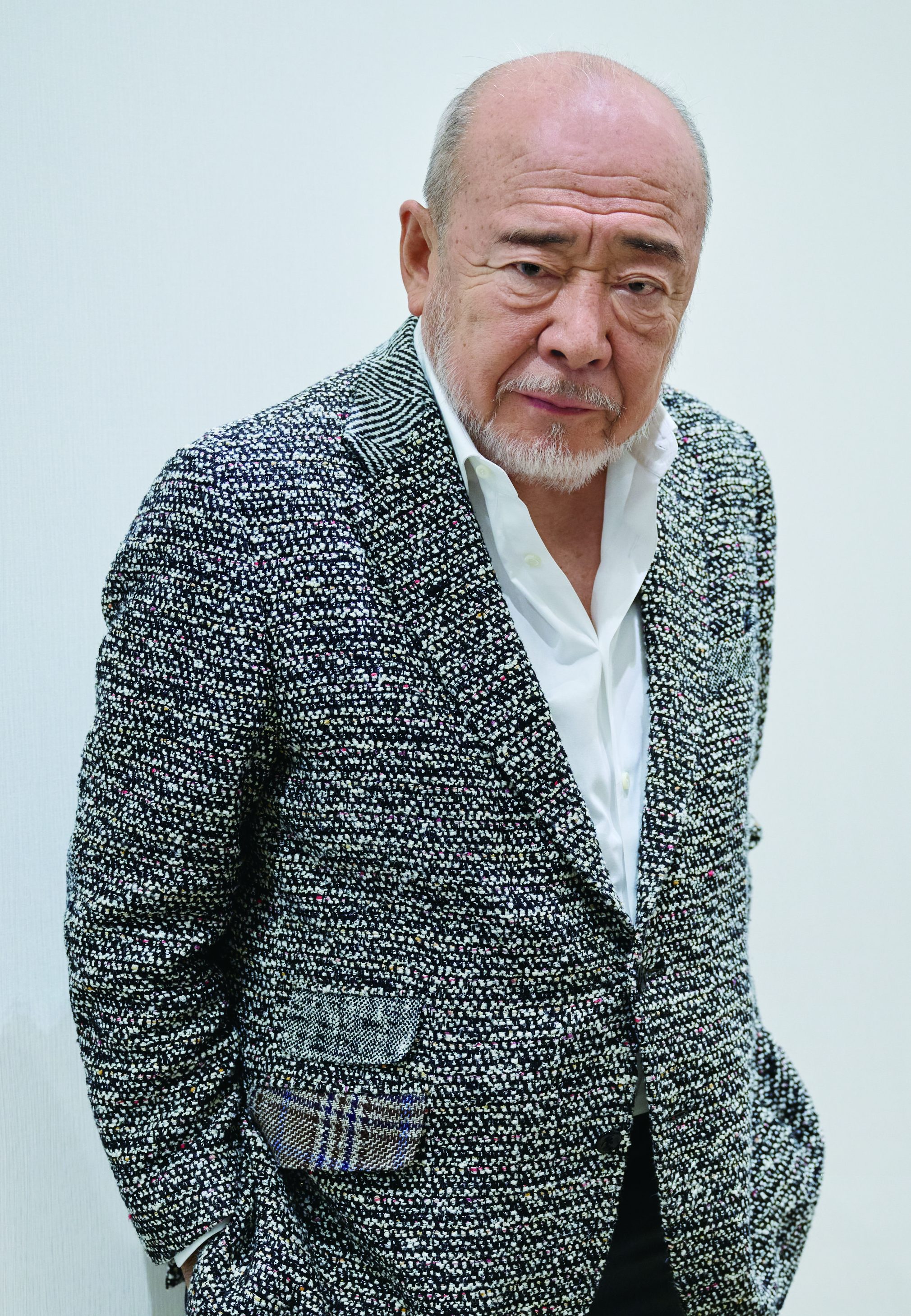

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

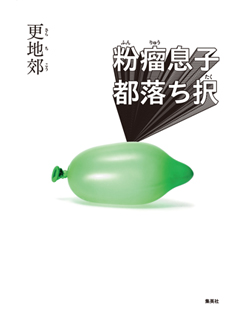

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。