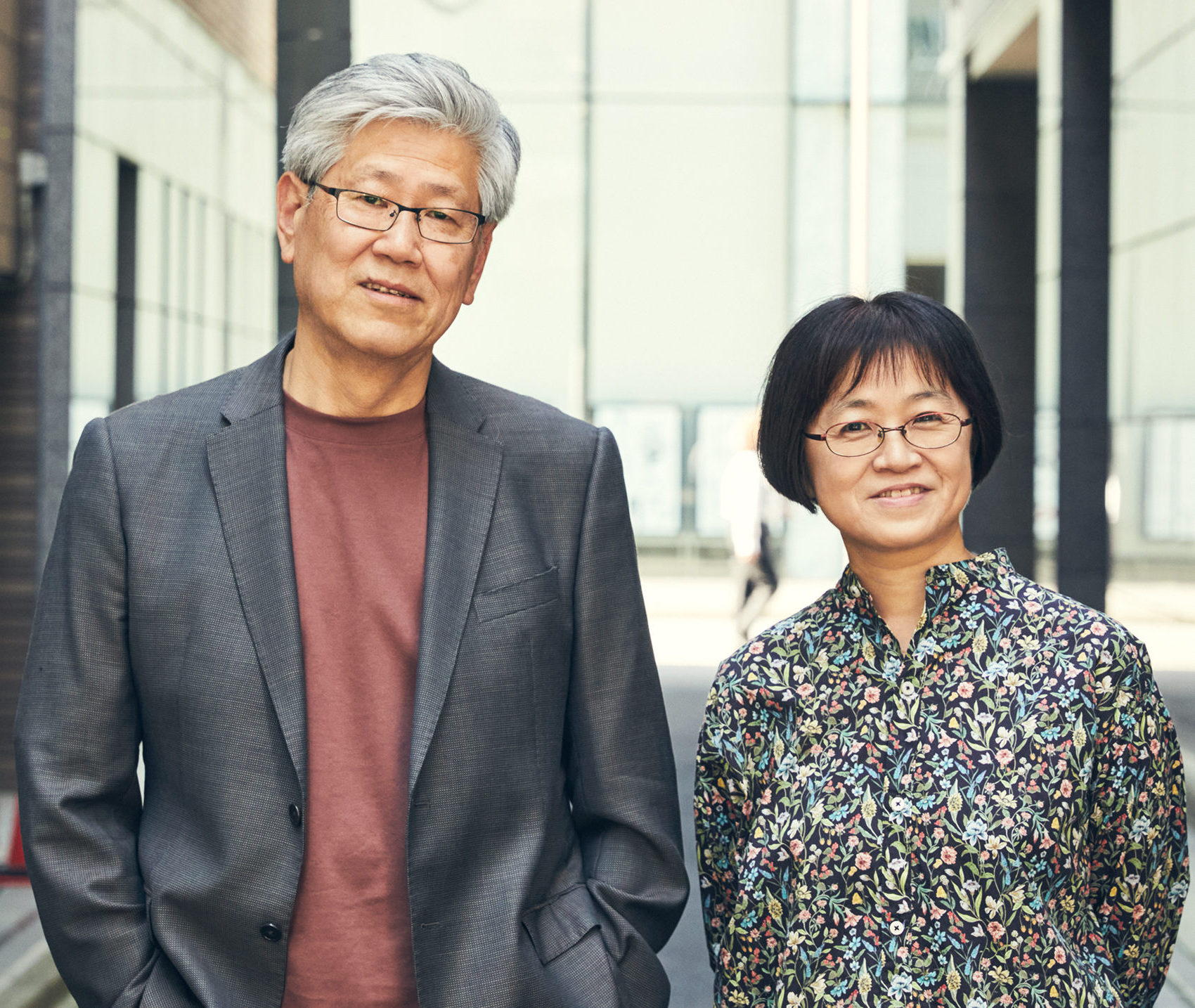

『鈍色幻視行』『夜果つるところ』刊行記念対談 恩田陸×松浦寿輝「創作する人間の宿命について」

映像化しようとするたびに死人が出て頓挫してしまう、呪われた小説『夜果つるところ』。作家の蕗谷梢はその謎を解こうと、関係者の集まる豪華客船に夫の雅春とともに乗り込んだ。一癖ある面々を相手に取材を進め、新事実も明らかになるが、証言を聴くほど疑惑は深まるばかり。そもそも呪いとは何だったのか? 真実はどこにあるのか? 謎が謎を呼ぶ展開で読者を引き込む恩田陸氏、そのメタフィクション小説『鈍色幻視行』、そして作中作の『夜果つるところ』が二ヶ月連続で刊行されました。約15年の連載期間を経て完成した『鈍色幻視行』は、当初ミステリ的な物語になるはずが、書き進むうちに創作を巡る話へ傾いていったという。恩田氏が長年作品を愛読してきた松浦寿輝氏と、書くことと読むこと、創作について多角的な方向から語っていただきました。

構成/綿貫あかね 撮影/神ノ川智早

“おはなしの神様”に愛された人

恩田 昔から松浦さんの作品を愛読していたので、今回お目にかかってお話しできるなんてとても光栄です。以前、自作解説の評論集『方法叙説』を読んで、そのときは全然理解が及ばなかったのですが、近年読み直してみたらすごく腑に落ちるところがありました。

松浦 あの変な本まで読んでくださったとは。どうもありがとうございます。

恩田 『鈍色幻視行』は、もっとミステリ寄りの物語になるはずが、途中からだんだん主題が創作論へとシフトしていきました。完成してから、なぜこの小説を書いたのだろうと自問したときに、『方法叙説』を思い出したんです。松浦さんの小説には、必ずどこかでフィクションの枠が溶けるところがある、と思っています。ご著書の『名誉と恍惚』は小説としてのエンタメの完成度が高くなるに従って、フィクションの枠が溶ける官能の場面が出てくる。そこが私の書いている小説と共通しているような気がしました。

松浦 溶けるというのはどういうことでしょう。

恩田 松浦さんの小説には、主人公が夢や幻覚を見る場面が必ずありますよね。でもあれは夢ではなく、フィクションの枠組みそのものを溶かそうとしていると感じるんです。

松浦 いやあ、それは鋭い。

恩田 小説の完成度が高くなるにつれて、それとは逆の力で、松浦さんが詩に戻りたがる瞬間が必ずある、というように読めます。そこが、この作品で私が書いた創作論的な部分と少し重なるものを感じて、松浦さんの創作についてのお考えを伺いたくなりました。

松浦 なるほど。恩田さんはたしかに今回、『鈍色幻視行』と『夜果つるところ』の二作品で、物語と物語の外部との入れ子状構造をつくるという趣向を示された。いってみればこれはフィクションの枠自体を溶かしてしまうというか、問い直すという試みですよね。僕の想像ですが、恩田さんは恐らく、子どもの頃から無数の物語にとっぷり漬かって生きてこられたわけでしょう。途方もない量と密度の「語り」のストックを記憶の中にたくわえていらっしゃる方だと思うんです。読者として読んで魅了されてきた物語の富の蓄積の厚みがあり、それをスプリングボードのようにして跳躍し、ご自身の物語宇宙を作ってこられたんだと思う。

この二作品では、物語から物語へと次元を超えて運ばれていくといった、めまいのような感覚を覚えました。まず、事の起こりである『夜果つるところ』がある。これは一種のゴシックロマンですね。由緒正しいゴシック小説の傑作と言ってもいい。全ページに濃密な闇が澱んでいて、その闇の中にうつつともつかない、濁った血で結ばれ合った人々がうごめきつづけ、終末に至って壮絶な炎によってそのいっさいが焼き尽くされてしまう。一方、『鈍色幻視行』は、『夜果つるところ』が因縁となって、その物語の映画化の試みが次々と失敗して人が死んでいくという、もう一つの物語、メタ=物語が語られる。原=物語の因果に祟られた人たちが一箇所に集まって、そこにさまざまな化学反応が引き起こされる。原=物語とメタ=物語という、次元を異にするこの二冊をぶっ違いに組み合わせるという仕掛けが実に面白かった。ここにはある意味で、物語から物語が生まれていくという恩田さんの小説作法が凝縮されているような印象を受けます。

恩田 ありがとうございます。

松浦 恩田さんの『土曜日は灰色の馬』というエッセイ集に、“おはなしの神様”という言葉が出てくるじゃないですか。恩田さんは“おはなしの神様”に愛された人なんですよね。

恩田 だといいんですが。

松浦 そういう恩田さんの「おはなし宇宙」の雛型みたいなものが、この二冊の組み合わさったところに立ち現れてくるのかなと思いました。ぶっ違いとか組み合わさるといった言い方より、表と裏と言ったほうがいいかもしれないけど、ただしメビウスの輪のように表から裏へ、裏から表へ、絶えず還流が起こるという構造になっている。

恩田 確かにジャンル的にはミステリやホラーなどいろいろな要素が入っていて、集大成みたいな部分はあります。メタフィクションが好きで、一度丸ごとやってみたかったので、今回実現できて非常に嬉しいです。

松浦 最初は『鈍色幻視行』の連載から始まったんですよね。

恩田 そうです。連載を始めて、途中に作中作となる『夜果つるところ』の冒頭部分が出てくるんですが、そこを書いて少ししてから、作中作を先に書いたほうがいいなと思ったんです。それで連載を中断して、『夜果つるところ』を書いてから、連載を再開したという経緯です。

松浦 本当は『鈍色幻視行』だけでも十分だったかもしれない。『夜果つるところ』はこの世に実在せず、読者の想像に委ねるだけということでも、それはそれで面白かったでしょう。しかし、遡ってその原=物語までをも、同じ作者が書いてしまった。そこまでやるかという感じがありました。

恩田 でも『夜果つるところ』は、要するに飯合梓になりきって書いたので、私が書いたら全然違う話になったと思います。タイトルも別のものになっていただろうし。自分だったらここまでベタな話は書かないなと。

松浦 なり代わって書いたんですね。しかし、僕はそのベタさ加減を愛してしまったんです。おどろおどろしさの極みが追求されているじゃないですか。

恩田 いえ、もう少しぺダンティックで衒学的な雰囲気を出したかったのですが、結局そうならなかったのは、私のせいなのか、飯合梓のせいなのか、わかりません。『鈍色幻視行』にも書きましたが、たとえば横溝正史の小説はものすごく古めかしくておどろおどろしい作品だと思っていましたが、今読み直してみるとむしろモダンな都会小説っぽい。だから、読んだ時期で小説のイメージは変わると改めて思いました。

松浦 僕は中学生の頃「推理小説研究会」というのに入っていたんです。横溝は当時、『本陣殺人事件』『蝶々殺人事件』『獄門島』をはじめ、ひと通り読みましたが、まあ土俗的な怪異譚という印象でしたね。そのイメージのまま固まっているのですが、たしかに今再読すると違う印象になってくるかもしれません。

サスペンスとしてよくできている『レベッカ』

松浦 『鈍色幻視行』は、豪華客船に一癖も二癖もある半ば正体のわからない人たちが集まって、探偵役の作家が助手役のような夫とともに次々とインタビューして回るという、往年の本格推理小説を彷彿させるプロットになっています。

恩田 アガサ・クリスティ作品のイメージです。

松浦 『オリエント急行の殺人』や『ナイルに死す』のような設定ですよね。そういうワクワク感が物語にずっと流れている。そして、さまざまな小説や映画からの引用が挟み込まれ、その記憶によって物語が重層化、複線化されていく。特に『夜果つるところ』にダフネ・デュ・モーリアの小説『レベッカ』の気配が濃厚に漂っているのが嬉しかった。つまり、ここで舞台となっている墜月荘はマンダレーの館なんですね。

恩田 そのとおりです。

松浦 実は『レベッカ』というのは、僕が生まれて初めて読んだ大人の小説なんです。

恩田 そうなんですか。いきなり『レベッカ』とは(笑)。

松浦 子どもの頃、ミステリとSFはまあ、面白いからふつうに読むじゃないですか。それが中学生になって、中学二年のときだと思うけれど、まだ「新社」になる前の河出書房から、背表紙が黄色いソフトカバーの〈ポケット版世界の文学〉シリーズというのが出ていて、その一冊だった『レベッカ』と出会ったんです。他にはマーガレット・ミッチェルの『風と共に去りぬ』とか、そういったライトなというか、少々「通俗的」なラインアップの叢書でした。『レベッカ』はそれまで読んできたクリスティやエラリー・クイーンとはさすがに格調が段違いで、こういうふうにくどくど書いていくのが「大人の小説」なんだなとやや辟易しながら、しかし結局だんだんと熱が入り、最後には夢中になって一気に読んでしまいました。二階の和室に寝転んで、日が翳ってゆく中、明かりも点けずにページをめくり続け、最後のページまで来たらもうほとんど夕方になっていて、薄暗がりの中で茫然と目を上げたといった記憶があるんです。物語というのは本当に面白いものなんだということを初めて味わわせてくれた、僕にとって大事な小説です。恩田さんはいつ頃読まれたのですか?

恩田 私も中学生くらいだったと思います。昔の新潮文庫で。

松浦 大久保康雄訳ですね。

恩田 ずっと忘れていたのですが、新訳で文庫解説を書くことになり、再読したらやっぱりすごく面白かった。そして本当にびっくりしたんです。最後の一行に。

松浦 灰が飛んでくるだけ、という。

恩田 そうです。マンダレーが燃えたとか、そういうことは一切書かれていない。あれは衝撃でした。アルフレッド・ヒッチコックの撮った映画の印象が強いので、作品のラストとしてどうしても炎上シーンを思い浮かべるじゃないですか。

松浦 黒髪をひっつめにしたダンヴァース夫人が立っていて、その背後に炎がぶわーっと燃え上がって……。怖いですよね。

恩田 怖い。でもヒロインにずっとプレッシャーをかけていた夫人が、最後に見せる悲しみの表情に、すごくしびれたのは今でも鮮明に覚えています。

松浦 『夜果つるところ』の最後も火事で終わります。あそこで一挙にカタルシスが訪れる。

恩田 やっぱり最後は炎上しないとね、という感じです。

松浦 僕は高校生になった頃からヒッチコックにも熱烈に入れ揚げるようになったんで、『レベッカ』も繰り返し観ています。最初のショットでキャメラが前進移動してマンダレーの館に近づいていく。そこに、『鈍色幻視行』の第三十三章でも引用されている、「ゆうべ、またマンダレーに行った夢を見た」という独白が重なっていく。

恩田 素晴らしいですよね。

松浦 「また」という一語が肝心なんですよね。否応なしにどうしても繰り返し戻っていってしまうという、主人公に取り憑いたオブセッションの表現。

恩田 そうなんですよ。主人公に名前がないところにも驚きます。どこにも書かれていない。とにかく名前が目立つのはレベッカのみ。

松浦 映画では、枕に刺繍された“Rebecca”の文字が妖しい存在感を主張している。その名前が最後に燃え上がり、滅びていく。恩田さんが『レベッカ』をお好きだというのはとても嬉しいです。

恩田 サスペンスとして本当によくできているんです。こういう小説はいいなと思いますね。

創作はオマージュか演出を変えることでしか生まれない

恩田 松浦さんが今年上梓された『香港陥落』にも、シェイクスピアの引用がたくさん出てきます。

松浦 『香港陥落』の場合は、何しろ英国領香港ですから、とにかくブリティッシュ・エレガンスみたいなものを出してみたかった。それでシェイクスピアの引用ばかり頭に詰め込んでいる日本人と英国人を登場させてみました。日本では和歌や俳句が基本教養になっているのと同じように、イギリスではそれがシェイクスピアのセリフになる。いちいちの場面に相応しいシェイクスピアの引用を探すのが、とても楽しかった。

やはり文学というのは一冊一冊が単独で存在しているわけではなくて、膨大な集合的記憶の層がまずあって、その腐植土から芽生えてくるものですよね。作家はみんな、文学共和国の広大な記憶の空間を背後に背負っている。一つの作品から別の作品が生まれ、それがどこまでも連なって、錯綜したネットワークをかたちづくっていくわけで。

恩田 『香港陥落』自体が『名誉と恍惚』のサイドBのような小説じゃないですか。

松浦 そうなんです。『名誉と恍惚』から『香港陥落』へと物語の川は自然に流れこんでいく。

恩田 いろいろな作品が繋がっていくのが興味深いです。創作には真から新しいものはなくて、オマージュか、演出を変えることしかできないと考えています。その流れに乗って自分も作っているし、誰かが乗っていってくれればいいと思いながら、いつも書いている。

ところで、『香港陥落』は、実際に香港に行かれて書かれたのでしょうか。

松浦 ほとんど想像で作ったものですね。

恩田 食事のシーンに出てくるどのメニューも美味しそうで、モデルになったお店があるのかと思いました。

松浦 もしあったらぜひ行ってみたい(笑)。『名誉と恍惚』の上海も同じで、ほぼぜんぶ想像の産物です。上海も香港も、短期間の観光旅行で昔ちょっと行ったことがあるだけで、それを何となく思い出しながら書いたものです。そもそも戦前・戦中の話ですから、今の上海や香港に行ってみても「取材」のしようがないし。

恩田さんは『鈍色幻視行』を書く前に、船旅を体験されたんですか?

恩田 作品に出てくるコースどおりに回る、約二週間のクルーズツアーに参加しました。大変面白かったです。豪華客船というのは舞台性が強くて、乗客もどこか演じているような感覚がすごくあります。そしてある種の大きな密室だから、常に閉塞感と開放感がアンビバレンツに張り付いているような感じ。虚構性が高く、非日常感が漂っていました。最後の寄港地が香港で、夜、船が離れていくときに、明るく輝いている美しい場所が少しずつ小さくなっていく、その過程がとても印象に残っています。あれは寂しかった……。

松浦 香港の夜景が遠ざかっていくのか。いいですね。

恩田 『鈍色幻視行』は船の中という固定のシチュエーションですが、『香港陥落』もペニンシュラ・ホテルのレストランと、路地奥の中国料理店という決まった場所から定点観測的な視点で書かれています。

松浦 もともとは「戦争小説」の特集に寄稿を求められたのですが、戦闘シーンなんて書けないというか、書きたくもない。どうしようかと悩んでいるうちに、ある場所でただ食べて話しているだけで、それでも「戦争小説」になっているという趣向にしようということになりました。一方はペニンシュラ・ホテルの豪華レストラン、他方は香港島の心寂れた小さい汁飯屋みたいなところにして、くたびれた男たちが戦前、戦中、戦後という時間の流れを貫通して、ただひたすら食べて話している。そういう「戦争小説」。

恩田 ぐっとくる設定ですね。

松浦 面白く読んでもらえるかどうかはわかりませんが、書いている分には楽しかったです。

恩田さんの膨大な仕事量を拝見すると、書くことの快楽を感じておられるのかなと思いますが、いかがでしょう。

恩田 それはないですね。執筆中は大体苦しい。完成した瞬間だけです、楽しいのは。

松浦 こんなにたくさん執筆されている恩田さんでもそうなんですね。以前、毎月一人の作家や詩人をゲストに招いてインタビューするというラジオ番組をやっていたんですが、何十人もの作家に会った中で、「書くのは楽しいです」と朗らかに断言されたのは、西加奈子さんただ一人でした。そういう作家もいるのかと感心してしまいました。僕自身はやはり、文章を書くのは辛くて仕方がない。ワークというよりはレイバー、労役とか苦役といった感じ。書き終えた瞬間はおっしゃるように、本当に目の前がさあっと明るくなっていくような快楽がありますね。

小説を脚色するのは優れた創造的行為

松浦 『鈍色幻視行』は創作に魅せられた人々の話です。この船には、監督、俳優、プロデューサーと主に映画を作る人たちが集まっている。これは、小説を映像化する、つまり別のメディアに置き換えるという行為を主題とした物語でもあるわけですね。恩田さんの小説はいくつも映像化されているでしょう。僕は『蜜蜂と遠雷』がものすごく好きなんです。ここまで物語から物語が生まれるという話をずっとしてきたわけで、たとえば恩田さんの『禁じられた楽園』の場合、背後に江戸川乱歩の『パノラマ島奇談』があるんだなということがすぐ想像されて、その連想が物語の興趣にさらなる膨らみを与えることにもなる。ところが『蜜蜂と遠雷』には、そういった先行作品はまったく浮かびませんね。ピアノのコンクールの経緯をずうっと語っていくだけで、こんなに豊かな分厚い長篇小説が成立するなんて、誰も思ってもみなかったでしょう。未曾有の趣向です。第1次予選、第2次予選……と進行して、落ちる人と残る人が振り分けられていく。その経過を淡々とたどっていくだけのことなのに、なぜこんなに涙が出てくるんだろうと不思議でした。『蜜蜂と遠雷』も映画化されましたね。僕は実はその映画は未見なんですが、とてもいい作品らしいですね。

恩田 ありがとうございます。石川慶監督の映画として完成されていて、よかったです。

松浦 僕の『花腐し』も最近、荒井晴彦さんの脚本・監督で映画化されて、公開は今年の初冬になるらしいけれど、試写を見せてもらいました。綾野剛と柄本佑が渾身の演技を見せていて、なかなかの力作です。まあ僕の小説の映画化というより、荒井さんが小説からインスパイアされて彼自身の世界を作ったという感じなんだけど、どうぞお好きにやってくださいと最初から言っていたので、それは全然気にならなかった。原作をどう改変しようと、映画としていいものに仕上がっていればそれがいちばんでしょう。

恩田 同感です。先ほどの『レベッカ』もそうですが、小説と映画は作品として異なるもの。だから、原作から脚色して映画用のホンにするのは、本当はクリエイティブな作業のはずなのに、日本ではなかなか認められないのが引っかかっています。よくいわれることですが、日本アカデミー賞には脚色賞がありません。脚色というものすごく創造的な行為を、ただの映像化だと考え違いをしているのではないかと残念に思うときがあります。

松浦 その話で思い出すんだけど、恩田さんはジョン・ル・カレはきっとお好きでしょう?

恩田 好きです。

松浦 ル・カレの『ロシア・ハウス』がショーン・コネリーとミシェル・ファイファー主演で映画化されたとき、僕が感心したのは脚本なんです。原作は例によってかなり大部なもので、ストーリーラインも錯綜しており、かなりの量のサブ・プロットが詰めこまれている。そのまま忠実に映像に置き換えていくというのではとうてい映画になりようがない。そこで脚本家が何をやったかというと、複雑に絡み合ったプロットの糸をいったんぜんぶ解いてしまい、省略できる箇所は大胆に省略し、しかしそのままでは繋がらなくなってしまうから、思いがけない補助線を引いて流れを再構成し、二時間で完結する緊密なドラマに仕立て直してみせた。ル・カレの原作の味わいと魅力をすべて残したうえでね。その脚本を書いたのはトム・ストッパード。ずば抜けた才能のある脚本家はこういうことができるんだと唸りました。

恩田 私は観ていないのですが、さすがストッパード。『恋に落ちたシェイクスピア』もそうですね。

松浦 その作品で彼はアカデミー脚本賞を受賞しています。

恩田 映画界も含めてですが、ものを作る人にとても興味があるんです。映画の場合はプロデュースや編集、照明、音響、衣装デザインとか、たくさんの創作活動が行われていますよね。『蜜蜂と遠雷』だと、石川監督は自分で脚本を書くし、編集もされるので、非常にしっかりと石川監督の映画になっています。映画と小説はまったく違うメディアだから、別物だと思って取り組み、完成に持っていってくれればいいんですが、なかなかそうはならないのが不思議です。

松浦 ピアノのコンクールだけの長篇小説というと、ある意味で単調さが全体を支配するということになっても不思議ではないでしょう。ところが『蜜蜂と遠雷』のすごさというのは、退屈するところなんか一つもないということなんです。第1次予選から第2次、第3次、そして本選まで、淡々と進行していく過程に、小説の物語ならではの手に汗握るようなサスペンスが漲っている。ただし、あれをそのままぜんぶ映画にしてしまった場合、観客の立場からするとややかったるい印象になってしまったことでしょう。石川慶監督の映画では予選を第2次までに縮めているんだそうで、それはきわめて理のある解だったと思います。

恩田 あれは、どちらにしても映画で全部できるわけはないから、前後編にはせずに二時間で収めてくださいと監督にお願いしました。あの頃ちょうど、日本映画で前後編ものが流行っていたので。

松浦 二時間の映画であの沢山のピアノ音楽をすべて聴かせられるわけでもありませんしね。その点、読む時間を自在に引き延ばせる小説だと、いちいちの箇所でページをめくるのを中断して曲を聴き、音楽を堪能してからまた物語に戻ることができる。読むのと音楽を聴くのと、両方楽しめる小説です。結局、僕を含めて『蜜蜂と遠雷』が多くの人々の心をうったのは、すべての根底に恩田さんの深い音楽愛があったからだと思うんです。

恩田 音楽愛、あります。

松浦 随時立ち止まって、そこに登場するいちいちの曲を聴いていると、いくらでも時間が経ってしまう。そういう読み方ができる小説なんですよね。それから、第3次予選に進めないで落ちてしまった青年の存在がまた素晴らしくて。天才少年少女の3人だけでは単調になってしまいかねないところを、あの青年がいることで物語にしみじみとした奥行きが生まれている。

恩田 才能とは一体なんだろうと、いつもすごく考えています。才能とひと言で言ってもいろいろあるので。創作する才能もあれば、それを見つける側として、批評する、将来性を見抜くことができる、そういうことも才能の一つだから。

松浦 名伯楽がいないと才能が才能と見なされないから。

恩田 そうなんです。コンクールを見ていると「またこの先生だ」というような、毎回生徒をサポートしているお馴染みの指導者がいて、名選手名監督にあらず、というわけではありませんが、本人はそんなに知られた存在でなくても育成に関してはすごく才能がある人がいます。そういうさまざまな才能についても興味がわいてきますね。

松浦作品と『鈍色幻視行』の共通点

松浦 『蜜蜂と遠雷』は音楽ということの他にもう一つ、若さをめぐる物語でもある。純粋無垢の若さの結晶、「若さのイデア」みたいなものが漲っている晴れやかな青春小説でした。

恩田 松浦さんも『無月の譜』で、フレッシュなものを書いておられました。

松浦 将棋の駒をめぐる物語ですね。あれはたしかに、若さとは何かということを僕なりに追求した作品なんです。二十代後半の青年が主人公で、その年齢の頃の自分を思い出しながら書いていきました。しかしあの小説は僕のものとしてはきわめて例外的なんですよね。恩田さんは二十代で小説を書き始めたと思いますが、僕は四十を過ぎてからだから、もうすでに疲れた中年男になっていて、以後、基本的にはそういう人物ばかり出てくる。

恩田 『香港陥落』の三人の男たちも、人生に倦んでいるというか、疲れ切っていました。

松浦 疲れていてうらぶれていてやるせない。僕の小説はだいたいそうなんです(笑)。必然的にそうなっていく。

恩田 『無月の譜』は明るくて、とても未来のある物語でした。

松浦 そういう物語も一度は書いてみたいと思ったのかな。主人公が挫折してプロ棋士になりそびれたところから始まるんですが、若さとは何かというと、僕はそれはやはり挫折という体験と切り離せないと思っているんです。そしてそれは決してただ暗いだけの体験ではない。挫折を糧にしていっそう豊かな未来の可能性を開けるのが若さですから。若者は挫折するという「特権」を持っている。中年や老年になると挫折はもはや単なる挫折でしかない。寂しいことですけどね。まさに「鈍色」のね……。

『蜜蜂と遠雷』でピアノに魅入られていた若い登場人物たちと同様に、『鈍色幻視行』での飯合梓や『夜果つるところ』に取り憑かれていたあの人たちも、創作者としてものづくりの情熱はあるけれど、同時に何らかの挫折感も抱えていますよね。創作に魅せられると、必然的にどこかで挫折するという不吉な運命を背負うことになるのかもしれません。

恩田 最初に松浦さんの『名誉と恍惚』と『鈍色幻視行』には重なる部分があるとお話ししましたが、「欠如と接吻――批評の悲劇」という論考(『青の奇蹟』所収)にも共通するところを発見して、ものすごく興奮しました。『鈍色幻視行』には、最初に『夜果つるところ』を助監督として映画化しようとして失敗した監督が、幼い頃に母親を失っていることもあり、この作品は一種の「母恋いもの」だとするエピソードが語られますが、「欠如と接吻」にもそういう話が出てきます。あらかじめ母親を失っていないと批評家にはなれない、という考察が。

松浦 母の欠如というのは人が抱える最大の欠如なのかもしれない。

恩田 そういう人が批評や創作をする、というのにはとても賛同します。

松浦 僕が『鈍色幻視行』で最もぐっときたのは、書名と同じ「鈍色幻視行」という表題を持つ、非常に短い第四十三章で、ここには相当すごいことが、創作行為の本質が書いてあります。

「たぶん、芸術作品というのはすべてそういうものなのではないだろうか。スクリーンに、舞台に、ページの中に、何かを呼び寄せる。それぞれが設けた場所に、何かが降臨してくれるよう、ひたすら祈りを捧げ、雨乞いのごとく希うのだ」

創作論というのはもうこれに尽きていると思うんです。この小説は、「名探偵、皆を集めて“さて”といい」じゃないけど、本格推理小説の一種のパロディのようなところもあり、関係者を一箇所に集めて舞台を作った上で、最後に人間のクリエーションとは何か、という話にまで持っていく。そしてこの短い章で、この長い長い小説に語られてきたいっさいが、色彩のない、時間も光もない、ただ単調にたゆたうだけの波が続く鈍色の海に、結局は溶けてしまう。今日は最初に「フィクションの枠が溶ける」という話が出ましたが、ここで起きているのはまさにそれでしょう。

恩田 寂しい話なんですよ。豪華客船なのに。

松浦 「鈍色」の中に溶けていく。そこにはやはり、ものを作ろう、書こうとする人間の宿命みたいなものが透視されます。

恩田 あの人たちは創作という呪いに取り憑かれているんです。

松浦 その呪いはパッションでもあるでしょう。情熱であり受難でもあるという意味で。

詩の言葉と小説の言葉の違い

恩田 私の松浦作品とのファーストコンタクトは『巴』でした。

松浦 あれを読んでくださったのですか。嬉しいなあ。あれはどこの出版社も今もって文庫に入れてくれない可哀そうな長篇小説なんです。

恩田 その次に読んだのは『半島』ですね。

松浦 そのあたりの作品は、書いていて楽しいこともあったかな。締め切り直前とか、それを過ぎてしまうあたりはやはり苦役、苦行になってくるのですが。

恩田 あの頃の作品は、まだ詩に近い感じでしたよね。『巴』は東京小説のつもりで書いた、とどこかに書いておられて、そういう側面も含め面白く読めました。最初にお話ししましたが、『方法叙説』は読み返すと腑に落ちるところがたくさんありました。どうやって書いてきたかという創作方法をご自分で説明されていて、ああ、なるほどと納得できて。

松浦 貧乏根性というのか、自分で自分を分析したくなってしまう。僕の駄目なところです。まあ恩田さんも僕も好きな物語というものがあり、何か「こういうもの」を自分で書いてみたいというのが出発点にあるという点では共通しているような気がします。

恩田 エドモンド・ハミルトンの小説『フェッセンデンの宇宙』の話も書かれていましたよね。

松浦 あれはものすごく面白いですよね。黄金期のアメリカSFのセンス・オブ・ワンダーが凝縮されているような短篇。

恩田 神の視点にガラス玉があって、ここに世界がある。その感覚に憧れるのはわかりますが、実際に小説に書くとなると、その視点を体験したいという気持ちになります。本当に見事です。

松浦 僕は幼い頃によく縁側に座って、ずっと庭の蟻を見ていたことがあるんです。ちょろちょろと巣穴に入ったり出たりする。『フェッセンデンの宇宙』のことを考えると、それを眺めていた長い時間のことをいつも思い出します。水木しげるが似たような趣向で「宇宙虫」という漫画を描いていますけどね。

恩田 詩は何歳くらいから読むことや作ることを始められたのでしょうか。

松浦 人並みに、中学や高校の現代国語の教科書に載っている高村光太郎や萩原朔太郎の詩を読むところから始まりました。僕なんかの青春時代というのは現代詩に力があった最盛期と重なるんです。当時からスターだった吉増剛造さんが今も現役で、八十代でも新作を書いておられるのは本当に素晴らしいことだと思います。僕がいちばん魅了されたのはやはり吉岡実の詩でしょうか。まず読むことがあり、そこから始まったという点では小説と同じです。

恩田 現代詩の新しいうねりの中で、自分でも書き始めたんですね。

松浦 そうです。僕が書きたかったのはまず詩だったんです。子どもは言葉を介して世界に足を踏み入れていって、他者や社会との関係を作っていかなければならないわけでしょう。ところがそういう社会化のプロセスがどうもうまくいかず、始終違和感を抱えている子どもだったんです。言葉との関係がどこかねじれていたというのかな。美のミクロコスモスとしての詩の言葉を磨き上げようというのは、そういうねじれを元に戻そうとする、一種のセラピー行為みたいなものだったのかなあと、今となっては思いますけどね。昆虫をコレクションして虫ピンでとめるように、自分の好きな言葉だけを集めて美しい構造体を作りたい、というか。ともかく詩は今でも書き続けていますけどね。

批評や小説は、もう少し職業的な好奇心から近づいていった感じです。僕自身は、これは謙遜でも何でもなく、“おはなしの神様”に愛されている男では決してありませんのでね。

恩田 初めにも言いましたが、松浦さんの小説を読んでいると、ときどき「詩に帰りたい」という衝動を感じ取れるんですね。

松浦 それは鋭い読みだと思います。

恩田 読んでいると必ず強い反動のような場面があって、やっぱり松浦さんは詩がメインなんだと感じて、引き寄せられることがあります。『人外』なんて、ああこれは詩だなと思いながら読みました。

詩で使われる言葉と小説の言葉は、松浦さんの中で全然違う種類のものなのでしょうか。

松浦 今もちょっと言ったように、詩は自分の美意識とテイストで集めてきた言葉を、ある形に組み上げて、しかもそこに音楽的なリズムがあるように配置する。それこそフェッセンデンの小宇宙みたいにして、一種のユートピア的な小宇宙を作りたいという、何かそういう衝動なのかなと思っているんです。濾過を重ねて純粋言語の結晶を析出するというのか。

他方、小説というのは詩とはまったく違って、物語への欲望から書き始めたものだし、「詩的」な文章を綴りたいという気持ちは全然ありませんでした。もっと流れるような滑らかな文章、できれば“おはなしの神様”が乗り移って語ってくれるのをそのまま聞き書きするような、そういう文章を書きたかった。古井由吉さんは、むしろあちこちに瘤や結び目があるような、ごつごつした詩的文体を追求していたわけだけど、僕はそういうことはしたいという気持ちはなかった。もっとも、自分が二十代の頃に書いた詩を読み返してみると、実は案外、物語的な欲望というか、物語へのテイストが滲んでいたことを、後年になって発見して、そうだったのかと思ったりしましたけどね。

恩田さんは、小説以外のジャンルに手を染めてみようかと思われることはないんですか。

恩田 ないんです。やっぱり小説を書いていきたい。結局、書きたいというのは、読みたいという気持ちの延長にあるもの。「作者は読者のなれの果て」という言葉がありますが、それを絵に描いたような感じなんです。つまり、こういう小説を読みたいという欲望が強くて、それで書いている感覚です。

松浦 恩田さんは評論家が書くような批評はあまり書く気がないでしょうけれど、実は非常に透徹した鑑賞眼を備えた読み手でいらっしゃる。『土曜日は灰色の馬』に三島由紀夫についての文章が収められているけど、あれは真芯をついていると思いました。三島論は世の中に山のようにありますが、ああいった形で三島にアプローチした批評は一つもないと思います。

恩田 それは嬉しいです。

松浦 「葉隠」がどうだとか「唯識論」がこうだとか、こちたきことを言う人がいろいろいるけれど、三島の文章を素直に読んだら絶対、恩田さんの書かれているようなことになるはずです。しかもそれを遠慮会釈なくズバッと言っている。読み手としての力量をものすごく持っておられる方だなと思いました。そういう透徹した眼で読んでこられた膨大な物語の記憶を、ご自身の小説に流し込んでいらっしゃるわけでしょう。

恩田 本当にただ自分が「読みたい!」という気持ちなんです。

松浦 あれだけの著書があり、今も様々な連載を現在進行形でもっておられて、かつ他人の本も、僕みたいな者の本まで旺盛に読んでおられる。どうやって時間を捻出しているのか、本当に謎(笑)。

恩田 いや、書くことから逃避して読んでいる時間も結構あるんですよ。

子ども時代に夢中で読んでいた物語

松浦 さっき横溝正史の話が出ましたが、恩田さんはきっと赤江瀑の小説なんかお好きなのではないかな、と。

恩田 大好きです。大学生のときにずっと読んでいました。あと連城三紀彦さんの小説もよく読みました。

松浦 赤江瀑はいいですよね。きっと恩田さんの趣味だろうなと思いました。

恩田 松浦さんは子どもの頃はどんな本を好んで読まれていたんですか?

松浦 僕は小学校四年生の夏休みに、ドリトル先生物語に熱中して、何度も繰り返し読みました。六年生から中学生にかけては、アーサー・ランサム全集。

恩田 『ツバメ号とアマゾン号』ですね。

松浦 そうそう。「ランサム・サーガ」に耽溺して、僕はどうしてイギリス人に生まれなかったんだろう、と残念に思っていました。それから本格ミステリで、クリスティ、クイーン、ディクスン・カーとか。そこからSFに行って、『レベッカ』という感じです。

恩田 『ナルニア国物語』にははまらなかったのですか。

松浦 うーん、あれはね、もちろん面白かったのですが、そんなには熱中しなかった。ただ、洋服ダンスの奥に入っていくと異世界が広がっているという設定には魅了されました。

恩田 あれは本当に素晴らしいですよね。あと、時系列順に出版されていないというところにもしびれました。文学全集は一巻から順番に出るのではなく、ばらばらじゃないですか。『スター・ウォーズ』だって、いきなりエピソード4から始まっている。『ナルニア国物語』も時系列ではないところに、子ども心にとても惹かれました。あるとき急に前日譚みたいな話が出てくるとか。なるほど、こういうパターンがあるのかと。

松浦 自分の頭の中でもう一度構成し直すことで、大きな時間の流れの持続があることに気づいて、そうかと驚くことになるわけですね。僕は大人になってから『指輪物語』を読んで圧倒され、それとの比較で『ナルニア国物語』がちょっと霞んじゃった感じなんです。それに『ナルニア』はキリスト教的世界観の臭みがちょっと鼻につくところがある。そこへ行くと『指輪』は完全に異教の世界ですから。

恩田 さすが言語学者のJ・R・R・トールキン。しかもあれは、指輪を取りに行くとか取り戻すのではなく、捨てに行く話じゃないですか。そこが見事ですよね。

松浦 そうそう。それと、捨てに行って、最後の戦いがあり、それがクライマックスなんだけど、その後「ホビット庄」へ戻ってくる帰り道の話が結構長々と語られます。あれが僕は本当に面白いと思うんだ。

恩田 でも、寂しいんです。アーシュラ・K・ル=グウィンの『ゲド戦記』なんて、もっと寂しい。暗い話です。

松浦 『ゲド戦記』は本当に寂しいですよねえ。第四巻の『帰還――ゲド戦記最後の書』で完結したと思っていたら、ずいぶん時間を置いてから第五巻の『アースシーの風』が出て、それを機会に僕はまた第一巻の『影との戦い』からぜんぶ読み直しました。あれも素晴らしい作品だけど、あの暗さはねえ。ゲドもかわいそうだし。

恩田 あれだったら『闇の左手』のほうが救いがある。

松浦 ル=グウィンと言えば、『西のはての年代記』の三部作、『ギフト』、『ヴォイス』、『パワー』もありますね。最近初めて読んだんですが、やはり非常に面白かった。ところで、恩田作品で『指輪』や『ナルニア』や『ゲド』のようなテイストのファンタジーはあるんですか?

恩田 いや、ないですね。残念ながら、ああいう作品は書けないと思います。

ChatGTPに“おはなしの神様”はいるか

松浦 恩田さんは、何らかの激しいパッションに取り憑かれた人間に惹かれるところがあるでしょう。

恩田 惹かれます。そういった人は一体どのようにものを作っているのか、とても興味があるんです。だから、こうすれば面白い小説が書ける、いい脚本が書ける、というような創作についてのノウハウ本をつい読んでしまいます。松浦さんは読まれますか。

松浦 読まないなあ。もしかすると、今だとむしろChat GTPに相談するといいのかもしれませんよ。

恩田 聞けば教えてくれるんでしょうか。自著を何十冊も読み込ませれば、何か作ってくれるとか。たとえば、「次の恩田陸の新作はどんな小説?」と問い掛ければ、それっぽい作品が生成される時代が来るのかなと。

松浦 先日、妻が面白がってChat GTPに「東京の吉祥寺を舞台に、富裕層と貧困層が対立する物語を書いてみて」と命じたら、二十秒くらい考えたあとに、短篇小説一つくらいの分量の言葉がばーっと出てきたんですって。

恩田 いきなりそんなに出てくるんですね。

松浦 登場人物にはちゃんと名前がついていて、「○○は悩んでいた」とか始まる。主人公は不動産業者という設定なんですって。貧乏な人と裕福な土地持ちの人が出てきて、一応もっともらしい物語が展開し、最後はハッピーエンドになるんだそうです。不動産業者を主人公に据えるという設定だけで、座布団一枚という感じじゃないですか。

恩田 それはうまい。貧困と富裕、両方描けますし。

松浦 なかなかやるなという感じですよね。今、文芸の世界でも新人賞の応募者がChat GTPを使っているか調べようがなくて、対処に四苦八苦しているんじゃないかと思います。一方、大学の先生たちはもちろん学生のレポートや論文の問題で悩んでいる。これから人類がChat GTPみたいな生成型のAIとどう付き合っていったらいいのか。これは大変な問題です。

恩田 でもAIの仕組みはよくわからないじゃないですか。それこそ将棋においても、なぜこの手を出してきたのか、そこまでの過程がわからない以上、すべてがブラックボックス状態なので、それで果たして理解しているといえるのかどうか。

松浦 そもそも「わかる」とか「思いつく」とか「考える」とか、そういうのはいったいどういう行為を意味するのかということ自体、大問題なんです。それにしても、たとえばChat GTPを使って、不動産業者を主人公にするというアイデアだけを得て、そのあとは自分の手で書き進めていったとか、そういう場合は作者のオリジナリティをどう判断するのか。不正というかずるをしたのか、それともたんに参考資料を使ったという程度のことなのか、そのあたり、濃淡の微妙なグレーゾーンの問題がいろいろ生じて、解釈が難しくなってくる。

恩田 創作がよくわからない未知の領域に入ってきているのを感じます。Chat GTPが学習したテキストデータの著作権はどうなるのかが問題になっているとよく耳にします。

松浦 しかしまあ結局は、AIを利用しつつ共存していくという方向にだんだん進んでいくんでしょう。

恩田 オマージュやパロディもどうなるかわかりませんし、すごい時代になったもんだなと思います。

松浦 恩田さんは、アメリカのテレビドラマが面白くないということを書いておられたでしょう。プロットとストーリーの問題です。『24―TWENTY FOUR』をはじめとする今のドラマは、気の利いた緻密なプロットを練り上げようとすることばかりに血道を上げていて、ストーリーテリングの魅力を忘れているんじゃないかと。本当にそうだと思いました。

恩田 そうなんです。『24―TWENTY FOUR』がどうしても最後まで見られなくて。

松浦 僕もあれは駄目だったんです。途中で投げ出してしまった。出発点の発想は実に面白いんだけど。

恩田 二十四時間リアルタイムという部分に、すべての話が隷属させられているのが引っ掛かって、どうしても乗れない。三回か四回チャレンジしましたが、挫折してしまいました。

松浦 シーズン1は一応観た気がしますが、シーズン2の途中で飽きてしまった。ドラマの水準がだんだんと上がっている感触はあるんですけどね。でも、二十四時間をリアルタイムで追っていくという設定はまあ悪くないと思う。しかし、チームのブレインストーミングでああだこうだと議論しながら筋を作っていったさまがありありとわかってしまう。

恩田 物語がコンテンツになっているんですよね。だからプロットがすべてになってしまっていて、ストーリーはどこに、という感じ。“おはなしの神様”を失っているのではないかと。

松浦 プロットというのは集合知によって作れるものです。チームでアイデアを出し合って揉んでいけば、どんどん複雑で精錬されたものができていくかもしれない。けれど、物語にはストーリーテラーが一気に語っていく、その現場の迫力というか、語りの動的なうねりのようなものがいちばん大切でしょう。

恩田 そのほうがドライブ感がありますよね。だから、Chat GTPに“おはなしの神様”はいるんだろうか、と考えてしまうわけなんです。

松浦 Chat GTPでプロットを作って、それを今度は一人の人間が自分の肉体と魂のすべてを懸けて一気に語り直す。見事なストーリーテリングのわざを発揮しつつ。そういう作品の場合はじゃあどうかということになると、微妙ですよね。そういうのもAIに頼って不正をはたらいたということになるのかどうか。この先、そういったデリケートなグレーゾーンがいろんな形で広がっていくような気がします。

恩田 でもChat GTPを使うにしても、元ネタとなるテキストデータを読み込ませないと出てこないわけだから、やはり人間も読まないと書けないというのはありますね。

松浦 それは本当にそう思います。

(2023・5・16 神保町にて)

「すばる」2023年8月号転載

プロフィール

-

恩田 陸 (おんだ・りく)

1964年、宮城県生まれ。92年に『六番目の小夜子』でデビュー。2005年『夜のピクニック』で吉川英治文学新人賞と本屋大賞、06年『ユージニア』で日本推理作家協会賞、07年『中庭の出来事』で山本周五郎賞、17年『蜜蜂と遠雷』で直木賞と二度目の本屋大賞をそれぞれ受賞。近著に『スキマワラシ』『愚かな薔薇』『なんとかしなくちゃ。青雲編』など。

-

松浦 寿輝 (まつうら・ひさき)

作家、詩人、批評家、仏文学者。1954年東京都生れ。88年『冬の本』で高見順賞、95年『エッフェル塔試論』で吉田秀和賞、96年『折口信夫論』で三島由紀夫賞、00年「花腐し」で芥川賞、05年『半島』で読売文学賞、09年『吃水都市』で萩原朔太郎賞、15年『明治の表象空間』で毎日芸術賞特別賞、17年『名誉と恍惚』で谷崎潤一郎賞とBunkamuraドゥマゴ文学賞、19年『人外』で野間文芸賞など多数受賞。近著に『無月の譜』『香港陥落』など。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。