今いちばん会いたい人に、作家が直撃インタビュー! 職人、役者、ミュージシャン、アスリート……さまざまな分野の方々に、作家の洞察力が切り込みます。ひと味違ったインタビューをお楽しみください。

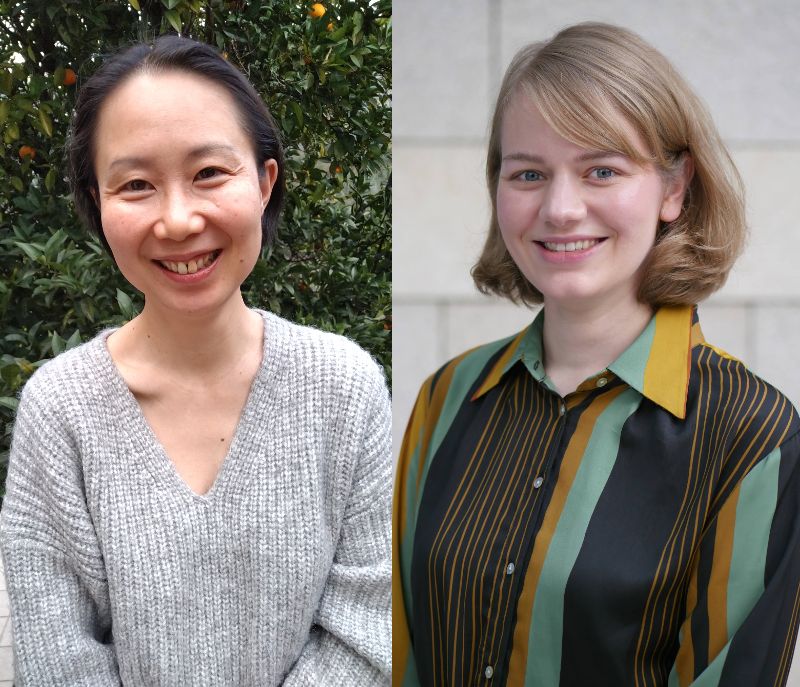

第14回 新川帆立さん(作家)が奥山響介さん(マンガ原作者)と後藤悠太さん(マンガ家)に会いに行く

2025年07月26日

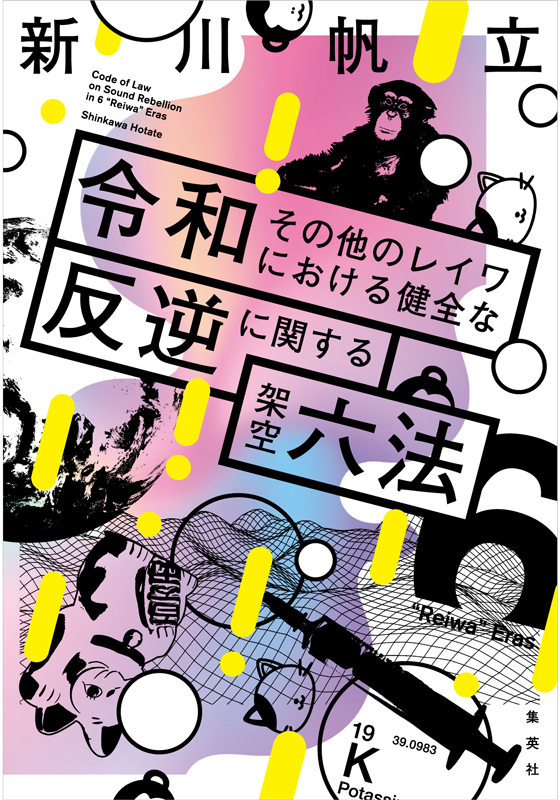

新川帆立さんが2023年1月に刊行した、現行法への反逆SF小説集『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』、略して『令和反逆六法』。この度、『令和反逆六法』に収録された短篇「接待麻雀士」を原案としたマンガの連載が、雑誌「モーニング」で始まりました。その名も『接待麻雀課』。タイトル通り、接待麻雀が合法になった世界を舞台にした、新たな麻雀マンガです。

実は、新川さんはマンガを描くことにも興味を持っており、弊社の文芸誌「小説すばる」では4コママンガを連載中。今回、新川さんの強い熱意によって、『接待麻雀課』の原作担当・奥山響介さんと作画担当・後藤悠太さんとの鼎談が実現しました。

同じ麻雀を描くとはいえ、小説とマンガでは表現の仕方が大きく異なるとのこと。麻雀をテーマにした作品を作るうえでの難しさから、マンガを上達させるコツまで、新川さんが奥山さんと後藤さんに幅広く切り込んだ充実の鼎談です。

撮影/谷根千写真館 構成/編集部 (2025年6月10日 神保町にて収録)

麻雀マンガを描く難しさ

――『接待麻雀課』の原案となったのは『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』に収録されている短編、「接待麻雀士」です。新川さんが「接待麻雀士」を書こうと思ったきっかけは何だったのでしょうか。

新川 「接待麻雀士」は、2021年に私が小説家としてデビューしたあと初めて発表した、とても思い入れのある小説なんです。『小説すばる』の担当編集者から「ゲーム特集をやるので、何か『ゲームもの』で書いてください」という依頼をいただいて、せっかくなら麻雀で書こうと。麻雀界の名著に小島武夫さんの『プロ麻雀入門 華麗なるイカサマとその防止法』という本があって――。

奥山 ものすごい昔のやつですね。

新川 そうです。五十年くらい前に出版された本なんですけど、これがとても面白くて。そこでなにかイカサマをする短編を書こうと考えつきました。ただ、勝つためのイカサマを描いた過去作はあるので、負けるためのイカサマを主題にしてできたのが「接待麻雀士」です。その後、作中に出てくる架空の法律が面白いから、架空の法律を軸にして短編を書きませんかと担当編集者に言っていただいて、『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』(以下:『令和反逆六法』)が完成しました。

――『令和反逆六法』の刊行から2年程度が経過し、2025年の5月から「接待麻雀士」を原案としたマンガ『接待麻雀課』の連載が「モーニング」で始まりました。

新川 率直に、『接待麻雀課』のお話が来たとき、どう思いましたか?

奥山 やってみたいジャンルの仕事だったので、嬉しかったです。やる気満々だったので、「接待麻雀士」を基にしたプロットを7本ぐらいばーっと書きました。そこから『接待麻雀課』のプロットになるまで、1年半ぐらいかかっているんですけど(笑)。

新川 この流れでお伺いするのですが、奥山さんはこれまでに他のマンガ原作のお仕事をされたことは?

奥山 少し話がややこしくなるのですが、青年マンガの原作は初めてです。ただ、『マンガでわかる ビジネス統計超入門』という、統計について分かりやすく伝えるマンガのシナリオをやってはいました。

新川 これはコマ割りまでされていたんですか。

奥山 いや、テキストのシナリオだけですね。あとはマンガ家さんとやり取りしながら細部を詰めていきます。他に、編集や雑誌のライターなどの仕事もしていますが、青年マンガの原作は初めてなので、イチから担当編集さんに色々と教えていただきながら書いています。

新川 ひとつ謎が解けました。『接待麻雀課』の連載を拝読して思ったのが、情報の整理のされ方、情報を出す順番が上手いですよね。ややこしくなりそうな「接待麻雀」の設定を、こんなに分かりやすく導いて教えてくれるんだと思いました。

奥山 でも、それは僕というよりは後藤さんの力です。最近ようやく慣れてきましたが、初期の頃は無駄な説明もあったと思っています。それを上手くページに収めながら読みやすくしているのは、後藤さんのマンガ力ですね。

新川 『接待麻雀課』もコマ割りから先は後藤さんがされているんですね。後藤さんは今回、このマンガを描くに当たって、前提となる麻雀知識はどれぐらい勉強されました?

後藤 『接待麻雀課』の話が来る少し前に、友達から「『雀魂―じゃんたま―』が面白いから、お前もやれ」と言われて、友達にボコボコにされながら麻雀のルールを覚えてきたな……くらいのときにちょうどこの話が来たんです。

新川 引き寄せてしまいましたね(笑)。

後藤 なので、麻雀の知識は浅いと思います。ただ、麻雀をやり始めたタイミングでこのお話が来たので、これも縁なのかなと。ただ、麻雀マンガを描いたことがなかったので、コマ割りや演出は全部手探りです。上手くできているかどうか、不安ではありますね。

奥山 いや、バッチリだと思います。

新川 お二人の力が結集して、この読みやすさが実現しているんだなぁ……。実際に連載が始まって、思っていたのとは違う大変さはありましたか?

奥山 僕は牌のパズルに苦労しています。この捨て牌だったら、このイカサマはできない……とか。色々と考えていますが、なかなか説得力のあるものにはならないです。だから、物語そのものを進めながら、牌のパズルも同時並行で考えないといけなくて、世の中の麻雀マンガを描いている人は凄いと思っています。

新川 そうですよね。人間ドラマ部分と麻雀部分をリンクさせるのがとても大変だと思います。そこは奥山さんが考えていらっしゃるんですか。

奥山 基本的にはそうですが、僕だけだと心配なので、監修で黒木真生さんという麻雀連盟のプロの方が入ってくださっています。1ヶ月分くらいの物語のあらすじがまとまったところでご相談して、「こういう展開にしたいなら、こういうことができるのではないか」とアドバイスをいただいたりしています。「『索子の七』が1枚多くあるよ」みたいな、校正的な役割もしてくださっています。

後藤 僕は麻雀マンガ独特の文法というか、情報を開示するタイミングに難しさを感じますね。『アカギ』とか『天~天和通りの快男児~』とか、メジャーどころは読んでいるのですが、当時はあまり麻雀を分かっていない状態だったので――。

新川 「何となくこっちが勝っているなぁ」ぐらいということですね。

後藤 そうです。いざ描く側になってみると、あの長い手牌をどうやってコマに収めたら良いかというような麻雀マンガ独自の工夫が必要だったり、どのタイミングで情報を開けるべきかだったり、迷うところは多いです。特に情報を開示するタイミングについては、プロットからマンガになると、ちょっとテンポが変わることもあるので。

奥山 どこで絵になるか分からないけれども、とりあえず話の流れ的に必要な手牌・捨て牌の情報だけ後藤さんに渡して、「上手いことやってくれ」とお伝えしています。ただ、後から「俯瞰で捨て牌が欲しい」と言われたら、ラフを貰った段階で慌てて作ったりもします。

後藤 あれ、凄く助かります。何の気なしに俯瞰的なコマを入れたりするので、そのときに卓の捨て牌が映るんですよね。そのときに、捨て牌の情報がないとこちらでは判断ができないのでありがたいです。

新川 すばらしいチームプレーですね! 小説の場合、捨て牌とかで書きたくないところは書かないということができるんですよね。ただ、マンガは映っちゃうという。

後藤 そうなんです。カメラワーク的にどうしても、「本当はここで描きたくないけれど描かないといけない牌」はあって。結構距離があるから真っ白にぼかしてもいいかなと判断しているときもあるんですけどね。

スズメちゃんを泣かせたい

新川 素朴な質問をしてしまうのですが、後藤さんは、奥山さんから来たプロットに対して「気に入らない!」となることはないんですか。

後藤 今のところは無いです。(笑)

新川 よかった。よかった。

後藤 プロットを読むとき、こういうふうに絵にしたら楽しそうだなと考えることが多いので、しっかりイメージできるプロットを奥山さんが用意してくださって助かります。キャラクターの表情をコロコロと変えられる楽しさを感じながら描いていますね。

新川 表情が凄く良いですよね! 最初に読んだときも「主人公のスズメちゃんがかわいい」という思いが第一に来て。

奥山 新川さんはその感想を、担当編集を通して送ってくださったじゃないですか。僕はそのメールを見てガッツポーズしていたんです。どういう反応が来るのか心配で、打ち合わせのときもずっと編集さんと「大丈夫ですかね、大丈夫ですかね」ってずっと言っていまして。なので、本当にほっとしたし、嬉しかったです。

新川 まず、発売して二年ぐらいたっている作品をこういう形で扱っていただけること自体がとてもありがたいので、どんなものであっても凄く嬉しいというのがベースラインにあるんですけど、その上で、内容としても好きな味だったこともあり、テンションが上がってすぐにメールしてしまいました。

奥山 ただ、実はスズメちゃんって連載直前まで男の子だったんです。

新川 え、そうなんですか!

後藤 そうなんです。

奥山 僕も編集さんも、なぜかそれを考えてなくて。後藤さんからその提案をいただいたタイミングが、本当にスズメを描けば完成という状態までできている状態で。

新川 ギリギリでの提案ってかなり勇気が要ることだと思うんですけど、その心は。

後藤 元々、ネームを描きながら主人公は女の子でもいけそうだなというのはありました。ただ、それを提案できるほどの踏ん切りはついていなかったので、友達のマンガ家さんや編集さんにも読んでもらって意見を訊いてみたんです。そうしたら皆、「女の子でもいいんじゃない?」って。そういう経緯があって、思い切って提案しました。

新川 おお。英断ですね。

奥山 本当に言って下さって良かったです。

新川 こうして完成したマンガを読んだ限り、100%女の子で正解です。

後藤 ありがとうございます。

新川 描くときのこだわりはあるんですか。

後藤 やっぱり表情をコロコロと変えることには気をつけています。あと、スズメちゃんはなるべくかわいく見せたいです。女性の主要キャラとしては歌藤さんもいるので、対照的にしています。歌藤さんは背が高くてすらっとしているけど、スズメちゃんはちっこくてかわいい。

新川 表情といえば、スズメちゃんの泣き顔も見たいんですよ(笑)。激闘の末、敗れて悔し涙を。

後藤 いいですね。

奥山 なるほど。泣かせましょうか。(笑)

新川 ご本人に直接リクエスト……。めちゃくちゃ贅沢……! 他にもキャラでいうと、私はロン毛イケメンが好きなので赤沢さんが超絶ツボで、赤沢さんにお嬢ちゃんって呼ばれたい。

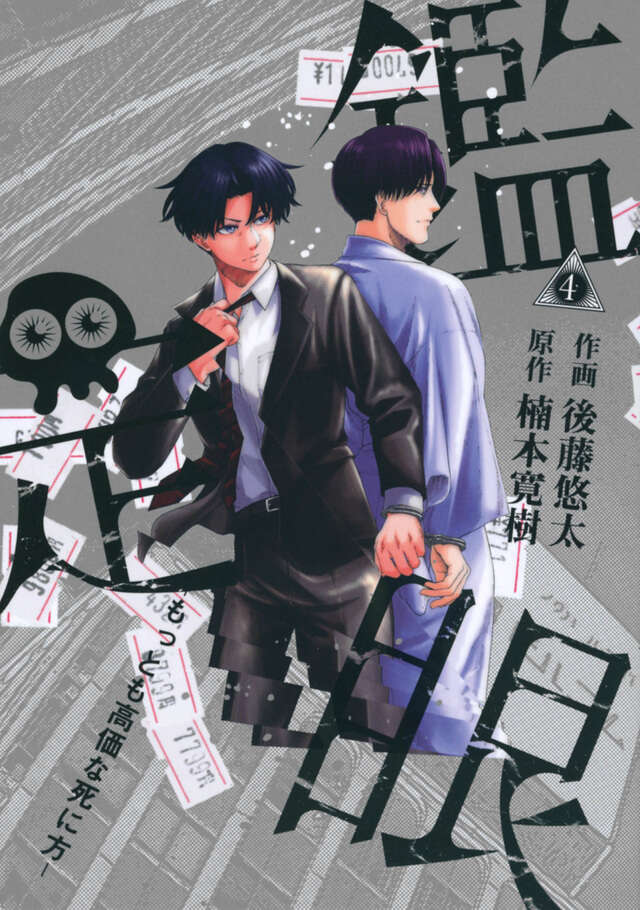

後藤 赤沢さんは描くのが難しいキャラクターで、結構何回も描き直していますね。イケメンを描くのは前に連載していた『鑑定眼』のときから苦労していたんです。

新川 えっ、『鑑定眼』にはかっこいい人が沢山出てきているのに。

奥山 男だらけですよね、『鑑定眼』は。

『鑑定眼 もっとも高価な死に方』 原作・楠本寛樹/作画・後藤悠太(講談社)

20代後半、犯罪歴ナシ、貯金ナシ、彼女ナシ、生きてる実感ナシ。

底辺警備員の前に広がる血だまり。“持たざる者”に染み付いた“癖”が引き寄せるのは金か死か——。

ある日、仕事で駆けつけた豪邸で見つけたのは、“汚れたカネ”と、それを持ち去ろうとする男。いつもなら、本来なら、絶対捕まえていたはずの強盗犯を、あえて逃がしてしまった主人公。念のため入院した病院で、彼を待ち受けていたのはそのカネの主だった——。

後藤 女の子とおじさんは得意なんですけど、若いイケメンの男の子となるとどうしても顔が似てしまい、バリエーションを増やすのが難しいですね。ですが、『接待麻雀課』では色んなバリエーションのイケメンを出せたらなと思っています。

新川 めっちゃ嬉しいですね。

奥山 この先、赤沢と少し因縁のある人も出てくる予定です。

新川 めちゃくちゃ楽しみです! 描くのは大変だと思いますが……。

奥山 それにしても、後藤さんは『鑑定眼』の絵から大きく変わりましたよね。

新川 私もそれは気になっていました!

後藤 元々は、今描いている絵柄のほうで描くことが多かったんです。『鑑定眼』はかなりシリアスなお話だったので、あえてキャラクターの頭身を上げたりしていました。血みどろな話はあまり描いたことがなかったんですけど。

奥山 『鑑定眼』はモノローグの入れ方が凄く上手ですよね。読みやすくて、邪魔になっていない感じで。麻雀マンガも、考えていることをあまり話せないじゃないですか。なので僕も「このシーンはどう描くのだろう?」と思いながらシナリオを後藤さんに託しています。ちょっとあれかな、投げやりかな。

後藤 いえいえ。

新川 実際、予想していなかった絵になって戻ってくることはあるんですか。

奥山 もちろんあります。このシーンが決めコマになるだろうなとか、ここでページが変わるだろうなというのは考えていますが、僕はキッチリとは決め切れていないです。だから後藤さんの絵を見て、ここを強調したんだとか、このシーンの合間にこのシーンを持ってきたんだとか、毎回楽しみにしています。

後藤 奥山さんのプロットは、とてもこちらに気を遣っていて、どこを見せコマにしたいか、どこを盛り上げたいかというのが伝わってくるので、読んだときに頭の中でマンガの形にしやすいですね。

奥山 それは凄くうれしいです。

絵が上手くなるには、どうすれば良いですか

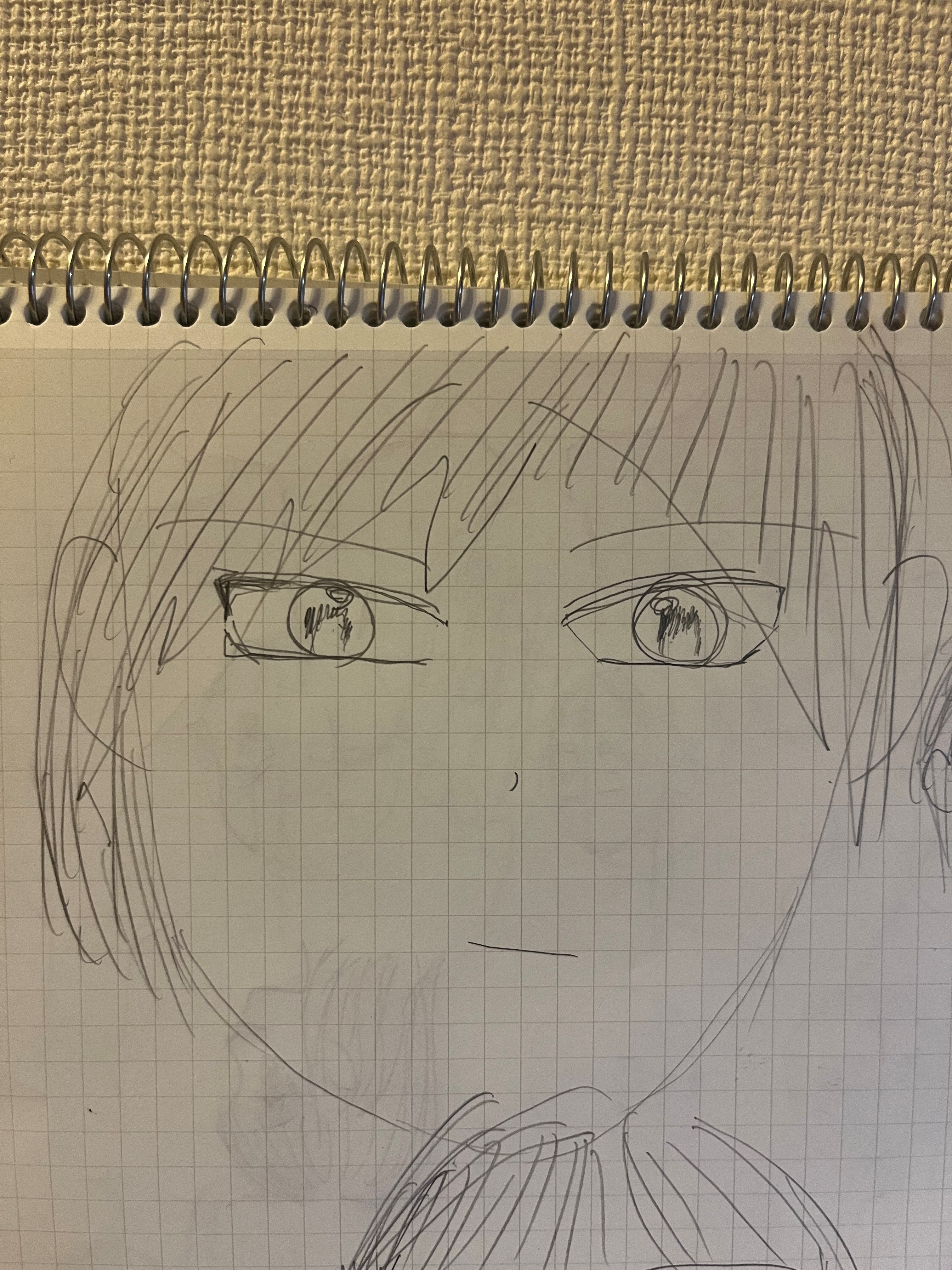

新川 「会いたい人に会いに行く」の企画だから、私が聞きたいことを自由に聞いて大丈夫だと信じてお伺いしたいことがあり――。私、最近マンガを描くことにハマっていまして、ぜひお二人にコツを教えていただきたいんです。絵は下手なんですけど、描くのは楽しいんですよ。とはいえ、小説家なので「絵は上手い人に任せれば?」と言われてしまい、グギギ……となっていて。

後藤 描きたいんですね。

新川 描かせてくれよと思う一方で、今はまだ下手なのも分かっているんです。だから、裏で三年から五年頑張って描いて、こいつ話が面白いからぎりぎり作画させてやるかというラインに乗せようと思っています。模写を繰り返して、何とかマンガを描いているんですが――。

後藤 模写は凄く大事です。僕は大学で絵を教えることもあるのですが、これから描いてみたいという方に対しては、まず絵を描くことに慣れることが一番大事と伝えています。絵のための線を引くことに慣れないといけないので、自分の好きな絵を模写して手で覚えるということを、ひたすらやってもらうのが一番近道。

新川 それは、自分の好きな絵でいいんですか。

後藤 好きな絵で大丈夫です。マンガを描くのだったら、自分が想定しているマンガはこういうタッチの作画でいきたいなっていうのがありますよね。

新川 理想の作画ってことですよね。せっかくなので、私が去年描いた絵と、最近描いた絵を見せていいですか。あの、最近描いた絵の方はまだ途中なんですが。

後藤 え、上手い! めちゃくちゃお上手です。

新川 すみません、マンガ家さんに上手いと言わせてしまいました。

後藤 いや、マンガの中での見せ方が良いですよ。コマのアングルもちゃんとマンガを意識して描けていると思うので、その調子で描き続けて全然問題ないんじゃないかなと思います。一本の作品の中で何回もキャラを描くことになるので、その一個の作品を描き上げるだけでもペン入れはどんどん上手くなります。学生には、とにかく完成させろと言っていますね。マンガを終わりまで仕上げないとレベルは上がらないかもしれません。

新川 凄い。小説も一緒だなと思ってちょっと感動しました。完成させた瞬間に、まとまって経験値が貯まる感覚はとても分かります。マンガもやっぱり描き続けるしかないということですね。ちなみに、コマ割りはどうしたら上手くなります?

後藤 個人的に思うことですが、コマ割りはその作家さんのテンポで変わるものだと思うので、ハッキリとした正解はないのかなと思います。細かく割って、色んな情景を見せながら描く人もいれば、ゆっくり大きいコマで進める人もいますよね。なので、とりあえずコマを割ってみたものが、多分自分に合っているコマ割りだと思います。そこから、コマの中に入れる絵のカメラワークなどを見直していくというのをお勧めします。

奥山 その考え方はご自分でたどり着いたんですか。

後藤 そうですね。やっぱりマンガを載せるときは締切があるじゃないですか。あるとき「どうしても間に合わねえ!」となったので、とりあえずコマだけ割ってみたら案外何とかなったところから、この考え方になりました。

新川 やっぱり最後までとにかく描いちゃうのが大事なんですね。結局は。

後藤 そうなんです。それがとても大事。とにかく、無理やりでも最後まで終わらせてから、コマの中を調整しています。

新川 いやあ、凄いな。ちょっと奥山さんにもお伺いしてもいいですか。作画は多分体力的に大変な一方で、ゴールが見えている状態じゃないですか。でも原作は、ネームや作品のプロットを考えているときもゴールが見えなくて、精神的に追い詰められることとかないですか? そういうときってどうされていますか?

奥山 まさにそのまま返したいですが(笑)。思いつかないときは本当に思いつかないので、パソコンの前に張りついて、取りあえず書いてみるというのは絶対やります。けど、シナリオに限らずどんな原稿でも言えることなんですが、一文字目を書き始めるまでが一番長いんですよね。

新川 めちゃくちゃ分かります。

奥山 冒頭を書き始めたら何とかなるので、一回ばーっと書いて、編集さんに見ていただきます。そこからフィードバックをいただいて、ひたすら直しています。

新川 他のお仕事もある中でプロットを考えているわけですもんね。

奥山 そうですね。僕は新川さんに、どこからそのバイタリティーが出てくるんですかと伺いたいです。

新川 えっ。

奥山 小説自体、かなり多作じゃないですか。それだけでも凄いのに、元々は弁護士で、麻雀プロもされていて、今度はマンガを描き始めて。マンガだって、初めてやることだから最初は上手くいかないと思うのに、その熱量でできているのが本当に凄いと思っています。

新川 それは、飽きっぽいだけなのかもしれないです。その時々にハマっていることがあるんですよ。何かにハマっているときは他のことができなかったりもして。去年はマンガ、マンガと言い過ぎて、編集者さんたちから「小説も書いてください」と言われて(笑)。

奥山 では、あれもこれもやりたいというよりは、今はこれがやりたいってことなんですね。今回、マンガを描きたいとなったきっかけはあるんですか。

新川 それは、ライトノベルの仕事が来たことがきっかけですね。ライトノベルのキャラは、一般文芸のキャラと全然つくり方が違って、最初はよく分からなかったんです。そうしたら、どうもラノベのキャラは一般文芸よりもマンガのほうが近いらしい、と知りまして。

後藤 確かにそうかもしれません。

新川 それで、マンガってどう描くんだろうと気になりだしたら「あれ、私マンガ描けるかも」と思っちゃって。描こうと思えば全人類描けるはずだから、ちょっとやってみようと思って描き始めたら、面白かったんです。

後藤 分かります。僕がマンガを描こうと思ったときもそんな感じの理由でした。

奥山 では、新川さんにとってマンガを描いた先にあるゴールは、ラノベの書き方を知ることなんですか。

新川 自分でもよく分からなくなってますね。一般文芸の仕事をしながら、ライトノベルのシリーズも始まって、マンガ原作の打ち合わせもしていて――。

奥山 やっぱり、何もかもされているじゃないですか(笑)。

理不尽に打ち勝つ接待麻雀

新川 お二人の今後の意気込みや、『接待麻雀課』の楽しんで欲しいところをお伺いしてもよいですか。

後藤 いま、麻雀がかなり盛り上がっていますよね。YouTuberが麻雀をしていたり、「雀魂」などのアプリがあったり、麻雀をあまり知らない人でも触れる機会が多くなってきているので、『接待麻雀課』もそうした麻雀を始めるきっかけになれたらなと思っています。キャラクターの魅力を多方面に出せる絵を頑張って描いていきたいです。

新川 ぜひぜひ、このかわいいスズメちゃんをよろしくお願いします。

奥山 僕は、麻雀をしていない方はもちろん、少し麻雀を知っているぐらいの人がちゃんと面白く読めるような闘牌シーンにしたいなと思っています。Mリーグは見ているけれど、自分で麻雀を打ったことはあんまりないといった人に、麻雀やってみようかなと思ってもらえるマンガを目指したいです。あと、この物語に出てくるキャラクターたちは、多分いろんな目にこれから遭うと思うんです。「接待麻雀士」もかなりサスペンス的で――。

新川 ノワールっぽいですね。

奥山 そういったシリアス寄りの話も少し入れていきたいですね。そうした意味では、麻雀シーンはあまり分からないけれども、何か凄いことが起きているのは分かる、みたいなお話にもできていけたらなとは思っています。

新川 いやあ、楽しみです。本当に、麻雀やり始めたぐらいの人が読むととても面白いと思うんですよ。『接待麻雀課』は、異能力バトルみたいになっていなくて、真っ当に麻雀しているのが良いです。

奥山 そもそもが、接待麻雀じゃないですか。はじめに新川さんがお話ししていたように「負けに行く麻雀」というのは、これまでなかったと思うんです。だから、天和で上がっていた話があるんですけど、「勝ちに行く麻雀」であんなことやったら超興醒めじゃないですか。だけど、この話は「負けに行く麻雀」だからそうならない。

新川 天和上がって大ピンチっていう感じ、ちょっと面白いですよね。

奥山 あとは接待麻雀で、イカサマを全てありにしちゃったらマンネリ化しちゃうだろうなと思うので、イカサマしたら大変なことになる話にしようと思っています。ちょっとその縛りのせいで自分が苦しんでいますが……。

新川 あれ、めちゃくちゃ大変じゃないですか。

後藤 僕も一番大変なんじゃないかと思っています。毎回考えるのは難しいですよね。

奥山 正直、大変。とても。

新川 許される範囲の打牌だけど、結果負ける絶妙なラインを突いていますよね。それが私のサラリーマン心に刺さっています。といってもサラリーマンじゃないんですけど。麻雀が面白いのは理不尽なところで、ベストな打牌を自分なりの理屈で打っても、それが裏目に出て負けることってあるじゃないですか。

奥山 いくらでもあります。

新川 『接待麻雀課』はその理不尽を恣意的につくりに行く人たちの話じゃないですか。つまりそれは、麻雀という理不尽に自ら打ち勝つ構造に近くて結構勇気をもらえます。

奥山 そうですね。苦しんでいますけど、何とかその筋は外れないようにしながら、物語を作らなきゃなと思っています。あとは、読者にできるだけ長く楽しんでいただけるように頑張ります。

新川 ありがとうございます。今後も本当に楽しみにしております。

奥山・後藤 ありがとうございます。

※『接待麻雀課』は、以下のリンクより試し読みいただけます。(編集部)

プロフィール

-

新川 帆立 (しんかわ・ほたて)

1991年生まれ。アメリカ合衆国テキサス州ダラス出身、宮崎県宮崎市育ち。東京大学法学部卒業後、弁護士として勤務。第19回『このミステリーがすごい!』大賞を受賞し、2021年に『元彼の遺言状』でデビュー。2025年、『女の国会』で第38回山本周五郎賞を受賞。他の著書に『競争の番人』『先祖探偵』『令和その他のレイワにおける健全な反逆に関する架空六法』『ひまわり』『目には目を』などがある。

-

奥山 響介 (おくやま・きょうすけ)

マンガ原作者。『接待麻雀課』原作担当。

-

後藤 悠太 (ごとう・ゆうた)

マンガ家。2020年、読み切り『DRESS』が「モーニング・ツー」に掲載。2021年、『鑑定眼 もっとも高価な死に方』で連載デビュー。『接待麻雀課』作画担当。

関連書籍

新着コンテンツ

-

スキマブックス2026年01月26日

スキマブックス2026年01月26日

スキマブックス2026年01月26日ポルトガル盲腸日記

浅井晶子

『ポルトガル限界集落日記』刊行記念特別エッセイをお届けします。異国の山奥で急性虫垂炎を患った浅井さん。はじめての救急車体験をしますが……!?

-

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日「外国で暮らすためには、自分のもともと大切にしていたものをいかに守るかが大事」

距離・文化・言語それぞれの面で母国から離れて暮らすおふたりに、異文化交流について語り合っていただきました。

-

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日ポルトガル限界集落日記

浅井晶子

ポルトガルの限界集落に夫婦で引っ越した、ドイツ語文芸翻訳家。完全アウェーのスローライフエッセイ!

-

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日おおきな口がまっている

一條次郎

キュートでキッチュな著者ならではの世界観。荒唐無稽で目が離せない連作短編集。

-

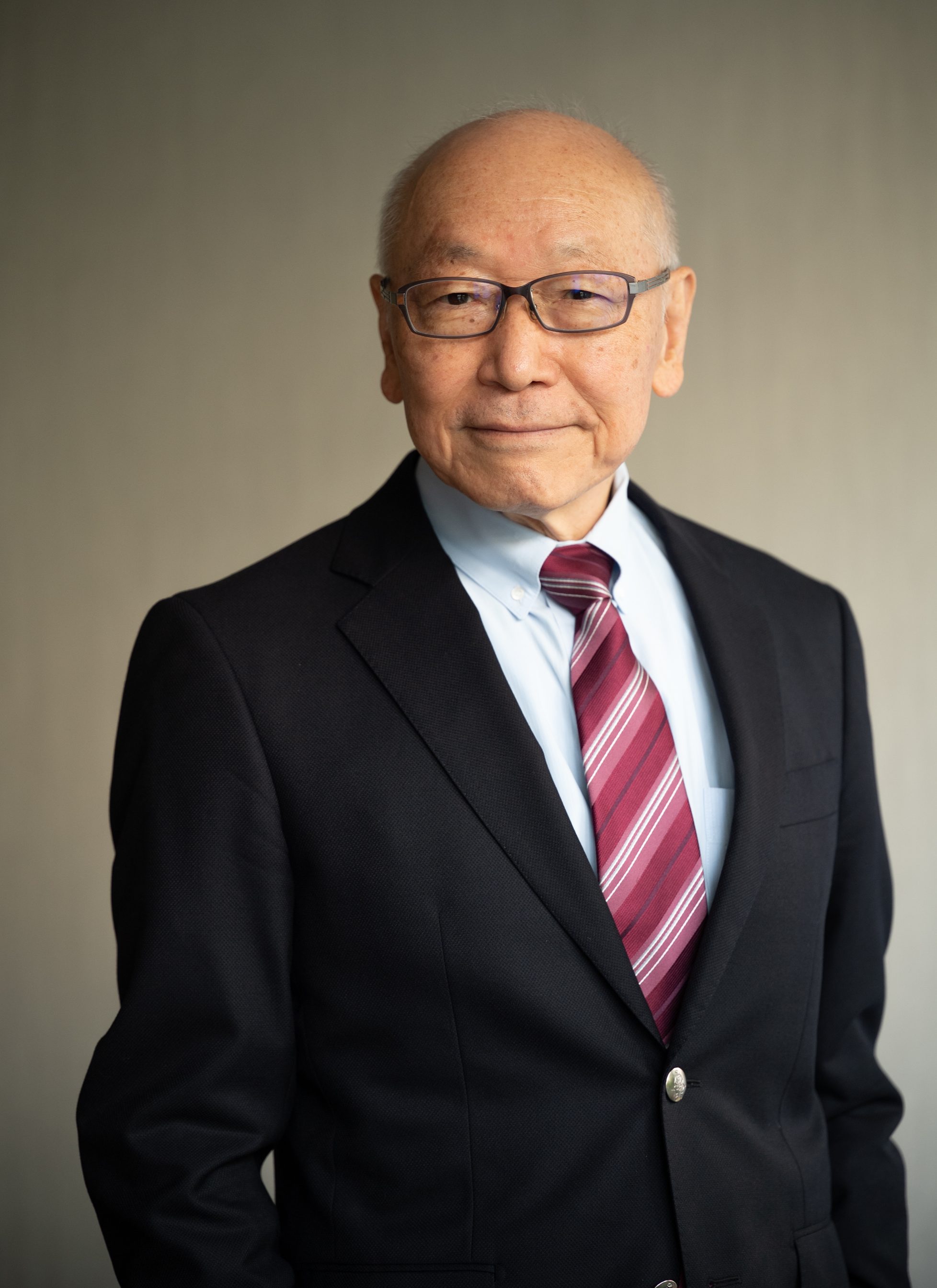

インタビュー・対談2026年01月25日

インタビュー・対談2026年01月25日

インタビュー・対談2026年01月25日佐々木譲「改変歴史小説を書くのは、いまの社会を自覚的に考えているからです」

“if”の世界線をもとに誕生した改変歴史小説『抵抗都市』と『偽装同盟』、そしてこのたびシリーズ完結編『分裂蜂起』を上梓した著者の思いとは。

-

お知らせ2026年01月17日

お知らせ2026年01月17日

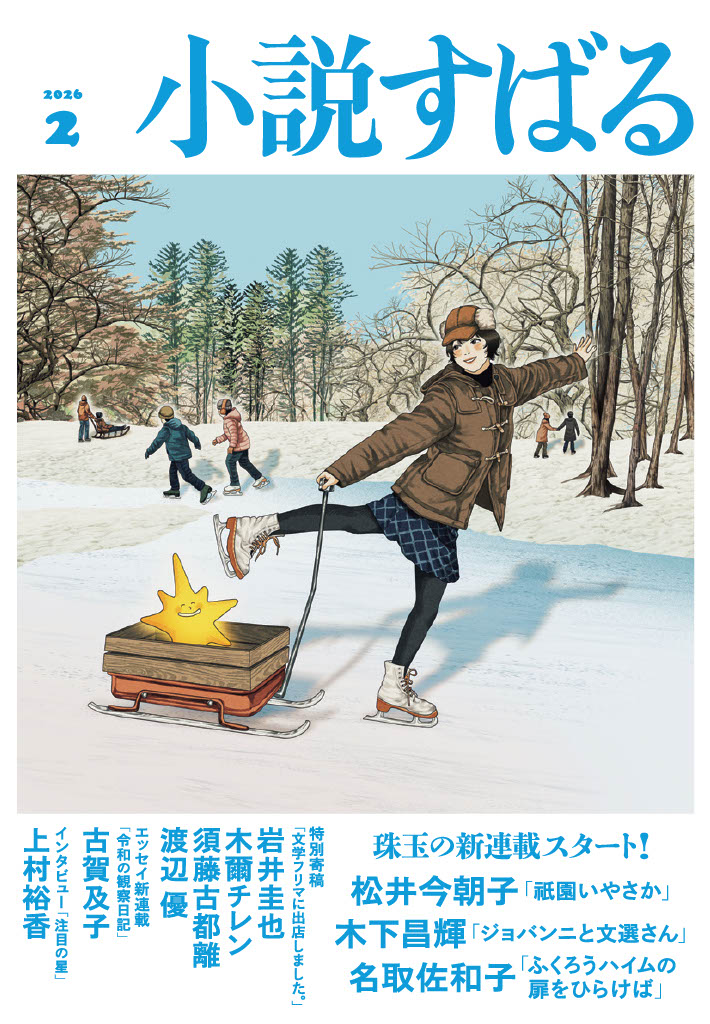

お知らせ2026年01月17日小説すばる2月号、好評発売中です!

新連載は松井今朝子さん、木下昌輝さん、名取佐和子さんの3本立て。注目の作家4人による文学フリマ出店レポートも必読です!