恥ずかしい時、悔しい時、モヤモヤする時……思わずネガティブな気持ちになったときこそ、読書で心をやすらげてみませんか? あの人・この人に聞いてみた、落ち込んだ時のためのブックガイド・エッセイです。

第29回:常識に汚染されそうになった時

案内人 インベカヲリ★さん

2024年04月15日

今となってはどこの誰だったかも思い出せないが、ある時ある人が「これからはAIの時代だから、人間ができるのは変なことをすることくらいだよ」と言った。私はこの言葉に感銘を受け、その通りだなと思ったが、変なことをやるって難しい。

私は写真家なので、自分が面白いと思うことをやろうとしているけれど、写真の知識が増すごとに発想がつまらなくなっていくことに気付く。文章一つ書くにしても、内面化された大衆の目を気にして、本音を抑えてしまう。気が付くと自ら型にハマり、人生を窮屈にしてしまうのだから、人間には平均であろうとする本能でもあるのだろう。

そんな時、こんなのありなのか! と思わせてくれるのが、太宰治の「トカトントン」だ。『ヴィヨンの妻』に収録された短編小説の一つである。と言うと、まるで太宰の愛読者みたいだが、私は太宰にはまったく興味がなくて、この「トカトントン」だけが好きなのだ。

太宰治/著(新潮文庫)

物語は、某作家のもとに届いた読者からの手紙という形で描かれる。その手紙の送り主である青年は、終戦を伝える玉音放送を聴いた際、近所で釘を打つ音がトカトントンと聞こえたことをきっかけに、何か物事に感激し、奮い立とうとするたびトカトントンと幻聴が聞こえ、全てがしらじらしく感じてしまうという。「教えてください。この音は、なんでしょう」と、青年は切々と訴える。これに対する、某作家の返答が良い。

「拝復。気取った苦悩ですね」

この一言の破壊力よ。小説だから、手紙の送り主も、某作家も、太宰の想像物だ。自分で書いて自分で答えていると思うと、私ももっとヤバいこと考えないとなと思うのだ。

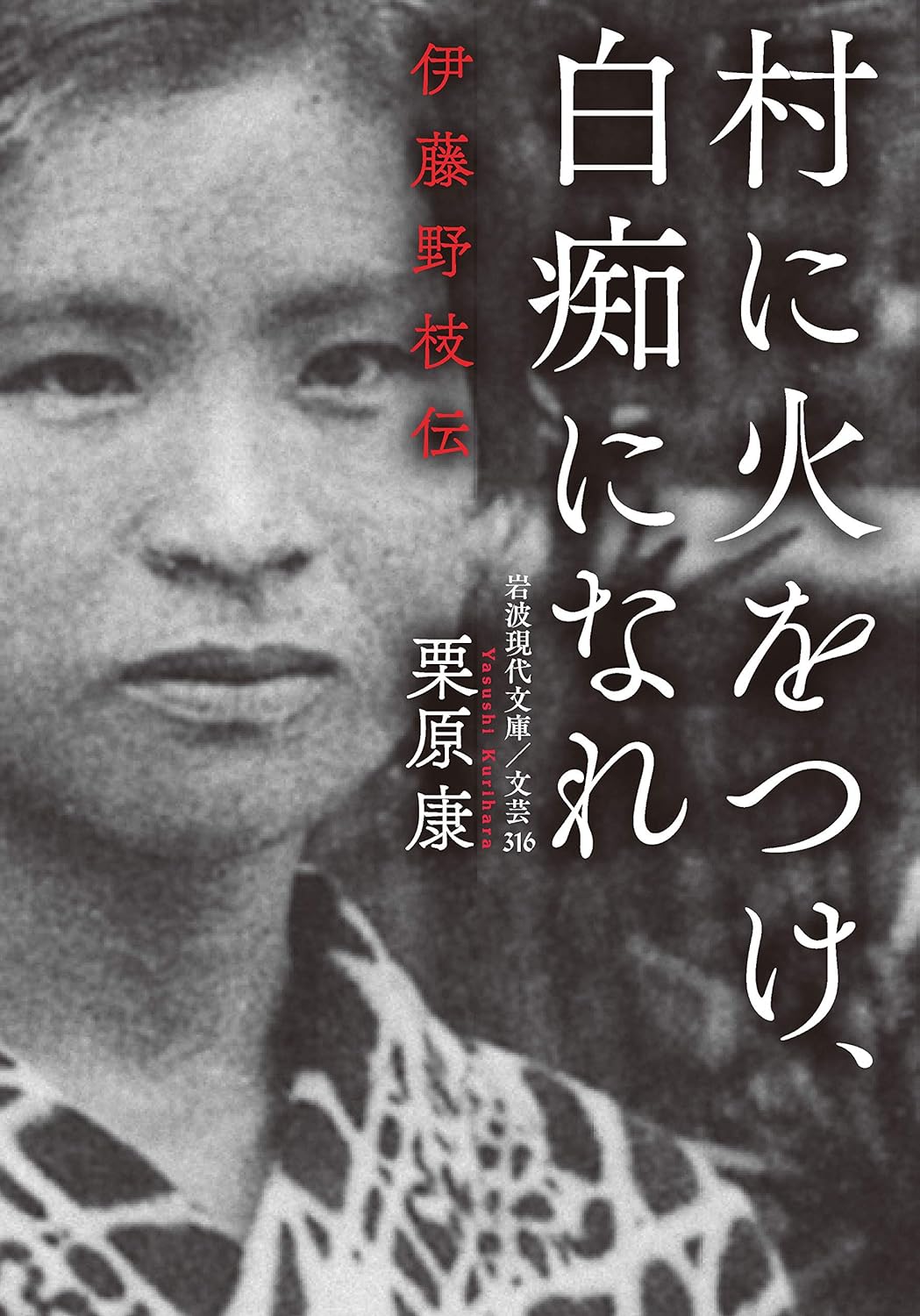

もっとも、私は小説はほとんど読まず、もっぱらノンフィクションだ。栗原康さんの『村に火をつけ、白痴になれ』を読んだ時は、こんなのありなのか! と驚いた。

栗原康/著(岩波現代文庫)

アナキスト伊藤野枝の評伝だが、野枝より栗原さんのインパクトのほうが凄い。特に、あとがき。疾走感ある文体で、自分の恋愛事情を綴っている。あとがきだと思って読んだ私は、ワンパン食らわせられた気分だ。そうか、これで良かったのか。なぜか自由を一つ手に入れた気分になる。

私も、もっと解放されたい。

プロフィール

-

インベ カヲリ★ (いんべ・かをり)

1980年、東京都生まれ。写真家、ノンフィクション作家。短大卒業後、独学で写真を始める。編集プロダクション、映像制作会社勤務等を経て2006年よりフリーとして活動。18年第43回伊奈信男賞を受賞、19年日本写真協会新人賞受賞。写真集に『やっぱ月帰るわ、私。』『理想の猫じゃない』(赤々舎)など。著書に『家族不適応殺 新幹線無差別殺傷犯、小島一朗の実像』(KADOKAWA)、『「死刑になりたくて、他人を殺しました」無差別殺傷犯の論理』(イースト・プレス)、『私の顔は誰も知らない』(人々舎)など。5月に『伴走者は落ち着けない─精神科医斎藤学と治っても通いたい患者たち』(ライフサイエンス出版)を刊行予定。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。