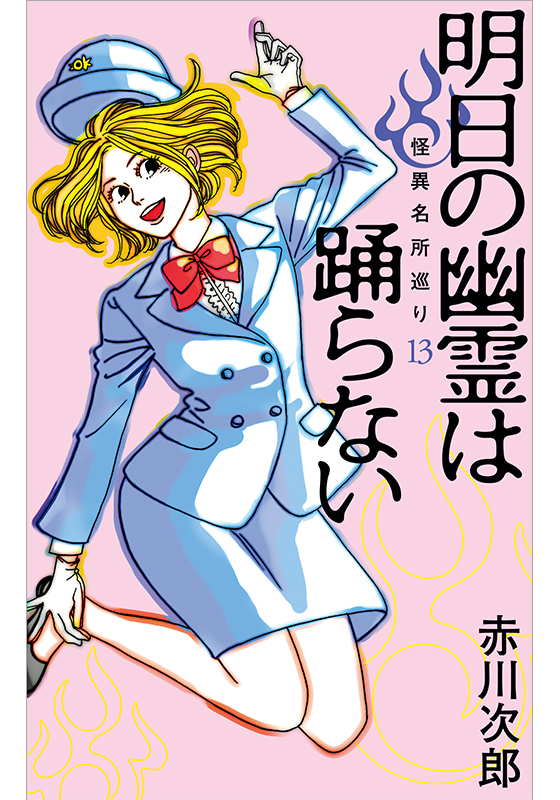

内容紹介

人間だけじゃない。幽霊にだって深い事情があるのです。

霊感バスガイド・町田藍が、怪奇現象の裏に隠された真実を明らかにする。

<すずめバス>シリーズ最新刊!

バブル時代に大流行した<ディスコ>。

当時楽しんだ世代を中心に、再び流行(はや)っているらしく、ツアー計画のために下見に訪れた藍。

そこで、昔の大事故にかかわる幽霊が出る!? という噂を聞き……

表題作「明日の幽霊は踊らない」ほか、全6話。

人気シリーズ第13巻!

プロフィール

-

赤川 次郎 (あかがわ・じろう)

1948年福岡県生まれ。76年、「幽霊列車」で第15回オール讀物推理小説新人賞を受賞。

2005年度日本ミステリー文学大賞受賞。2016年、『東京零年』で第50回吉川英治文学賞受賞。ベストセラーは膨大。

書評

普遍的な価値観が心に沁みる、ユーモアホラーシリーズ最新刊

朝宮運河

私事で恐縮だがこの夏、『現代ホラー小説を知るための100冊』というブックガイドを出した。1990年代以降に書かれたホラー小説を紹介するその本の中で、「日本でブームが起こる以前からホラーに手を染めてきた先駆者」と紹介したのが赤川次郎である。ユーモアミステリーの名手である赤川は、恐怖や幻想の世界にも関心を寄せ、数々のホラーやサスペンスの名作を世に送り出してきた。

2002年から書き継がれている「怪異名所巡り」は、そんな赤川ホラーの看板ともいえる人気シリーズだ。零細バス会社・すずめバスに勤める町田藍は、幽霊と会話ができるという特殊能力を備えた“霊感バスガイド”だ。彼女が添乗するツアーは、藍のファンを自認する高校生・遠藤真由美を筆頭に、恐怖やスリルを求める客たちでいつも大人気。物語は藍が遭遇する事件の数々を、胸を打つテーマを隠し味に、明るくユーモラスな筆致で綴っている。そうした魅力は新刊『明日の幽霊は踊らない 怪異名所巡り13』でも健在だ。

1話目の「闇にこだまが響くとき」では藍のもとに、息子と恐竜発掘体験ツアーに参加している知人の光枝から電話がかかってくる。電話の最中、光枝たちの乗ったバスはトンネル崩落事故に巻き込まれるが、調べてみても該当するツアーは存在しない。同じ日、とある会社が運行する温泉巡りツアーのバスが、湖に転落するという事故が発生した。この情報の食い違いは何を意味するのか?

続く「明日の幽霊は踊らない」はバブル時代の代名詞である“お立ち台”のあるディスコが舞台。バスツアーの下見で、再流行の兆しを見せているディスコを訪ねた藍と真由美は、氷川という男と知り合う。若い頃このディスコに通っていた彼は、お立ち台倒壊事故のさなか姿を消した〝ディスコクイーン〟にまつわる奇妙な体験を持っていた。

3話目の「崖の上の人影」では、行方不明になった妹を捜してほしいと演出家の桂木に頼まれた藍が、自殺の名所である崖に出かけ、そこで失踪中の夫を探す女性・高柳と知り合う。消えた二人が参加することを期待して、藍はとある作家とともに崖を訪ねるツアーを企画する。

あらためて読んでみると、藍はつくづく面倒見のいい主人公である。困窮しているシングルマザーに食事をご馳走して、お土産を持たせてやるし、家族を捜す桂木たちのためにはバスツアーを企画する。著者はこうした行為をごく自然に書いているのだろうが、現代において藍のように生きることは簡単ではない。赤川作品に漂う品のいいユーモアと明るさは、こうした他者への親しみに支えられているのだと再認識させられた。

しかしこの気遣いが失われると、世界は一転して恐怖に包まれる。4話目の「独裁者の谷間」は、神秘的な力を備えた少女を崇拝し、罪を犯すことも辞さない、閉鎖的な集落の人々が登場する。「一旦、信じてしまうと、それを否定する人を許せなくて攻撃するようになるんですね。内心、おかしいと思っていても、口に出せなくなる」という藍の台詞は、自由をすすんで手放そうとする人々への警鐘のように重く響く。この偏った価値観に揺さぶりをかけるのが、おなじみすずめバスのツアーという構図がなんとも痛快。好奇心をもって人生を楽しむこと、それがカルト的な集団から身を守るためには有効なのかもしれない。

全6話に共通しているのは、多彩なシチュエーションで紡がれる人間ドラマの面白さである。「愛しのルリよ帰れ」はハネムーンの最中、美しい妻に去られてしまった会社員のために、藍は妻が行方不明になったホテルを訪ねる。「四谷階段にご用心」ではバス車内に残されていたツアー客のスマホが、文学新人賞をめぐる人間模様をあぶりだす。「人間、時には錯覚しないと生きていけないと思うわ」とは「四谷階段にご用心」にある藍の台詞だが、ここには私たちが怖い話や不思議な話に惹かれる理由が語られている気がする。

世の中にはとかく理不尽なことが多い。事件や事故に巻き込まれたり、愛する人を失ったり、時には誰かの恨みを買うこともある。ホラーはそうした避けようのない事態を、超自然的な現象とともに語り直し、声を奪われた人々に言葉を与える文学ジャンルだ。幽霊と会話できる藍の活躍を描いた「怪異名所巡り」もまさにそうである。人知の及ばない世界に思いを馳せることで(藍の言葉を借りるなら「錯覚」することで)、人生を前向きに楽しんで生きる。そんな普遍的な価値観を含んだこのシリーズが心に沁みるのは、昨今世の中がちょっと意地悪になってきたからかもしれない。変わらない面白さと魅力をたたえた赤川次郎の世界が、今はとても愛おしい。

「小説すばる」2025年9月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日江國香織「ただのノスタルジーではない、今を生きるはみ出し者たちの物語」

かつて、元公民館の建物「ピンクの家」で共同生活をしていた家族を描いた今作。実際に存在した建物と、“ムーミン谷”とは?

-

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日平石さなぎ「“美しい負けざま”を描きたい」

小説すばる新人賞受賞作が抄録掲載から話題となっている著者の平石さなぎさんに、作品に込めた思いとここに至る道のりを聞きました

-

新刊案内2026年02月26日

新刊案内2026年02月26日

新刊案内2026年02月26日ギアをあげて、風を鳴らして

平石さなぎ

【第38回小説すばる新人賞受賞作】小学四年生の吉沢癒知は、宗教団体「荻堂創流会」の中で創父の生まれ変わりとして信徒から崇拝されており…。

-

新刊案内2026年02月26日

新刊案内2026年02月26日

新刊案内2026年02月26日外の世界の話を聞かせて

江国香織

時間と場所を超えて重なり、織り上げられてゆく人の生に静かに耳を傾ける、珠玉の群像劇。

-

インタビュー・対談2026年02月24日

インタビュー・対談2026年02月24日

インタビュー・対談2026年02月24日辻村深月×平石さなぎ「人の心を打つメソッドはない」

小説すばる新人賞受賞者平石さんと、その筆力を高く評価された選考委員の辻村深月さんに、受賞作とその執筆の背景について語っていただきました。

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。