内容紹介

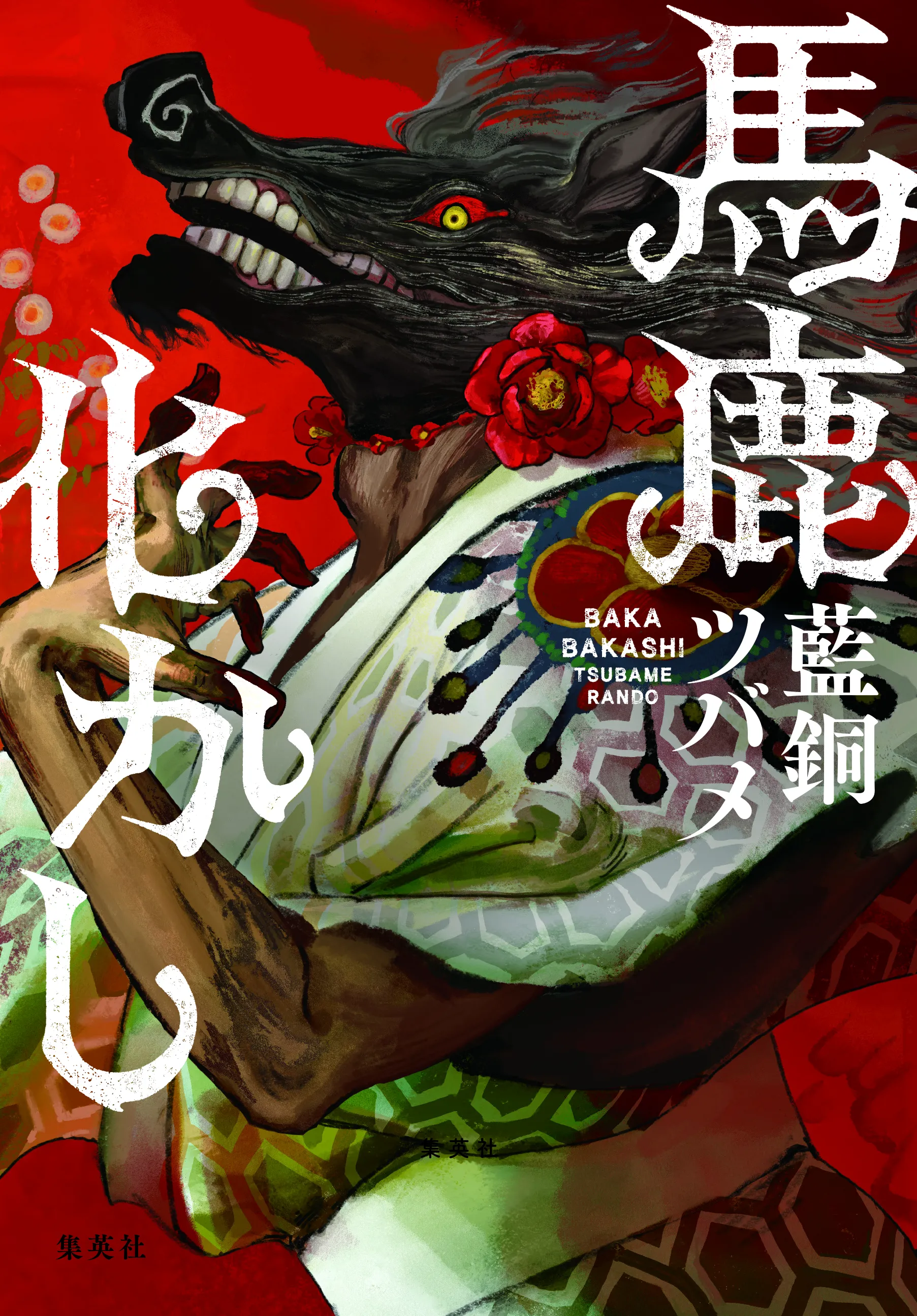

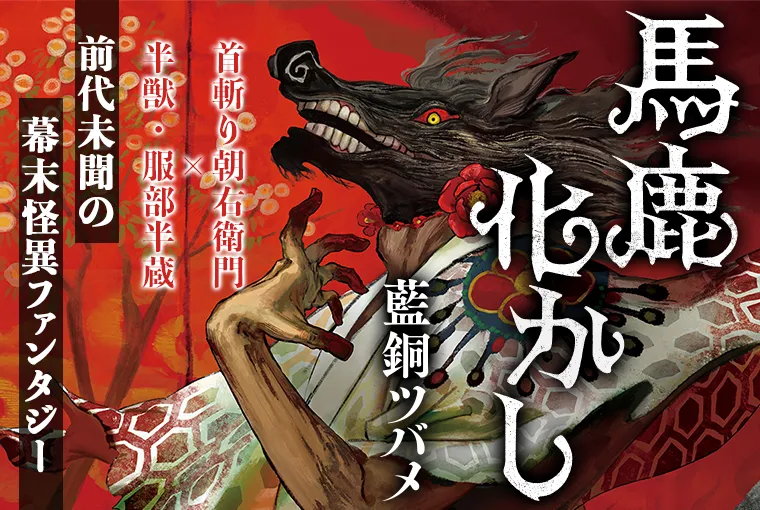

刀の様し斬りと罪人の斬首を生業にしている山田朝右衛門は、死に取憑かれていた。師匠、思い人、兄弟子……大切な人を次々になくし、荒れきった屋敷でただひとり、自分の寿命が尽きるのを待ち、お役目だけの日々。そんな無聊の中、あり得ないことに、ひとりの罪人の斬首をし損ねてしまう。服部半蔵を名乗り、身軽に逃げ去ったその男は不老不死で、斬られた首さえ再生させることができるという。しかも、余人からは記憶に残らない顔に見える半面、朝右衛門からは半獣に見えていた。屋敷に転がり込んできた半蔵は、300年前から彼を知っていると言うが……。安倍晴明の子孫、沖田総司、土方歳三、吉田松陰など幕末の激動を生きるものたちとの交流、死神との対決の末、朝右衛門がつかんだものとは――。幕末怪異ファンタジー。

プロフィール

-

藍銅 ツバメ (らんどう・つばめ)

1995年生まれ。徳島大学総合科学部人間文化学科卒業。2020年、「めめ」でゲンロンSF新人賞優秀賞受賞。2021年、『鯉姫婚姻譚』で日本ファンタジーノベル大賞2021大賞を受賞し、デビュー。

インタビュー

書評

なんともユニークな幕末妖怪ファンタジー

大森望

時は幕末。物語の主人公は、八代目・山田朝右衛門(刀剣の試し斬り役を務める山田家の当主は代々“浅右衛門”だが、六代目と七代目は“朝右衛門”を名乗った)。

公務として数え切れないほど多くの死刑囚の首を斬ってきた朝右衛門だが、今日ばかりは勝手が違う。筵の上に膝をつかされた罪人の頭は黒い毛に覆われ、馬とも鹿ともつかない奇妙な顔をしていたのである。さらに妙なことに、他人にはそれがふつうの人間の顔に見えるらしい。委細かまわず役目を果たそうとしたものの、首斬りは失敗。罪人は超人的な力を発揮して仕置場から脱走し、その夜、朝右衛門の屋敷を訪ねてくる。胴を真っ二つにされても死なない彼は、服部半蔵と名乗り、「アンタも何かに憑かれてるだろ」と言い放つ。朝右衛門に近づく者が命を落とすのはそれが原因だと喝破し、アンタと自分は三百年ほど前からの縁があるので側に置いてくれと言う。こうして、炊事洗濯針仕事あらゆる雑用を器用にこなす半蔵との奇妙な共同生活が始まった……。

というわけで、本書は死神に憑かれた八代目・山田朝右衛門が不老不死の怪人・服部半蔵(自称)とタッグを組んで怪異の謎に立ち向かうホラー時代劇。いやむしろ、風変わりな幕末BLものかと思って読んでいると、安倍晴明の子孫を自称するすっとぼけた庶民派の陰陽師(薙刀に憑いた悪霊を祓うためになぜか安産のお守りを処方したりする)も登場。妖怪ハンター三人組の掛け合いはコミカルだが、時代が時代だけに、吉田松陰や沖田総司、土方歳三も登場し、史実と怪異が入り乱れる展開に(七代目朝右衛門は実際に松陰を処刑している)。後半は、朝右衛門自身のかつての親友とのしがらみを軸に、(犬と子どもを交えて)意外な方向に飛躍する。

著者の藍銅ツバメは、人魚と人間の恋を描くラブコメ時代ファンタジー『鯉姫婚姻譚』で日本ファンタジーノベル大賞を受賞し、2022年にデビューした新鋭。ユーモアとシリアスを絶妙にブレンドしたなんとも独特な作風は、第二作となる本書でも健在だ。

「青春と読書」2025年5月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

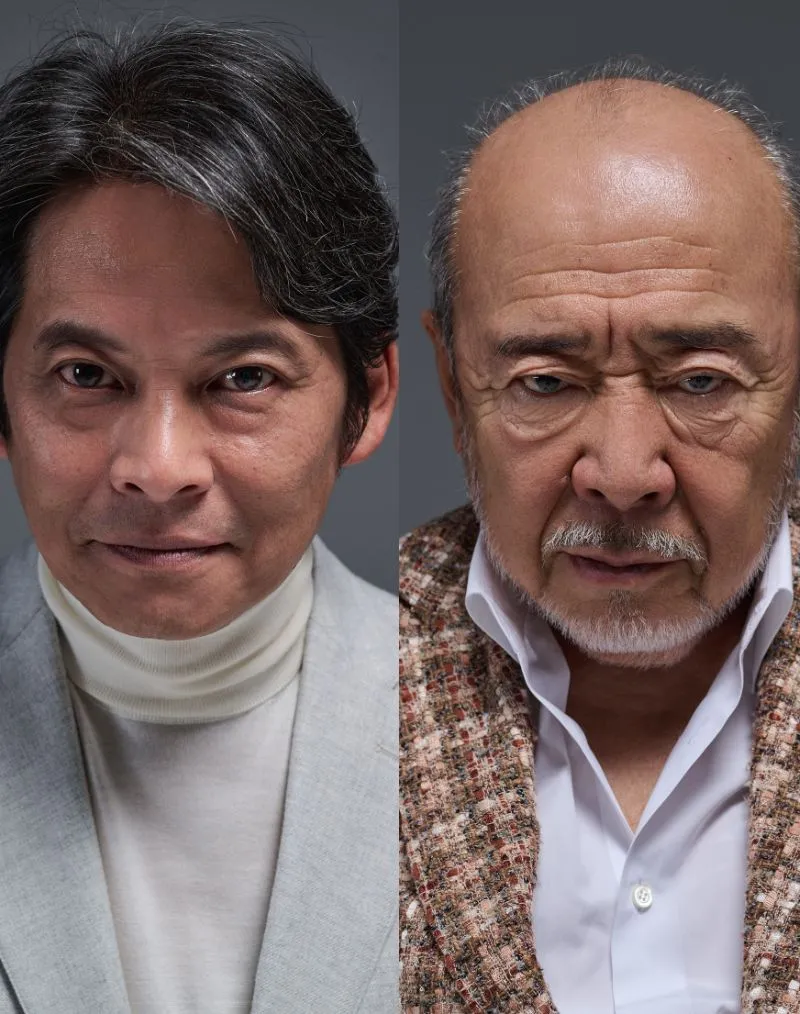

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。