内容紹介

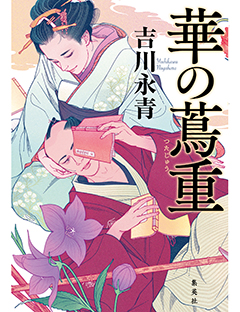

大河ドラマの主人公・蔦屋重三郎の粋でいなせな一代記!!

山東京伝、曲亭馬琴、喜多川歌麿、東洲斎写楽……江戸っ子たちを熱狂させた大勝負、とくとご覧あれ。

豪華絢爛の吉原が業火の海に包まれた明和九年。多くの人が落胆する中で、江戸をふたたび元気にしようと心に決めた男がいた。蔦屋重三郎。通称蔦重と呼ばれたその男は、貸本屋では飽き足らず、地本問屋の株を買って自ら版元として様々な勝負に打って出る。「楽しんで生きられたら、憂さなんて感じないで済むんです」面白い書物や美しい浮世絵は、きっと世の中を明るくしてくれる――。彼の熱意が、山東京伝、喜多川歌麿などの心を動かし、江戸を熱狂に包んで行くのだった。しかし、そこに立ちはだかったのは……。エンターテインメント歴史小説‼

世の中は酒と書肆が敵なり どうにか敵にめぐり会いたい

プロフィール

-

吉川 永青 (よしかわ・ながはる)

1968年、東京都生まれ。横浜国立大学経営学部卒業。2010年『戯史三國志 我が糸は誰を操る』で第5回小説現代長編新人賞奨励賞、16年『闘鬼 斎藤一』で第4回野村胡堂文学賞、22年『高く翔べ 快商・紀伊國屋文左衛門』で第11回日本歴史時代作家協会賞(作品賞)を受賞。著書に『誉れの赤』『治部の礎』『裏関ヶ原』『ぜにざむらい』『乱世を看取った男 山名豊国』『家康が最も恐れた男たち』『戦国・江戸 ポンコツ列伝』など。

書評

流行りを作り出した出版人の生涯

細谷正充

吉川永青が、江戸の地本問屋・蔦屋重三郎を題材にした。これは見逃すことができない。なぜなら作者は以前、重三郎が売り出した絵師・東洲斎写楽を主人公にした『写楽とお喜瀬』を刊行しているからだ。この作品で、写楽と深く関係するある人物の設定が大胆なもので、読んだときは仰天した。だから本書でも何かやってくれると思い、ワクワクしながら本を開いた。

吉原の妓楼「尾張屋」の養子であり、貸本屋を営む重三郎。吉原の火事の混乱の中で、人の心の本質と、それを動かす要諦を摑む。そんな重三郎が目指すのは、人々を動かすほどの流行を作り出し、世の中を楽しくすることだった。再建された吉原で引手茶屋も始めた「尾張屋」の一部屋を、間借りの店にして「蔦屋耕書堂」を開いた重三郎。吉原ガイドブックの『吉原細見』を出版するなどして、しだいに世に認められていく。

本書は、蔦屋重三郎の生涯を描いた、オーソドックスな歴史小説だ。しかし、ユニークな点がふたつある。ひとつは地本問屋として成功するまでの過程が、克明に綴られていること。「尾張屋」の上客として絵師の北尾重政と知り合いだったり、その北尾から人気戯作者の朋誠堂喜三二を紹介してもらったりと、人脈には恵まれていた重三郎。しかし単なる貸本屋で、資金があるわけではない。そこから知恵を絞り、いままでにない本や絵を出し、流行を作っていく。後半で曲亭馬琴や東洲斎写楽も登場するが、扱いはそれほど大きくない。サクセス・ストーリーと、成功してからの幕府の狙い撃ちのような弾圧を通じて、自らの理想を追い続けた男の一生を、巧みに描いているのである。

さらに、重三郎の女房のお甲をクローズアップしているのも、ユニークな点だ。貸本屋の上客の遊女で、年季が明けると、重三郎の押し掛け女房になったお甲。なにかと喧嘩しながら、一方で重三郎にインスピレーションを与える。彼女の気持ちのいいキャラクターも、大きな読みどころになっているのだ。

「青春と読書」2025年1月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

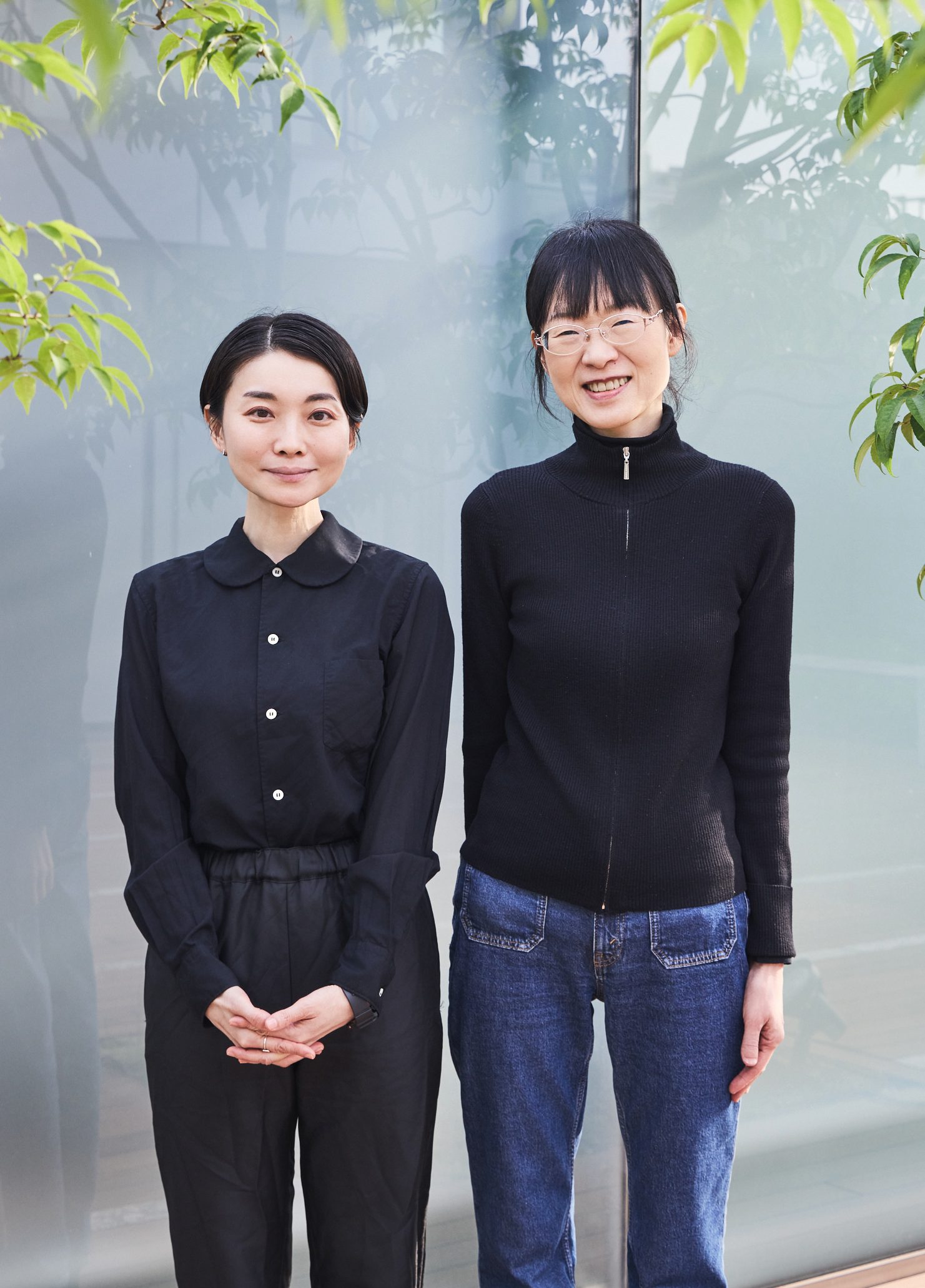

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。