内容紹介

【これは、他人事ではない。緊迫の医療サスペンス小説】

心臓病の専門病院で、適切な臓器の斡旋を行う臓器移植コーディネーターとして働く立花真知。

彼女は、五輪金メダリスト候補として注目を集めるフィギュアスケーター・池端麗を担当することになる。

麗はスケートの練習中に倒れ、拡張型心筋症と診断されていた。

副院長の一ノ瀬や主治医の市田の治療を受けながらドナーの心臓を待っているが、麗の血液は珍しく、大多数の心臓を移植することができない。

しかし、くも膜下出血で倒れ脳死判定を受けた男性ドナーの心臓が、麗に奇跡的に合致すると連絡が入る。

真知らは早速臓器の提供に向けて動き出すが、ドナーの母親が臓器提供に納得していないことが判明。真知は「禁断の方法」に手を出そうとする――。

ドナーとレシピエント、互いの思いが複雑に混じり合ってできた大きな渦は、とある男の登場によって社会問題へと発展し始める。

医師であり、これまでにも医療の現状にメスを入れてきた著者が描く「日本の心臓移植」の現実と未来。

プロフィール

-

久坂部 羊 (くさかべ・よう)

1955年大阪府生まれ。医師、作家。大阪大学医学部卒業。外務省の医務官として9年間海外で勤務した後、高齢者を対象とした在宅訪問診療に従事。2003年『廃用身』で作家デビュー。以後、現代の医療に問題提起する作品を次々に発表。14年『悪医』で第3回日本医療小説大賞を受賞、15年『移植屋さん』で第8回上方落語台本優秀賞を受賞。ドラマ化されベストセラーとなった『破裂』『無痛』『神の手』の他、小説に『テロリストの処方』『芥川症』『怖い患者』『絵馬と脅迫状』など、新書に『日本人の死に時』『人はどう死ぬのか』『人はどう老いるのか』『人はどう悩むのか』など、著書多数。

インタビュー

書評

矛盾に満ちた臓器移植の現実

高梨ゆき子

臓器移植は、目新しい手法ではなくなった今も、医療が抱える難問の一つである。医療において、これほど人により意見の分かれるテーマもそうないだろう。一人の人が、状況次第でがらりとスタンスを変えることもありうる。

医師と作家という二つの顔を持つ著者は、フィクションの力を借りて、一筋縄ではいかない医療の課題に切り込んだ。

心臓移植しか回復の道はない著名なフィギュアスケーターをめぐり、物語は展開する。彼女に伴走するのは、悩み多き若手の臓器移植コーディネーターと、マスコミ嫌いでパワハラ気質のベテラン外科医。想定外に早くドナー候補が現れたものの、その家族も葛藤を抱えていた。そこへ脳死移植に批判的な人物が介入し、事態は複雑化していく――。

記者として医療に関わってきた私は、読み進めるほどに、これまで取材で見聞きしたさまざまな場面や言葉を思い起こした。必ずしも臓器移植に限らず、人の生き死ににまつわる印象的な出来事が一気に呼び覚まされたかのようだ。

作品に既視感があると言いたいのではもちろんない。小説に描かれた世界が、それほどの現実味をもって読み手の私に迫ってきた、ということだと思う。

例えば、こんな記憶がよみがえった。

脳死ドナーから肝臓の提供を受けた少年の母親が、私にこう打ち明けた。

「自分の子なんだから、人様に迷惑をかけるより母親がドナーになるべきなんじゃないかと言われてたんですけど……」

肝臓は心臓と違い、生きたドナーが臓器の一部を提供して移植するという道もある。彼女は親族のプレッシャーを受けながら他の選択をしたことに、どこか後ろめたさを覚えていた。

別の機会に出会った遺族の姿も頭に浮かんだ。息子の臓器提供を承諾した母親である。

彼女は、移植を受けた患者の中で我が子が生き続けていると信じてきた。だが、何年もたって不安を募らせていた。

「もし、その方々が亡くなるようなことがあれば、今度こそ本当に、あの子がこの世からいなくなってしまう――」

故人の遺志をくんで臓器提供を決めたとしても、歯切れよく気持ちの整理がつくとは限らない。人の心は、時を経てなお揺れ動くことがあるのだ。

当事者の体験を聞くたび私は立ち止まり、何が正解なのか考え込んだ。答えは、簡単に見つけることなどできない。

かつて「脳死は人の死か」という問いが社会的な議論を呼んだ。一九九七年に脳死移植が法制化されても、すっきり解決したとは言えないまま、現代は現代でまた別の問題が積み重なっている。

日本は他国に比べ脳死ドナーが極端に少ないが、臓器移植の希望者は多い。中には海外での移植を望む患者がいて、それを善意から後押しする人も大勢いる。かといって、どの国もドナーが充足しているわけではなく、「自国の患者は自国で」というのが国際社会の原則だ。日本の現状はそれを逸脱しており、諸外国から批判される一方で、「生きたい」という切実な願いにつけ込み、危うい方法を使って需要に応じる動きがある――。

矛盾に満ちた現実のなかで、本来どうあるべきなのか、平時なら冷静に意見を述べることもできるだろう。ただ、大切な人が脳死となったとき、あるいは自分や家族が臓器移植しか生きるすべがないというときにはどう思うのか、そこまで掘り下げる人は少ないに違いない。

巻末の謝辞で知ったが、阪大出身の著者は、研修医だった頃、日本臓器移植ネットワークの理事長在任中に急逝した肝移植の専門家、門田守人医師の指導を受けたという。門田医師と言えば、思い出すエピソードがある。

一九九〇年代、脳死移植の法整備が進まない日本で注目されたのは、健康な親族がドナーとなる生体肝移植だった。他大学が実績を競うなか、門田医師は、脳死の患者からの移植こそあるべき道だとの信念を曲げなかったという。

後輩である著者は、少なからず影響を受けたのではないだろうか。著者自身も医師として命に向き合い、経験を重ねながら、著者なりの信念を磨いて執筆に向き合ったものと拝察する。

とはいえ、本書は特定の価値観を押しつけるような内容ではない。

作品中には脳死移植を取り巻くあらゆる立場の人物が登場し、それぞれの思いと苦悩、エゴや弱さまで丁寧に描き出される。医学的な事実も周到に織り込まれている。物語を追いながら、読者は時に身につまされ、きれいごとでは済まない人間の業にほろ苦い感情を抱くのではないか。そうこうするうちに臓器移植の現在地を知り、「自分ならどうする?」と考えを深めることになるだろう。

新着コンテンツ

-

お知らせ2026年01月08日

お知らせ2026年01月08日

お知らせ2026年01月08日村田沙耶香さん『世界99』があの本、読みました?大賞を受賞!

村田沙耶香さんの『世界99』が第2回あの本、読みました?大賞を受賞しました!

-

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日消失

パーシヴァル・エヴェレット 訳/雨海弘美

文学を志向する作家が、別名で低俗に振り切った中編小説を書くのだが……。アカデミー賞脚色賞受賞映画〈アメリカン・フィクション〉原作。

-

インタビュー・対談2026年01月07日

インタビュー・対談2026年01月07日

インタビュー・対談2026年01月07日ピンク地底人3号「「わしのこと以外、書くことなんてないやろ」圧倒的な暴力と不条理の果てに見える世界」

小説デビュー作が野間文芸新人賞を受賞した、今注目の作家であるピンク地底人3号さんの不思議な魅力に迫る。

-

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日カンザキさん

ピンク地底人3号

圧倒的な暴力と不条理の果てに、見えてくる戦慄の光景。注目の劇作家による初小説!第47回野間文芸新人賞受賞作。

-

お知らせ2026年01月06日

お知らせ2026年01月06日

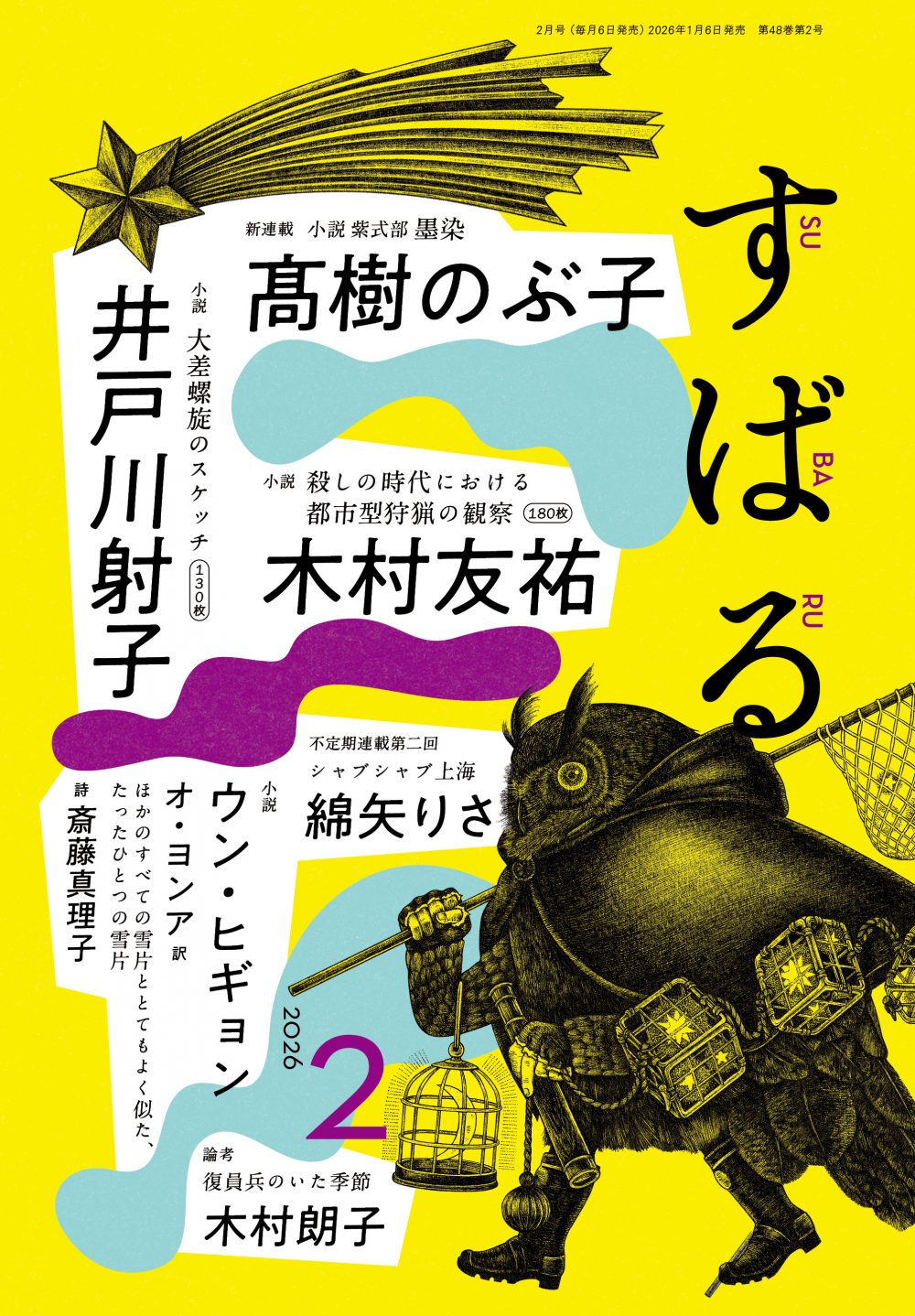

お知らせ2026年01月06日すばる2月号、好評発売中です!

髙樹のぶ子さん待望の新連載は紫式部がテーマ。韓国文学界で活躍を続けるウン・ヒギョンさんの短編も必読です。

-

お知らせ2025年12月26日

お知らせ2025年12月26日

お知らせ2025年12月26日2025年度 集英社出版四賞 贈賞式 選考委員講評と受賞者の言葉

本年も集英社出版四賞の贈賞式が執り行われました。喜びと激賞の言葉の一部を抜粋してお届けします。