内容紹介

獲るぞ、新人賞!

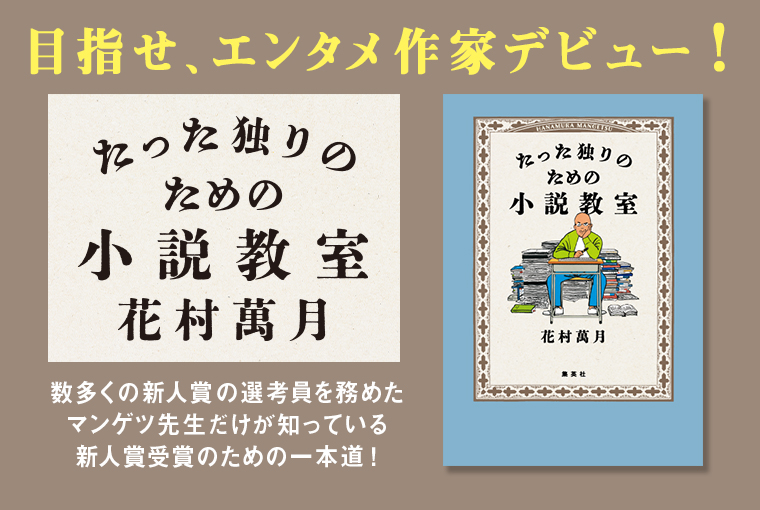

目指せ、エンタメ作家デビュー!

小説推理新人賞、小説現代新人賞、文學界新人賞……数多くの新人賞の選考委員を務めた作家だけが知っている、新人賞受賞のための一本道! 覚悟を決めた貴方だけに向けた全35講。

「能力や才能といったものを特別扱いしていませんか。バカと鋏は使いようという私に向けたかのような失礼な諺がありますが、これは能力と鋏は使いようとしたほうが正しい。『たった独り』の貴方は能力や才能のあるなしを悩む前に、それらの使い方、用い方を考えましょう。だいじょうぶ。その他大勢でない『たった独り』の貴方にはそれらを自在に使う能力が備わっています。ヒントはこの本にしっかり詰め込んでありますから」(「あとがき」より)

主な目次……「日記を書く」「小説にオチはいらない」「セックスを書いてみる」「嘘をつくセンス」「新人賞に応募する」「描写と説明1〜3」「テーマとモチーフ」「辞書を引く」「地図を描く」「段落の作り方」「エンタメ作家の心構え」「承認慾求と名誉」など。

プロフィール

-

花村 萬月 (はなむら・まんげつ)

1955年東京生まれ。1989年『ゴッド・ブレイス物語』で第2回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。98年『皆月』で第19回吉川英治文学新人賞を受賞。同年、「ゲルマニウムの夜」で第119回芥川賞を受賞。2017年『日蝕えつきる』で第30回柴田錬三郎賞を受賞。その他の著書に『ブルース』『笑う山崎』『二進法の犬』「百万遍」シリーズ、「私の庭」シリーズ、『浄夜』『ワルツ』『裂』『弾正星』『信長私記』『太閤私記』『花折』『対になる人』『夜半獣』など多数。

エッセイ

たった独りの貴方に

花村萬月

ぼっちですか。

そうですか。独りぼっちですか。

独りは、いいですね。

たまりませんね。

他には何もいらないくらい、独りがいい。

担当Sのメールに、こんな文章があった。

子供は夏休みもたまに学校に行きますが、駅から徒歩15分くらいかかるので、こう暑いとなかなか命がけのようです。

私のところも夏休みだというのに娘たちが部活だなんだと学校に出向くので、朝の喧噪がおさまると、カーテンの隙間から委細かまわず忍び込んでくる澄んだ夏の朝日に触れられながら二度寝、ということになります。そうか。小娘たちは命がけか。

たまに病院に出向くために外出しますが、なんですか、この温度。正気じゃないね。空があまりに青すぎて黒く感じられるじゃないですか。ショーワの引きこもり老人にとって現実の暑さとは思えない。

ずーっと地球温暖化といった概説をバカにしてきたわけです。これで騒いで、人々の不安をあおって飯を喰おうとしている卑しい輩がいる――と。小説家という私の職業柄、なんとなく透けて見えてしまうのです。

時代小説を書いていると、とりわけ資料にアタマをやられてきます。体感もやられてくるのです。家に閉じこもって現実よりも江戸に遊んでいる時間が長くなると、ずいぶん実際より夏の気温を低く推測する。半地下の仕事場の床に拡げた資料という史実の描きだす絵には雪が膝小僧あたりまで積もり、両国川が青みがかった危うい色に完全に凍結したりしているのだから。

江戸時代の資料に描かれた江戸時代(すばらしい悪文だが、開き直ろう)は、とても冷たいのです。凍えているのです。

さて――。

二〇二〇年を過ぎてもまだ小氷期は終わっていないはずだから、地球温暖化もへったくれもない! という頑迷(もう、なにも調べていないのです)も、市バスに乗るためにゆらゆら東山の麓からくだっていくうちに、簡単に霧散崩壊してしまいます。言い方を換えると、体温超えの暑さに負けるのです。

そして「俺がガキのころは、あがっても三二度くらいで、三三度になったら大騒ぎだったぞ」という昭和の人間の呪いの決まり文句を、誰にも悟られぬよう市バス一番後ろの席で呟きます。

車道と歩道の境に整列させられている炎天下の植物は水分を抜かれつつあり、背骨を曲げられて奇妙な陽光の反射の仕方で身悶えをあらわしている。

私はといえば、最後列に反っくりかえって横目で天下を睥睨しながら、天井からの冷風を首筋に浴びています。態度は大きいけれど愉しくない人の見本ですね。

このエッセイの締め切りは五日ほど前でしたか。仕事でも近ごろはこうして平然と締め切りを守らない、約束を破る。態度は大きいけれど、愉しくない人の見本です。

四日も五日も締め切りを抛りだされたら担当Sだって、たまったものじゃありません。催促のメールを一瞥して、こうして取り留めのない文章を打ち出しはじめました。

冒頭に引用したSの文は、原稿督促メールからです。ふわっと絵が見えたのです。

リビングに座って前屈み、ゲームか、書物か、夢中になっている。駅に向かっている。ずいぶん、うんざりしている。子供たち、荷物多すぎ! ただでさえサイズが合わないシャツですが、蛍光染料の光輝あふれる白が汗と共同して膨張させています。

貴重なる少年の不変なる単調な一日。

Sの『子供は夏休みもたまに学校に行きます』って、じつにいいですね。胸に沁みわたってくる。文章は不可解だ。巧緻を極めようとするとSのこの文章に含まれているもっとも大切な文学性を喪ってしまう。なにを言っているのかといえばSの今回のメールからはずっと背が見えていたのです。

おいおい花村の野郎、自己保身に疾って担当編集者をヨイショしはじめたぜ――といった嘲笑が聞こえそうだな。

仕事からもどったら、足裏が痛くて溜息ばかりでた。上司は細部にこだわるのが信条だけれど、大局という言葉が読めない。どうにか一番遅いバスに乗ってもどったけれど、もう動けないし動きたくない。

楽じゃありませんよね。愉しくない。

じゃあ、内緒でそろそろ私の側へどうぞ。虚構の側に立つ人間の居場所へ。他の誰でもない、たった独りの貴方のための場所へ。

「青春と読書」2023年10月号転載

新着コンテンツ

-

新刊案内2024年07月26日

新刊案内2024年07月26日

新刊案内2024年07月26日地面師たち ファイナル・ベッツ

新庄耕

不動産詐欺の組織犯罪の闇に迫る、新時代のクライムノベル『地面師たち』の待望の続編!!

-

インタビュー・対談2024年07月26日

インタビュー・対談2024年07月26日

インタビュー・対談2024年07月26日新庄耕「釧路がシンガポールになる、というあり得なさで「いける!」と」

今夏Netflixでドラマシリーズ化された前作と、その待望の続編である本作への思いを著者に伺いました。

-

インタビュー・対談2024年07月19日

インタビュー・対談2024年07月19日

インタビュー・対談2024年07月19日青波杏「「語れない」をテーマに描く、女性同士の繫がりと植民地の歴史」

現代の台湾に生きる女性二人が、古い日記に隠された真実を探る物語。謎と日常、過去の歴史と現在が交わる中で見えてくるものとは。

-

インタビュー・対談2024年07月19日

インタビュー・対談2024年07月19日

インタビュー・対談2024年07月19日ファン・ボルム「休めない社会だからこそ、休む人たちの物語を描きたいと思った」

本屋大賞翻訳小説部門第1位に輝き、ロングセラーを続けている本作への思いを、著者のファン・ボルムさんに伺いました。

-

お知らせ2024年07月17日

お知らせ2024年07月17日

お知らせ2024年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!

奥田英朗さん「家」シリーズの待望の新作読切を始めとした大特集のテーマは”家族”。新川帆立さん、遠田潤子さんの対談も必読です!

-

連載2024年07月12日

連載2024年07月12日

連載2024年07月12日【ネガティブ読書案内】

第32回 浅倉秋成さん

「ポジティブ思考が羨ましくて仕方がない時」