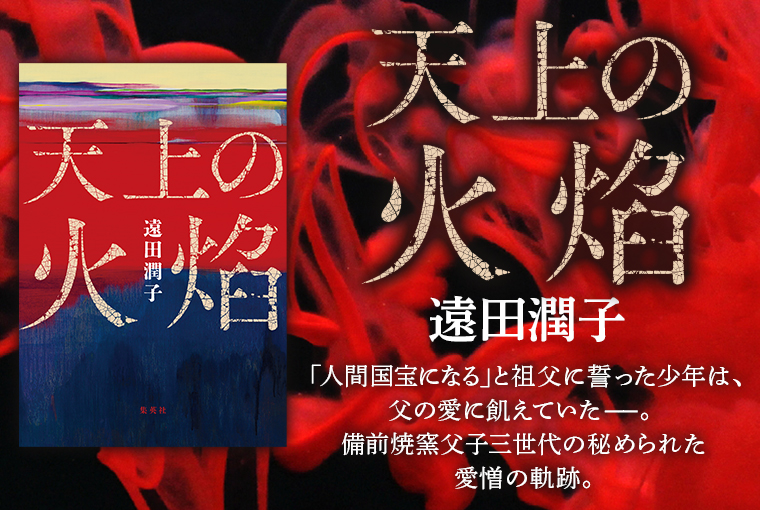

内容紹介

大らかな性格で孫に優しい偉大な人間国宝の祖父。氷のように冷たく息子に無関心な轆轤の名手の父。物心つく前に母親を亡くした少年・城は、陽と陰のような二者の間で育ち、悩み、苦しんでいた。父に認められたいがゆえに歪んでいく心。それは宿痾のように精神を蝕んでいき……。備前市伊部を舞台に、備前焼窯元父子三世代の心の闇に斬り込み、愛と憎しみの狭間でもがく人間たちを描いた家族史。

プロフィール

-

遠田 潤子 (とおだ・じゅんこ)

1966年大阪府生まれ。関西大学文学部独逸文学科卒業。2009年「月桃夜」で第21回日本ファンタジーノベル大賞を受賞しデビュー。2012年『アンチェルの蝶』が第15回大藪春彦賞候補に。2019年『ドライブインまほろば』が第22回大藪春彦賞候補、2020年『銀花の蔵』が第163回直木賞候補となった。他の著書に『雪の鉄樹』『オブリヴィオン』『冬雷』『蓮の数式』『廃墟の白墨』『雨の中の涙のように』などがある。

インタビュー

書評

情念の炎

松井ゆかり

職場や学校でつらいことがあっても、家に帰れば無条件でほっとできる。そんな家庭があるからこそ外でがんばれる、という人は多いに違いない。しかし、本書の主人公・城が育った深田家はそうではなかった。

城の家は備前焼の窯元で、陶芸家の祖父・路傍は人間国宝。父の天河も同じく陶芸家で、正確無比な作陶に定評がある。しかし、それぞれの親子関係は歪としかいえないものだった。城は路傍や祖母の良子にはかわいがられたが、天河からは優しい言葉ひとつかけられたことがない。その天河もまた、路傍や良子と距離を置いている。母・七瀬は城が赤ん坊の頃に亡くなっていた。なぜ自分が父に疎まれるのかわからず、城は苦悩を抱えて生きてきた。

著者の他の作品にもたびたび登場してきた、理解し合えない親子、才能という目に見えないものに翻弄される芸術家、親や祖父母の代から隠されてきた秘密などが描かれる。路傍に憧れた子ども時代、城は自分も「人間国宝になる」と願いを口にした。しかし、その無邪気な思いが次第に自らを苦しめるようになる。支えてくれたのは幼なじみの香月。心の底から安らぐことのできない家庭環境で育ったふたりは愛し合うようになるが……。

陶芸というものにとらわれながら生きる男たちを見つめ続ける女たちの姿も印象に残った。出番はそこまで多くないけれども、良子や城の友だち・中川の婚約者である樹奈などの存在によって、物語はより厚みを増したと思う。

焼き上がるまでどのような仕上がりになるかわからない器。まるで、どうにもならない登場人物たちの心の内を表しているかのようだった。最後に城と天河がたどり着いた場所をぜひ見届けてほしい。こんなにも切ない「Bダッシュ」(何を指す言葉であるかご存じの方もそうでない方も、読んで確かめていただければ)に触れられるのは、『天上の火焰』だけではないか。燃えさかる炎のイメージが、彼らの内に渦巻く情念と重なり、いつまでも読む者の心に残る。

「青春と読書」2025年10月号転載

新着コンテンツ

-

お知らせ2026年03月06日

お知らせ2026年03月06日

お知らせ2026年03月06日すばる4月号、好評発売中です!

特集のテーマは「道をゆく」。椎名誠さん×高田晃太郎さんの対談、駒田隼也さんの紀行ほか、小説、エッセイなど一挙16本立てです。

-

インタビュー・対談2026年03月06日

インタビュー・対談2026年03月06日

インタビュー・対談2026年03月06日椎名 誠×高田晃太郎「自由に人は生きられる」

最新刊は逃避行がテーマの椎名誠さん。ロバを相棒に旅をしている高田晃太郎さんをお相手に、おふたりのこれまでの旅を振り返っていただきました。

-

新刊案内2026年03月05日

新刊案内2026年03月05日

新刊案内2026年03月05日たったひとつの雪のかけら

ウン・ヒギョン 訳/オ・ヨンア

韓国を代表する作家のひとりウン・ヒギョンが、生きる孤独と哀しみ、そして人と人の一瞬の邂逅を描く、6篇の珠玉の短編集。

-

新刊案内2026年03月05日

新刊案内2026年03月05日

新刊案内2026年03月05日劇場という名の星座

小川洋子

劇場を愛し、劇場を作り上げてきた人々の密やかな祈りがきらめく豊饒な短編集。

-

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日江國香織「ただのノスタルジーではない、今を生きるはみ出し者たちの物語」

かつて、元公民館の建物「ピンクの家」で共同生活をしていた家族を描いた今作。実際に存在した建物と、“ムーミン谷”とは?

-

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日平石さなぎ「“美しい負けざま”を描きたい」

小説すばる新人賞受賞作が抄録掲載から話題となっている著者の平石さなぎさんに、作品に込めた思いとここに至る道のりを聞きました