内容紹介

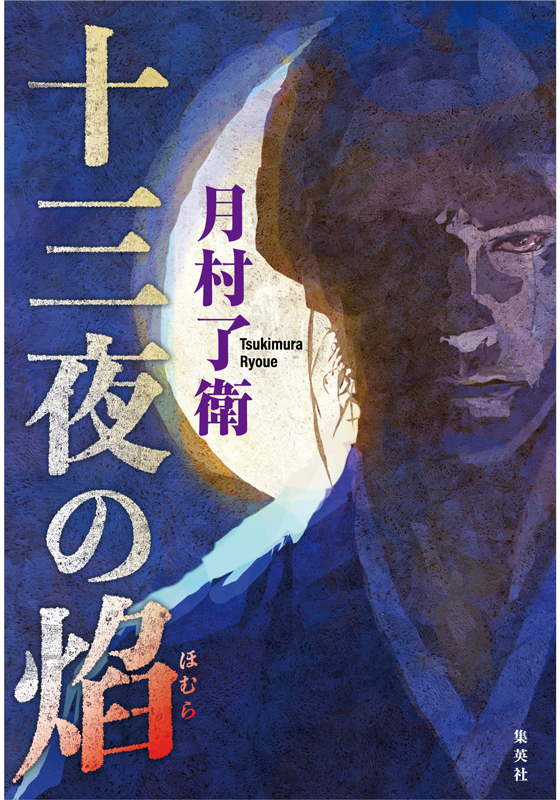

天明四年五月の十三夜。番方・幣原喬十郎は、湯島の路上で男女の惨殺体を発見する。傍らには匕首を手に涙を流す若い男が一人。喬十郎は咄嗟に問い質すが、隙をつかれて取り逃がす。やがて、逃げた男は大盗「大呪の代之助」一味の千吉だと判明。殺害された男の周辺を洗う中、再び遭遇するも、千吉は殺害を否定し、再び姿を眩ませる。十年後、喬十郎は、銭相場トラブルで一家を殺害された塩問屋の事件を追う過程で、両替商となった千吉(利兵衛)に出合う。火付盗賊改長官・長谷川平蔵に助言を仰ぐも、突然の裏切りに遭い、左遷されてしまう。己の面目にかけて悪事に立ち向かう喬十郎と、闇社会を巧に立ち回る千吉。幕政に翻弄された二人の因縁を描く、熱き時代小説。

プロフィール

-

月村 了衛 (つきむら・りょうえ)

1963年、大阪府生まれ。早稲田大学第一文学部文芸学科卒業。2010年『機龍警察』でデビュー。12年『機龍警察 自爆条項』で第33回日本SF大賞、13年『機龍警察 暗黒市場』で第34回吉川英治文学新人賞、15年『コルトМ1851残月』で第17回大藪春彦賞、同年『土漠の花』で第68回日本推理作家協会賞〈長編及び連作短編集部門〉、19年『欺す衆生』で第10回山田風太郎賞を受賞。他の著書に『白日』『非弁護人』『機龍警察 白骨街道』『ビタートラップ』『脱北航路』などがある。

インタビュー

書評

背後に蠢く巨悪の存在

末國善己

月村了衛は、派手なアクションが魅力の伝奇時代小説を書き継いでいる。『コルトM1847羽衣』以来四年ぶりの新作時代小説は、活劇ではなく、御先手弓組の幣原喬十郎と盗賊の千吉が二十年以上にわたって繰り広げる頭脳戦を軸にしており、著者の新境地となっている。

十三夜の夜。帰宅途中の喬十郎は、男女の死体の前で匕首を握り泣いている男を問いただすが逃げられた。喬十郎は、被害者の國田屋が盗賊と繫がっていた可能性があり、泣いていた男が大盗・大呪の代之助配下の千吉であることを突き止める。國田屋殺しには、田沼意次の息子・意知が、佐野政言に斬られた事件が関係しているとの疑惑も出るが、上からの圧力もあり喬十郎は追及を断念した。

十年後。家督を継ぎ荒稼ぎ(強盗)を追う喬十郎は、塩問屋・塩甚一家が皆殺しにされた事件を調べていた。塩甚は周囲に銭相場(金・銀と銭の交換比率が変わることを使った投資)を勧めていて、そのトラブルで殺された可能性が浮上。銭相場も扱う両替商の銀字屋を訪ねた喬十郎は、主人の利兵衛が千吉に似ていると気付く。利兵衛が千吉である証拠を探す喬十郎と、周到に喬十郎を陥れる謀略をめぐらせる両替商仲間の攻防は、静かながら圧倒的なサスペンスがある。

このように物語は、剣が強く頭も切れる喬十郎対商才があり名士とも裏社会とも繫がる利兵衛の構図で進んでいく。

だが、利兵衛が庶民の生活が苦しくなるのを承知で、御用金を課し貨幣改鋳も進める幕府に不信を持ち、喬十郎が人の命を使い捨てにする政治の裏側を目の当たりにする中盤以降になると、真に戦うべき巨悪の存在が浮かび上がってくる。

政治と経済の闇が生んだ巨悪は現代社会にもあるので、困難な戦いに挑む喬十郎の活躍が痛快に思える。そして巨悪と妥協しない喬十郎の姿は、弱肉強食の拝金主義が広がる現代をどのように生きるべきかも問い掛けているのである。

すえくに・よしみ●文芸評論家

「青春と読書」2022年11月号転載

新着コンテンツ

-

新刊案内2024年07月26日

新刊案内2024年07月26日

新刊案内2024年07月26日地面師たち ファイナル・ベッツ

新庄耕

不動産詐欺の組織犯罪の闇に迫る、新時代のクライムノベル『地面師たち』の待望の続編!!

-

インタビュー・対談2024年07月26日

インタビュー・対談2024年07月26日

インタビュー・対談2024年07月26日新庄耕「釧路がシンガポールになる、というあり得なさで「いける!」と」

今夏Netflixでドラマシリーズ化された前作と、その待望の続編である本作への思いを著者に伺いました。

-

インタビュー・対談2024年07月19日

インタビュー・対談2024年07月19日

インタビュー・対談2024年07月19日青波杏「「語れない」をテーマに描く、女性同士の繫がりと植民地の歴史」

現代の台湾に生きる女性二人が、古い日記に隠された真実を探る物語。謎と日常、過去の歴史と現在が交わる中で見えてくるものとは。

-

インタビュー・対談2024年07月19日

インタビュー・対談2024年07月19日

インタビュー・対談2024年07月19日ファン・ボルム「休めない社会だからこそ、休む人たちの物語を描きたいと思った」

本屋大賞翻訳小説部門第1位に輝き、ロングセラーを続けている本作への思いを、著者のファン・ボルムさんに伺いました。

-

お知らせ2024年07月17日

お知らせ2024年07月17日

お知らせ2024年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!

奥田英朗さん「家」シリーズの待望の新作読切を始めとした大特集のテーマは”家族”。新川帆立さん、遠田潤子さんの対談も必読です!

-

連載2024年07月12日

連載2024年07月12日

連載2024年07月12日【ネガティブ読書案内】

第32回 浅倉秋成さん

「ポジティブ思考が羨ましくて仕方がない時」