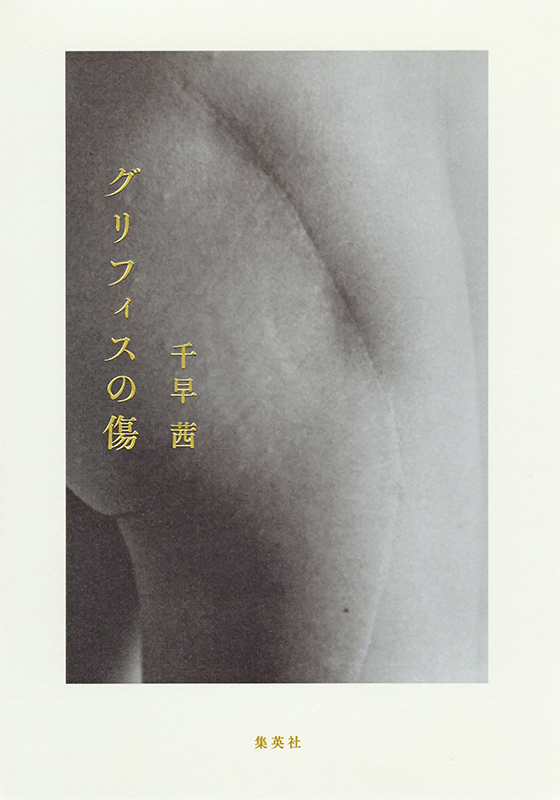

『グリフィスの傷』刊行記念対談 千早茜×石内都「傷痕の奥に見えるもの」

不注意、事故、性暴力、整形など、さまざまな傷をめぐる十の物語を集めた短編小説集『グリフィスの傷』。作者の千早茜さんが着想源にしたのは、世界的写真家の石内都さんの『Scars』や『INNOCENCE』という傷痕をテーマにした作品群です。日頃から交流を重ねているお二人ですが、今作品の背景や傷痕に対するお互いの考察、書くことや撮ること、そして千早さんが尊敬する石内さんに、この機会に聞いておきたかった読書体験や人生のことなど、じっくりと語り合っていただきました。

構成/綿貫あかね 撮影/神ノ川智早

最後は自分の傷を撮ってシリーズを終わらせる

千早 石内さんの個展に初めて行ったのは、2016年にSHISEIDO GALLERYで行われた『石内都展 Frida is』というフリーダ・カーロの遺品を撮影した作品展のときでした。それから、2019年に東京都庭園美術館の岡上淑子展でお見かけして、つい声をかけてしまいました。

石内 あのとき、若くておしゃれな人だなと思いました。私の持っている小説家のイメージとは全然違っていて、あ、いいかもしれないって(笑)。

千早 ありがとうございます(笑)。石内さんの作品は、それまで企画展で何点か展示されているのを見ていたのですが、あの写真展では石内都の写真に丸ごと包まれる空間を初体験しました。フリーダ・カーロはもともと好きなアーティスト。彼女の人生は本当に痛みにまみれていて、自分の中では痛みの人という認識でした。ところが、そこにあった写真は色がものすごく鮮やかで、人生の喜びに満ちていた。ああ、こういうフリーダもいたのかと、さらに好きにさせてくれた素晴らしい体験だったんです。それから『Scars』(蒼穹舎)や『INNOCENCE』(赤々舎)など傷痕を撮った作品集を知りました。石内さんの写真を見て、傷や痛みを自分でも書いてみたいとトライしたのが今回の短編集『グリフィスの傷』です。

石内 傷や痛みをテーマに書くのは大変だと思うんですよ。決して明るいものではないし、幸せでもない。でも、なるほど、こういうふうに物語るんだと面白く読みました。

私がなぜ傷を撮り始めたかという理由の一つは、自分にも傷痕があったこと。その傷は冬になると疼くんです。何か体の中に違和感があるというか、傷痕が自分の存在を主張するの。

千早 大きい傷痕なんですか?

石内 大きいです。それが気になっていて、この傷痕をちゃんと写真に撮るとどう写るんだろうと思うようになった。そして、やっぱり自分が持っているからか、ほかの人の傷痕も撮りたいという気持ちがすごくあったのね。ただ、傷痕を持っている人を探すのがとても大変。

千早 どうやって探したんですか?

石内 たとえば、何か集まりがあると、終わってから「傷痕はありますか?」って聞いて。でもね、興味深いことに、東京の京橋の国立近代美術館フィルムセンター(現・国立映画アーカイブ)での個展で傷痕の写真を初めて発表したときに、意外と傷を持っている人が「撮ってほしい」とたくさん訪ねて来られたんです。それで、傷に対する考え方が少し変わりました。傷痕って一般的には隠すものだと思われていますが、実際に持っている人は、変な言い方になりますが撮られることに割と前向きなんだなと。私の写真はすごく大きくて、縦一メートル五十センチに引き伸ばされた傷痕の写真を見ると、その人たちの体にある傷痕とは全然違うんです。別の世界に行くような感じで、実際の傷痕と写真のものは違って見える。

私自身はまだ自分の傷を撮っていません。隠すことでもさらけ出すことでもありませんが、でも傷痕というのは生きている証拠なんです。死ぬと一緒になくなってしまうわけだから。それで、傷痕はすごく愛おしいなと思って撮り始めました。もうすぐ撮り終わります。

千早 終わりがあるんですね。では、自分の傷痕を撮られるんですか?

石内 始めたら終わりはくるし、だらだら撮っていても仕方がないなと思ってね。実は新たに大きな傷ができてしまって。元からあるのは、小学校二年生のときに腹膜炎で盲腸が破裂して、死にそうになったときの傷痕で、結構大きいんです。それが、昨年子宮がんになって、その横のお腹の真ん中辺に二十センチくらいの傷ができた。このテーマは自分の傷痕を撮って終わりにしようと思っていたのに、まさかその横にこんな大きな傷ができると思っていなかったので、結構ダメージを受けました。

千早 でも自分の体は逃げないので、終わらせるのはもっと先でもいいわけじゃないですか。

石内 いえ、もう長い間撮り続けてきましたから。このテーマは『Scars』から始まって女性の傷痕を撮った『INNOCEN

CE』に変化しましたが、傷痕というのは男のほうが多いのではと考えて、男性の傷痕から撮り始めたんです。ところが、男性のそれに比べて女性の傷はマイナスのイメージが非常に強い。性暴力を受けた人に対してキズモノというひどい言葉もある。私はそういう言葉に敏感なんです。

千早 女性の傷は確かにそうですね。今回の十編すべてに主人公の名前をつけていないのは、誰であってもいいというふうに読んでもらいたいという意図があります。長編では難しいのですが、短編ならできるかなと思ったので。ただ、いろいろな主人公で書こうとしたけれど、結局は十人のうち男性は二人だけで、ほとんどが女性になってしまいました。女性の傷のほうが物語が深いんですよね。

傷に対する捉え方のジェンダー的変化が進行中

石内 十編のうち、「この世のすべての」がいちばん印象的でした。この主人公はきっとレイプされた女の子で、かなり大きな傷を負っている。ラストでははっとしました。

千早 これは以前から書きたかったことで、このラストは短編でないとできませんでした。

石内 同じ傷を持っていても、男と女では違うんだというところに心が動きました。男性は傷があろうがなかろうが、彼女にとってはすべて嫌悪する存在。男と女は住む世界が違っていて、その違いを認めるしかない。同じ部分を探しては駄目だなと思いました。

千早 理解不能なところは確かにありますよね。最近の若い男性はいろいろな面で敏感になってきて、二番目の短編「結露」にも書いたように、優しくなりすぎて人との関係で正解を出そうとしてしまうなど、失敗してはいけないという気持ちが強い。でもそれは女性のことをわかっているのではなく、これを言ってしまったら社会不適合者のレッテルを貼られるとか、わかっていない男と思われるのが嫌で大人しくしている部分もある気がして、本質的には相手を理解できていないのではと思うんです。

石内 男性は物心つく前から、男たるものこうあらねば、という価値観を親や周囲から刷り込まれている。だからかわいそうといえばかわいそうですよね。そういう意味では同情します。

千早 男性でも、男なら風俗に行くのは普通だろ、という考え方やそれを押し付けられることに耐えられない人もいます。セックスは好きな相手としかしたくないのに、男性社会でそういうことを声に出して言えない人は結構いて、私の本を読んでお手紙をくださったりします。繊細な男性が埋もれやすい社会だなと感じます。

最後に収録している「まぶたの光」という小説でも、男の子が顔の火傷の痕をメイクで隠していて、メイクアップセラピストの診察を受けに行く場面があります。女性なら傷を気にしてメイクで隠すのは自然なこととされて、男性だとメイクをするのはどうなんだと思われる。べつに傷を気にせず隠さない女性もいるだろうし、隠したくてメイクする男性だっていると思うんです。傷をテーマにして書くことになり、これ幸いと編集者たちに「傷はありますか?」「どうやってその傷を負ったのですか?」と聞きました。当然みんな理由はそれぞれ違うのですが、傷自体は意外と気にしていないんですよね。先日も額に傷のある若い女性ライターがいましたが、髪を上げておでこを堂々と出していたし、メイクで傷痕も隠していませんでした。

石内 昔だと女性に傷があると負のイメージがあったけれど、今は違ってきているんでしょう。男性でも、男はこうでなければという、作り上げられた一つの強固なイメージから外れる人が増えてきています。最近は自分の男性性を疑う男性も現れてきました。そういう人が、女性をはじめ他者と本当の意味での関係性を結べる気がします。

欠落した部位の感覚が残り続けるのは体の記憶なのか

石内 この中に、指が切断される小説があったでしょう。

千早 「指の記憶」ですね。

石内 あれを読んで、水木しげるさんの腕のことを思い出しました。以前、水木さんの映画を作る計画があって、パートナーがニューギニアに一緒に行ったんです。

千早 すごいですね。いいなぁ。水木しげるさん、大好き。

石内 水木さんは太平洋戦争のときに南方に出征して、左腕を失っているんですね。でも、腕はもうないのにある感覚がする、と言っていたそうです。そういうものらしい。体の記憶なのか形の感覚なのかわかりませんが。

千早 そう聞くと各パーツに記憶がある気がしてきます。美容形成の先生から聞いた話ですが、眉を整形する場合、頭皮の毛根を移植するんです。すると、本来の眉毛は毛先が細くなっていて一定以上伸びないようになっているのに、髪の毛を移植すると髪のように長く伸びてしまうらしい。その話を聞いて、移植された場所でも細胞は本来の役目を果たそうとするということは、私たちの意思とは関係のない細胞の記憶があるんじゃないか、と思って「指の記憶」を書きました。

石内 それはあると思いますね。

千早 他は医学書を読んで、そこからイメージを膨らませたんですが、「指の記憶」は自分の想像で書いた作品です。

傷はその人の時間の過ごし方が形になっているもの

石内 「あおたん」も興味深く読みました。

千早 「あおたん」は全身に刺青を入れたおっちゃんと、幼いときから男好きのする顔だと周囲から非難の目で見られて育つ女の子の物語です。

石内 昔、この小説に出てくるような刺青の写真を撮ったことがあって……そうそう、これ。今年の八月から群馬の大川美術館で展示します。今日見せようと思って、編集の方にメールで送ってもらいました。

千早 (タブレット上で石内さんの撮った刺青の写真を見て)本当に「あおたん」の刺青みたいです。すごい偶然。鳥肌が立ちました。こんなに符合することがあるなんて。

石内 もしかしたら、あのおっちゃんの刺青かもしれないですよ。そう思うと面白い。

千早 確かに。私は刺青が好きで、東京大学が収集した刺青の人皮の写真や昔の雑誌特集を持っていてそこからイメージして書きました。

石内 集めているのは東大だけじゃなくて、私は東京歯科大学が収集しているのを撮ったのよ。(写真を見せながら)これは刺青をした人の皮膚を剝いでから、中に詰め物をして人の形に整えたものを撮影したの。

千早 わっ、すごい。私が見たことのある標本は平たいものばかりでした。

石内 もちろんそういうのもあって、これは特別に詰め物をした人形。

千早 歯科大学なのに刺青の収集……。不思議です。

石内 どうしてかはわかりませんね。趣味で集めていた先生がいたのかな。大学の建物を壊すから撮ってほしいといわれた、記録の写真です。

千早 刺青をしていた人の記録は残っていたんですか?

石内 どうなんでしょう。でもそれには全然興味がないんです。ただ刺青がたくさんあって、それを撮影したというだけ。だから「あおたん」を読んでびっくりして。

千早 「あおたん」も、さっき出てきた「まぶたの光」も内容が整形に関係しています。最初は整形の話を書こうとして、取材で美容形成の先生にお目にかかったんです。その先生はとても面白くて、興味深いお話をたくさん聞かせていただいたんですが、私自身がどうしても美容形成自体を肯定的に捉えられなくて。もちろん必要としている人を否定しているわけではありません。ただ、ダウンタイムの写真などを見るとどうしてもつらくなってしまって。じゃあ自分がポジティブな気持ちで書けるものは何だろうと考えて、刺青だと思いついたんです。

石内さんは傷痕を美しいと思って撮っているんですか?

石内 もちろん!

千早 いい返事(笑)。

石内 傷痕はとてもきれいなもの。傷痕って一見表面だけのものに見えて、言ってみればその人の時間の過ごし方が形になっているとも捉えられる。傷を受けるのは非常にマイナスイメージがありますが、傷痕として体に残っているのは命の形みたいに思えるのね。だから、美しいという表現は変かもしれないけれど、魅力的。

千早 私も傷痕がすごく好き。生きた証だと思います。「からたちの」に出てくる戦争の傷を題材にする孤高の画家のように、石内さんの作品の中には戦争のときに負った傷痕を撮ったものもあります。でも、そういう不条理な暴力で傷を受けた人の前では、傷が好きだなんて言えません。それで小説にしようと思ったのもあります。

石内 さっき整形の話が出ましたが、「あおたん」の主人公の女の子は器量良しなのにそれが嫌で、美容形成手術でそれを崩す。でもそれが彼女の望んだ自分の顔。そこがすごく面白い。何を美しく、何を醜いと感じるか、根本的な部分が各々違う。要するに美醜とは何か、の問題なんでしょうね。

千早 美容形成の先生によると一重まぶたが嫌で二重にする人がほとんどだけれど、たまに二重を一重にしたい人がいるらしいんです。それで担当編集者と、一般的な美を崩す方向の変化があってもいいんじゃないかと話しました。美醜がいろいろあってもいいのでは、と考えて。

石内 そうそう。美醜は裏返しだから、どちらも一緒のところがあるだろうし、違うところがある。

千早 そうは言っても一定化してくるというか、自分では意識してなくても、周りに言われたら嬉しくなったり気になってきたりするから、つい一般的にかわいく見えるほうに流れようとする気持ちもわかることはわかるんですよね。

石内 でも、傷をテーマに十編も書いたのはすごいですね。

千早 まだまだ書きたい傷の話があるんです。医学書を読んで、いろいろな症例写真を見ながら想像して書いているんですけれど、当たり前ですがその症例写真の傷は、石内さんの撮られている傷の写真とは全然違うんですよね。どの傷も同じではないし、その傷にまつわる物語も全部違っています。傷の数だけ物語があるし、無限に書ける気がしました。

よくわからないキズモノという言葉と処女信仰

石内 表題作の「グリフィスの傷」は見えない傷を書いた作品でしょう。

千早 ええ。あれは加害者の話で、加害をした側のことも書きたいと思って。一連の短編を書いているときに、見える傷痕を書くことは、見えない傷を書くことにつながると思いました。傷を撮った石内さんの作品でも、傷痕を提示して、そこに重なる物語を見る側に想像させるんですが、それは結局見えないものを感じさせることになります。

石内 行間みたいなものをね。

千早 そう。それで、いちばん変だなと思ったのは、さっき石内さんがおっしゃったように、女性が性被害を受けたときにキズモノになったといわれる。目に見える部分にはどこにも傷はついていないのに、これにはすごく違和感があって、どうして女性だけがそういわれるのか、そしてなぜ傷と性的な被害とが結びつけられるのかがわからない。それで調べていたら、医療に処女膜再生術というのがあるんだと知りました。

石内 昔、私も知ったときはびっくりした。

千早 レイプされた場合、体だけでもリセットできる。そのための再生術で、だからキズモノは女性にしか使われない言葉なんだと、「結露」にそのことを書きました。

さっきここに来るときに今流行っている漫画を読んでいたら、高校生カップルに子供ができてしまい中絶手術をするのに同意書が必要になり、両方の親にバレてしまう。すると男性側の親が「娘さんをキズモノにして申し訳ありませんでした」って、女性側の親に謝っていました。その謝罪は妊娠した女の子をはじめ、いろいろな方面に失礼だなと思って。割と最近の作品で、令和になってもまだこういうふうに謝る親が描かれるものなのかと、不思議に感じました。

石内 処女信仰というのはずっとあるんでしょうね。いったい何なんだ(笑)。

千早 男性が触れたら、女性は穢れたりキズモノになったりするのかという疑問。男性がそんなに汚く暴力的なものなんだったら、隔離しないとおかしいじゃないですか。

石内 処女信仰がどこからきたのかよくわからないけれど、初めてそこを通るというのは何か神聖な感じを受けるから、神話に近いものがあるのかもしれない。

千早 それも男性社会が都合よく作ったもののような気がするんですよね。

石内 神話自体がすごくグロテスクなものだからね。でも、体が再生して、それでうまくいくなら手術すればいいと思う気持ちもありますね。体ってそんなに自然じゃなくてもいいんじゃない、という思いもあるから。

千早 手を加えてもいい。

石内 そう。ロボットまではいかないにしても、どんどん人工的になるのも人間っぽいな、という感じがする。たとえば歯とか。私は昨年、インプラントにしたんです。もちろん自分の歯が揃っているに越したことはないけれど、インプラントにしたらすごく楽になった。

千早 その手術がちょうど私の直木賞授賞式の日でした。来ていただきたかったのですが、「その日はインプラントの手術で行けないのよ」と連絡をいただいて。

石内 ワンデーインプラントというのがあって、一気に九本抜いたんです。

千早 でも、私が授賞式会場の壇上で選考委員の方と並んでいたら、石内さんがすすすーっと入って来られて、私に手紙をさっと渡して、そのまま帰ってしまわれて。あれはびっくりしました。

石内 病院がたまたま近くて、ちょうど抜けられるタイミングだったのよ。

摘出した部位や体の内部を見たいという欲望

千早 昨年はインプラント、がんの手術の上に、頭の手術もされましたし、たいへんでしたね。

石内 頭は硬膜下血腫でね。がんの手術をする一ヶ月前に頭を打ってしまって。

千早 石内さんとはずっと文通をしているんですが、あるときいただいたお手紙の字がいつもと違って何かおかしかった。

石内 退院して、元気よって電話でも話していたのに、右足が滑って歩けないし、右手が変な字しか書けなかった。

千早 手紙の最後に「なぜか文字がきたなくてびっくり」って書いてあって、その字もやはり変でぞくっときて。良からぬものを感じました。手術後に元に戻りましたね。

石内 頭を打ってすぐに病院に行きました。そのときは医者に一ヶ月か二ヶ月後に症状が出てきますっていわれましたが、がんの手術後にそれが出てきて、結局二ヶ月連続で入院と手術よ。それまであまり病気をしたことがなかったんだけど、初めて大病を患った。

千早 心配しましたが、今年の年明けにうちに来てくださったときは、すごく元気そうで、病人感が全然なかった(笑)。

石内 びっくりしたのは硬膜下血腫の手術は部分麻酔だったことです。ドリルで頭蓋骨に穴を開けている音が聞こえるのよ。

千早 意識のある中で手術をしたと伺って、驚いて。

石内 痛みは全然ないんだけど、穴を開けているなというのは音でわかる。あとそこから何か管のようなものを入れたのか、血液を抜いている音まで聞こえるんですよ。ぐじゅぐじゅ、がーがーって。それで三十分で終わった。

千早 速い!

石内 音まで聞こえるとは最初に聞いていなかったから、終わってから頭に来て(笑)。でもその手術については意識があったからこそちゃんと覚えていられて、それは良かった。

がんの手術のときは全身麻酔で約三時間半、意識が失われていた。自分がどこかに行ってしまってどこにもいなかったんです。人生の中で三時間半が空白になってしまった。それが悔しくて、悔しくて、そのときも頭に来た(笑)。

摘出した自分の子宮を見たかったのに、麻酔がさめずに見られなかったのも悔しいでしょ。だから、立ち会ってくれた友達に写真を撮ってもらったんです。すると後日、同じくがんの手術をした別の友達と話していたら、医者の許可を得て自分の手術過程を全部ビデオに収めてあるというわけ。私も許可を取って撮影すればよかったと後悔した。せっかくお腹を切るんだから、自分の中身も、そして子宮も見たかったと執刀医に言ったら、「それは少数派ですね」って。

千早 私も見たいほうですが、我々は少数派です(笑)。以前、医療事務の仕事をしていたとき、オペ室で摘出した細胞とかをケースに入れて、病理室に持っていっていて楽しかったです。おそらく多くの人は内臓や体の内部を見たくないでしょうけれど、私の周囲の人は手術したら摘出した部位を写真に撮る人が結構いて、特に小説家は「私の筋腫、見る?」とか言って送ってくれます(笑)。内臓の傷や痛みは外から見えないし、自分でも内臓の感覚というのはよくわからないので、もし自分の臓器を摘出するような機会があったら絶対に見たいと思う。

石内 私の子宮の写真も今度見せてあげる。赤いハート型ですごくきれいなの。それで残った傷痕も割と大きくて、二十センチくらいかな。そのうち自分で撮るつもりだけど、どうやって撮るか、これから考えなくちゃ(笑)。

傷を通して見えない何かやその奥にあるものを撮る

千早 話が少し戻りますが、最初に男性の傷痕を撮っていて、そこから女性の傷に移っていったのは、どういう経緯だったんでしょうか。

石内 男性の傷はポジティブなものだから隠さなくてもいい。けれど、女性の傷はネガティブだし隠さないといけないものとされるからこそ撮りたい、というのが気持ちの中にあったと思います。いちばん初めに撮影した男性は、その傷について自分の生きてきた歴史とともに、事細かに説明してくれました。赤ちゃんのときの傷だから最初は小さかったけれど、自分もそれとともに成長した、と。体が大きくなるにつれて、細胞が増えて傷もどんどん大きくなると聞いて、なるほどと思いました。べつにこちらからは何もたずねないのですが、自ら傷について説明してくれて。男性はまるで自慢をするかのように語ります。

千早 飲み会の席で「昔やんちゃしていて、こんな傷を負った」「小さい頃に木に登ったら落ちちゃって」って活発であった証のように喋りますものね。

石内 戦争体験もそうですよ。男性が受けた傷はある種の勲章だとされて、恩給みたいに捉えられる。自慢できる一つの価値というようなもの。体に対する価値観が女性とは正反対なんですよね。

傷を撮るときは、事前にどういう傷がありますかとは聞きません。とりあえずうちに来てくださいと言って、来てもらってカメラの前で初めて見るんです。(『INNOCENCE』を見ながら)それで当時、傷痕の女神と後で私が名づけた人を撮影したのですが、羽衣みたいな形をしたすごい火傷の痕でした。赤ちゃんのときにお母さんがストーブの上にのせていたやかんの熱湯がかかってできた火傷の傷で、何回も移植手術をしたそうです。火傷の場合は自分の皮膚を取ってきて移植するんですが、その元の部位も傷痕になる。火傷は本当にたいへん。今考えてみると、よく撮らせてくれたなと思います。

千早 『INNOCENCE』はハードですよね。

石内 同じ写真でも、歳を重ねると見え方がどんどん変わっていくんですよ。だからときどき自分で見返さなきゃなと思いました。

千早 自分で撮ったものなのに?

石内 そう。久しぶりに見てみたら思っていた以上にハードだなと思ってびっくりしちゃった。

この写真の人は進行性のリウマチを患っていました。今はもう自力で歩けなくて車椅子を使っています。

千早 この本でもリウマチについて書こうか悩んで、結局書かなかったんです。表面的な傷とは違って、ねじれて変形していく病気だから、最終的には今回のテーマからは外れると考えました。

撮影のとき、男性と違って女性たちはあまり自分の傷について語らないものでしょうか。

石内 いえ、傷をいつ受けて、どういう経緯でそうなったかということだけは聞いていて、それには答えてくれます。それ以上のことは、相手が話してくる場合は聞きますが、私から聞きたい気持ちはあまりなくて。非常にシンプルですね。

千早 石内さんが聞きたいと思わないのは、傷だけに興味があるからですか?

石内 私は傷を撮っているわけではないんです。傷を撮ってはいるけれど、それを通して見えない何かを撮りたいなと思っているので。だから、その人が傷を受けたときの物語にはあまり興味がない。

千早 そういうアプローチなんですね。

石内 反対に、あなたは物語を書いているでしょう。だからそれは写真家と小説家の違いかな。写真は、ある意味ものの表面を撮っているともいえる。目の前の表面にピントを合わせて、それを撮りながらも、実はもっと皮膚の奥にあるものや、感触や気配とかの何かを、撮れなくても撮りたいという願望があるのね。それが大きいかもしれない。

千早 それは物語ではないんですね。

石内 ええ。それはかなり現実的なもので、そこに言葉はあまりいらない。

千早 皮膚というと、2021年に兵庫県の西宮市大谷記念美術館で行われた『石内都展 見える見えない、写真のゆくえ』の展示が好きでした。薔薇の花弁の表面やサボテン、人間の皮膚、物の表面の写真が同じように展示されていて、それを見て、肌もテクスチュアの一つなんだと繫がりました。

石内 あれは最初、横浜美術館から提案されたテーマで、2017年の『肌理と写真』の展示になったんだけど、そのときはまだサボテンと傷痕を一緒に並べることはできなかった。そうしたら西宮の学芸員の人が、一緒に展示したいと横浜の学芸員と同じことを言ったんです。そうか、やはりこれはやらなければいけないんだと思って、西宮で初めて一緒に展示しました。サボテンや薔薇や傷は表面という意味では似ているし、横浜のときも当然私の中にその考えはあったけれど、覚悟を決めました。

千早 本の最初に収録している「竜舌蘭」はサボテンの話で、これは石内さんのサボテン好きから着想しました。

石内 私は文学少女ならぬ、サボテン少女だったから(笑)。小学生のときにディズニーの『砂漠は生きている』(1953年/ジェームズ・アルガー監督作品)という長編ドキュメンタリー映画を見て、ものすごく感動してしまって。サボテンの花は夜しか咲かなくて、砂漠の真ん中で誰も見ていないのに美しいシルクのような花を咲かせる。それが本当にきれいなんです。しかも花は一日でしぼんでしまう。それでサボテンが大好きになったんです。

千早 お家もサボテンだらけですよね。

この本ではカバー写真に石内さんの作品を使わせていただいています。最初に選んだ作品が、どうしてもネガもプリントも見つからないとおっしゃったので、別案を出そうといろいろ見たのですが悩みに悩んでしまって。

石内 でもこれもいいじゃない。

千早 担当編集者が「桃の表面に見える」と言ったので、それに決めました。人間の皮膚なのに、確かに桃の産毛のようなものが見える気がします。ふわふわしている感じ。

石内 これ、男性なんだけどね。

千早 でもあまり性別は感じません。

石内 そうね。性別は関係ないから。

繰り返し再生し傷を治していく生命エネルギー

千早 傷痕を見ると、体がんばったな、生きているなと思います。死人の傷はふさがらず傷痕にならないので。

石内 だから美しく感じます。

千早 そうですよね。自分の意思とは違うものが自分の体にある、その証のような気がしています。私は傷が好きだから、自分が切り傷とか打ち身とか怪我をすると、毎日スマホで写真を撮って治っていく過程を記録しています。それを見ていると、当然ですが、やる気が出ないときや原稿が進まない日でも、傷が変化しない日はないんです。自分の意思に関わらず傷はふさがっていくし、治っていく。それはすごいことであり、恐ろしい。ふと気づいたら茎や幹が伸びている植物のようです。

石内 生命のエネルギーはすごいよね。傷を含めて繰り返し再生していく。やっぱり人間、まだ捨てたものではないと思うんです。この本に対して読者の人たちがどういう反応を示すのかわかりませんが、ネガティブなものが逆にポジティブになっていくといいですよね。フィルムでいうところのネガからポジにね(笑)。

千早 なるほど。ネガからポジは素敵ですね。

石内 フィルム撮影はデジタルと違って、シャッターを切っているときは撮れているかどうか見えないから不安なんです。そのどうしようもない不安がすごくいいの。

千早 不安がいい?

石内 そう。もしかしたら写っていないかもしれないという不安。そして写っているんだけれども、プリントで画像が出てくるまでの感覚と時間の経ち方もすごく楽しい。

千早 多くのキャリアを積まれていても、すべて狙った通りに写るわけではないんでしょうか。

石内 私は狙っていないもん。ピントだけ合っていればいいから。

千早 でも、何かを撮るときは絶対狙ってしまうじゃないですか。

石内 狙っていない。たとえば傷を撮る場合は、そこに傷というものしかないでしょう。だからそこにピントは合わせようとするけれど、たとえ全体に合っていなくてもどこか一ヶ所に合えばいいのです。

千早 わざとピントを合わせていないんですか?

石内 そんなことはないです。何を撮るかというのはあまり考えていないんです。その人の傷はカメラの前で初めて見るわけだから、とにかく驚きのほうが先に来る。びっくりしちゃうわけ。そのときの時間と空間に漂う気配がいちばん大切で、それが写真に写る。

千早 撮影はあまり好きじゃないとおっしゃっていましたね。

石内 すごく苦手。だから撮影には時間をかけません。ぱっと撮ったらやめちゃう。助手もいないから、休憩も挟まないし。

千早 毎日記録のように撮る写真家さんもおられますが。

石内 記録で写真を撮っているわけじゃないから。私にとって写真を撮ることは非日常なの。日常の流れでは撮っていない。非日常を作ることで写真と向き合う、そういう感じがすごくある。だから、写真家とかカメラマンというものではないんでしょうね。

でも、フリーダ・カーロの遺品撮影のときは、メキシコのフリーダ・カーロ博物館で撮影しなければいけなかったから、フィルムを百本持って行って、三週間くらい集中して撮影しましたね。

千早 あれは私も撮影現場を映したドキュメンタリー映画『フリーダ・カーロの遺品 石内都、織るように』(2015年/小谷忠典監督作品)を見て、すごく根をつめて仕事をされる方だなと思っていたのに、お目にかかったらそんなことはなかった(笑)。

石内 失敗してもう一度メキシコに撮りに行くのが大変だから。あのときは、前半に撮ったフィルムを試しにメキシコで現像してみたんです。事前に現地で現像しないほうがいいと言われていたんだけど、やっぱり見たくて。そうしたら全然駄目だった。こっちも海外で撮るのは初めてで、三週間しかないから緊張していたせいか、本当にひどかった。だからもう一度全部やり直したんです。でも変な言い方ですが、現像所で上がったのを見てから、こういう風に撮っていたんだとわかったというか、自分が撮っている感じがあまりしなかった。空の上からフリーダが「ちゃんと撮りなさい」と言っているようで、ちょっとあれは面白かった。現像所も最初は少しトラブルがあったけれど、最終的には全部メキシコで現像しました。

1947年群馬県生まれ。神奈川県横須賀市で育つ。79年「Apartment」で女性写真家として初めて第4回木村伊兵衛写真賞を受賞。2005年、「Mother’s」で第51回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表作家に選出される。07年より現在まで続けられる被爆者の遺品を撮影した「ひろしま」も国際的に評価され、13年紫綬褒章受章。14年にハッセルブラッド国際写真賞、22年度に朝日賞、24年に井上靖記念文化賞、「ウーマン・イン・モーション」フォトグラフィー・アワードを受賞。

嫌な人とは会わなくていいし関係を切ってもいい

千早 聞いてみたかったことがあります。2019年にちひろ美術館で『石内都展 都とちひろ ふたりの女の物語』という展示をされましたが、「ちひろの遺品を撮るという話があったときに、いわさきちひろに全然興味がなかった」とインタビューでおっしゃっていました。興味のないところから母と子の共通点を見つけて、自分の母とちひろを重ね合わせながら遺品の写真を並列して展示されていたんですが、どうやって興味のないところから自分の中に響く何かを見つけているんでしょうか。

石内 難しい質問ですね。新しい仕事というのは発見なんですよ。今まで知らなかったことをどうやって知るのか。ちひろさんと母がまさか同時代を生きていて、年齢も二つしか違わない。しかも二人とも七つ年下の男性と一緒になっていたなんて仰天でしたが、それを知ったのは彼女の文献を全部読んだからなんです。

千早 興味がないと言いながら読むんですね。

石内 それは、引き受けるのは簡単だけど、断るのはすごく難しいから。断るには理由が必要で、そのためには資料を全部読まないといけない。

千早 なるほど。すごく誠実だ。

石内 ちひろさんは働きすぎで亡くなったでしょう。うちの母はそこまでではないけれど車を運転する仕事をずっとしていて、二人とも働く女だった。資料を読んでいくうちに、偶然あの時代に二人の女性に重なるところがあるのを自分で見つけたのね。興味がないからやめるのではなく、断るにはどうしたらいいだろうと考えるのよ(笑)。

千早 とても勉強になります。一般的には興味がないことを断る理由にするほうが多数派な気がします。関心のあることで自分を構築すればそれでいいという人が大勢いますし、私もそうなりやすいタイプなので。

石内 いわさきちひろは有名だから基本的なことは知っていたけれど、彼女の人生についてはほとんど知らなかった。知らないことを知るのは面白いのよ。

千早 私もいわさきちひろの人生とかほとんど知らなかったから、あの展示で知ることができて面白かったです。

石内 それで、あなたは『石内都 都とちひろ』(求龍堂)の本にエッセイを寄せてくれたでしょう。あれ、私は大好きです。

千早 ありがとうございます。あのエッセイは書くのが苦しかったですね。私は母との関係性があまりよくないので、そのことを初めて書きました。

石内 高齢になってくるとだんだんと人と出会うのが面倒になってくるもので、そうすると誰と会うのかを選ぶ基準もはっきりしてくる。だから嫌な人とは会わなくていいと思えるし、今までの関係性を切るのもありだと思います。人間関係が、ある一方ではだんだん少なくなっていき、でも一方で増えるところは増えて、その落差がすごいから、歳を取るのも面白い。若いときにはもう戻りたくもない。今がいちばんいいですね。

千早 なるほど。

石内 私のように歳を取って現役でいる女って少ないのよ。変に目立っているところもあるし。

千早 石内さんはあれは好き、これは嫌いってはっきり言うけれど、愚痴や文句は言わないですよね。

石内 好き嫌いと文句は違いますよね。

千早 そう。それを石内さんとお話しするようになって初めて知りました。ぜんぶ好き嫌いの話だから、遺恨みたいなものがない。

石内 それはたぶんあなたよりも経験しているから。いちばん面倒なのは人間関係で、人間同士の問題がいちばんたいへん。問題は解決できなくても、だんだん好き嫌いがはっきりしてくると、自分で関係を決めることができる。

やっぱり大病をしてからいろいろ考えたんです。病院って考える時間がたくさんあるでしょう。私が入っていたのは最上階の天空の部屋みたいなところでした。すると空しか見えない。そこで人生についていろいろ考えるうちに、私は誰の言うことも聞いてこなかった、自分勝手に生きてきたんだな、ということがしみじみわかってしまって。これからは他人の言うことも聞こうと思ったんです。親の言うことも一切聞いていなくて、なぜ親は言うことを聞かない私のことを平気で許していたのか、それが不思議だった。考えてみると、親が私に合わせていたんだなと。ひどい子どもだった(笑)。

千早 優しい親御さんだったんですね。私の親はこっちに合わせる気はないし、私も親に合わせる気はないので、すれ違いです。向こうにも言い分があるとは思いますが。

石内 私の父は七十一で、母は八十四で亡くなった。だから、母の年齢まで、八十四までは生きようと思っています。親が生きているときはうっとうしいけれど、亡くなると考えさせられる。私は親に恵まれていたと思います。だって子どもの言うことを全部聞く親なんてそんなにいないと思うから。この歳になって親のありがたみを感じますね。

千早 石内さんからそんな言葉が出るとは。

石内 歳をとるといろいろなことがあります。だから面白い。だって多くの経験をするのは時間がかかるもの。若い頃の経験は本当になんてことなくて、時間とともに経験がどんどん積み重なっていくと、それが初めて自分の身になる。だから長生きは絶対したほうがいい。

千早 うちは長生き家系だから、私もそうかもしれません。

石内 もう一つ、八十四というのは荒木陽子(写真家の荒木経惟の妻)が四十二歳で亡くなったから、その倍を生きようと思ってね。

千早 お友達だったんですよね。

石内 そう。私は陽子さんと同い年で、私も本名が陽子だったこともあって、親しかったんです。だから八十四歳まで生きないと。

三十代の地元の男性たちが集まって行う読書会

石内 先日、旭川市の井上靖記念文化賞の本賞を受賞しました。最初に先方からご連絡をいただいたときに、井上靖の作品を一つも読んだことがないことに気づいて、これはいけないと、芥川賞作品の『闘牛』を面白く読みました。

千早 いわさきちひろのときと同じように、そういう場合はやっぱりきちんと本や資料を読まれてから決められるんですね。石内さんは読書家ですよね。そして読むのがとても早い。

石内 読んでいない本がたくさんあるんですよ。

千早 入院されたとき、お見舞いは何がいいですかとおたずねしたら、本がいいっておっしゃって。それでいっぱい送ったのにすぐに読破されて。

石内 アゴタ・クリストフの『悪童日記』(ハヤカワepi文庫)は、タイトルは知っていたけれど読んだことがなかったの。送ってもらって読んだらびっくりした。あと、『ぼくには数字が風景に見える』(ダニエル・タメット著 古屋美登里訳/講談社文庫)もすごかった。最初にこれを読んだの。それから『観光』(ラッタウット・ラープチャルーンサップ著 古屋美登里訳/ハヤカワepi文庫)ね。私の中に全然ないものが書かれていてすごくよかった。

千早 いいですよね。あれを読むと海外の観光地に行くとき見方が変わります。

石内 デヴィッド・ボウイの百冊って知っている? 彼はいつもコンサートに行くときにトランクに百冊以上の本を入れて持っていっていた。そのリストを、ロンドンのV&A博物館でやった展覧会『DAVID BOWIE is』のときに公開したんです。

千早 以前おっしゃっていましたね。

石内 その百冊を『Bowie’s Books ――デヴィッド・ボウイの人生を変えた100冊』(亜紀書房)という本で紹介していて、その中で読んでいたのは五冊ほど……(笑)。その後読書会でも読んでいます。

千早 地元で読書会をされているんですよね。

石内 子どもの頃は読書にまったく興味が持てなかったんだけどね。今まで読んでいない本を、若い人たちと一緒に読んでいるところです。

千早 定期的にやっていらっしゃるんですか?

石内 月に一度。もう三年目になりますね。そこに来る三十代の男たちが面白いんです。若い人にとって、今はそういう場所がないらしく、困っていたから、じゃあうちでということになって始めました。メンバーはだんだん増えて、今は十人くらい。そのくらいの人数になると、三時間ほど読書会をして、その後六時間くらい飲み会になっちゃう(笑)。

千早 面白そうですね。石内さんに初めてお目にかかったときから、尊敬している人なので緊張しそうなものなのに、なぜかリラックスして話せるんです。不思議。

石内 あなたとはいろいろな話ができて、年齢差もあまり関係がない感じ。

千早 嬉しいです。石内さんといるとすごく楽しい気持ちになります。

石内 私もあなたの小説が好きだから。次の作品のこととか、手紙に書いて送ってくれるし。

千早 いつも必ず感想を送ってくださるから、またそれに返事をしています。

石内さんは魅力的な方なので、ファッション誌やカルチャー誌に出られているのを見てファンになる人や、写真に関わりのないファンもたくさんおられそうです。

石内 それは、さっきも言ったように女でこの歳で現役だからでしょう。

千早 石内さんほどキャリアの長い人で、写真家として身を立てている人はほとんどいないと思います。商業写真を収入源にしつつ、自分の作品を撮っている女性のフォトグラファーはいても、作品制作だけで生活している写真家は少ない。

石内 それには理由があって、私は若いときに自分でプリントしたものをいっぱい持っているんです。それを世界中の人が買いに来る。特にヨーロッパやアメリカはヴィンテージが歴史を表していることがわかっていて、そこの考え方が日本とは全然違う。だから日本では美術館でも売れないんですが、海外では人気があります。

千早 私は学芸員の資格を持っていて、専門が違うのであまり写真の知識はなかったんですが、惹かれた写真家が石内さんしかいなかったんです。

石内 それはまずいんじゃない?(笑)

千早 写真を見に美術館に行ってもどうも心が動かなかったんですが、石内さんの写真を見たとき、初めてすっと入ってきました。そこから写真に興味が持てるようになりました。

石内 ありがとう。

千早 きょうはじっくりお話しできてよかったです。ありがとうございました。

(2024.3.13 神保町にて)

「すばる」2024年6月号転載

プロフィール

-

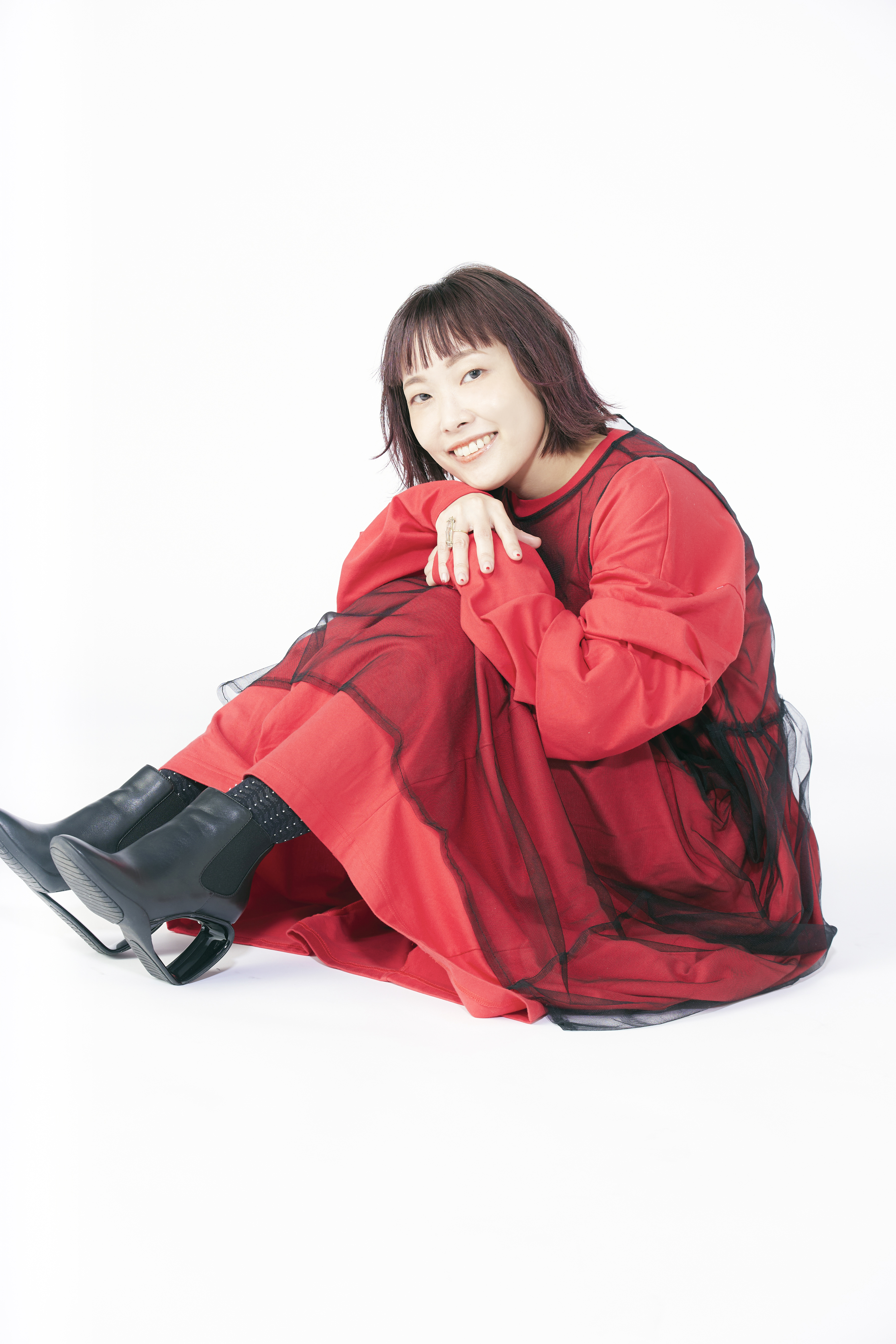

千早 茜 (ちはや・あかね)

1979年北海道生まれ。幼少期をアフリカで過ごす。立命館大学文学部卒業。2008年『魚神』で第21回小説すばる新人賞を受賞し、デビュー。翌年、同作にて第37回泉鏡花文学賞を受賞。13年『あとかた』で第20回島清恋愛文学賞、21年『透明な夜の香り』で第6回渡辺淳一文学賞、23年『しろがねの葉』で第168回直木賞を受賞。『ひきなみ』『赤い月の香り』『マリエ』食エッセイ『わるい食べもの』シリーズなど著書多数。

新着コンテンツ

-

新刊案内2024年07月26日

新刊案内2024年07月26日

新刊案内2024年07月26日地面師たち ファイナル・ベッツ

新庄耕

不動産詐欺の組織犯罪の闇に迫る、新時代のクライムノベル『地面師たち』の待望の続編!!

-

インタビュー・対談2024年07月26日

インタビュー・対談2024年07月26日

インタビュー・対談2024年07月26日新庄耕「釧路がシンガポールになる、というあり得なさで「いける!」と」

今夏Netflixでドラマシリーズ化された前作と、その待望の続編である本作への思いを著者に伺いました。

-

インタビュー・対談2024年07月19日

インタビュー・対談2024年07月19日

インタビュー・対談2024年07月19日青波杏「「語れない」をテーマに描く、女性同士の繫がりと植民地の歴史」

現代の台湾に生きる女性二人が、古い日記に隠された真実を探る物語。謎と日常、過去の歴史と現在が交わる中で見えてくるものとは。

-

インタビュー・対談2024年07月19日

インタビュー・対談2024年07月19日

インタビュー・対談2024年07月19日ファン・ボルム「休めない社会だからこそ、休む人たちの物語を描きたいと思った」

本屋大賞翻訳小説部門第1位に輝き、ロングセラーを続けている本作への思いを、著者のファン・ボルムさんに伺いました。

-

お知らせ2024年07月17日

お知らせ2024年07月17日

お知らせ2024年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!

奥田英朗さん「家」シリーズの待望の新作読切を始めとした大特集のテーマは”家族”。新川帆立さん、遠田潤子さんの対談も必読です!

-

連載2024年07月12日

連載2024年07月12日

連載2024年07月12日【ネガティブ読書案内】

第32回 浅倉秋成さん

「ポジティブ思考が羨ましくて仕方がない時」