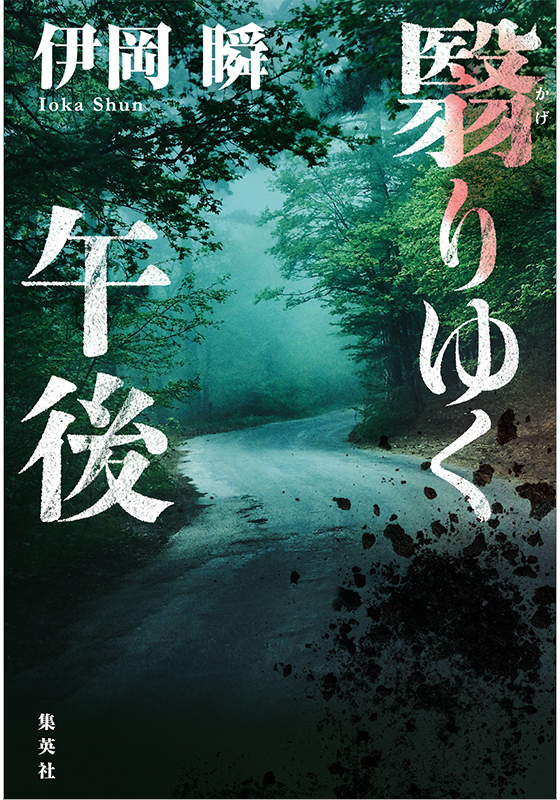

『翳りゆく午後』刊行記念インタビュー 伊岡 瞬「家族の“老い”にどう向き合うか」

「人を轢いたかもしれない」

ある日突然、年老いた親からそんな連絡が届いたら……。

決して他人事ではないと連載中から読者を震撼させてきた、高齢ドライバー問題をめぐる『翳りゆく午後』がいよいよ刊行。

二〇二五年に作家デビュー20周年の節目を迎え、多数のサスペンスミステリーを生み出してきた伊岡瞬さんに、創作の裏側や小説観についてのお話をたっぷり伺いました。

構成/杉江松恋 撮影/露木聡子

高齢ドライバーのモデルは身近に

――新作『翳りゆく午後』を読んで改めて感じましたが、伊岡さんの作られるキャラクターは素晴らしいですね。物語運びに必要なキャラクターが主人公として選択されており、社会問題を話に織り込んでいく手つきもしつこすぎずに読みやすい。まずはどうやって着想を広げていったかをお伺いしたいです。

伊岡 主人公の父親である武は私の父がモデルです。夜中に車で徘徊する、というあたりはほぼ実話なんです。原因は違うんですけど私の父親も病気で、認知症がまだらに出ました。ある日母親から電話が来て、「夜中に出掛けたらしくて、メーターを見たら一晩で二百キロ走ってる」と言うんです。このことを思い出して、題材にしようと考えました。もう一つ、こういう高齢ドライバーの問題になると、結論を先延ばしにするか、行政と家族と地域の人と協力し合って何とかしましょうで終わらせてしまうことが多いと思うんです。でも何とかしましょうじゃ済まないんですよ。私自身は明快な答えは準備できていなかったんですけど、エンターテインメントの文脈で問題提起できれば、と思いました。

――お書きになり始めたときには、世間を騒がせた二〇一九年の池袋暴走事故の裁判は結審していましたか。

伊岡 まだ最中でした。ただ話の着想を得たのはもっと前で、『瑠璃の雫』を書いた二〇〇八年にはもう自分の父親の問題に直面していたんです。両親の家まで片道三時間かかるんですけど、毎週末見舞いも兼ねて通い、免許を返納するよう説得しました。「もし事故を起こしたら、お父さんだけじゃ済まないよ。僕らまで破滅なんだよ」と言って。まさに小説に書いた通りです。でも「車がないと生活できない」と言って聞いてくれない。そこも同じです。悩んでいるうちに急速に父親が病弱になっていって、運転どころじゃなくなった。それでも三ヶ月くらいは揉めましたね。世間が騒ぎだしたのは、それからだいぶ後なんです。

――ご自身も深刻な体験をされたわけですが、同じ境遇の主人公・敏明に伊岡さんはどのくらい反映されていますか。

伊岡 小心者なところは似ているかもしれないです(笑)。事故の形跡を見つけたときの対応は違うだろうなとは思いますけど。

――これは典型的な嘘の小説で、言わなければならないことを言わないために主人公が深みに嵌まってしまうというパターンのスリラーです。伊岡作品はプロット自体は基本形に近いんですけど、主題に適したキャラクターを配することで独自性が強くなっているんですよね。敏明が優柔不断なために事態が悪化するというプロットは最初からのものですか。

伊岡 最初から大筋は決まっていました。ただ事件の真相については書きながら悩んだので連載では少し曖昧になり、改稿するときに苦労して整合性をとりました。

――読んでいる人の心の動きをコントロールするのは、すごく難しいと思うんです。こういうプロットだから後半でこう引っくり返そうとか全部計算ずくでできるものですか。それとも計算と違う面がありますか。

伊岡 ストーリー展開に関しては、後半三分の一ぐらいは変わっちゃいますね。キャラクターが勝手に動くか、動かないかという論争がありますが、当たり前ですけど、キャラクターが勝手に動くわけはない。ただ、キャラクターを作り込んでいくと、この人はこういう場面ではこういうふうにしか言わないよな、というのが自然にわかるようにはなってくる。それを追っかけるんですね。当初の想定とキャラクターが違う行動を取り始めるので、それで変わっていくことはあります。

切っても切れない家族の関係

――今作は、武の認知症に関する物語かと思って読んでいると、彼だけではなく敏明一家の物語であることがわかります。敏明の行動が家族を巻き込む事態を作り出してしまっている一面がある。そういうふうに、家族のありように起因する悲劇を伊岡さんは書き続けていらっしゃいますよね。その関心は、どのようにして生まれたものなんでしょうか。

伊岡 だいぶ昔に指摘されたことがあるんですけど、「伊岡さんの書く家族にはだいたい欠損がある」と。両親と子どもが揃っているというのはほとんどなくて、お父さんかお母さんのどちらかがいないとか、子どもが亡くなったとかで誰かが欠けている。デビュー以来、テーマにしたいことの一つに家族はずっと入っていたんです。これは自分でもなぜだかはわからないですね。やはり社会の最小単位だからかなとは思うんですけど。

――今思えば、家庭に問題がある者同士が寄り集まって一つの家族の形をとるというような作品が初期にも多かったですよね。当時はまだ作品数があまりなかったので、伊岡さんが家族に着目されているということが見えていなくて、ハードボイルド志向なのではないか、と言われていた記憶があります。等身大の主人公が身の回りの正義を守ろうとする物語であると。でも、視野を広げて見てみると、社会の最小単位に着目されていた、ということなんですよね。

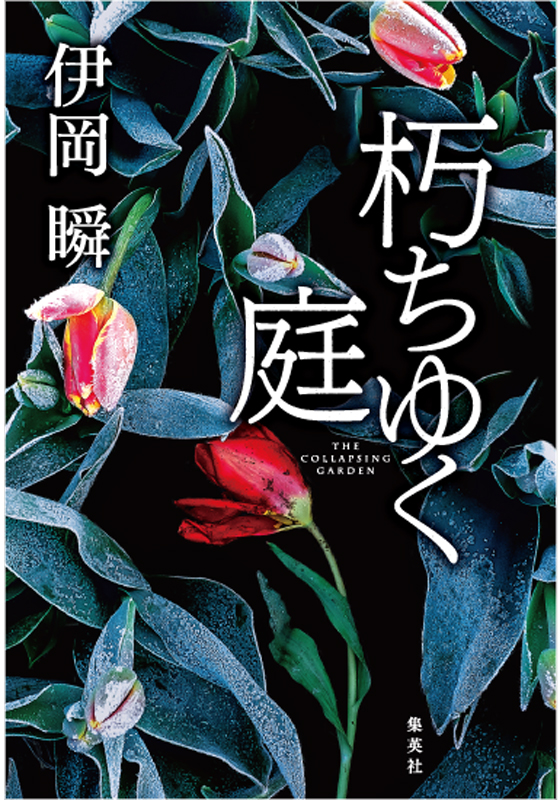

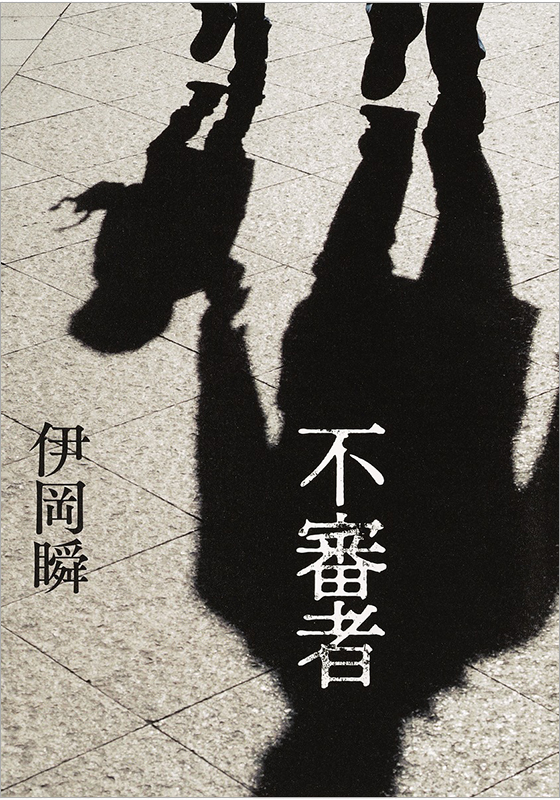

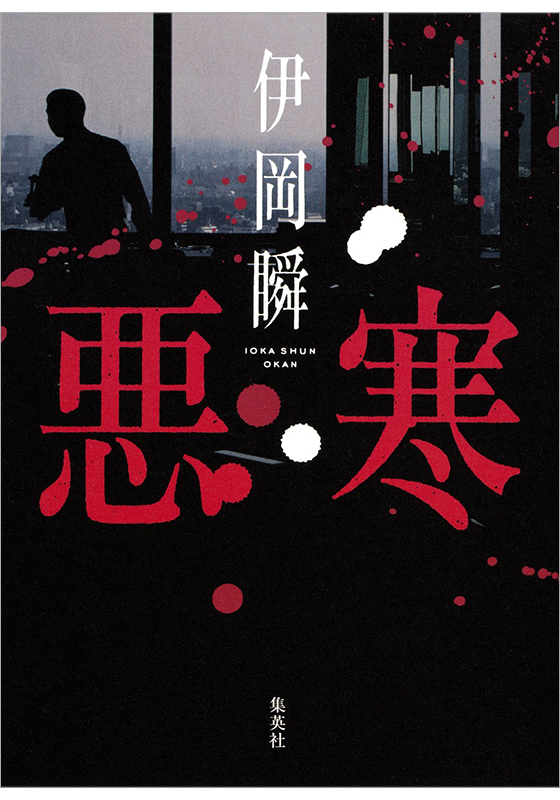

伊岡 一番近しい関係だけど他人でもある。家族といえど自分とは別の人間ですからね。それに対する愛憎みたいなものが物語になるのかなと思います。特に集英社で書いている作品は、最初の『悪寒』から『不審者』『朽ちゆく庭』と“家族崩壊三部作”と呼ばれているんです。別に三部作で終わりとは明言していないから、今回で四部作ですね(笑)。

――糊塗して取り繕っている問題が事件をきっかけに露わになり、家族が発展的に解消していくという構造の話なんですよね。男女の別れではなくて家族というのが興味深いです。恋愛というのもかなり強くて怖い情だと思うんですけど、それよりも家族。一緒に住んでいる者同士の情に関心が向くというのはなぜでしょうか。

伊岡 改まって考えたことはなかったですけど、あえて言うと、男女の話は書いている人がいっぱいいるからというのはあるかもしれないですね。あと、他人だと嫌なら別れればいいけど、家族だと別れられないということもあると思います。法的には、夫婦は一心同体で0親等。でも別れちゃうと他人ですけどね。親兄弟は1親等とか2親等とか離れますけど、切っても切れない関係なんです。

――そういう家族のありようやしがらみの絶対性は日本的だとも思います。家族について書かれた作品で、他国のもので感銘を受けた小説はありますか。

伊岡 家族という意味においては、特に参考にしたというものはないですね。物語運びや文章表現では影響を受けているところはあると思うんですけど。僕はアメリカだとハードボイルドが、イギリスだと冒険小説が好きで、章の切れ目で読むのを止められなくなるというテクニックは、ディック・フランシスから学んだんですよ。アメリカではレイモンド・チャンドラー、僕は『プレイバック』が好きで、その中に老人が語る神様の話が出てきます。神はこの世の中をどのようにも作れたはずなのに、どうしてこんななんだろうかって。それは、神様がこの世界を作ったのは、たまたま機嫌が悪い日だったんじゃないか、というくだりがあって、あれが原文ではどういう文章なのか調べたんです。チャンドラーの作品は原書も買ってあって、好きな文章はだいたいそうやって調べているんですよ。『さらば愛しき女よ』の終わり、「It was a cool day and very clear. You could see a long way─but not as far as Velma had gone./とても寒くて、空気の澄んだ日だった。はるか遠くまで見渡せたけど、ヴェルマの行った所までは見えなかった」というのがエンディングで一番好きなんですが、デビュー作『いつか、虹の向こうへ』の最後はこのイメージで書きました。チャンドラーのちょっとウェットなところが好きなんですね。ハードボイルドとしては『ガラスの鍵』のダシール・ハメットの方が好きなんですけど。

――自作にハードボイルドの影響はどの程度あると思いますか。

伊岡 ところどころに出ちゃうのを、抑えているという感じだと思います。ハメット的に、感情描写を一切しないハードボイルドも書いてみたいと思って挑戦したのが『瑠璃の雫』の第一部です。あそこは感情描写を一切入れないで書いたんですが、結構きつかったんですよ。それで第二部からは少し趣向を変えて続けました。エンターテインメントとしては多少盛らないと成立しないな、と。

自然と広がる物語の枝葉

――物語のプロットには定型がありますから、読み慣れてくると結末が予想できてしまうんですけど、伊岡さんはそれをさせない。最後の最後まで、物語がどういうプロットを使っているかを見せずに読者を連れていく名手なんですよね。作者の体内に物語のパターンが染みついていないとできないことだと思うんです。

伊岡 小説を書くときには過去に吸収したものが、自分の中で発酵して出てくるんだと思います。プロット段階ではあまり細部を決めません。たとえば『祈り』では、さえない超能力を持ったさえない男の話ということを最初に考えて、少年期から大人までを書くという太い幹だけを決めて、枝葉の部分は書き進めながら付け足していきました。

――今回の『翳りゆく午後』は父親が車で人を轢いてしまったかもしれないという不安に敏明が怯えながら、現実をごまかしてやり過ごそうとする話が中心になっています。そこで、ある死亡事故が発覚して敏明の懸念はかなり具体化してしまう。そこからの展開は先ほどのお話にもありましたが、途中で変化していっているわけですね。

伊岡 今作に限りませんが、基本的な考えとして、キャラクターが作者の都合で動いちゃいけないと思っているんです。むしろ作者の望まない方向へキャラクターが動いてくれると面白くなる。こうなったら面倒臭いよね、という方向へ。

――キャラクターが合理的な考えだけで動く小説だと話はてきぱき終わりますが、そうさせないようにする。いかに話が突発事態によって歪んで、それを修正していくために主人公がいろいろあがくか。一本じゃなくて複数のベクトルが合力しているイメージですね。

伊岡 大筋は決めて書いていますけど細かいところは未定で。江戸から京都に行くのでも、途中でやっぱり東海道じゃなくて中山道を通ろうか、みたいな。

――それを連載でやるのは度胸がいるのではないでしょうか。

伊岡 そうですね。でも、どうしようって焦りだすのは最後の二回ぐらいですから。

――(笑)。『翳りゆく午後』は無事に着地できたんですか。

伊岡 連載終了後に改稿した部分は結構あります。小説を読んでいる人に「そこで、そんなことはしないだろう」って言われたら終わりだと思っているんですよ。そこで読んでもらえなくなる。そういう部分にはすごく注意していて、今作でも直しています。後半の展開については前半で伏線が必要なので、どのあたりまで出したほうがいいか悩みながら入れました。一昔前の読者を考えると入れすぎなんですけど、最近はこのぐらいやらないと気づいてもらえない。唐突だと言われてしまうんですよね。

――伏線については、今はかなりあからさまなものが求められますよね。

伊岡 この前X(旧Twitter)にも書いたんですけど、砂漠で命からがらさまよっていた男がオアシスを見つけるという終わり方で、昭和の小説であれば、男が「オアシスを見つけた」って膝を突いたところで終わってよかったんですよ。平成は「たどり着いた、やっぱりオアシスだった」って言って安心して崩れ落ちる、でいい。令和の今は、オアシスまで行ってごくごく水を飲んで「なんてうまい水なんだ」ってところまで書かないと読者が納得してくれない。

――そういう風潮はどうですか。ドラマの部分に、あからさまにぴょこっと出っ張っている感じのミステリーの伏線は入れにくいでしょう。

伊岡 そうですね。驚きの事実を明かすのでも突然壁のように出てくるんじゃなくて、だんだんそっちに向かって進んでいって、たとえば会話の盛り上がりの中で見せるとか。そういうふうに書かないといけないので手間はかかります。

――ミステリーにはどんでん返しの驚きや推理のロジックなど、さまざまな要素がありますが、特に何を重視されますか。

伊岡 私の書いているものは、いわゆる「本格」みたいな謎解き主体のものと、犯人の行動を最初から明かしてしまう「倒叙」の中間ぐらいだと思っているんです。事態がどうなっているかを登場人物たちは知らないけど、読者はもうわかっているという書き方が好きなんです。そうすると、登場人物に対して「おまえ何やってんだよ」という感情移入が生まれるんです。手の内を晒すようですけど(笑)。

読者を引き込む展開の見せ方

――伊岡さんは非常に抑制された文章を書かれる印象があります。悲劇的な展開だとしても、多くを見せすぎると神の視点に近くなってしまうので、一人称により近づけるために、物語の悲劇性を途中まではかなり抑えて書くように律されている。にもかかわらず、前半だけで引き込まれる感覚もある。視点人物に見えることを制限しながらそれをやられるのは、大変な技量だと思います。

伊岡 ありがとうございます。何が起きるんだかわからないまま進んでいって、だんだん話がでかくなっていくというのを意図して書いているんですけど、それだと読者を食いつかせにくいんですね。何も起きないところを読ませるのにすごく苦心します。でも、そのおかげなのか、登場人物がただ向かい合ってコーヒーを飲んでいるだけのシーンでもなんか面白い、と言っていただけるようになりました。

――何も起きない平穏な展開をいつ切り替えてブーストをかけるのかという技巧はどこで学ばれたものなんですか。

伊岡 気がついたらそういう書き方になっていましたね。映画でもそういうのが好きなんですよ。家族が楽しく日常生活を送っている場面が最初にあって、そこへ突如暴漢が入ってくるみたいな。あるところでがらっと変わるっていうのが好きなんです。アラン・ドロン主演の『太陽がいっぱい』は、前半がラブ・ロマンスの展開なんですけど、主人公たちがヨットで海に出て事件を起こした瞬間に変化する。太陽が燦々と降り注いでいる凪の海が、突如大荒れになるんです。ああいう切り替わりが好きで、僕の中では突如スイッチするものの象徴になっています。

――伊岡さんは視点人物の心理変化をかなり克明に描写されますよね。それも「イライラする」とか直截書くのではなくて、行動を書くなど手を尽くして読者に伝えられます。登場人物の内面をどの程度書くかは大切な課題なのではないかと推測します。

伊岡 本当は登場人物の内面の描写は極力省いて行動で示したいと思っているんです。最近ちょっと書きすぎかなと思っているぐらいなんですが、『翳りゆく午後』の場合は敏明の内面を書かないと成立しない小説でした。そこは難しいところですね。

――『翳りゆく午後』は先ほどのお話にあったとおり、伊岡さんの個人的な事情が出発点になったわけですけど、物語の背景にその時どきの社会問題を描き込まれることも多いです。時事性はどの程度意識されているんでしょうか。

伊岡 今回は高齢ドライバーの免許返納問題をテーマにしようと思いましたので、結果的に時事性を伴いました。社会問題は多少織り込んだほうがいいとは思います。ただ、あまりにも瞬間のことを入れてしまうと、すぐに古臭くなるので。だから社会問題ではあるけれど、一時のことではないテーマなら入れてもいいということにしています。時代が変わっても通用する、星新一さんのように、いつの時代でも成立する作品世界が理想ですね。

――家族に代表される人間集団を書くことを軸に据えているから、その興味を損なわないように物語を展開させなければならないという問題もありますね。

伊岡 はい。今回のように、ごく狭い世界でそれをやるのは、すごく難しいです。

――物語のパーツが少ないからですね。枝分かれがいっぱいあったほうがやりやすい。

伊岡 そうなんですよ。二転三転して、すぐに人が裏切ったりするほうが楽なんです。『翳りゆく午後』は、この内容でよくページ数がもったなと自分でも思うくらいシンプルだから(笑)。そういう意味では大変でした。書こうと思ったら中篇でも書けるストーリーですから。

――プロットが細いと、すかすかになっちゃうんですよね。それを長篇で書き得たというのは、やはりキャラクター造形のなせる業だと思います。武と敏明の父子を現実に近い存在感のある人物として造形できる力量がないと、これは書けない小説です。

伊岡 敏明はそんなに共感できる主人公ではないはずなんです。どちらかというと、読者はイライラさせられる。でも、登場人物に対するイライラや怒りは、感情移入だと思うんですよ。敏明が理路整然とした正義漢だったら、読者はふうんと思って通り過ぎるだけでしょう。情けないから、しゃんとしろよ、と言いたくなる。そこが感情移入だと思うんですよね。いわばツッコミですよね。ツッコミを入れたくなる主人公がいい(笑)。

――家族崩壊四部作の後は、どういう作品が続く予定ですか。

伊岡 二〇二五年の二月に新刊が出ますが、政界の実力者とフィクサーの闘いですから、まったく違ったタイプの小説です。ロードノヴェルっぽい展開にもなりますし。ただ、やはり家族がテーマではあるのですが。

――『翳りゆく午後』は、多くの読者が経験するはずの家族の老いを描いて、他人事とは思わせない迫力がありました。読者の反応が楽しみです。今後の作品にも期待しています。最後に、これから今作を読まれる方に一言いただけますか。

伊岡 あまり考えず、物語に没頭してください、でしょうか。あれこれ犯人探しとか伏線探しをせずに、物語にどっぷり漬かってくださったほうが楽しめる小説だと思います。

「小説すばる」2025年1月号転載

プロフィール

-

伊岡 瞬 (いおか・しゅん)

作家。1960年東京都生まれ。2005年『いつか、虹の向こうへ』(「約束」を改題)で横溝正史ミステリ大賞とテレビ東京賞をW受賞しデビュー。2016年に『代償』、2019年に『悪寒』が啓文堂書店文庫大賞を受賞。2020年に『痣』で徳間文庫大賞を受賞。『悪寒』『不審者』『朽ちゆく庭』『仮面』『奔流の海』など著書多数。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。