『給水塔から見た虹は』刊行記念対談 窪 美澄×藤野千夜「団地を書くふたり」

さまざまなルーツを持つ人々が暮らす団地を舞台に、中学生の少年少女のひと夏を描く窪美澄さんの小説すばる連載『給水塔から見た虹は』がいよいよ書籍化されます。

刊行記念として、窪さんが愛読してきた作家、藤野千夜さんとの対談が実現しました。

藤野さんといえば、『団地のふたり』や『団地メシ!』といった団地の魅力が詰まった作品の書き手。

団地を書き続けてきたおふたりに、団地に対する思いや互いの作品の印象、執筆の背景などを語っていただきました。

構成/瀧井朝世 撮影/江原隆司

団地を舞台にした小説を書くふたり

――藤野さんも窪さんも団地を舞台にした小説をお書きになっていますが、団地住まいの経験はあるのですか。

藤野 私は小学校三年生くらいまで団地暮らしをしていました。それから五十年近く経って、ふと昔住んでいた団地を見に行ったら、きれいに塗り替えられて残っていて、いいなと思ったんです。その後、別の団地も見ていくうちに、マンションにはない敷地の広さや昔懐かしいレトロ感が気に入って、今、団地暮らしを楽しんでいます。

窪 私は住んだ経験はないんです。ただ、私は昭和四十年生まれで、東京都の稲城市に住んでいたんですが、幼い頃に家の前の街道をトラックがバンバン行き交っていたんですよ。近所に多摩ニュータウンが建つ時期で、そこに向かうトラックだったんですね。私のうちは商売をやっていて、お台所が土間のような古い家に住んでいたんですが、団地に住んでいる幼稚園のお友達のうちに行くとピカピカで、すごく羨ましかったんです。

藤野 団地って素敵な場所だという感覚があった時代ですよね。

窪 そうなんです。今、団地の給水塔を見かけると、自分と同い年くらいなのかな、って。給水塔も頑張ってきたんだなという思いもあり、今回の『給水塔から見た虹は』の物語が始まりました。

藤野 給水塔がひとつの象徴としてすべてを俯瞰しているというか、神の視点で見ているようなところが面白かったです。

窪 ありがとうございます。藤野さんの作品では、団地がすごく魅力的ですよね。私は暗い話を書きがちですが、藤野さんが『団地のふたり』や『団地メシ!』で団地の明るい、良きところを穏やかに優しく書いてくださっているので、私が違うほうに振ってもいいかな、と思いながら書いたところがあります。

藤野 私はのんびりした部分を強調して書いていますけれど、窪さんの作品も団地のマイナスのところだけ書かれているとは思わないです。どこに焦点を当てるかなんですよね。

窪 そうですね。人と一緒で、団地でも光の部分と影の部分があって、同じ団地でも違う角度から見たら私の小説みたいに見える時もあるんじゃないかなって思います。

藤野 窪さんの作品は現状をちゃんと書いている。そのなかでどうやって希望を持っていけるかという話だと思って読んで、そこがとても面白かったです。

『給水塔から見た虹は』執筆のきっかけ

――窪さんはこれまでも団地を舞台に書かれていますよね。

窪 デビュー作の連作短編集(『ふがいない僕は空を見た』)でも一編、団地に住んでいる少年を書いたし、その後も団地は書いていたんですけれど、ある時ふと、日本の子しか出てこないのは不自然かなと思って。今回の小説を書こうと思ったきっかけは、『小説すばる』の編集者さんの、愛知県のとある団地を舞台に書かないかというご提案だったんです。ブラジル人の方がたくさんいる団地で、そこに住む子と日本の子との交流を書かないかというご提案でした。その時に、神奈川県のとある団地が思い浮かんだんですね。インドシナ難民の定住促進センターがそばにあることもあり、ベトナムやラオスやカンボジアから来た方々の家族が多く住んでいる団地です。私が子供の頃、毎日のようにインドシナ難民やボートピープルのニュースを見ていたけれど、そうしたことも忘れられてしまうと思い、今、書いておきたいなと思いました。

藤野 この作品の舞台となる団地は、高層棟があったり低層棟があったり、わりと特別な感じですよね。そこに住む日本人の女の子と、ベトナム人の男の子、女の子のお母さん、という三人の内面が描かれていく。それぞれの分かり合えなさが読者にはちゃんと伝わってきますね。どれだけ近づけるのか、近づけないのかをじっくり読ませていただきました。

窪 ベトナム難民三世のヒュウと同級生の桐乃という中学生ふたりの視点だけでもよかったんですが、やっぱり、私に近い母の里穂の視点は入れたほうがいいかなと思って、三人の視点で書きました。それぞれモデルがいるわけではなくて、あくまでもフィクションの登場人物なんですけれど。

藤野 学校でのふたりそれぞれの居心地の悪さが本当によく出ていました。私、学校が嫌いだったんです。このふたりも学校が嫌いだから、いいなと思って喜んで読みました(笑)。ただ、幼い頃は子供同士がルーツに関係なく仲がよかったのに、周囲の視線によってお互いの違いに気づかされて距離ができていくのが切ないですね。実際にそこで考えが止まっちゃっている人は多いだろうけれど、そういう人もこの物語を読むと何か考えていただけるんじゃないでしょうか。

――メインとなる人物は十代にしようと思っていたのですか。

窪 そうですね。私、新潮社のR-18文学賞でデビューしたので、性愛を書いてほしいというオファーが多かったんです。小説誌の官能特集には必ず呼ばれるという。でも、私自身はそんな性的な人間ではないし、すべてが恋愛に帰着するとも思っていないんです。年齢を重ねるにつれ、全部が全部ラブストーリーになるのは不自然だなと思い始めて、今回は中学生の男の子と女の子の、恋愛にならない友達関係を書きたいと思っていました。

藤野 学校や家に居場所がない者同士の、お互いとのちょっとの触れあいがすごく大切になっていくところが心に沁みました。エピローグはふたりが溶け合うようになっていきますよね。そこがまたすごく美しいなと思いました。

窪 あそこは三人の視点を書き分けにくくなってきて、自然と一緒くたになる感じでした。

実在の団地が登場する『団地メシ!』

――藤野さんも『団地メシ!』では、十六歳の花ちゃんの視点で描かれていますよね。花ちゃんが七十歳の祖母、ゆりさんといろんな団地を訪ねていく。

藤野 なんとなく、不安定な存在を二分化した形で若い子と老人にしたんです。無意識のうちに、大人が決めつけがちな年齢だと考えたんだと思います。「もう年なんだからやめなさい」と言われるほうと、「まだ若いんだからもうちょっと我慢しなさい」と言われてしまう年頃のふたりですね。

――窮屈な環境のなかで共鳴しあうふたりの話、というのはおふたりの新作に共通していますね。

窪 そう言っていただけると光栄です。私、デビューした後に、友達に藤野さんの『時穴みみか』を薦められたんですよ。「ほぼ同じ世代の話で絶対胸にくるから読んでみて」って。それで読んで、いなくなっちゃった子のこととかを思い出して、ぼろぼろ泣いてしまったんです。

藤野 私にもそういう子の記憶があって、それが忘れられずにいるから書いたんだと思います。

窪 『時穴みみか』にはキムちゃんという子がさりげなく登場しますよね。私も小さい時からまわりに在日の方がいるのが自然なことだったのに、小説にそういう方を登場させる時って気負ってしまうというか。意味があることに書きがちなんですけれど、美々加ちゃんの話だとするっと出てきますよね。藤野さんの作品は、そういうことも気負わずに書かれていて、すごいなって思うんです。『君のいた日々』も好きだし、もちろん最近の『団地のふたり』や『団地メシ!』も好きです。私のまわりでも藤野さんのことが好きな人はすごく多いんです。そのなかで自分は新参のファンだと思っていたので、これまで強く「藤野さんが大好き」って言えなかったんですけれど、今言うとなおさら「『団地のふたり』から入ったんでしょ」と言われそうで……(笑)。

――『団地のふたり』はドラマ化もされて大変話題になりましたよね。執筆のきっかけは何だったのですか。

藤野 編集の方から「ちょっと年齢が上の女性ふたりが好き勝手に話しているような小説を書いてください」と言われたので、そんなのでいいのかな~と思って。同居しているといろいろ面倒くさいので、近所に住んで行き来しているくらいが楽しそうだなと考えて、団地住まいという設定にしたんです。

窪 本当に楽しそうですよね。私のまわりもみんな、あの暮らしに憧れています。

藤野 どういう状態なら自分が楽に楽しく暮らせるかなと考えて、あの暮らしが浮かびました。ご飯を食べに相手の家に行ったら作ってくれるとか(笑)。

窪 藤野さんの本はみんなお食事が美味しそうですよね。『団地メシ!』も、いろんな実在のお店が出てきて、そこの料理がみんな美味しそうです。読んでいると本当にお腹がすいちゃうというか。

藤野 登場させるお店は吟味しました。最初に行った時にメモをとったんですけれど、書き出すと「もっとこういうことが書きたい」と思って、確認のためもう一回食べに行ったりしたんです。

『団地メシ!』

角川春樹事務所 定価 1760円(税込)

発売中

16歳の花は高校になじめず、ずっと休んでいる。そんなある日、母方のおばあちゃんのゆり(70歳)から、むかし住んでいた「つつじが丘の団地に行ってみたい」と言われ――。そこからふたりは、いろいろな団地をめぐって、美味しいご飯やスイーツを楽しむことに。花とゆりの年の差コンビが、互いを思いやりながら、ちいさな幸せをみつけていく。

『団地のふたり』

双葉文庫 定価 693円(税込)

発売中

イラストレーターながら今はネットで不用品を売って生計を立てているなっちゃんこと奈津子。大学の非常勤講師を掛け持ちしながら生活するノエチこと野枝。幼なじみのふたりは50歳を迎え、共に独身、生家の団地で暮らしている。平凡な日々の中にあるちいさな幸せや心地よい距離感の友情を描いた物語。続編『また団地のふたり』(U-NEXT)も発売中。

白黒つかないことこそが希望

――窪さんもよく食事のシーンを書かれますよね。

窪 そうですね。登場人物同士の心がちょっと近づく場面とかで、食べ物を介在させることが多いかなと思います。

藤野 今回の小説では、主人公たちが元技能実習生の人たちと食事する場面がありますよね。あの鶏のから揚げが美味しそうでした。私は疑似家族的なものがすごく好きで、そうした場面があると一発でやられちゃうんですけれど、あそこはまさにそうでした。技能実習生だけでなく、ボートピープルだったおじいさんとか、スーパーを営むベトナム人のおじいさんとか、それぞれの思いがミルフィーユ状になっていますね。

窪 書くにあたって団地や中学校にも行きましたし、難民の方や元技能実習生の方々にもたくさんお話を聞いたんです。その方たちに「集英社は『ジャンプ』の会社なんですよ」「『ドラゴンボール』や『NARUTO』の雑誌です」って言うと、みなさん目がキラーンってなってすごい勢いで漫画の話を始めるので、漫画ってすごいなって思いました(笑)。

ただ、どんなに心を尽くして話しても、一回や二回会っただけで心を通じ合わせるのは難しくて。秘密を抱えている方もいらっしゃるし、みなさんの辛い体験を聞き出すのは本当に難しかったんです。だから、この人はこういう気持ちだったんじゃないかと想像を膨らませながら書いた感じです。

藤野 どれが正解とかではなく、みんなそれぞれの思いがあるんだなというのが分かるのがこの小説ですよね。人を殴る人にも、認められるかどうかは別として、その人なりの理屈があるんだろうという、苦さが伝わってきます。

窪 ああ、そうなんです。この小説では、誰かが悪い、ということは書いていないんです。悪人が懲らしめられる爽快感を小説に求めている人もいるかもしれないけれど、これはちょっと違うんです。

藤野 そうですよね。むしろ、誰かが悪いと決めつけないところが希望だと思いました。誰かが正しくて、誰かが間違っているという形の答えって、たぶん希望にならないんだと思うんです。

窪 ……藤野さんにそう言っていただけると、なんか胸にぐっときてしまう。虹がグラデーションであるように、人の感情も黒か白かじゃないし、善と悪が滲んでいるんだろうと思うんですよね。一方向から見ただけでこの人が悪いとか決められない。そういうことをちゃんと書きたかったというのはありますね。

藤野 この小説では、お母さんが昔外国にルーツを持つ友達を傷つけた記憶があるんですよね。その過去を見つめて、今の自分にできることは誰かに優しくすることなんだ、というお母さんなりの姿勢で答えを提示している気がします。子供たちも、自分の責任を取ろうとしたり、自分はこうしていこうと思ったりしていて、それぞれの未来に希望があるところがいいですよね。

――窪さんは、生きづらい状況にある人が希望を探っていく作品を書かれることが多いと思うのですが、そこはご自身でも意識されているのですか。

窪 自分自身が、あんまりハッピーな小説を読んでこなかったというか。人生に行き詰まっている時に、しんどい内容のものを読んで、「うわ、しんどい」と思うことで救われてきたところがあるんです。辛い時に明るいものを見るのではなく、同じくらい暗いところを見ることで、抱えている苦しさが軽くなることもあるんじゃないかと思います。でも生きづらさばかり書いていると、自分の身が削がれるようで辛くなることがあります。だからそうじゃない作品を書く機会も増えてきています。そこはいいバランスになってくればいいかなと思っています。

藤野 私はもう、楽な方向ばかり書いているかもしれません。

窪 そこに小説の優劣があるわけじゃなくて、いろんな人に合うように、いろんな作品があればいいですよね。

藤野 そうですね。同じ本を読んでも、その時々で印象が違いますしね。昔読めなくて放ってあった本でも、二十年経って読んでみて、なんでこんなに沁みるんだろうと思うことはあるので。

窪 あります、あります。

藤野 読んで合わないなと思った本でも、その作品が駄目なのではなくて、その時の自分に必要な栄養素ではなかったんだなと思うようにしています。

窪 そうですよね。

藤野 私の小説は「なんにも起きない」って言われているんです。

窪 でも、それで小説を存在させるってすごいことですよ。私は苦悩している人を書きがちですが、藤野さんが書く世界はするーっと入ってきて、酸素がうわっと増えるっていうか。読んだ後に、視界が明るくなるんです。どうしてそんな魔法が使えるんだろうって思っています。

藤野 自分では分からないです。昔、編集の方に「もっとさらっと簡単に書いているんだと思ってました」と言われたことがあります。

窪 えー、ひどい。

藤野 わりと苦心して書いているんですけれど(笑)。私がぬるま湯的な世界を描いてきたのは、そこじゃないと生きづらい人っているなと思っていたところはあって。ただ、そうすると「何も書いてない」と言われるんです。でも書き続けているうちに、だんだん「何も起きないところがいい」と言われるようになったので、最近はちょっと疲れている人が多いのかなとは思っています。

団地に住むこと、団地を書くこと

――ところで、藤野さんは実際に団地に住んでみて、快適ですか。

藤野 最高です。あ、最高は言い過ぎですけれど(笑)、私にはすごく合うんですよね。団地は敷地が広くて公園もあるし、今の部屋はリフォームされて床暖房もありますし。一方で古い構造のまま、柱みたいな排水管がお風呂場にあって、そこをお湯が流れる音がしたりもして。自分は気にならないけれど、すごくきれいなマンションしか見たことがない人はうわーっと思うかもしれないです。でも、私はいい具合に雑然としているところが好きですね。エレベーターの前に、自分は手放すけれどまだ使えそうなものを置く場所があるんです。しばらくして見に行くと、誰かがもらって、ちゃんとなくなっているんです。

窪 すごい。エコですね。

藤野 団地にはマンションよりも、ちょっと長屋っぽいところがありますね。同じ団地の人というと仲間感があるのかなと思います。今はURなんかが古い団地を有効活用しているところも多いので、団地にポテンシャルのようなものは感じますね。

窪 おしゃれな団地もありますよね。無印良品とコラボしたり。

藤野 『団地メシ!』に書いたんですけれど、おしゃれなカフェが入っているところが多くなってきました。実際、若い方で住まわれる方も増えていますし。……なんて、団地評論家みたいなことを言っていますが、そんなに詳しくないです。

窪 団地評論家(笑)。団地マニアの方っていらっしゃいますよね。

藤野 そういう方によると、団地が好きで本当に住んでしまう人のことを「住み団」って言うらしくて。「私、住み団なんだな」って思いました。

窪 今回の小説を連載している時に、自分も団地に住もうかなと思ったんです。実際に物件探しで団地を見に行ったりもしたんですが、その時は駅からの距離などの条件が合わなくて断念したんです。でも最近、やっぱり自分は一回住むべきじゃないかと思っています。

――おふたりとも、今後も団地を舞台にしたものを書くご予定ですか。

窪 私は思っていたことはだいたい書いてきたんですけれど、考えてみたら私の書く小説って、タワマンが出てこないんですよ。タワマンの人に比べたら団地の人を書きたいなと思うので、また書くかもしれません。

藤野 私は『団地メシ!』の続編を書くことになっています。それと今、『団地のふたり』のなっちゃんが描いた絵本を作っています。

窪 『団地メシ!』は絶対続編があると思っていたので、楽しみです。今日はお会いできて嬉しかったです。

藤野 私も楽しかったです。ありがとうございました。

プロフィール

-

窪 美澄 (くぼ・みすみ)

1965年東京都生まれ。広告制作会社などに勤務後、フリーの編集ライターに。

2009年「ミクマリ」で女による女のためのR-18文学賞大賞を受賞。受賞作を収録した単行本デビュー作『ふがいない僕は空を見た』が、本の雑誌が選ぶ2010年度ベスト10第1位、2011年本屋大賞第2位に選ばれる。また同年、同作で山本周五郎賞を受賞。12年『晴天の迷いクジラ』で山田風太郎賞、19年『トリニティ』で織田作之助賞、22年『夜に星を放つ』で直木三十五賞を受賞。

その他に『やめるときも、すこやかなるときも』『よるのふくらみ』『さよなら、ニルヴァーナ』『すみなれたからだで』『じっと手を見る』『夏日狂想』『夜空に浮かぶ欠けた月たち』『ぼくは青くて透明で』など著書多数。

-

藤野 千夜 (ふじの・ちや)

62年福岡県生まれ。95年「午後の時間割」で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。98年『おしゃべり怪談』で野間文芸新人賞を、00年『夏の約束』で芥川賞を受賞。その他の著書に『ルート225』『時穴みみか』『中等部超能力戦争』『D菩薩峠漫研夏合宿』『編集ども集まれ!』『じい散歩』『君のいた日々』などがある。

新着コンテンツ

-

お知らせ2025年12月09日

お知らせ2025年12月09日

お知らせ2025年12月09日創作をめぐるWeb上の誹謗中傷と風評被害について 『青の純度』の作者として

創作をめぐるWeb上の誹謗中傷と風評被害について 『青の純度』の作者として

-

新刊案内2025年12月05日

新刊案内2025年12月05日

新刊案内2025年12月05日武家女人記

砂原浩太朗

娘として、母として、妻として。そして、ひとりの女性として。江戸時代、さまざまな身の上を生きる武家の女人の姿を描く傑作時代小説集。

-

お知らせ2025年12月05日

お知らせ2025年12月05日

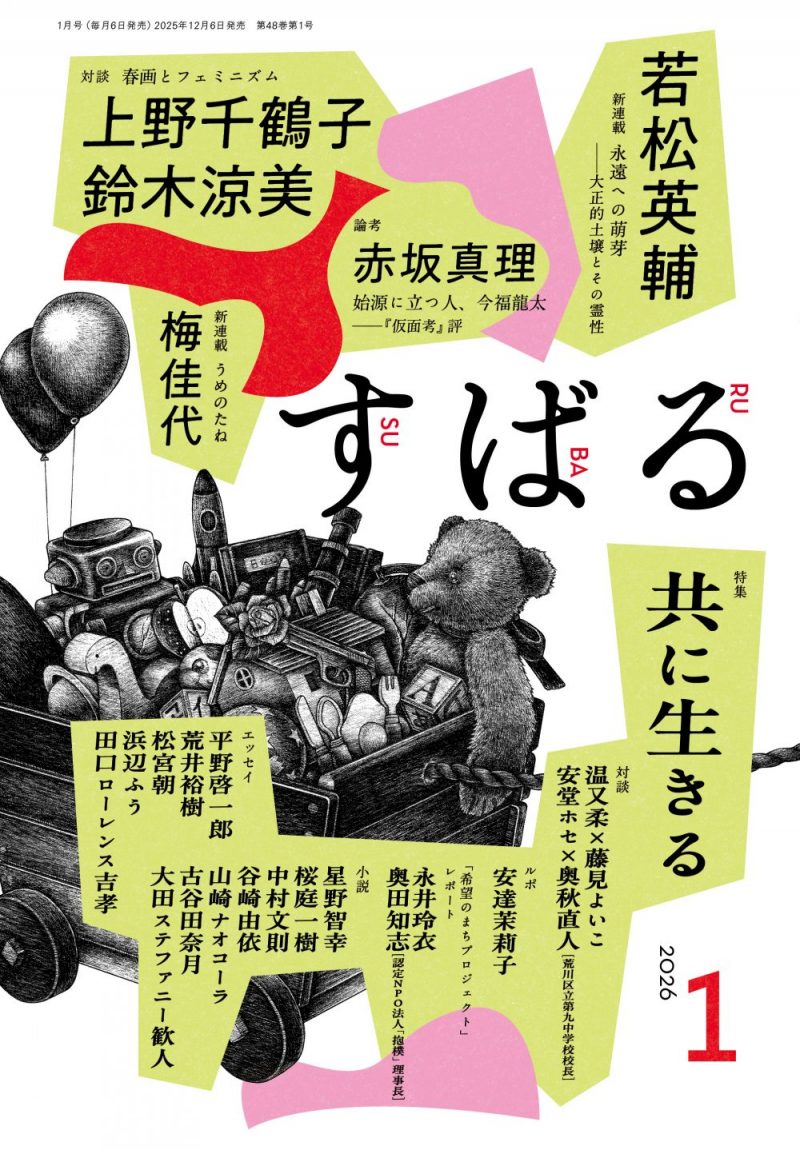

お知らせ2025年12月05日すばる1月号、好評発売中です!

大特集のテーマは「共に生きる」。誰と、どこで、どうやって生きるか、様々に問いかけます。新連載は若松英輔さんと梅佳代さんのエッセイ2本立て。

-

インタビュー・対談2025年12月03日

インタビュー・対談2025年12月03日

インタビュー・対談2025年12月03日道尾秀介「読む順番によってストーリーががらりと変わってしまうようなものを作れないかと考えたんです」

最新作は、小説のさらなる可能性を開く野心作です。前代未聞の作品を生み出した道尾さんにお話をうかがいました。

-

インタビュー・対談2025年12月03日

インタビュー・対談2025年12月03日

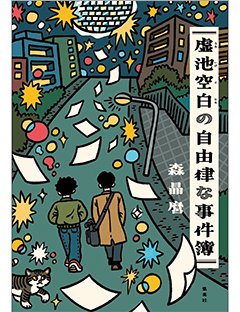

インタビュー・対談2025年12月03日森晶麿✕おとん ミステリおじさん「“一句”から始まる推理:森晶麿が明かす〈一言トリック×自由律俳句〉

森さんと、長年ミステリに親しみ、書評インフルエンサーとしても知られる“ミステリおじさん”ことおとんさんが、制作秘話について語り合いました。

-

インタビュー・対談2025年11月30日

インタビュー・対談2025年11月30日

インタビュー・対談2025年11月30日永井玲衣×頭木弘樹(文学紹介者)「生まれたての言葉と出会う」

言葉について考え続ける永井さんと頭木さん。対話で波打つ言葉の海を、お二人に泳いでいただきました。