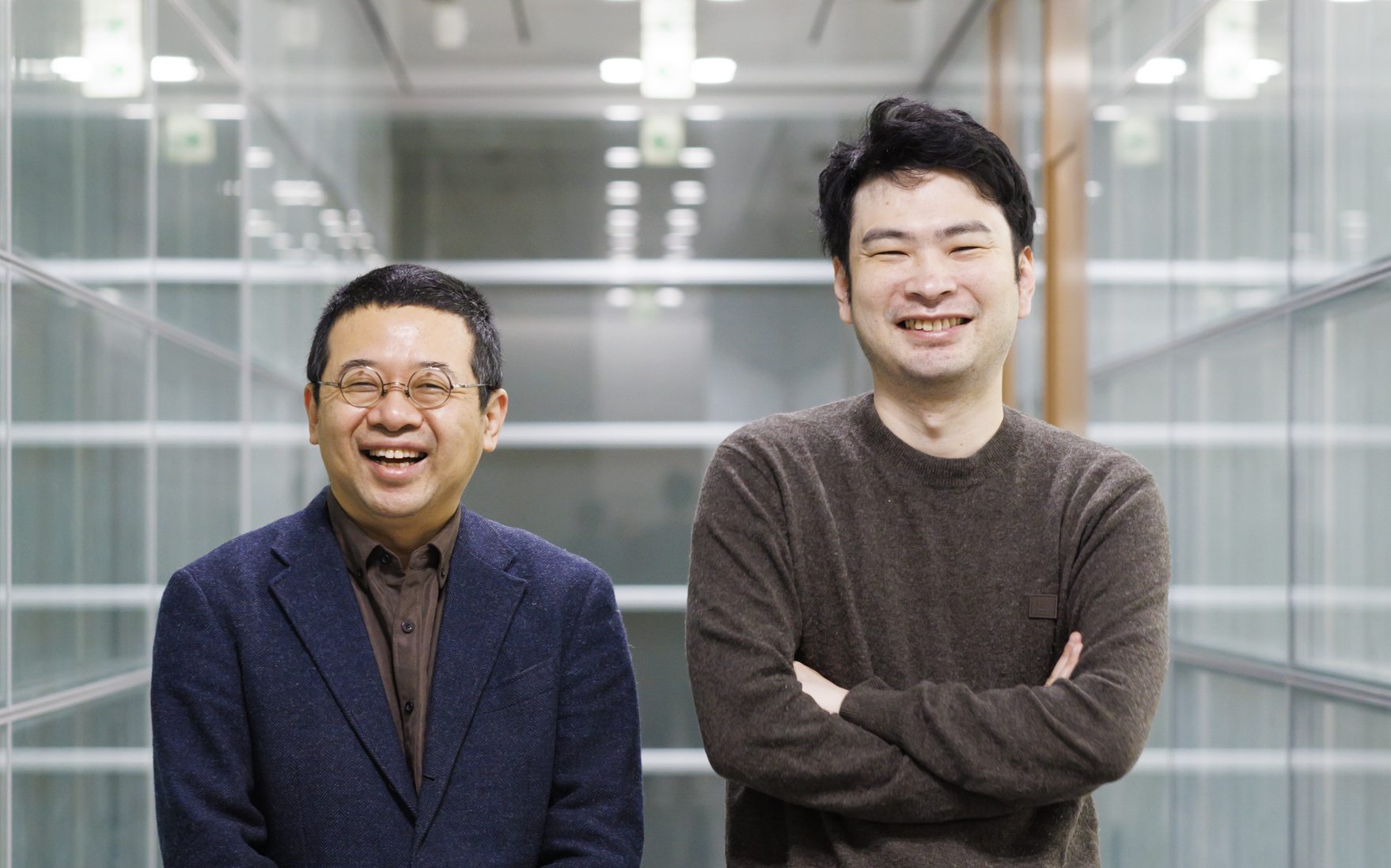

《猫と暮らす》特別対談 小川哲×赤川学(社会学者)「身近で小さな他者たちと」

小説や漫画に登場したり、動画サイトの個人的な投稿が見られたりと、様々なメディアを通して“猫”という存在はより身近なものとなっています。

そんな猫の存在が、私たちの社会に及ぼす影響を、社会学の観点から考えてみようとして立ち上げられたのが「猫社会学」です。

今回は、その猫社会学を立ち上げた社会学者の赤川学さんと、猫ちゃんと暮らし始めた小川哲さんに、猫と暮らすことによって生じる人間の変化についてお話しいただきます。実は、猫愛に溢れる小川さん。

早速、愛猫家の大先輩ともいえる赤川さんに、相談事があるようで……。

構成/倉本さおり 撮影/キムラミハル

いつか来る「その日」との向き合い方

小川 僕のところの猫は妻がもともと飼っていた雑種の三毛猫なんですけど、今年二十歳になるんですよ。幸いなことに今はまだ元気いっぱいなんですけど。

赤川 おお、すごいですね。

小川 赤川さんも『猫社会学、はじめます』の中でご自身の「猫ロス」の話をされていましたが、僕のところにも近い将来訪れるだろうということでずっと戦々恐々としているんです。特に妻は二十年、実に人生の半分以上を一緒に生活しているんで、いなくなったときのことを考えるとちょっと想像もつかないというか。

例えばうちの場合、餌のある場所に血だまりができていたことがあって。大慌てで病院に連れていったことがあったんです。「もう死ぬんじゃないか?」って。結果としては……ただ歯が抜けていたんですよ(笑)。高齢なので歯が折れちゃって、口から出血はしているんだけど吐血のような、いわゆる大事ではなかったという。でも、それだけのことで僕も妻もあんなに狼狽することになったから、いざ看病するという段になったら耐えられないんじゃないかと思いまして。猫って特に「痛い」っていう素振りを見せないじゃないですか。それもまたつらいなと……。どうやって心の準備をしていこうかというのは僕の中で重要なテーマでもあるんです。

赤川 なるほど。私が学生の卒業式をすっぽかした理由も実は同じでして。朝方見たら猫に血の跡があって、本当に同じように狼狽して、卒業式をキャンセルして動物病院に連れていったら、ちょっと爪が剝がれていただけだったということがあったりしたんですよね。そういう過程を経て、徐々に準備していくのかなという気がします。おっしゃるとおり、猫はかなり最期のほうまであんまり痛がったりもしない。ただ、いろいろ症状は出てきますし、そのたびに動物病院に連れていくような感じにはなります。そうすると先生のほうも、はっきりは言いませんけど、「そんなに長くないよ」という感じの対応になってくるんですね。だから、そういう意味での心の準備は、急死の場合よりはできると思います。

ただ、その悲しみにどう耐えたらいいのか。これは人によると思います。私自身は、これといった方法はないなって思っていて。私の知り合いで、猫が亡くなった悲しみがあまりに深い妻を見て、猫グッズを全て処分したという人がいました。でも何年後かに、掃除していたら猫の毛を見つけたりするんですよ。そういうときにまた思い出してしまったりするので、完璧な方法はないと思うんですよね。

小川 僕も猫と暮らし始めてからそうなったんですけど、ドアを半開きにする癖がついちゃっているんですよね。猫が出入りするから。たぶん猫がいなくなった後もその癖って残っていて「でも、もうここ開けといてもな……」とか思っちゃうときが来るんだろうなと。うちの妻なんか家の中で歩くときは完全にすり足です。猫をうっかり蹴ったりしないようにする癖が自然と染みついている。そういうのがもう今から悲しいというか切ないというか。猫によってこっち側の生活が変えられてしまっているので。

僕の担当編集者が猫を亡くして、もう半年くらい本当にげっそりしてしまったんですよ。「〇〇君、ちょっとやばくない?」って言ったら、「作家にそれ言われたらおしまいですね」って返ってきましたけど(笑)。周りでそういう人を何人も見てきたぶん、自分たちのときが来るのが怖い。

赤川 時間が解決する、と言うとすごく通俗的になっちゃうんですけど、思い出す回数が減っていくみたいな形でしか対処のしようはないのかなとは思いますね。

小川 こっち側としては、いろんなことがあったけど飼っていてよかったなって気持ちになれれば多少は救われるのかな、と。

赤川 そうですね。だから看取りのときに後悔したくないと思うと、多くの人はどんどん治療にお金をかけるようになっていく。ただこれも、どんなにやったとしても後悔は残っちゃうんですよね。半年ほどまえ、猫の看取りについて約五十人にインタビューした学術論文を書いたのですが、「自分に飼われてよかったのかな」といった後悔はどうしても残るという意見がありました。それに対処する方法は基本的にないように思うんですよ。

小川 それこそ猫に限らず、友人だったり家族だったり自分の知っている人、尊敬している人がいなくなったときにどう対処するのかというのと近い問題ですね。明快な答えはなく、それぞれがそれぞれの悲しみと向き合うしかない。

四月五日はプライマル記念日

小川 ちなみに最近は猫の出てくる小説がアメリカですごく売れているらしくて。向こうのエージェントが、猫が出る小説をむちゃくちゃ探していると聞きました。日本の場合は昔から猫小説が多いですし、猫というものは一つの象徴として、文学とか小説の中で大きい立場を占めるようになるかもしれないと感じているんです。

赤川 実はアニマルスタディーズというのは、社会学よりもほかの分野ですごく発展しているんです。文学研究でも、動物について研究したいという人は非常に増えました。

よくあるパターンは、批判的動物学みたいなスタンス。障害者や女性や非白人やLGBTQ+などのマイノリティが抑圧されてきたのとパラレルに、自然や動物は人間によって支配され、抑圧されているという立場があります。そういう立場の人たちから見ると、日本で猫がこんなにかわいがられているというのはすごく不思議なことかもしれないですね。

ただ、同伴動物に関しては、むしろ動物倫理の問題としても語られることが多い。つまり人間に飼われているペットの側も、人間を利用しているという枠組みがあるんですよ。特に猫はそうですけど、ほかの哺乳類がどんどん絶滅している一方で、猫は人間にかわいがられることによってむしろ繁栄して、世界を征服したという話になるんですね。

もう一つは、猫に対する人間の愛し方をめぐるもの。『猫社会学、はじめます』では、イギリスの社会学者アンソニー・ギデンズが唱えた「純粋な関係性」という概念を紹介しましたけど、要するに、利害関係とか権力関係から解き放たれて、むしろ人間のほうが猫の下僕になるという、そういう形で純粋な愛をささげられる対象だというふうに考えると、猫と人間の関係を基盤にして愛というものを考えるという可能性もあるのかな。

小川 最近、妻が出産で入院していたので、ずっと猫と二人暮らしだったんですよ。冬場だからというのもあるけど、昔よりもべたべたしてくるようになりました。今朝も顔のあたりをわざと踏まれて起こされて。妻は二十年一緒にいるから、自分が寝ている状態で猫がいくら鳴いても聞こえないようになっているんですよ。耳のほうでもう遮断している。僕はやっぱりミャーミャー鳴かれると起きちゃうし、起きると撫でるじゃないですか? 特に今は息子もいるので、もう完全に僕にターゲットを絞って来るようになっている感じですね。パソコンで作業とかしていると、机の上に乗ってきたりとか。

赤川 おお、いわゆる猫ハラですね。

小川 そうです。キーボードをむちゃくちゃに踏んで邪魔してきたり。たぶんキーボードが気持ちいいっぽくて、すぐ踏んでくる。それで、猫がばーってキーボードを勝手に押して、予測変換とかをいろいろ組み合わせて、僕の原稿に「プライマル4月5日」って入力したことがあって……(笑)。だからうちではプライマル記念日ということで、毎年四月五日に何かがあるんじゃないかということになっています。猫が実は言語が話せて、何かを伝えようとしているんじゃないかって。

赤川 未来からのメッセージだと。

小川 そう。去年の四月五日は何もなかったんですけど(笑)。

赤川 お仕事はずっとご自宅でやっておられるんですか? そうすると、もう本当に一日じゅう猫と一緒にいられるという感じですよね。

小川 そうですね。特にうちは妻も漫画家なので、誰かが必ず家にいて、家にいるほうにずっと付きまとっているみたいな感じになりますね。

赤川 うちも猫が朝四時ぐらいに起こしに来ます。要するに、餌をよこせという要求をしに来るんですけど、やっぱり春夏秋冬で見ると、冬の時期のやりとりが多くなる。夏は人肌恋しくて一緒に寝に来るというのがなくなるので、全然来なかったりもするんですよね。まあ猫っていうのは人間がいなきゃいないで勝手にやっているみたいなところがあるので気が楽な面もあるんですが。ただ、新型コロナウイルスの影響で二〇二〇年から数年のあいだ、大学の授業が全部オンライン化されたときは、正直本当に幸せでした(笑)。

小川 猫とずっと一緒?

赤川 猫とずっと一緒。授業中に猫が膝の上に乗ってきて、一瞬学生にも見せたりとか。現実のコロナの問題はさておき、オンラインで授業や雑用ができる日々がずっと続けばいいのにと思ったりもしましたね。

猫飼いからの「アドバイス」問題

小川 僕はSNSをやってないんですけど、妻が猫の写真を上げたり猫の話を描いたりすると、もうとんでもない量の愛猫家たちから「こうするといいですよ」「これはしちゃ駄目です」というコメントが来るらしいんですよ。

赤川 はああ。

小川 例えば、写真に柔軟剤が写っているだけで、猫は柔軟剤をかぐと体に悪いから猫ちゃんがいる家庭で使っちゃ駄目ですとか。でも、うちの猫、二十歳なんだけどなって(笑)。この暮らしでこの歳まで生きてきたんだけどなって思ってますけどね。

赤川 柔軟剤がどうこうというのは、いささか過敏になり過ぎているのではと、昭和に生まれた私としては感じるところがあって、ちょっと少子化問題にも似ているような気がするんですよ。つまり、育てる責任/飼う責任みたいなものをあまりに重く考えると、非常に産みづらい/飼いづらい世の中になるといいますか。いい育て方に関する期待値が跳ね上がる弊害といいますか。

小川 飼っている側があまりにも神経質になっちゃうと、猫にとってもあんまりよくないですよね。そもそも飼っている側が、楽しむと言うと言葉が悪いかもしれないですけど、ちゃんと愛せる余裕のある状況にいないと。あれも我慢、これも我慢ってしちゃうと、それはそれでひょっとしたら猫にとってもよくないかもしれない。それぞれに事情があるかもしれないですし。

うちの猫は噴水みたいな、勝手にぽこぽこ出てくるやつで水を飲むんですけど、あれってフィルターは一応あるんだけど同じ水をずっとぐるぐる飲んでいるから不衛生だろうということで、水が循環しないやつに戻そうとしたんです。そうしたら、もう全く水を飲まなくなっちゃって、かえって尿道炎になったことがあって。

ちなみに溜まった水は絶対飲まないから、僕がトイレに入ると必ず一緒にトイレに入ってくるんですよ。洗面台にひょいっと乗せて蛇口をぴゃっとひねるとそれを飲む。「おまえ、絶対野良じゃ生きられないだろう」って言いながら付き合っています。

赤川 なるほど。やっぱり猫の側も進化していますね、水に対する基準が。猫のほうも期待値が高まり、生活期待水準が上がっている。まあ進化と言っていいのかどうかわかりませんけど、それをやっていると人間の場合は少子化が進みます。何人も産めなくなってくる。

欧米的な文脈で言うと、野良猫を禁止する国があるんですよね。オーストラリアが有名で、なぜかというと猫が絶滅危惧種になっている鳥などの小動物を食べてしまうと。だから、それらを絶滅させないために野良のままでいさせてはいけないという流れがあるんです。日本でも近い話は奄美大島や小笠原諸島で言われていて、つまり猫は外来生物だから野良でいることを制限する政策があるんですよね。日本の国内で見ると、地域猫活動が盛んなので、今はそこまで外飼いの猫がいなくなっているわけでもないんですけど、その辺の理屈を徹底させていくと、全て室内で飼えという話になるんですよ。そうなると、野良犬がいなくなって全て人間に飼われているだけの状態になるのと同じようなことが起きるかもしれないとは思いますね。

猫とコミュニケーションと推し文化

赤川 私が普段やっている研究は言説研究というもので、人間がどうやって言葉を使って他人を説得したり、騙したりするかというような研 究をずっとやっているんですよね。でも、言葉が通じなくてもコミュニケーションはできるんです。例えば、『猫社会学〜』の中で出口剛司さんが書いていますが、夜十時過ぎると猫が寄ってきて、自分がそれに応えている関係があるという話が出てくる。ところで人間同士の間で、言葉を介したコミュニケーションによる完全な相互理解が可能かどうか、という問いは、実は数十年もニクラス・ルーマンや大澤真幸先生が展開していて、そもそも人間同士のコミュニケーションであっても、相手の言葉を完全に理解することはできないというのがほぼ通説です。

なぜかというと、自分が言葉を発したときに相手がどう理解するかということを、こちらが予期しながら言葉を発するんだけども、そのことを相手も予期していて、その上で言葉を発してくる。そうすると、予期の予期の予期の予期の予期の予期をしなきゃいけないというふうに後退が起こってくるので、最終的に正しい意味内容が伝わるという保証がないというわけです。だから、社会システムが必要だというのがニクラス・ルーマンの議論。

人間と猫のコミュニケーションにあっても、人間が話す言葉の意味を、猫が完全に共有することはできない。それでも猫とコミュニケーションを連鎖させることで、両者の間に、ある種の秩序が成り立っていて、それが社会、ということになる。これは猫と人間との関係だけでなく、人間同士の関係でも言えるんだろうと思います。

ですから、猫と人間は、人間と人間の関係ほどには言葉は通じないとは思いますけど、餌をくれとかの要求はわかるので、なんとかコミュニケーションが成り立っているとは思いますよね。相手が何を求めて、猫が何を求めているのかを何通りか考えてやっていけば、どれか当たっているんじゃないかなとこちらが勝手に考えて、次からは、猫がある行動をしたときにはこういうふうにしようというパターンができてくるので、そういう形でコミュニケーションは続いていくんだろうなと考えてはいます。

小川 そうですね。例えば、うちの猫はあまり食い意地が張ってないので、餌を要求するときは「おやつをくれ」というときなんですよね。おやつにもランクがあって、かつおぶしとかは袋を手に取った瞬間に「それそれ!」みたいな感じで、別のおやつの袋を取ると「はい、解散」みたいな感じで、ちょっといなくなったりとかする。

赤川 本当ですか(笑)。

小川 それこそ仕事しているときにわざと邪魔しに来ているように見えたりとか、撫でられているときに、そこそこそこ、みたいな感じのリアクションをしているように思えたり。つまり、こっちのコミュニケーションが通用しているように感じられるし、もっと言うと、うちの妻なんかは簡単な言葉なら理解しているという説を唱えていますし。

猫って、こっちの願望というか、こうあってほしいみたいなものを映し出す鏡でもあると思うんです。向こうが言葉を発さないので、逆にこっち側でいろいろ想像していろんなコミュニケーションを成立させることができるというか。そこに特殊なコミュニケーションが発生する余地がある気はします。例えば、猫とやりとりをすることで、自分の考えていることや自分の欲望がクリアになるといった側面はあるかもしれない。

個人的には、それって推し文化とかとすごく近い気がしていて。ある意味、猫というのは自分の中の偶像なんじゃないかなと。人間って何かに自分の思いを投影してしまう生き物なんだなというのは、猫を通じて直感したことですね。あんまり僕は何かを熱心に推したりしたことはなかったけど、そこに猫を当てはめて考えてみると心当たりがある。自分ちの猫をすごく賢く思っているとか、ひょっとしたらこっちの言葉を理解しているんじゃないか、四月五日に何かあるんじゃないかとか、そういうのも一つの愛の形みたいなものなんじゃないかと。それはひょっとしたら、小説を書く上でというか言葉を扱う上で鍵になっているかもしれないですね。

赤川 ある意味、究極の忖度文化みたいな感じなのかもしれない。

小川 うーん、確かに。

猫とは「他者」である

赤川 猫社会学の同志で、家族社会学が専門の山田昌弘先生という方がいらっしゃって。パラサイトシングル論とか希望格差社会といったテーマを研究する一方、「家族ペット論」というものをいち早く提唱された方でもあるんです。その彼によれば「推し活動とペットは人間の幸福度を高める」と。

小川 逆に言うと、推し活動をしていてペットがいれば別に配偶者はいらないですよね。

赤川 それは率直に言って、まあ……そうじゃないですか(笑)。

小川 もちろん人間の恋人や家族を持つことが悪いとかじゃなくて。今、子育ても同時並行してやっているからわかるんですけど、本能的に人間が欲しているツボみたいなものの押し方が似ているというか、同じところ、少なくともかなり近いところを埋めてくれる存在だと思うんです。それこそパートナーが欲しいってずっと言っていた人が、ペットを飼い始めてから一切言わなくなることがある。人によってはそっちのほうが人生が豊かになるんじゃないか、みたいな気がしないでもない。

赤川 昭和の「不適切にもほどがある!」(ふてほど)時代には、「ペットを飼い始めたらもう結婚は諦めたほうがいい」みたいな言説がまかりとおっていた時期がありましたね。ペットとマンションを買ったら終わり、みたいな。

小川 それは終わりというか始まりなんですよね。

赤川 そうです。そのとおりです(笑)。

小川 猫はしつこくLINEを送ってきたりしないんで(笑)。でも、猫との関係性って恋愛に近い感じが僕はする。犬というのはどっちかというと、まさに子供を育てたりする体験に近い気がするけど、猫というのは、誰かを好きになるみたいな体験と近いところはある気がしますよね。手がすごく焼けるわけじゃないんだけど、なかなか自分の思ったとおりにいかないし、もちろん命令にも従わないし。だけど、たまにすごく甘えてくれる、みたいな。それこそ『猫社会学〜』の中で出口先生も言われていた「他者」というか。

あと、自分がつらい目に遭っているときとかしんどいときとかに、そういう文脈と全く別の存在がいるのはけっこう大事かもしれないですよね。どうしても、友人や知人の場合は自分が置かれている状況とかがわかっちゃうこともあるだろうから、かえって気を遣ってしまって自分が安らげないというか。

赤川 また昭和の「ふてほど」世代的な論点から言うと、本人の仕事ぶりに全く関心がない配偶者や子供というのは、もしかしたらそういう存在だったのかもしれないんですよね。しかし今は令和ですし、そもそも人間同士である以上、なかなかそういう関係を貫徹するというのは難しい。

小川 猫の場合、人間が世間から後ろ指を指されていようが餌を要求してくるし、お構いなしに生活している。そういうところもこちらにとってはむしろ得難い関係なのかもしれないですね。

「小説すばる」2025年3月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

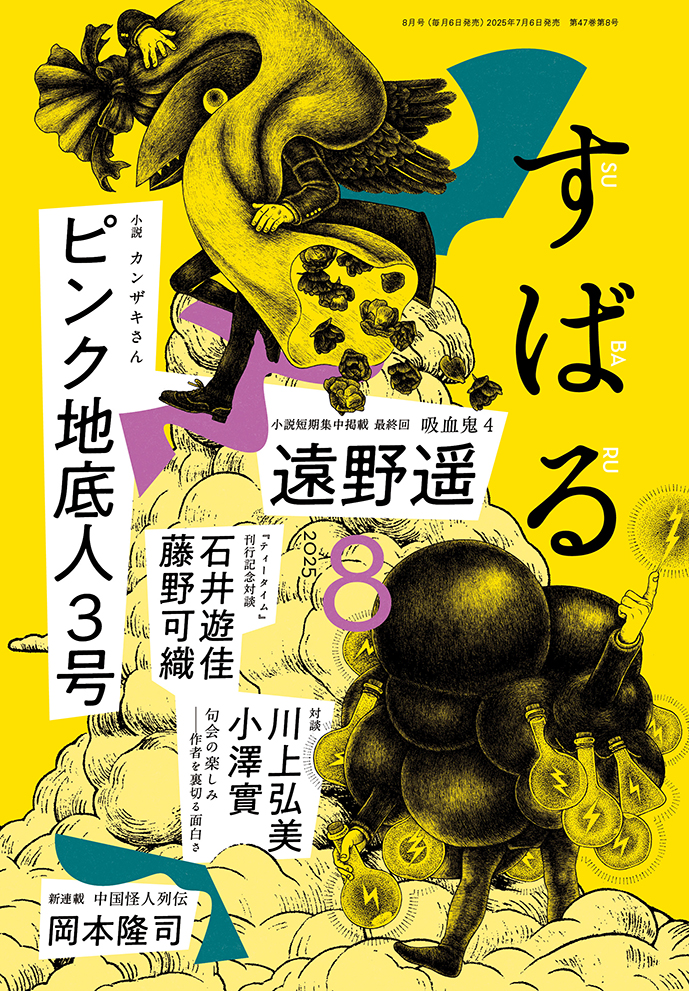

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

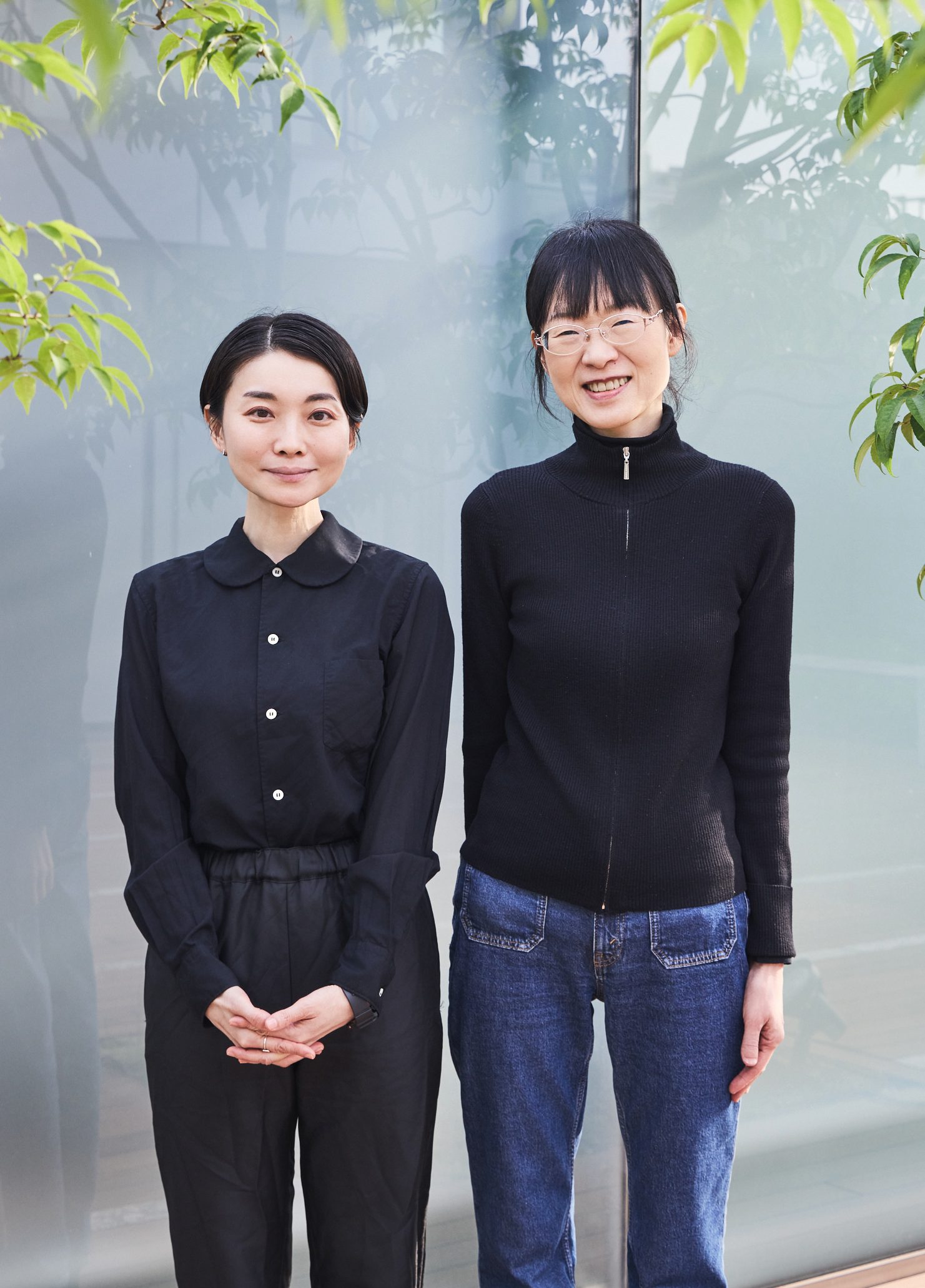

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

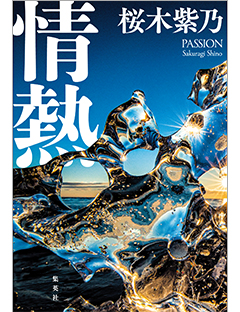

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。