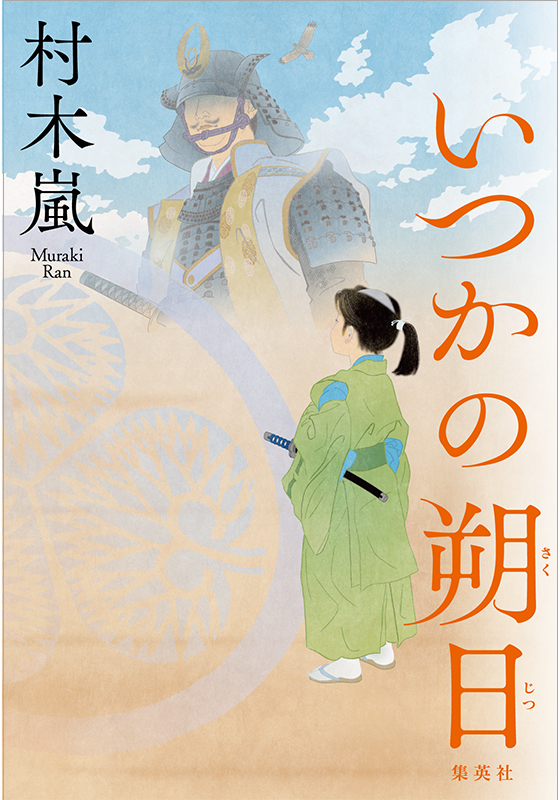

『いつかの朔日』刊行記念インタビュー 村木 嵐「つながる人、思い、物語」

人質から天下人にまで上り詰めた徳川家康。

その周囲には、祖父・松平清康の時代から側に仕え、家康に夢を託した家臣たちがいた。

まだ何者でもなかった幼い家康を、なぜ彼らはそこまで信じることができたのか。

代替わりする家臣団を通して見えてきたものとは――。

構成/大矢博子 撮影/香西ジュン

鳥居親子が書きたかった

――『いつかの朔日』は、徳川家康の祖父である松平清康が暗殺された日から始まり、岡崎の小領主だった父・広忠を経て、関ヶ原の戦い前夜までの三代の物語が家臣たちの目を通した連作短編として描かれます。これだけの長いスパンを、一話ごとに異なる人物を通して書こうと思われたきっかけは何だったのでしょう?

村木 最初にふっと思いついたのは表題作の「いつかの朔日」なんです。

――「いつかの朔日」は弱小の松平家に見切りをつけて長年の家臣たちが離れていく様子を、松平の屋台骨を支え続けた鳥居忠吉の目から描いた一編です。連作の第三話ですね。

村木 以前、「周りの人がだんだん離れていく」というのを実感した出来事があったんです。そのとき、鳥居忠吉と一緒だな、と思ったのが出発点ですね。鳥居忠吉にとって松平家はとても大事なものなのに、周囲の人がそこから離れていく。彼はどうやってそれに耐えたんだろうって。

たぶん、もうダメだという思いと、決してここでは終わらないぞ、済まさないぞという思いの両方があったんじゃないか。たとえ織田や今川に負けるにしても、前に向かって倒れてやるくらいの思いで頑張ってきたんじゃないか。だって結果として彼は、将来的に徳川家のなかですごいことを為すわけですから、そこで頑張らなかったはずはない。そこに自分の事情を重ね合わせて感情移入してしまったんですね。

――寂しい体験をされたとき、まず思い出すのが鳥居忠吉というのもまたマニアックというか何というか。

村木 ですよね(笑)。私、もともとは鳥居忠吉の息子の元忠のほうに興味があったんです。

――鳥居忠吉は松平清康から広忠、家康と三代にわたって仕えた家臣ですね。家康が織田や今川の人質になっていたときも、岡崎衆を束ねて「三河武士」を作り上げたと同時に、家康が戻ってきたときのため蓄財をしていたことでも有名です。元忠はその三男で、家康が今川の人質だった時代から側にいた、歳の近い側近です。

村木 元忠は関ヶ原の戦いの前に伏見城にすごく長い間籠城して戦った人。すごいですよね。どうしてあんな小さな城で、そんなに長く耐えられたのか。いったい何が彼にそうさせたんだろう、この鳥居元忠という人間はどうやってできたんだろうって考えてたんです。

その話は最終話「雲のあわい」に書きましたが、元忠を知るために親の忠吉のことを調べてみたら、忠吉のエピソードに自分の状況がすごく似ていて、つい感情移入してしまって、まず「いつかの朔日」ができた……という流れです。

――ということは家康というより、鳥居親子がまず描きたかった?

村木 そうですね。「いつかの朔日」を書いているとき、家康の家臣団にまつわる小さな奇跡のような話を思い出したんですよ。たとえば第八話の「伊賀越え」ですが、あのとき、候補が複数あったなかで、足の悪い元忠が側にいたら家康は険しい伊賀越えルートを選ばなかったかもしれない。あるいは元忠は足手纏いにならないよう、その場で腹を切っていたかもしれない。でもたまたま元忠がそこにいなかったことで、両方とも生き延びることができた。

これって元忠のためにという強い思いというより、二者択一でどっちもどっちだなとなったとき、じゃあ元忠が歩きにくいから伊賀はやめておこうかってくらいの、小さなきっかけだと思うんですね。でもそれが最終的に家康も元忠も助けることになった。

こういう小さな巡り合わせみたいな、奇跡みたいな話が徳川家臣団のなかにはいろいろあるんです。やっぱり天下を取る人には要所要所にそういうことがあるのかもしれないですが、その種のようにちらばる奇跡のパターンを書いておきたい。で、鳥居親子を中心にそれを書いてみたら、結果的に家康の一生みたいな構成になったという。

ついしてしまう“拾い物”

――語り手を務める家臣たちは、家康が天下人になるという夢が叶うのを見る前にほぼ亡くなったり代替わりしたりします。そんななか、すべての話に出てくるのが、鳥居忠吉の首巻です。

村木 つながっているっていうことを象徴したかったんです。第一話の清康の死のときから忠吉が首に巻いていた首巻を、最終話ではあの人物が持っていく。なぜ首巻かというと、きっと昔は寒かったろうなと思っただけなんですが。

――語り手の家臣も首巻も代替わりしながらずっと家康の側にいるというのが、実に象徴的でした。想いを託される象徴として、人から人に首巻が渡っていくところにも感動します。

この首巻が話と話をつなげる短いパスだとするなら、第一話「宝の子」と最終話「雲のあわい」をつなげるロングパスもあります。第一話の語り手は、家康の祖父・松平清康を暗殺した阿部弥七郎の父・阿部大蔵です。大蔵は嫡男が主君を殺しておいて自分が幸せになってはいけないと、妻の腹にいる子を殺そうとします。このとき大蔵の妻が身籠っていたというのは村木さんの創作ですか?

村木 いや、完全に創作というわけではないです。史料にそれらしき人物が出てくるんですよ。徳川家臣団のなかに阿部大蔵の息子であろうと言われている人がいたという……。確証はないですし、その内容も史料によってかなり違うんですが。旅籠屋になったなんて噂もちょっとだけあって、その設定を使って書いたのが、『にべ屋往来記』です。

――なるほど! このときの子が後に……という、最終話へのロングパスになるわけですが、実は私、途中から出てきたある人物が大蔵の息子じゃないかと予想してたんです。三方ヶ原の戦いを描いた第七話「七分勝ち」から出てきた、あの人……。

村木 ああ……いや、そういうつもりはなかったですね。年齢も合わないでしょう。その人物も大蔵の息子とは別に、実際に史料に名前があるんです。ただ、史料や伝承はモノによってぜんぜん違っていたりするし、本当のところはわからないので、彼が息子だったということにしてもよかったかもしれませんが……。

――うわあ、深読みしすぎた。もうひとつロングパスということで言うと、「朔日」がありますよね。その月の最初の日、一日という意味ですが、これもまた最終話まで読むとすごい巡り合わせというか……ちょっと震えました。

村木 まず家康が江戸城に入ったのが八月一日で、家康がこの八朔の日をとても大事にしているんですね。その「一日」という日付が偶然にも重なっていく。伏見城の一件は、すごい奇跡だと思います。そういう奇跡のようなエピソードがいろいろあって、鳥居親子を中心に順に書いていったら徳川の覇道になってしまったという感じです。

――今回のように、一話ごとに別の視点人物が語るという構成は女性の視点で武田を描いた『天下取』と同じですし、『まいまいつぶろ』と『御庭番耳目抄』と『またうど』も視点人物を変えながら話がつながっていきます。こういう、複数の視点から物事を描くという構造がお得意なんでしょうか。

村木 そういうわけではなくて、小説をひとつ書いていると、そこで拾い物をするんです。たとえば『まいまいつぶろ』も、『頂上至極』(家重の時代に薩摩藩に課せられた木曽三川の治水工事を描いた作品)を書いているときに家重について調べて思いついたものです。あと、『まいまいつぶろ』で松平乗邑っていう老中をすっごく悪い人物に書いてしまったんですけど、本当はとても立派な人なので悪いことしたなという引っ掛かりがずっとあったんですよ。それを『御庭番耳目抄』で解消したり。同時に、『まいまいつぶろ』を書きながら、田沼意次を主役にした『またうど』の構想もできていって……。

ひとつの時代を調べていると、これ何だ、これ面白そう、という感じで次を拾っちゃうんです。視点を変えて同じものを書くのではなく、ひとつ書くとそこからどんどん広がって、つながっていってしまうというか……。きりがないので、これは自分のなかでも課題というか、どうにかしなくちゃいけないと思っているんですけど。

興味があるのは「その人がどうやってできたか」

――今回印象的だったのが、家康がキュートなんですよ! 特に最終話で拗ねてるところとか。村木さんは司馬遼太郎さんのお宅で働いていらっしゃったわけですが、司馬作品の家康像は憶病で狷介というものが多かったように思います。司馬さんの解釈の影響はあまりないんでしょうか?

村木 いえ、それは確実にあると思います。先生が言っていたのはこういうことなんだなって鵜呑みにするところ、ものすごくあるんです。けど、司馬作品を読んでいるときって一読者なんで、それを土台にしようという発想にはならないですね。

ただ、たとえば司馬先生がエッセイか何かで、仕えるんだったら家康がよくて、信長はやっぱり大変だと思うみたいなことを言っていたのとかが、知らず知らずのうちに自然に頭に入っていたっていうのはあると思います。それはもう自然に影響を受けているというか、そういうものだってインプットされているので、信長、秀吉、家康とかの評価や人物像に関しては、もうブレはないですね。もしかしたらこういう人だったんじゃないかみたいなこともあんまり考えない。

――三方ヶ原の戦いで屈辱的に描かれることの多いシーンを、家康が側近に「厠へ連れて行ってくれ」と頼み、家臣が笑ってしまうという、結構ユーモラスな展開にしていますよね。これはあえてポップに見せようという判断ですか?

村木 うーん、実は私、あまり読者を驚かせるためにたくらんだりはしないというか、全部本当にそうだったんだろうと思って書いているんですよ。さっきの、阿部大蔵の息子の件もそうなんですが、こうしたほうが読者に受け入れられるとかってところまで頭が回らなくて。

三方ヶ原でも、こんな珍妙な話が残っているのはなんでなんだろうと考えると、やっぱり本当にそういうことがあったからだろうと、素直にそう思うわけです。で、この話に信憑性があると思ったら、なぜそんなことになったのかを考えていく。もともと家康は武田信玄に勝てるとは思っていなくて、でも頭の上を踏まれるように通り過ぎられるのも嫌だし、とりあえず行ってみた。そしたら三方ヶ原で武田軍がざーっと、一斉にこっちを向いてきて─そしたらもう、ごめんちょっとトイレ、って感じになるだろう、それが自然だろうと。

――何かそこで歴史の新解釈を提示するというのではなく? 三方ヶ原敗走の真相はこうだったんだ、みたいなことは考えないのでしょうか?

村木 そういうことにはまるで興味がないんです。それより、この人はどんな人だったんだろうというのを書きたい。奇を衒おうとか、定説をひっくり返そうとかはまったく考えていないです。興味があるのは、出来事よりも人です。最初に、鳥居元忠が好きだという話をしましたけど、伏見城で鳥居元忠はなぜそんなに長く耐えられたのか、この鳥居元忠という人間はどうやってできたのかというところにまず惹かれるんです。あの、私、あんまり友達がいなくて……。

――えっ、突然どうされました!?

村木 あ、いえ、別に友達がいなくてもそんなに苦じゃないタイプなんですよ。ただ小説を書いていると、登場人物と友達になりたいなって思うんです。えっと、なんか、すごくカッコつけて言っているように聞こえるかもしれないですけど、本当にこの人と、自分が書いている主人公と話したいって思うんです。

そういうとき、自分で一から造形した人物だと自分の分身みたいなもので、実際には存在しないですよね。でも歴史小説の登場人物って実在した人なわけで、その人をもっと知りたい、ってなるんです。友達のいない私が、この人と友達になりたい、この人をもっと知りたいって思う。人と会話をしていると、なぜこれだけ言っているのにわかってくれないんだ、みたいなことってあるじゃないですか。でも歴史上の人物だとそういうことがなくて、調べれば調べるほど、ちょっとこの人に近づけたんじゃないか、通じるものが見つかったんじゃないかという、なんとも言えない喜び、達成感があるんですよ。あ、なんかわかった、と思える瞬間の嬉しい気持ちというか。

歴史小説を書いていて、ああ、この人、こういう人だったんだってわかったときの喜びは格別なんです。だから歴史の新解釈とかではなく、自分の見つけた「この人はこういう人なんだ」というのを小説で書いていきたいです。

――なるほど。今回、第九話「出奔」は石川数正が秀吉側に移った動機の話で、この解釈には私は感心したんですが、これも「数正出奔の真相はこうだ!」ということで書かれたわけではないんですね。

村木 はい。そういうことではまったくなくて。ただなんとなく、私のなかで、こうだったんじゃないかなと思ったんです。数正が出ていく理由が他に思い当たらないなって。

家康は仕方なく出馬した人

――この人はこういう人だ、という掘り下げがさまざまな場面に生きているんですね。そのなかでも、今回友達になりたいと思った、もっと知りたいと思ったのが鳥居元忠だったわけですが、村木さんのなかで、忠吉、元忠、家康はそれぞれどういう人物だと思われますか?

村木 忠吉は、何があろうとブレずに家康が大事っていう人。

元忠は、そういうお父さんのいじらしさみたいなものにほだされたというか。きょうだいもいっぱいいるわけですから、自分ひとりくらいはお父さんに付き合ってやるかと。それで家康に惹かれ、最終的にあそこまで行ってしまった。鳥居元忠と伏見城、というだけでもう、うるうるしちゃいますから(笑)。伏見城籠城の新解釈を描く小説もあると思います。でも私はそちらではなくて、鳥居元忠はどうしてあれだけ頑張れたのか、というところを書きたいんです。

家康は、やらなくちゃいけないっていうのはわかっているけど、どんどんみんなに期待を背負わされて、もう大概にしてくれってずっと思いながらきた人じゃないかな。お家再興ぐらいは思っていたかもしれないですけど、天下取ろうとまではきっと考えていなかったと思うんですよね。だけど、あんまりみんなにそう言われるから、やむを得ずというか、追い詰められていったというか、仕方なく出馬したみたいな人物像ですね。

私、家康ももともとすごく好きなんですよ。だけど家康が何をしたかということよりも、そんな家康がどうしてできたのかっていうところのほうに興味があるんです。家康の小さい頃を直接掘り下げるよりも、周りを掘り下げるほうが楽しいというか……。

――なるほど。第一話の清康暗殺、いわゆる「守山崩れ」ってすごく謎が多い事件なので、その謎を解き明かす歴史ミステリにもできるわけですが、そうはしなかった理由がわかりました。あくまでも犯人の父親である阿部大蔵の物語なんですね。他にもいろんな人物が出てきますが、『いつかの朔日』のなかで、さっきの言い方をするなら「この人はこういう人なんだ」とすとんと腑に落ちた人物はいますか?

村木 第二話の於大(家康の生母)ですかね。於大が離縁させられるとき大暴れしたというのは創作ですが、本当にそういうことがあったんじゃないかな。襖に飛び蹴りしたり、壺をガシャーンって割ったりとか。ちょっと私もやってみたいと思うようなことを代わりにやってくれて。それぐらいパワフルな人だったに違いないと思ってて、もう自分のなかで於大はそういう人だってことになってしまっているので、どこまでが作り話なのかもわからなくなってるんですが(笑)。

――そうやって人物像から掘り下げていくということになると、複数の作品に同じ人物を登場させるときも、造形に齟齬はないということですか? よくドラマなんかでは、家康が主人公だと秀吉が悪役だったり、その逆だったりということがありますが。

村木 そうですね。さっき言った『まいまいつぶろ』の乗邑くらいでしょうか。他の人に関しては、それこそ司馬先生が言っていたことが染み込んじゃってるところもありますし、いまさら違う人物像にはできないというか……。『またうど』にしても、私は家重とか忠光が大好きで、いい人として『まいまいつぶろ』を書いちゃったので、もうそこから身動きできないっていうところもあります。

それと同じで、鳥居元忠の伏見城籠城は人生のハイライトというか、彼の人生を代表する部分なので、そこと矛盾するような造形にはできないですよね。他の作品に元忠を出すにしても、伏見城籠城をやった人物だというのは動かせないわけですから、ブレることはないと思います。

たとえば、元忠の奥さんとの話っていうことになれば、全然違うところを書いたりはできるでしょうけど。

――ひとつの作品を書いている最中に、いろんなものに興味を持ってしまうというお話が出ましたが、この先、書いてみたいことや、書いてみたい人はいますか?

村木 今、書いているのが大田南畝。それと、今度書こうと思っているのが、松東院っていう大村純忠(戦国時代のキリシタン大名)の娘です。あと、田沼意次の次の代の人たちがどうやって相良城に戻ってくるかっていう話も書きたいなと思っています。それと、そうだ、杉田玄白とか。

――あの話を書いているときに拾ったんだなっていうのがわかる人物もいますね(笑)。

村木 そうなんです。本当に、拾ってしまって。なんか、そっちのほうに、ぐーって行きたくなるような出会いがあるんですよね。その人と友達になりたいって感じで追っかけてしまう。この癖はどうにかしなければ(笑)。

「小説すばる」2025年1月号転載

プロフィール

-

村木 嵐 (むらき・らん)

1967年、京都府生まれ。京都大学法学部卒業。会社勤務を経て、95年より司馬遼太郎家の家事手伝いとなり、後に司馬夫人である福田みどり氏の個人秘書を務める。2010年『マルガリータ』で第17回松本清張賞受賞、23年『まいまいつぶろ』が第12回日本歴史時代作家協会賞作品賞、第13回本屋が選ぶ時代小説大賞を受賞し、第170回直木賞候補作品となった。他の著書に『阿茶』『まいまいつぶろ 御庭番耳目抄』『またうど』など。

新着コンテンツ

-

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日筏までの距離

水原涼

デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。

-

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」

ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!

新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!

文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!

-

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件

結城真一郎

彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。

-

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」

堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。