『ティータイム』刊行記念対談 石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

石井遊佳さんの新作『ティータイム』は笑いと恐怖が奇想のなかで溶け合っている短編集だ。収録されている四つの小説はどれも、悲惨で残酷な物語でありながら、小説の自由で遊ぶときの愉しさを明るく光らせている。意外にも作家同士の対談は初めてだという石井さんの相手を務めるのは、やはりホラー的な想像力を駆使して人間そのものを見つめ続けてきた藤野可織さん。ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。奇想の可能性を追求する二人にホラー小説の真髄について語っていただいた。

構成/長瀬海 撮影/神ノ川智早

短編小説を書く、読む

石井 実は作家の方と対談するのが初めてなんです。というか、作家と言われる人にほとんどお目にかかったことがなくて。新潮新人賞でデビューしてからずっとインドにいたので、直接お話ししたりする機会があまりないまま今日に至りました。だからどうぞ優しくしてください(笑)。

藤野 こちらこそよろしくお願いします。私も地方に住んでいるので作家同士の付き合いはない方だと思います。関西にいらっしゃる作家さんと仕事でお会いすることはありますけど、約束して遊びに行くことはほぼないかな。

石井 書く作業自体は孤独なものですしね。とはいえ作家同士じゃないとわからないこともあるので、今日は藤野さんとお話しできるのを楽しみにしていました。私、朝日新聞の「好書好日」で藤野さんが読書遍歴として挙げていた十冊を、片っ端から図書館で借りたことがあるんですよ。

藤野 ええ! めっちゃ嬉しいです!

石井 それくらい影響受けています。

藤野 ありがとうございます。私も石井さんの新作『ティータイム』を面白く読みました。私好みのホラー味のある小説ばかりが収録されていてとてもよかったです。短編集とうかがっていたんですけど、一つひとつが長くて読み応えがありました。

石井 いつも長くなっちゃうんですよね。「すばる」の短編特集に寄せたものがいくつかあるんですが、三〇枚でって言われたのに気づけば五〇枚超えてて。でも編集さんが好きなだけ書いていいですよと優しいこと言わはるから、お言葉に甘えて書いてたら短編のサイズじゃなくなってしまいました。

藤野 百枚超えているのもありますよね。

石井 甘やかされると調子に乗るタイプなんです(笑)。

藤野 私も割と編集者さんに甘やかされる方なのでお気持ちはわかります(笑)。ただ、私の場合は逆で、短くなっちゃうんですよ。三〇枚でお願いしますという依頼なのに、二〇枚くらいで着地してしまうことがときどきあります。

石井 藤野さんは短編がお好きなんですよね?

藤野 はい、読むのも書くのも短編が好きです。石井さんは長編を好んで読まれますか?

石井 いや、私もどちらかといえば短編の方が好みです。藤野さんの『おはなしして子ちゃん』は大好きです。海外の小説を読み込んでご自分のものにされているな、と感じます。

藤野 ありがとうございます。そんなにたくさんは読めていないのですが、確かに海外文学の方が読んでいると思います。

石井 藤野さんの短編はいい意味で日本人離れしているものばかりなので、読んでて楽しいですね。そんな藤野さんが今回の四編のうちどれを気に入ってくださったのか、聞いてもいいですか?

藤野 ぜんぶ面白かったんですが、いちばんはどれかって言われたら……、うーん「奇遇」でしょうか。「奇遇」はたぶんいちばん短い作品で、作中に書かれる現在の時間もいちばん短いですよね。日本人の明良とインド人のクリシュナが埠頭で知り合う場面から始まり、それぞれの昔の話が語られていく。過去の物語は大きく広がるんだけど、現在のことはほんの少しだけしか書かれない。その構造はなんとなく『百年泥』に近いかなと思いました。でも『百年泥』とちがうのは、最後、すごく怖いですよね。現在の短い時間のあいだに明良とクリシュナはある種の親しさを築いていくわけですが、それがなんのために築かれたものだったのかがわかってぞっとしました。その怖さがたまらなく好きです。

石井 確かに、現在と過去を往来するという構成は似てますね。あっちもインドの話だし。「奇遇」では瓢箪から駒のようなかたちで物語が次々に語られますけど、もともとはばらばらに思いついたエピソードなんです。とりあえず一旦寝かせておいて、あとからぜんぶを一つに繋げてみたら何となくうまくまとまったという。

小説を書くための準備の仕方

藤野 石井さんの小説は情報の出し方が工夫されている印象がありました。現在のできごとがまずあり、そこから過去を思い起こすパートに入る。「奇遇」だけじゃなく、表題作の「ティータイム」もまさにそんな感じで。

以前、私が担当している小説創作ゼミの学生さんから、どうしても主人公の現在が動かないんですがどうすればいいですかと聞かれました。現在のことを書きたいのに、ついつい過去を振り返ってばかりになってしまう、と。それはそれで別にかまわないと思いつつ、考えてみれば私も書きながらそれを気にすることがあるんですよ。それはたぶん、学生さんも私も、なぜ過去の部分を過去として書くのか、それが主人公の現在ではなぜだめなのかがうすうすわかっていながら、小説としてうまくいってないからなんですよね。ただの説明になってしまったり、時間を繋ぐ線が細くて切れそうになっていたりするのかもしれません。石井さんの小説はそこの按配が絶妙だと思いました。過去は線的な過去ではなくて、水が溢れるみたいに過去が氾濫して、主人公の現在のどの瞬間も過去で水浸しになっているというか……。

石井 ありがとうございます。自分で書きながら特に何か意識していることはないんですが、強いていうなら設計ですかね。私はいつも書き始める前に目次を一生懸命作るんですよ。

藤野 プロットを作ってから書くみたいな感じですか?

石井 あらすじというより、論文の章立てみたいなものです。一、二、三、四……と書きたいことを並べて、さらにその下にA、B、C、Dともっと細かく内容を羅列していく。それをプリントアウトして机の前に貼り付けて、じーっと二、三日眺める。漏れがないかどうかを確認しながら。その間にイメージスケッチをしておくんですが、そうするといざ書き始めるときには主要な部分がだいたい書けている状態になっています。

藤野 なるほど、素晴らしい準備ですね。イメージスケッチというのは構想したものをざっと文章にするようなことでしょうか。

石井 そうですね。だから最初はぐちゃぐちゃになるんです。目次と内容が入り乱れるような変な感じに。でも私はそれがあった方が安心して書けるのでそんなふうに準備しています。適当に書き始めると収拾がつかなくなっちゃいますしね。

藤野 私もやってみたいと思います。最後まで設計図どおりに行きますか?

石井 やっぱりそのとおりに行かないですね。

藤野 そうですよね。途中で修正を入れながらって感じになりますよね。

石井 作ってから壊す、みたいな感覚ですね。見取り図があるから安心して逸脱できます。そうじゃなければどこに戻ればいいんだっけってなってしまいますから。藤野さんは設計図を準備してから臨みますか?

藤野 私は頭のなかでぼんやり考えるくらいです。初め、中頃、終わりあたりの展開を。でもそのとおりに行くことの方が少ないですね。着地点も想定していたより手前だったり、もっと遠くだったりすることがよくあります。だから枚数も予定より短くなっちゃうんだと思います。石井さんみたいなやり方で書けば、長く書けるのかも。勉強になりました。

石井 私はこのやり方でしか書けないんですよ。作家にはきっとそれぞれにあったメソッドがあるんでしょうね。

仕事の描写のリアリティ

藤野 今回の本は装丁も素敵ですね。

石井 そうなんです。純文学っぽくないイラストでいいですよね。単行本を担当する編集者さんにどの順番で四つの作品を並べますかと聞かれて、最初はクリスマスを主題にした「Delivery on holy night」が一番目でいいかなと思っていたんです。表題作は冒頭が地味じゃないですか。旅館で働いている主人公が小皿にお新香をつけている場面から始まるから。

でも、編集者さんは「ティータイム」を一発目に持ってきた方がいいんじゃないですか、と提案してくれて。どうかなと思ったんですが、実際に本になったのを見てみるとそれで正解でした。読者はまず表紙の「ティータイム」という、このタイトルの微温的なイメージに合わない不気味な文字と毒々しいイラストを見てから本を開き、最初に読むのが「だだっ広い一階大宴会場〈白根〉でひんやりした畳を踏み、明里は小皿にお新香をつけていった」という一文なわけでしょ。意表をつきますよね。編集者の方はちゃんと小説を総合的に見てはるんやなと思いました。

藤野 ギャップがある方がインパクトありますもんね。

石井 ええ。なるほどと思いました。この表紙の次に「Delivery on holy night」のあの冒頭が来ても割とふつうじゃないですか。それよりはお新香の方が落差があるな、と。

藤野 「ティータイム」も「すばる」の特集に合わせた小説ですよね?

石井 はい、「すばる」で「ティータイムの効用」という特集を組むというのでそれに合わせて書きました。ティータイムという言葉を聞いたときに、そういえば、と思ったことがあって。作中に明里が三つケーキを買って従業員寮に帰ったところで同僚の子どもたちに見つかる場面がありますよね。私も昔、仲居の仕事をしていたときに同じようなことがあったんです。明里は「ケーキ食べる?」と声をかけて部屋に招き入れるんですが、私は部屋で一人で爆食いしました(笑)。

藤野 現実はそうですよね。私も一人で食べると思います(笑)。

石井 あとで誘ってあげればよかったかなと思ったんですけどね。テーマを聞いてそのときのことを思い出しました。仲居の仕事の場面など、もともと書いていた断片があったのでそれと繋げて書いてみたらうまくいきました。お題をいただいたことで化学反応が起き、かえって書きやすくなることはありますね。

藤野 明里がしているようなお仕事は実際にされていたんですか?

石井 はい、仕事は温泉旅館の仲居やサラ金の従業員などいろいろやりました。

藤野 収録されている作品はどれもお仕事の描写がとても細かくてリアルでした。「ティータイム」の仲居はもちろん、「奇遇」のクルーズ船スタッフとか「網ダナの上に」の特急列車での車内販売とか。最後の「Delivery on holy night」ではピザのデリバリーの現場も描かれてますよね。こういう仕事は取材をされるんですか?

石井 いえ、ネットで調べるくらいです。ブログとかSNSとか「教えて!goo」みたいなのを。そういうのをじっくり読んでいると、だんだん自分がやったことあるような気がしてくるので、なりきって書いています。でもきっと本職の方が読んだらこんなんちゃうわと思うかもしれない。

藤野 私もよくそれを心配しながら書いています。でも石井さんのはすごくリアルだからきっと大丈夫ですよ。車内販売もクルーズ船のクルーも。

石井 だといいですけど。もし「奇遇」を読んだらインドの人たちは怒るでしょうね。この小説の中でクリシュナは〈貨物船における無期重労働刑〉に処されたことになっているんですが、インドにそんな刑罰あらへんで、と。

インドというワンダーランド

藤野 さんざん聞かれたと思うんですが、石井さんがインドとどこで出会われたのか改めてうかがってもいいですか?

石井 私は早稲田の法学部を出てから、作家を目指して小説を書きながらずっとフリーターをやっていたんですね。小説執筆のさいはいろんな本を読むわけですが、何を読んでもどうしてもわからなかったのが仏教でした。それで、いろんな仕事をして貯めたお金で、大学に戻って仏教を勉強し直すことにしたんです。東大文学部のインド哲学仏教学研究室に入ったんですが、残念ながらサンスクリット語がさっぱりわからず専門を中国仏教にした軟弱者です。そこでサンスクリット文学を研究していた夫と知り合い、彼のインド留学に一緒についていくことになったのも何かの因縁でしょうか。

藤野 サンスクリット文学で日本語で読めるものはありますか?

石井 たくさんありますよ。『マハーバーラタ』とか、『ラーマーヤナ』とか。短くて読みやすかったのは『屍鬼二十五話』とかかな。でもうちの夫が専門にしているのはこういう物語系の文学ではなくて、詩学の方です。たぶん東アジアでいちばんサンスクリット語ができる人だと思います。

藤野 サンスクリット語は難しそうですね。

石井 そうなんですよ。屈折語という種類の言語で、名詞も動詞も形容詞もとてつもなく変化して……二年間の格闘のすえ、めでたく挫折しました。

藤野 『百年泥』にはタミル語のことが出てきますよね。タミル語はできはるんですか?

石井 タミル文字はうっすら覚えてるけど、タミル語はもう忘れました。いろいろ齧っては何もものにならずに終わっている人間なんです、私(笑)。

藤野 でもそれがちゃんと小説に結実してますよね。

石井 わかったような顔して書いているだけなんですよ。インドもバナラシとチェンナイしか知らなくて、他の地域に行ったことがありません。住んでいるとあまり一人で旅行とかしませんし。

藤野 いやいや、インドで暮らしてらっしゃったことがとても貴重な経験やと思います。何か怖い話とか聞きました?

石井 バナラシは毎日が虚構のような世界でしたね。たとえ幽霊が出たとしても「ふん」みたいな感じで驚きもしないと思います。現実の方が凄まじいので。私はインドに行く前に、今までの自分をぜんぶ忘れよう、何があってもたじろがないようにしようと決心していたんですけど、驚異の連続でした。

藤野 どんな驚きがありました?

石井 事件とかハプニングのみならず、日常的なことすべてが「なんやそら」の連続でした。たとえば、うちのガスコンロを修理に来たおっちゃんが、物の扱い方がとにかく乱暴で、そばにあった私のマグカップを叩き割ってしまったんですが、まったく平気な顔をしている。あんたは一つ直しに来といて一つ壊すんかと思ったんですけど、もっと驚いたのはそのおっちゃんが修理の途中で「ちょっと三十分くらい外に出てくる」と言って急にいなくなり、戻ってきたのは三日後でした。あんたの三十分は三日なんかい、と心のなかでつっこみました。これはごくささいな一例ですが。

藤野 それはびっくりしますね(笑)。それが当たり前の世界なんですね。

長い話を語る小説の不自然さ

藤野 今回の短編集で私がいいなと思った書き方があって、それは登場人物たちが自分の過去を語るときに「長い話ですけどいいですか?」と言ってから話し始めることです。「ティータイム」では同僚の息子の祐貴くんが「長くなっちゃうと思いますけど、聞いてもらえますか」と言うし、「奇遇」ではクリシュナの「長いお話です。いいですか」という一言があってから語りが始まる。「Delivery on holy night」でも、智史が万里亜に話し始める前に「……話せば長い話なんだけど」って言いますよね。

石井 そういうパターンが続いていることに昨日、気づいたんですよ。もっと工夫すればよかったなと思ってます。

藤野 いえ、私はここに石井さんの小説の特徴があると思うんです。今挙げた三つの作品では誰かがそういう一言をきっかけに話をし始めることで、現在から過去の物語へと移り変わりますよね。私自身、小説を書きながら、なんでこの人はこんなに長い話を滔々としてるんやろう、誰がこんな話を聞かされてるんやろう、こんなん聞いてられへんやんと不安になったりその不条理さに耐えられなくなったりするので、この書き方はいいなと思いました。

石井 小説は独白で語らせることが多いですからね。

藤野 そうですね。でも、読んでいるときは気にならないんですが、書いていると一人でそんな喋り続けるなんてありえないよなって思っちゃうんです。小説という形式が本来的に持つ不自然さに引っかかるというか。もちろんそれが小説の面白いところだとも思うんですけど。

石井さんはその不自然さをちゃんと正面から処理されていて、なるほどと思いました。そうか、長い話ですけどいいですかって始めればいいんやって。小説のなかにある不自然で不自由な部分をそのままきちっと使っているのがよかったです。

石井 普段から私たちは頭のなかでぐるぐる独白しているんですよね。でもそういうもやもやしたものを小説に書くときには何か工夫しなきゃいけない。もしかするとそれを意識しているから自然と藤野さんが指摘してくださった書き方になるのかもしれません。

藤野 そもそも頭のなかにあるもやもやを文章化することが不自然な行為なんやと思います。それでもそれを書かないと小説にはならないから私はいつも不安なのかもしれません。

石井 瀧井朝世さんが編集された『ほんのよもやま話』で藤野さんは、松田青子さんと対談されていたじゃないですか。あのなかでレイ・ヴクサヴィッチ『月の部屋で会いましょう』とカレン・ラッセル『狼少女たちの聖ルーシー寮』を紹介されていましたよね。私も読ませていただいたんですが、短編なのに冒頭からこれでもか、と登場人物が出てくる。ああいうタイプの小説を読んだことがなかったので新鮮でした。私の読んできた日本の小説は往々にして冒頭から主人公が独白したり、状況を長々と説明したりすることが多いなぁ、と。

藤野 確かに登場人物いっぱい出てきますね。

石井 短い小説なのに矢継ぎ早にきょうだいが全員出てきたりとか、寮が舞台の物語やったら寮の人の名前がどどどっと並んでいたりとか。ちょっと大袈裟に言えば、読みながら自分のなかの何かが気持ちよく壊されていく感じでした。藤野さんが独白が不自然だと感じるのは、こういう海外の小説に慣れ親しんでいるからかもしれませんね。

藤野 そうかもしれません。ただ、海外の小説でもめっちゃ喋るやつありますよね。中学生のときにシャーロット・ブロンテの『ジェーン・エア』を読んで、なんでこの人こんなに喋るんやろと思ってドン引きしたおぼえがあります。外国の人はよう喋らはんねんなあって。大学生のときに読んだドストエフスキーの小説もそうでした。とにかく喋る。いったい何ページ喋り続けんねんと不思議に思いました。小説としては自然なことかもしれないけど、現実的に考えたら不自然で。その点、石井さんの小説は読んでいても気にならないんですよ。ぎりぎりのところで、ちゃんと不自然にならない処理をしてはるからやと思います。

子どもを描くときに考えること

藤野 もう一つ、子どもという存在が重要な位置に置かれているのも今回の本に収録されている小説の特徴だと思いました。たとえば、「ティータイム」で石井さんは子ども時代を「絶望的な無力の期間」と表現していますよね。なかなか衝撃的な言葉ではあるんですが、同時に強く共感をおぼえました。石井さんが子どもという存在をどのように捉えているのかが端的に表れているんじゃないかと思ったのですが。

石井 子どもが抱えているあらゆる問題は、初めから自立できていないところにすべての根を持つと思うんです。生まれてすぐにすっくと立ち上がって、母親に「じゃあ、私はこれで」と言えたら何も問題は生じませんよね。

藤野 釈迦のように(笑)。

石井 そうそう。生まれたばかりなのに偉そうな感じで(笑)。でも、現実はそうはできないから、信じられないくらい長い間、親に依存しなくちゃいけない。親の抱えている問題をそのまま自分の問題にせざるをえないし、どんな親に当たるかによってぜんぜん違う人生を送ることにもなる。そこが人間の生の恐ろしさだと思うんです。だから私は子どものことを小説に書かずにいられないんでしょうね。子どもの抱える問題点を無意識のうちに抉り出そうとしているのかもしれません。とはいえ全ての原因をそこに帰してしまうのもつまらないので、そうではない書き方を模索したいんですけど。

藤野 成長して大人になったとしても、子どもだった時代がなくなるわけじゃないですしね。私も歳をとっただけでまだ子ども時代にいるような気もします。

石井 そうなんですよ。ずっと引きずっていますよね。藤野さんはお子さんがいらっしゃるから、その思いもより複雑なものになっているんじゃないでしょうか。

藤野 思ってたんと違うなぁと毎日考えています。子どもが生まれたときからずーっと、あらゆる物事が予想と違っているというか。記憶にある小さいときの自分と子どもを知らず知らずのうちに重ねていたんですけど、やっぱり別人なんですよね。それから、子どもは保護しなくちゃいけない存在なので、そのようにしようとすると、私の中で守ることと言うことを聞かせることが切り離せなくなってしまうことがしょっちゅうあります。でも子どもをコントロールすることはできません。私のコントロールを拒否する子どもの強さに驚いたりもしています。

「ティータイム」でも福祉施設で育てられた祐貴くんは、知らない人の部屋に平気で上がり、細かく作り上げた虚言のようなものを長々と話しますよね。彼の強さも相当なものだと思います。私はそういう子どものふてぶてしさがすごく好きなので、祐貴くんはお気に入りの登場人物です。一方で妹の結芽ちゃんは心配ですね。言葉数も少ないし。

石井 藤野さんは子どもを描くときは何を考えますか?

藤野 子どもって大人に忖度しつつ、でも譲れない一線も強く持っているんですよね。そんなことはわかっていたことですが、自分に子どもができて、一緒に生活しているうちにますますはっきりとしてきました。だから子どものそういう部分を書くのはすごく好きですね。ただ、強さもあるけど、やっぱり弱さもあるのは忘れちゃいけないと自分では思っています。大人が中心の世界で痛い目に遭わされてしまうのはやっぱり子どもなので。

オーストラリアの『ババドック 暗闇の魔物』というホラー映画がそういう視点で子どもを描いていてとても面白いと思いました。事故で夫を亡くした女性と、まだ幼い彼女の息子の物語なんですが、その人は育児に日々疲弊しています。子どもは急に叫び出したり、集団になじめなかったりして学校からの呼び出しもしょっちゅうで、彼女はぜんぜん自分の仕事に集中できない。そんなときに『ババドック』という呪われた絵本を息子が見つけるんです。見るからにおどろおどろしい怖い絵本で、子どもはそこに描かれている奇妙なおじさんみたいなのが絵本から出てきて訪ねてくるって言い出してものすごく怖がるんですよ。

石井 そんなん読んだら夜寝られへん(笑)。

藤野 そうなんです。大人でも怖いわそれ、という絵本なんですが(笑)。ところが、この映画の面白いところは、だんだん子どもの強さが浮き彫りになってくるところなんです。妊娠中めちゃくちゃ体調が悪いときに見た映画ですが、今でも折に触れて思い出します。

ブラックユーモアの魅力

藤野 『ティータイム』のなかに書かれている子ども時代は悲惨なものばかりですが、どの短編も笑える話になっているのもよかったです。不幸な子どもの話を書きつつ、ユーモアも忘れていないのが石井さんの小説の魅力ですね。

石井 ありがとうございます。私はお笑い大好き人間で、無意識に笑いに持っていこうとする傾向は多々あります。じゃないと暗い話はただ暗いだけで読後感が悪い。「Delivery on holy night」でも智史にとってサンタクロースは人生をズタズタにした犯人なんですけど、それをただの悪としてじゃなくて、ある種ユーモラスないやぁな存在として書きたいなと思いました。そのために「いつも気分は半笑い」をモットーに書いてます。

藤野 智史は子どもの頃、両親にムカついてたからサンタに「みんな死んじゃえ」って願うんですよね。そうしたらほんとに死んでしまった。後年そのことを振り返る場面でサンタが〈あれ? だってきみがそう願ったんだよね? そうだよね? ほら、きみの手紙、《みんな死んじゃえ》って。わし、なんか変なこと言ってる?〉と言うところ、めっちゃ怖いんですけど、つい笑っちゃいました(笑)。

石井 誰しもツッコミを入れたくなるような小説を書きたかったんです。サンタクロースからのプレゼントって世界中の子どもたちを無条件に幸せにする素敵なものだと誰しもが信じてるじゃないですか。それなのにサンタの贈り物が人の人生を破滅させる物語を書いたら、「ちがうやろ」と読者が思ってくれるのではないかと。

藤野 親切なおじいさんやと思ってたのに、意外すぎますよね。

石井 遠藤周作さんが昔、悪魔ならぬ善魔という言葉を使っておられました。善魔はいわゆる善意の人なんですけど、自分が善意でしていることであれば誰もが嬉しくないはずはない、そう信じてやまない存在です。受け手にとってはありがた迷惑であったとしても、自分の善意を受け入れないお前の方がおかしいと断罪する。それが善魔なんですね。

遠藤さんご自身も、さぞかしこの善魔によって迷惑な目に遭われたんやろうなと同情しますが、確かにこの世に善魔は少なくない。このサンタは決して善魔という類いの存在ではないんですが、いかにも善魔が口にしそうないやぁな言葉をサンタに言わせようと思い、さっき引用してくださったセリフを書きました。

藤野 サンタの姿でこれをやられると本当にこたえます(笑)。

石井 そもそも私のなかにクリスマスにはしゃぐ世間を斜めに見ている部分があるんです。もちろんキリスト教徒の方々がクリスマスを祝うのは当然ですが……日本人がクリスマスをイベントとして受け入れているに過ぎないことは理解しつつも、つい、クリスチャンでもないのになにあんたら騒いでんねんという気持ちになってしまうんですよ。サンタクロースがひと晩で世界中の子どもたち全員にプレゼントを配る? 何それ、それは奇跡を教義の一部にしている宗教の話でしょうと。

にもかかわらず大人がわざわざ子どもの枕元にプレゼントを置いたりなんかして、まったくもってうさんくさい。そんな気持ちもこの小説のモチベーションの一部になっています。

藤野 その気持ちはわかります(笑)。ただね、置かざるを得なくなるんですよ。外で勝手に学んでくるんですよね、子どもは。クリスマスのことを。そしてその日は特別な日で、サンタさんという親切な人が無条件でおもちゃをくれる日やということを。クリスマスなんてまだまだ先なのに「あのな、今度な、サンタさんにこれ頼もうと思うわ」とか急に言われて。これは高いからだめやでって言い聞かせようとするんですけど、「でもプレゼントはサンタさんがくれるんやから、かっかのお財布は関係ないやろ」みたいに言ってくるから困ります。もう完全に資本主義の罠ですよね(笑)。

石井 私の親は中学生になってもまだ枕元にプレゼントを置いたので、「あ、そういうのもうええから」とあっさり断りました。今となっては、親の優しさに対してもうちょっと別の言い方があったやろと反省しています。

輪廻転生に宿る優しさ

藤野 私はホラー映画や暴力的な映画が好きなんです。血がどばどば流れるものもよくあるんですけれど、石井さんはあまり見はりませんか?

石井 見ません(笑)。

藤野 そうですか(笑)。でも「Delivery on holy night」のラストは私がときどき見ているどばどばの感じやったので、もしかしたら同じ趣味をお持ちなんかもと思いました。

石井 確かにめった刺しの描写が続くので、あそこだけ読んだらどばどばが好きそうな感じはありますよね。話の都合上そうなっただけなんですが、どばどばを描くこと自体は極めて爽快でした。

藤野 三つ目の「網ダナの上に」にも特急列車に轢かれる描写があって、どばどばという点では共通します。ただ、こっちの話は読後感がいいんですよね。貧しい生活を送るお母さんを助けようとして一緒に轢かれてしまった「わたし」が魂魄となってその列車の網ダナの上にいる物語ですが、彼女は最後、自分が好意的に見ていた男女の間に生まれ変わることができる。

しかも二人は愛情あふれる家庭を育んでいて、そのあいだに生まれた子どもは幸せな生活を送れそうな予感があります。二人の子どもとして生まれ直した「わたし」が列車の事故で死んでしまったばかりの人の魂に、またいつか私が産んであげるからね、というようなことを語りかけているラストを、私はなんてやさしい幕切れだろうかと思いました。どばどばとやさしさが並行している不思議な小説だなと。

石井 これを優しい小説だと読んでくださるのが藤野さんらしいですね。

藤野 死が終わりじゃないのがいいなと思いました。死んだらふつうはそれっきりになってしまうじゃないですか。でも、石井さんの小説はそうではないんです。『百年泥』もそうでしたけど、長い時間が経ったあとに掘り出されて、こんなところにおったんかという感じで再び息を吹き返させる。仏教で学ばれたことが活かされているのでしょうか。

石井 輪廻転生説は仏教とともに東アジアに入ってきた考え方ですが、実はインドに古来からある民間伝承なんです。だから仏教独特の思想ではなくインド通有の考え方です。私自身が特に信じているわけではないんですが、「網ダナの上に」はネバーエンディングな終わり方にしたかったので輪廻転生説の枠組みを使いました。人間のカルマには終わりがなく、次々と人は生まれて死ぬんだという考え方がなければどばどばのシーンなんて書けないです。ただ悲惨なだけで救いがないですから。

藤野 そうですよね。途中で蝶のさなぎの話が出てきますが、このモチーフも今のお話に繋がります。さなぎは殻のなかで自分を一旦どろどろに溶かしてしまうんだっていうんですよね。この小説には轢死体とかさなぎとか若干グロテスクなイメージの連鎖があるんですが、そこには生命の可能性も宿っている感じがありました。さなぎも轢死体も一度どろどろ、どばどばになったあとに生まれ変わる。終わりから始まりへと繋がっていくわけですね。

石井 さなぎの話は子ども向けの昆虫の本で読んで驚いたんですよね。どろどろに自分を溶かしてゼロから作り直す、これはすごいなと。

藤野 不思議ですよね。そういうモチーフをうまく使ってるのが魅力的でした。それと、この小説のラストの人身事故で死んで、「わたし」がまた産んであげようという意図で見つめている魂魄は、前世で「わたし」のお母さんだった人ですか? つまり、お母さんだった人は「わたし」といっしょに人身事故で死んだけれども、魂魄となるやいなや同じく魂魄となっている「わたし」に見向きもせずに、レモンイエローのワンピースの妊婦さんの子どもとして生まれ変わりますよね。ラストで列車に飛び込んで死んでしまった母子のお母さんのほうもまた、レモンイエローの服を着ているからあのときの妊婦さんで、となるといっしょに轢死させられてしまった子どもは「わたし」のお母さん。

石井 そうですね。気づいてもらえるようにいくつか伏線を張っておきました。

藤野 それを踏まえて読むと、ますます優しい小説やなと思います。お母さんとの関わりも死で終わらせないのは感動的ですらあります。人と人の関係ってどうしてもそれぞれの役割だけで考えようとするから、この母親は「母親」としていいか悪いかを断罪してしまいがちです。だけど、この小説では「わたし」がそういう役割を超えた一人の人としてかつて母親だった人の魂を大切にしている。語れば語るほど好きになる小説です。

石井 ありがとうございます。これもホラーとして認定していただけますでしょうか?

藤野 もちろんです。グロテスクの向こうに広がりがある、とてもいいホラーだと思います。

自分を自由にするホラー

石井 いろいろ褒めていただいたんですけど、私、昔は嘘を書くことに苦手意識を持っていたんです。十代の頃から読むのも書くのも好きだったんですが、あの頃の自分が書いていたのは日記や身辺雑記みたいな文章でした。小説家になりたいなと思ってはいたんですけど、嘘のお話というものがぜんぜん書けなくて。

藤野 でも読んでいた小説は基本的に嘘のお話ですよね?

石井 そうなんですけど、小説を読みながら「これは嘘だ」という意識は持たなかったですね。でも、そもそも人間は小さい頃から嘘をついてはいけませんと親に言われて育つのに、なぜ嘘を書いてもいいのか、という素朴な疑問はありました。その後はだんだん嘘をつくのが平気になってきて、今では大嘘を書きまくっているのですから人間変われば変わるものです。藤野さんは昔から嘘を書くことに抵抗はありませんでした?

藤野 私はもともと嘘つきでしたね。ただ昔から何か書いていたわけではないので、頭のなかだけでいつも別の現実を生きていました。

石井 私も頭のなかではいつも現実離れしたことばっかり考えていますけど、それでもあきたらず小説が読みたくなる秘密が、藤野さんの「おはなしして子ちゃん」に書かれています。あのなかでホルマリン漬けになった猿が「お願い、お話をして」ってせがむじゃないですか。お話を聞くと自由になるんだ、と。これは小説を読まずにいられないこととまったく同じで、小説を読むことは人間の魂を自由にするんです。藤野さんはそのことをホラーとして書いているのがすごいと感じました。私が書くと、多分もっと力んで書いてしまいそうなんですが、藤野さんはそういうメッセージも込めながら、ちゃんと猿に人を襲わせてホラー仕立てで読者に面白く提供する。これこそが藤野さんなんやな、と。

藤野 私は人間じゃない存在がいきいきとしているのが好きなんですよ。だからホラー映画も大好きだし、ホラーの枠組みで小説を書くのも楽しいんです。ただ、私自身は自分の書くものがあまりホラーだと思っていないんですけどね。

石井 きっと藤野さんにとってホラーというのは自分を自由にする媒体なんでしょうね。

藤野 たぶんそうですね。おっしゃるとおりだと思います。

石井 私も虚構の世界がないと生きていけない人間なので、その感覚はよくわかります。

藤野 めった刺しのぐさぐさ、どばどばなんかも実際に目の前で起こるのは嫌やないですか。でも映画や物語のなかで描かれるのは好きなんですよ。それは実際に直面していない者の思い上がった欲望なのですが。

石井 現実には起こり得ないと思ってるからこそ、虚構の世界でそれを観たり読んだりすると自由になる。

藤野 確かにそうなんですよね。ぐさぐさやどばどばにも自由を感じさせるところがある。だからいいめった刺しのシーンに出会えると嬉しくなるんですが、石井さんの小説にはばっちりありました。

石井 ありがとうございます。藤野さんに褒められるとめっちゃ嬉しくなります。

藤野 私も石井さんとお話しできてとても楽しかったです。石井さんの小説は、読んでいるとどこまでも行けそうな気がしてくるんです。今回『百年泥』から順番に改めて読んで、私ももっといっぱい小説を書きたいなと心から思いました。

石井 それは私も一緒です。藤野さんの小説を読んでいるとむくむくと頭をもたげるものがあります。これからも読者として、同じ作家としてどうぞよろしくお願いします。

藤野 はい、ぜひよろしくお願いします。

(2025.5.14 神保町にて)

「すばる」2025年8月号転載

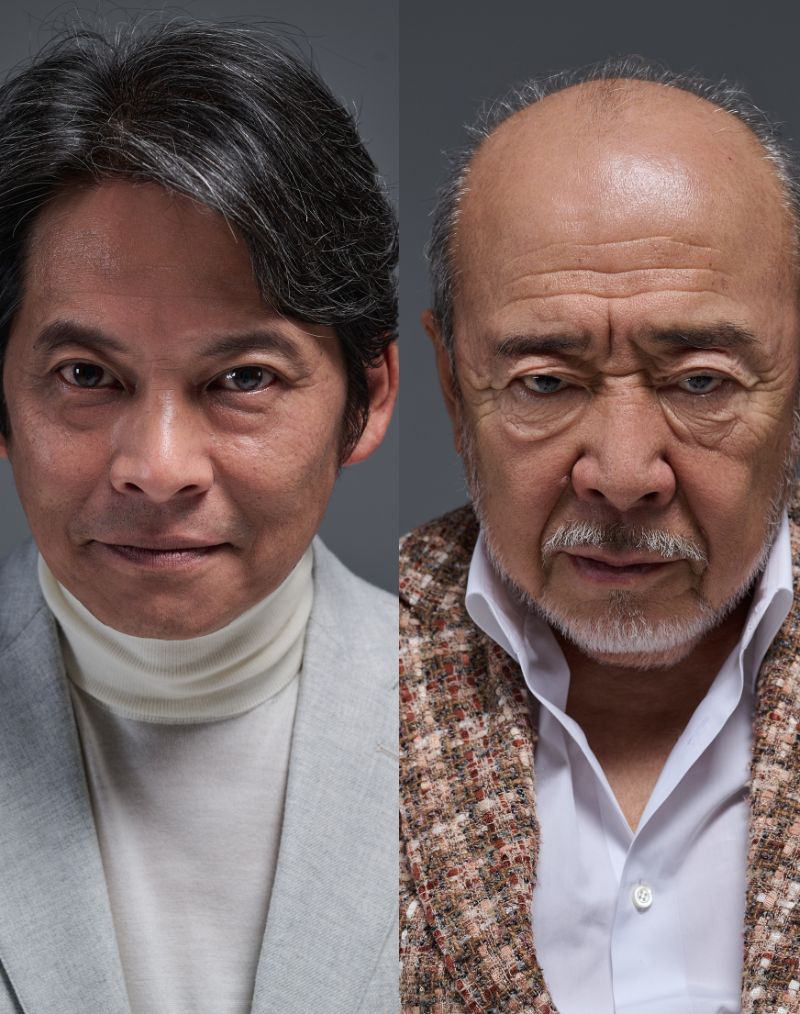

プロフィール

-

石井 遊佳 (いしい・ゆうか)

1963年大阪府枚方市生まれ、埼玉県在住。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程満期退学。

2017年「百年泥」で第49回新潮新人賞を受賞しデビュー。翌年、同作で第158回芥川龍之介賞を受賞。

これまでの著書に『百年泥』『象牛』がある。 -

藤野 可織 (ふじの・かおり)

1980年京都府生まれ。2006年「いやしい鳥」で第103回文學界新人賞を受賞しデビュー。13年「爪と目」で第149回芥川龍之介賞を、14年『おはなしして子ちゃん』で第2回フラウ文芸大賞を受賞。その他の著書に『パトロネ』『ピエタとトランジ』『青木きららのちょっとした冒険』等がある。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。