『虚池空白の自由律な事件簿』刊行記念対談 森晶麿×宮田愛萌(作家・タレント)「言葉が紡ぐ謎と青春」

森晶麿さんの新刊『虚池空白の自由律な事件簿』の刊行を記念し、作家・タレントとして活躍する宮田愛萌さんとの対談が実現。

自由律俳句と短歌という異なる詩型を軸に、創作の背景、言葉へのこだわり、そして物語の構築方法まで、深く語り合っていただきました。

構成/編集部 撮影/隼田大輔 ヘアメイク/yùlaly

――野生に転がっている「野良句」を巡る、俳句連作ミステリ。誰かが書き残した言葉を、自由律俳句として捉えるという試みが新鮮な一作です。宮田さんはいかがでしたか?

宮田 自由律俳句には馴染みがなかったので、最初は不安でした。でも、物語の中で一緒に読み解いていく時間があるからこそ、「こんなに面白いんだ」と気づけて。私は長く短歌をやっているので、解釈のプロセスが似ていて、とても馴染みやすかったです。

森 ありがとうございます。僕も自由律俳句に詳しいわけではなくて、書くにあたって歴史を掘り起こしました。以前から、せきしろさんの句集などは読んでいたんですが、がっつりはまっていたわけではなかった。むしろ執筆を進める中で自由律俳句と親しんでいった感じです。

宮田 作中の自由律俳句も全部作られているんですよね。

森 そうです。プロットは通ったものの、むちゃなことしちゃったなと、執筆しながら思いました。でも楽しかったですね。

宮田 定型の俳句というものがありますが、今回自由律俳句をテーマにしたというのが、この作品をより面白くしているように思います。

森 野良言葉でいきたかったんです。要はその辺に落ちている野生の言葉というのを書いてみたくて。野生の言葉が五・七・五で落ちているというのはまずめったにないので、そう考えると自由律のほうがいいなということで、自由律俳句をテーマにしました。じゃあ自由律俳句とは何ぞやというところから掘り下げ、わざわざ五・七・五という定型があるのに自由律にする意味って何? みたいなところとか、そもそも自由って何ですか? みたいな、少しずつテーマをずらしていくようなところで作品に広がりを出していけたらいいなというのが当初の考えで、大体そのとおりの作品になったかなと。

宮田 実際に野良句を探したくなりました。日常の道中で、これは違うかなとか思ったりして。例えば、「柱に当たって月消し帰る」という野良句ですが、この言葉を虚池さんが見つけたから、自由律俳句として捉えられる言葉みたいなところもありますよね。日常に落ちているだけだったら、見る人によってはただの言葉だけれども、それが俳句に変わる瞬間が、一話一話に描かれているなと。それがとても面白かったです。それから、シンプルに私、野良句たちの漢字と平仮名の配分が好きでした!

森 宮田さんは、『春、出逢い』でも、その辺とても認識していらっしゃいますよね。

宮田 そうですね。短歌は短い一行でさらさらって書ける文だからこそ、漢字と平仮名の割合によって与える印象って全然違うんだろうなと思っていて。なので今回、句を見て、ああ、ここ開くんだとか、ここ漢字なんだとか、じっくり観察していました(笑)。意味のある開きもそうですが、視覚的なわかりやすさや効果を狙っての開きとかに、感覚が出ると思っていて。短歌とか俳句とかだと、私はそういうところを気にしちゃいますね。

森 それでいうと、僕は結構小説を書くときと地続きの感覚でやっているんですよね。小説でもそういうところがあって。よくゲラのチェックで困るときありませんか。例えば、「そのとき」というときの「とき」を漢字にここはしようと思った。ところが、次のときの「とき」は、漢字だとうまく合わないみたいな。

宮田 めっちゃ分かります。

森 あれ、さっきはこれでよかったのに、どっちかに統一したいなと思ったのに、統一できない。

宮田 めっっっっっちゃ分かります。

森 だから、僕はもう統一しないと決めているんですけど。

宮田 一応私の中では地の文は統一して、せりふだけは自由に何してもいいって決めていて。そこだけ、少しルールにして守ろうみたいな気持ちで。

森 そうですね、会話文のときはできるだけ開きたくなるなというのはありますし。

宮田 音とか声の大きさとかでも変わってくるから、気にしますね。

――表記されたときのイメージにとても気を遣っているようですね。

森 今回、俳句をテーマにしようと思った理由の一つが、小説も、一文一文をできるだけ詩や俳句と近いような感覚で書きたいなというのがあったんですね。じゃあ俳句をテーマにした話にすれば、小説という散文の精度というか、そういうものを高められるのかもしれないなというのが狙いとしてありました。

宮田 なるほど。

森 宮田さんの『春、出逢い』は、なぜ短歌を題材にしたんですか?

宮田 この一作前に恋愛小説を書いたので、次は別の題材を考えていたんですね。私がもともと短歌を好きでやっていたので、短歌を絡めた部活ものを書こうと思い、その中で短歌甲子園というものがあるのを知って……といった経緯です。突き進んだはいいものの、後から、これ自分で短歌書くんだって気づいて。

森 キャラクターごとに歌を先につくったんですよね。

宮田 そうなんです。実は主要登場人物は名前だけは先に決めたんですけど、最初の歌のイメージを固めてからキャラクターをもう少し掘り下げていき、好きな歌人や詠む歌集のタイトルを決めました。それらを改めて私自身が読んでから、そのキャラクターを出力していきましたね。

森 すごい。『春、出逢い』は言葉がキャラクター一人一人の個性を集約することによって、小説に不思議な強度が生まれているなと思って。言葉から何かが生まれてくる感じというか、短い言葉をそれぞれの人につくることによって、そのキャラクターに血が通って、それがやがて物語になっていくという、面白い書き方だなと思いました。

――魅力的なキャラクター、といいますと、今作の虚池と古戸馬もでしたね。

宮田 私も二人ともとても好きだったんですけど、虚池さんとの距離感がむずかしくて……。どうしても「虚池」って呼びづらくて、私の中ではずっと「虚池さん」って思ってるんです(笑)。 逆に、古戸馬は「古戸馬君」って呼んでます。そういう絶妙な何か距離感の、古戸馬君のほうがやはり親しみやすさがあって「君」とつけやすいけど、虚池さんは、どうしても「さん」づけになっちゃうんです。近づいたと思うと離れてしまうような人となりがめちゃめちゃよくて。これは沼だなと思いながら読みましたね。かっこいい。やはり賢い人って格好いいんだなと思いました。

――この二人はどういうイメージで生み出されているんですか。

森 ミステリだから、ある程度ワトソンとホームズ的なところはあるんです。ただ、今作は〈黒猫シリーズ〉への回帰みたいなところがあったんですよ。僕は作風の幅が広いので、ファンに不義理をしてきたこともあり、そろそろちゃんと最初に推してくれていた人たちのほうを振り向かなきゃなみたいなのもあって。

このシリーズ、ちょうど六話にしようと決めていたんですけど、六話にしようと思ったときに、〈黒猫〉といろいろリンクしていくような話にしていこうということで、まずは同級生の二人というところでかぶせて、あと一話と六話を月で終わるというふうにしようと考えて、ラストの終わり方は、実は『黒猫の遊歩〜』の終わり方とほぼそっくりにしているんですね。そして虚池と古戸馬の関係性も、こちらは男同士ですけれど、〈黒猫シリーズ〉の二人における恋愛的な側面ではない部分、そういったところを掬い上げたいなと思っていました。

宮田 このキャラクターたちは、自由に動かせるというか、動いてくれた感じなんですね。

森 自由でしたね。書きやすさでいったら、この十年ぐらいで一番だったんじゃないですかね。ほっといてもしゃべってくれるから。

宮田 虚池さんは本当に人を食ったような物言いもするし、異常に賢過ぎます(笑)。最初に野良句を見た段階でほとんどもう分かっているんだけど、古戸馬君を一緒に連れ回して解までたどり着いていく。それが各話での様式美としてありましたが、虚池さん、古戸馬君のこととっても好きなんだなと思いましたね。一人ですぐに解決してしまえばいいのに、古戸馬君が解にたどり着くまで一緒に連れ回している。古戸馬君とのこのやり取りがしたいんじゃないかなと、それを彼は楽しんでいるんじゃないかなと思って。それが楽しいから一緒にいるんだろうなと思うと、何かこの二人、いいな~と。読む方によっては、二人の関係性は萌え的に読めると思いますし。編集者と俳人というバディ物というのも、面白いですよね。

森 やはりどうしても作家と編集って、どこかで成果出さないといけないみたいな関係があるじゃないですか。でも、俳人と編集者ってどうなんだろうと思って。もしかしたら少しそこを超越して、違う絆がありそうだなと思って。僕などはエンタメの世界にいるものですから、成果を出さないと次がないみたいなことの連続なので、もう少し気楽な編集さんと作家の関係というのを見たいなと思ったんです。

宮田 それがこの二人の関係性というか、距離感みたいな。

森 そうですね。ところで、虚池を「さん」づけで呼んでしまうということでしたけれど、普段からそういったことはあるんですか?

宮田 読み終わった後に人に感想などを話すときに何て言ったらいいか分からなくなるんです。この距離感で呼んだら怒るかなみたいな……。だから、自分の心の中で呼ぶときは作中で呼ばれている呼び方だけど、人に外で話すときは「さん」をつけるとか「君」をつけるとか、そういう感じなんです。私、登場人物との距離感が測りづらくて。人見知りしないほうなんですけど、小説の登場人物にはなぜか人見知りしてしまう。

森 面白いですね。

宮田 自分のキャラクターも呼び方が違うんです。作中での呼ばれ方と、地の文の呼び方と、自分の呼んでいる呼び方が違うので。あだ名をつけたりとかもします。

森 登場人物との距離感といいますか、実在性への感覚が興味深いです。

――宮田さんのキャラクターの作り方と、『虚池〜』でのキャラクターの作り方は違ったアプローチかもしれませんね。

森 そうですね。それこそ先に句を考えたりもしてないですし、肝心のメインの謎になる句は、物語が固まるまでXって置いているぐらいでしたから。こういう推理でこういう展開になるから、じゃあこの言葉は入れなきゃいけない、この言葉も入れなきゃいけないと。そういった作品の要請に応える形でX(自由律俳句)が形成されていきました。ただ、それ以外のところで虚池が言っていることなどは、なるべく感性に任せて自由律俳句っぽくというのを心がけつつやりました。

宮田 逆にそのほうが大変そうですよね。これ入れなきゃいけない、これ入れなきゃいけない、でも自由律俳句にしなきゃいけないという。

森 そうですね。そこは少し大変だったなとは思いますけど、でも、ただロジカルなだけの日常の謎だったらいろんな人がやっているので、そこを成立させないと自分がやった意味がなくなってしまうので、そこはマストだなと思って、やらざるを得なかったです。

宮田 どれぐらい時間かかりました? 一句つくるのに。

森 連載でやっていたので、各話大体二十日ぐらいで執筆していました。だから一句完成するまでの時間も同じですね。二週間ぐらいで仕上げて、もう一回見直すときに最後まで迷いながら言葉を入れ替えたり、やはりこの形にしようとか、少しずつ微調整してという感じでした。

宮田 書きながらつくっていた感じだったんですね。

森 はい。僕はミステリ作家でやってきましたけど、ロジカル重視ではなくて、どちらかというとペダンティックさで煙に巻くみたいなスタイルだったんです。ペダンティックなことを言っていたらついでに事件が解けちゃったみたいな、そういう少し目くらまし的なことをやっていたんですけど、今回に関しては、むしろ今までで一番ロジカルにやろうみたいな気持ちでやりました。ハリイ・ケメルマンの「九マイルは遠すぎる」という謎の一言から全部推理していくというスタイルなんですけど、それで全部通すというのが今回のスタイルです。

――かなりのハードスタイルでした。

森 はい(笑)。しかしこういった挑戦をしないと、自分のキャリアにプラスにならない。

宮田 大衆的なミステリーでありつつ、充実したミステリであるというのは存分に味わえました。

――俳句、そして短歌、〈黒猫シリーズ〉では詩を引くなど、その取扱いの難しさをうかがいましたが、小説家としてこの作業はどうでしたか?

森 確実にフィードバックはあると思います。短歌や俳句を小説に取り込むことの、小説というものへのフィードバック。豊かになりますよね。それが別にそういう俳句や短歌が入っているからというわけじゃなくて、それによって何か散文が影響を受けるというんですかね、そういう波及効果みたいなのがあるような。

僕はデビューしたときから、探偵小説をメインでやっているので、探偵小説は詩と構造が交換できるぐらい、価値を交換するものだということを言っていたんです。要は、エドガー・アラン・ポーが詩を書き、探偵小説も書くみたいな。実はポーは詩を書くのと同じ感覚で探偵小説を書いていたんじゃないか、みたいな仮定から、自分で書いて答えを出そうと思ったのが『黒猫の遊歩〜』でした。なので、結局今回もその延長の試みだろうというふうには思っています。

宮田さんの『春、出逢い』を読んでいて、これもミステリじゃないけど、でも少し近いところはあるなという感じが。

宮田 そうですね。私は万葉集をメインに勉強してきていて、今も読むんですが。解釈をするときって、何でこの言葉を使ったんだろう、この言葉を使うということは、こういう状況だったのではないか?といった解釈を、私自身で繙いて、みんなに差し出さなくてはいけないというのがあります。そうなるとやっていることって結構探偵と変わらないような気がしていて。ここにこういう証拠があるから、これがこうなるんですって、明らかな証拠を提示して、そこをつなげていくのが私の役割というのを大学の授業で勉強していて。そこは確かに言われてみれば近いのかもって、今思いました。

森 そういう描写が幾つか出てきて、これは小説自体の強度と結びついているなと思って。

宮田 読むという行為自体、読み解いて解釈していく、言葉をつなげていくというのは、そもそもとても探偵っぽいのかもしれませんね。

――宮田さん、次にこういったジャンルに挑戦してみたいなというのはありますか?

宮田 私、結構いろんな場所でミステリ書いてみたらって勧められるというか。私、ミステリは絶対無理だと思っているんですけど。

森 いや、書けると思いますよ。名探偵宮田愛萌みたいな、そういうのを見てみたいですね。

宮田 この作品読んで、言葉から読み解いていくというやり方が、そういえばあったと。私もやっていた、謎解きって、今日の対談でも思って。少しね、無理かな。でも……。

――森さんはここ数年で、幅広くいろいろ書かれています。さらに次、チャレンジしたいことはありますか。

森 そうですね、『あの日、タワマンで君と』のやり方で一つ分かったのは、ミステリってそんな狭いものじゃないんだなという、何でもできるんだなというのが分かったので、逆に自分がやりたい物語、何でも全部ぶち込んでも成立させられるなと感じています。昔は着陸できるかなみたいな不安要素を抱えながら、着陸できなかったときの悲惨さを考えて冒険ができなかったから、しっかり「これはミステリです」と分かりやすいものしか書かないようにしたほうがいいのかなとか思っている時期もありました。今はもうどんな形で出発しても着陸できるようになってきたので、恋愛小説でもいいし、見た目はどんなふうに見えても、最終的に僕はミステリ作家としてどうせ見られるので、ミステリとして着陸しますという、そこだけ外さないようにして。

宮田 いつから着陸できるなと思うようになったんですか。

森 三、四年前ですかね(笑)。

宮田 遠いなあ。頑張ろう(笑)。頑張ります!

プロフィール

-

森晶麿 (もり・あきまろ)

1979年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。日本大学大学院芸術学研究科博士前期課程修了。2011年、『黒猫の遊歩あるいは美学講義』で第1回アガサ・クリスティ―賞受賞。〈黒猫シリーズ〉の他『探偵は絵にならない』『切断島の殺戮理論』『名探偵の顔が良い 天草茅夢のジャンクな事件簿』『あの日、タワマンで君と』等著書多数。

-

宮田 愛萌 (みやた・まなも)

98年生まれ、東京都出身。23年、アイドル卒業時にデビュー作『きらきらし』を上梓。他の作品に『あやふやで、不確かな』『春、出逢い』など。現在は文筆家として小説、エッセイ、短歌などジャンルを問わず活躍。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!

新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。

-

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

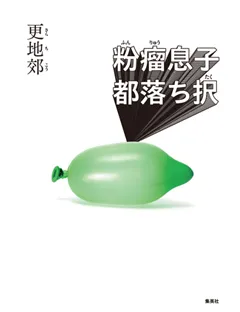

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。