2025年3月5日発売の新刊から、冒頭の10章を特別集中連載! 『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』の著者が忙しい現代人へおくる、優しい読書エッセイです。

序文:心がざわつくときは本という部屋に入ってゴロゴロしていた

2024年12月26日

中学生のころ、友人たちと一緒に登校していた。おしゃべり好きな女子中学生たちは歩きながらもずっと、競い合うように自分の話をし独擅場になることもあった。前夜読んだ本の内容で頭がいっぱいの朝は、決まってそうだった。本に関することを友人たちにとりとめもなく話していると、いつしか学校に到着していた。上靴に履き替えながらも気はそぞろ、ということもあったはずだ。早く家に帰って昨日の続きを読みたかった。

本で読んだ物語を、頭の中のあちこちにしまっておくのが好きだった。一日に何度も、机に頰杖をついて本の中の物語を思い浮かべた。キャンディーよりも甘いひとときだった。またボーッとしてる! と友人たちにたびたび注意されたが、やめられなかった。現実の話より本の中の話のほうがおもしろいのだからどうしようもない。正規の授業時間から夜間自律学習〔訳註:正規の授業時間のあと、学校で夜一〇時ごろまで自習する〕の時間まで、硬い椅子に大人しく座っているのが一日の日課という、代わり映えしない日々だった。

わたしは自分のことを「隠れアウトサイダー」だと考えていた。わたしに基準を提示したり注意を与えたりする先生や大人たちの言葉にうなずきながらも、その基準を心の中からこっそり消し去った。今立っているこの場所が、自分のいるべき唯一の場所とは考えなかった。わたしはどこへ行くべきなのだろう。どう生きるべきなのだろう。心がざわつくときは、本という部屋に入って何時間でもゴロゴロしながら過ごしていた。

エドガー・アラン・ポーの短編小説『メエルシュトレエムに吞まれて』には円筒形の樽が登場する。わたしにとって本は、その樽のような存在だった。主人公の漁師は、ノルウェーのロフォーテン諸島にたびたび出現する悪名高き渦巻きに巻き込まれてしまう。直径二キロを超える円を描きながら周囲のものをすべて飲み込んでいく渦巻きの中へと落下する彼は、ふと、あることを思い出す。かつて海辺で、渦巻きに巻き込まれたあと打ち上げられた浮遊物を目にした記憶だ。粉々になったさまざまな物体に交じって、稀に、原形をとどめている円筒形の物があった。円筒形は渦巻きに飲み込まれにくいという事実を、漁師はそのとき知った。彼はその事実に望みをかけた。

小説の中の漁師のように命を脅かす渦巻きに巻き込まれたことはないけれど、人間関係や状況、思考などが引き起こす小さな渦巻きに心が振り回されたことは何度もある。渦巻きの周りをぐるぐる回る、答えの出ない数々の問いに苦しめられてきた。そのたびに、漁師が記憶を手繰り寄せたように、わたしは本を読んだ。今ここから自分を引っ張り上げてくれる物語や文章を本に求めた。漁師が円筒形の樽にロープで身体をくくりつけ海に飛び込んだように、わたしは物語や文章に自分をくくりつけ「次」に向かって足を踏み出した。本がすべての問題を解決してくれたわけではないけれど、多くの場合、渦巻きから抜け出すことができた。

頰杖をついて退屈さに耐えていた子どもは、大人になってもあまり変わっていなかった。今も、本で読んだ物語を所構わず思い浮かべるのが好きだ。心の中にそっとしまっておいた物語を、こらえきれなくなって唐突に話しだす、という行動も相変わらずだ。これだけ読んでいれば、もうたいがいの物語には心が動かなくなりそうなものだが、むしろ読めば読むほど本にどっぷりハマっていくのが不思議だ。このままいくと、おばあさんになるころには、今よりもっと本好きの「本オタク」になっていそうだ。しょっちゅう、本に関する楽しい空想にふけっている本オタクおばあさんに。

この本を書きながら、ほかの人たちにも本と親しくなってもらいたい、との思いを一文一文に込めた。読者のみなさんが、本を読む楽しさに目覚めてくれれば幸いだ。

わたしの心をつかむたった一文と出合うワクワク感、忙しいなかたとえ一〇分間でも本に没入することで得られる満足感、友人と一緒に本を読み感想を共有する楽しさ、登場人物を自分の「親友」のように感じるおもしろさ、机に向かい、いつになく真剣に人生を振り返るときの悲壮さ……。本を読むたびにそういう感情を味わえるのがうれしかった。この本を読んであなたはどんな感情を抱くだろうか。本が、本を読んだあなたの一日一日が、あなたの目指していた場所へとあなたを連れていってくれますように。

二〇一七年秋、自室にて、ファン・ボルム

※本記事は、3月5日発売予定『毎日読みます』の校正刷りから一部を抜粋した試し読み版です。実際に刊行される内容とは異なる部分がございます。

※※登場する作品タイトルについて、原則として邦訳が確認できたものはそれに従い、複数の表記がある場合は一つを選択しています。

プロフィール

-

ファン・ボルム (황보름)

小説家、エッセイスト。大学でコンピューター工学を専攻し、LG電子にソフトウェア開発者として勤務した。

転職を繰り返しながらも、「毎日読み、書く人間」としてのアイデンティティーを保っている。

著書として、エッセイは『毎日読みます』(牧野美加訳、集英社)のほか、『生まれて初めてのキックボクシング』、『このくらいの距離がちょうどいい』がある(いずれも未邦訳)。

また、初の長篇小説『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(牧野美加訳、集英社)が日本で2024年本屋大賞翻訳小説部門第1位を受賞した。

-

牧野 美加 (まきの・みか)

1968年、大阪生まれ。釜慶大学言語教育院で韓国語を学んだ後、新聞記事や広報誌の翻訳に携わる。

第1回「日本語で読みたい韓国の本 翻訳コンクール」最優秀賞受賞。

ファン・ボルム『ようこそ、ヒュナム洞書店へ』(集英社)のほか、チャン・リュジン『仕事の喜びと哀しみ』(クオン)、ジェヨン『書籍修繕という仕事:刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる』(原書房)、キム・ウォニョンほか『日常の言葉たち:似ているようで違うわたしたちの物語の幕を開ける16の単語』(葉々社)、イ・ジュヘ『その猫の名前は長い』(里山社)など訳書多数。

関連書籍

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

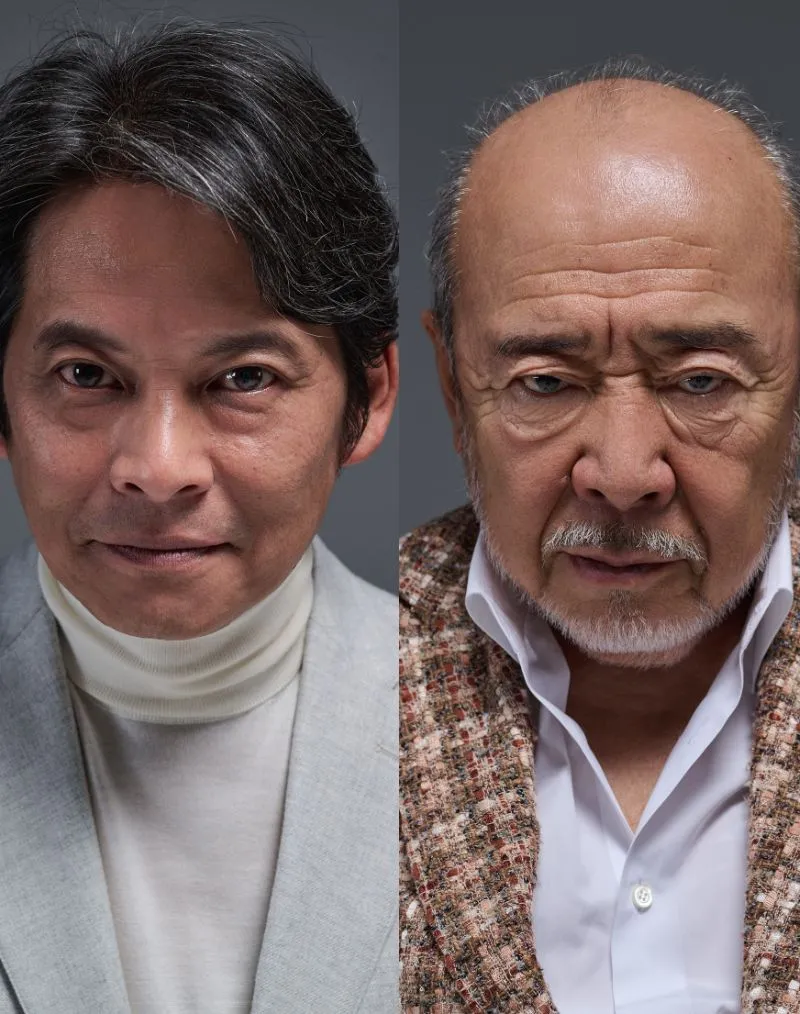

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。