プロフィール

-

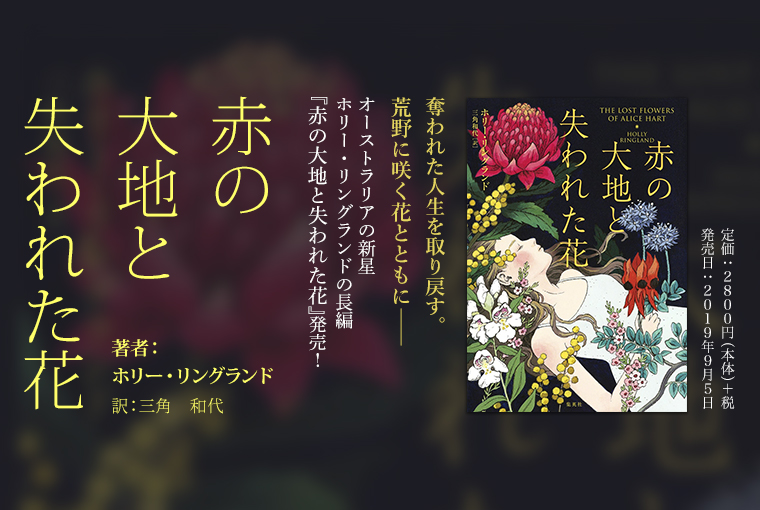

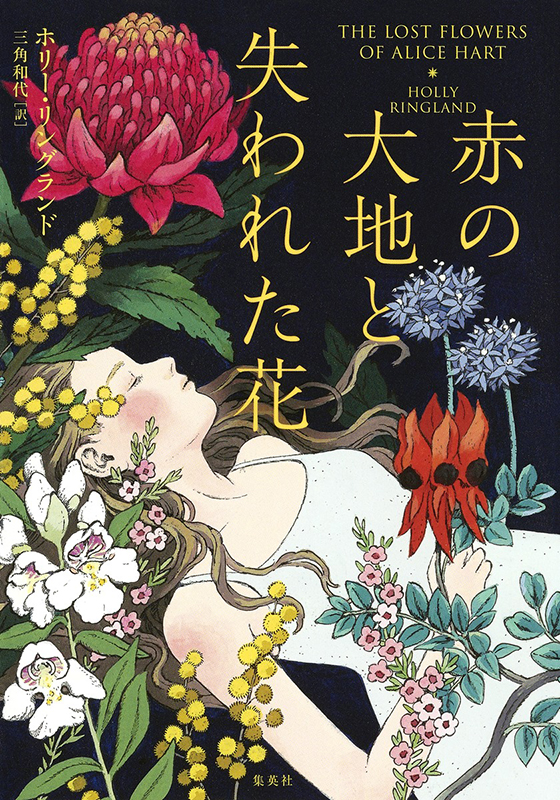

ホリー・リングランド (Holly Ringland)

オーストラリアのクイーンズランド州生まれ。20代の頃、オーストラリア中央部の砂漠地帯にある先住民族のコミュニティで4 年間働く。2009 年に渡英、2011 年にマンチェスター大学での創作の博士号を取得。2018 年に本編で長編デビューを果たす。現在はイギリスとオーストラリアを行き来する日々を送っている。

-

三角 和代 (みすみ・かずよ)

福岡県生まれ。西南学院大学文学部外国語学科卒。英米文学翻訳家。主な訳書に、ヨハン・テオリン『黄昏に眠る秋』(ハヤカワ・ミステリ文庫)、サラ・プール『毒殺師フランチェスカ』(集英社文庫)、キャシー・アンズワース『埋葬された夏』、ジョン・ディクスン・カー『盲目の理髪師』(以上創元推理文庫)、キジ・ジョンスン『霧に橋を架ける』(創元SF文庫)、ジャック・カーリイ『百番目の男』(文春文庫)、スチュアート・タートン『イヴリン嬢は七回殺される』(文藝春秋)など多数。

【書評】花に育てられた少女の数奇な運命 評者:小川たまか

物語は、オーストラリアの海辺の街で暮らすアリスが、父に火を付けようと考える場面から始まる。彼女と母は父から毎日のように殴られる生活を送っているからだ。少しして、アリスは本当に火事が原因で父を失う。彼女が深く愛した母も一緒だった。

少女はその後、父方の祖母が経営する花農場で「花」たちに育てられる。「花」とは、オーストラリア固有種の花のこと。そして、農場で働く、悲しみをうちに秘めた女性たちのことだ。アリスはそれほどの時間をかけずに、花を通じて思いを伝え合う術(すべ)を知る。一方で、自分の出生にまつわる謎は、その後、長い時間をかけて知っていくことになる。

読んでいる間ずっと、ひとりの女性のことを思い浮かべていた。彼女は私の知り合いで、性暴力被害の「サバイバー」だ。そして花にまつわる仕事をしている。彼女ならきっと、小説に描かれたたくさんの花の名前から、私よりもずっと正確な連想をするのだろう。アリスが、花に手で触れて、香りを嗅(か)いで、見て覚えていくのを、彼女にも追体験してほしいと思った。彼女も、花と対話することで生きる道を取り戻した人だからだ。

彼女やアリスのように過酷な状況でなくても、人には人生の中で必ず、自分が生まれてきた環境を振り返り、なぜこのように育ったのかを確認する瞬間があると思っている。なぜ今、自分はこうしてこの地に立っているのか。過去にとらわれてはいけないけれど、過去をおざなりにしてもいけない。

アリスは何度か「私はここにいる」と繰り返す。物語の中でそう書かれるわけではないが、PTSDを発症した性暴力や虐待のサバイバーにとっては、「今ここ」にいると実感できるようになることが治療の目標のひとつとなる。「解離」と呼ばれる症状により、記憶や意識、感覚が希薄なためだ。けれど私は思う。サバイバーでなくても、「今ここ」に集中するのは、実は難しいことだ。五感を働かせ、そのかけがえのなさに気づいたときに、生はいつでも新しく始まるのではないか。自分を取り戻す長い長い物語の後にも、人生は続いていく。

小川たまか

(『青春と読書』10月号より)

担当編集より

オーストラリア、海沿いの天気のように機嫌が変わる父、優しくも悲しい目をしていた母。両親を不幸な火事で亡くした9歳のアリスは、初めて会う祖母に引き取られる。連れていかれたのは、祖母が経営する花農場だった……。自らの価値を見失った少女が大自然の中をひたむきに生きる、衝撃のデビュー長編。The Australian Book Industry Awards 受賞作。

*

皆さんは、オーストラリアの花がどんなものかご存知でしょうか。一部は日本のお花屋さんでも見かけるようになりましたが、たとえば、フランネル・フラワーという産毛の生えたデイジーのような花は、山火事によって花を大きく咲かせます。生態系の中に、火事を経験することが組み込まれているのです。ほかにも、独特の形や生態をもつ植物がさまざま。厳しい自然の中でこそたくましく育つ花々ですが、人の手で育てるはなかなかに難しいそうです。本書は、章題にこうした花々の挿絵と名前、特徴と花言葉が挿入されています。

また、植物以外にも様々な女性たちが登場します。無口だがアリスを心から助けたいと思う祖母ジューン。オーストラリア政府に我が子を奪われたツイッグ、自らの両親を知らないキャンディ。悲しみを抱えながらも、それぞれに強く生きる彼女たちは、知らず知らずのうちにアリスに影響を与えます。「それだけの価値がない人にあんたのすべてをあげないで」とは、アリスが大人になってからの同僚ルルの言葉。他の人に自分の人生を渡してはいけないというメッセージを、著者はキャラクターを変えて、何度も訴えるのです。

自然災害を乗り越えオーストラリアの荒野に芽吹く花たちのように、挫折を繰り返しながら進むアリスのように、足を踏みしめて生きなくては──私たちに勇気をくれる1冊です。

(編集担当K・S)

新着コンテンツ

-

スキマブックス2026年01月26日

スキマブックス2026年01月26日

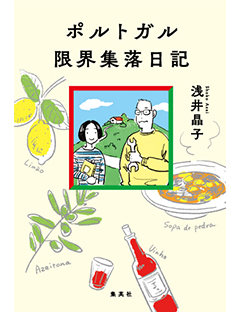

スキマブックス2026年01月26日ポルトガル盲腸日記

浅井晶子

『ポルトガル限界集落日記』刊行記念特別エッセイをお届けします。異国の山奥で急性虫垂炎を患った浅井さん。はじめての救急車体験をしますが……!?

-

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日「外国で暮らすためには、自分のもともと大切にしていたものをいかに守るかが大事」

距離・文化・言語それぞれの面で母国から離れて暮らすおふたりに、異文化交流について語り合っていただきました。

-

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日ポルトガル限界集落日記

浅井晶子

ポルトガルの限界集落に夫婦で引っ越した、ドイツ語文芸翻訳家。完全アウェーのスローライフエッセイ!

-

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日

新刊案内2026年01月26日おおきな口がまっている

一條次郎

キュートでキッチュな著者ならではの世界観。荒唐無稽で目が離せない連作短編集。

-

インタビュー・対談2026年01月25日

インタビュー・対談2026年01月25日

インタビュー・対談2026年01月25日佐々木譲「改変歴史小説を書くのは、いまの社会を自覚的に考えているからです」

“if”の世界線をもとに誕生した改変歴史小説『抵抗都市』と『偽装同盟』、そしてこのたびシリーズ完結編『分裂蜂起』を上梓した著者の思いとは。

-

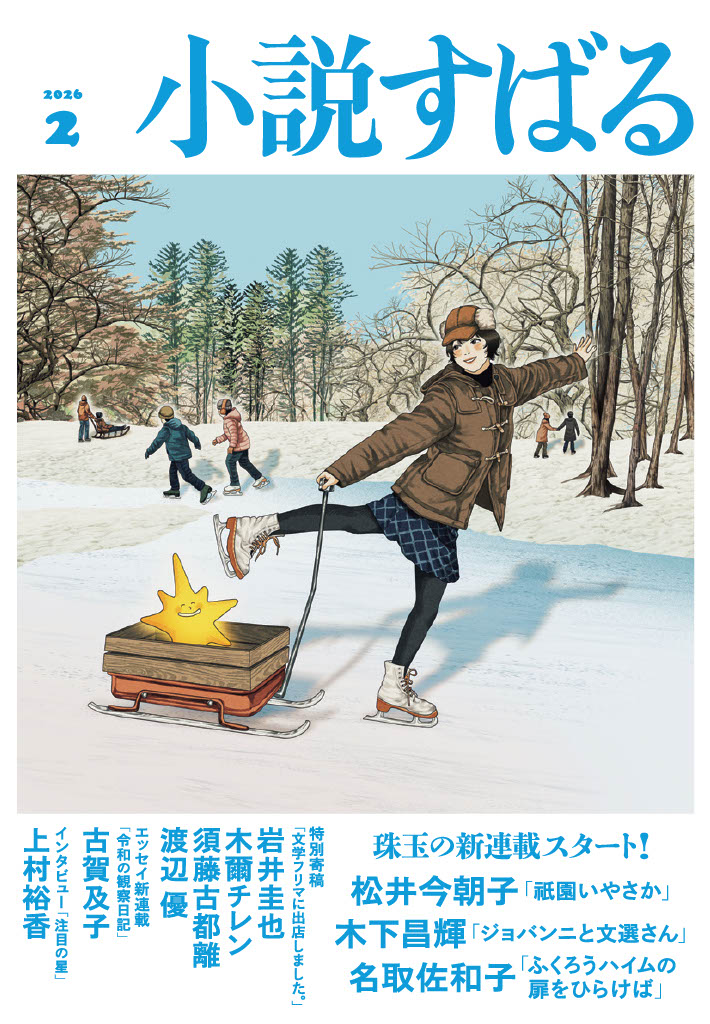

お知らせ2026年01月17日

お知らせ2026年01月17日

お知らせ2026年01月17日小説すばる2月号、好評発売中です!

新連載は松井今朝子さん、木下昌輝さん、名取佐和子さんの3本立て。注目の作家4人による文学フリマ出店レポートも必読です!