内容紹介

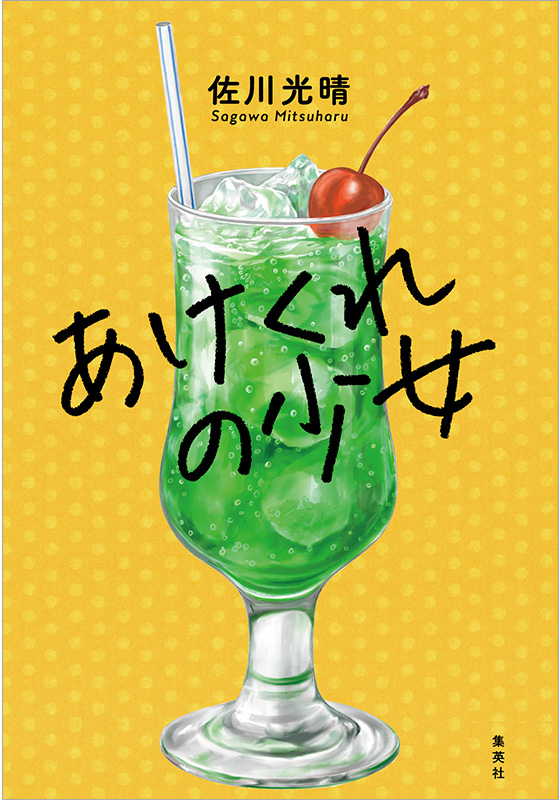

「どこで、どうやって生きていくのか、うちは自分で決めたい」12歳の少女・真記は上京を目指すも、80年代後半の狂騒に翻弄され……親世代にも子世代にも読んでほしい、宝石のような20年間を描いた佐川光晴の最新長編小説。

広島は尾道の小学五年生・真記は、1970年生まれ。子供のいない伯父夫婦からかわいがられ、養女になるかもと心配事は絶えない。中学では英語部の朗読劇が大成功をおさめ、英語を一生の仕事にしていこうと決意する。念願の学生生活は、80年代後半のバブル経済のただなかで、順調そうにみえたのだが……。

当時の時代背景や男女の考え方を、時に繊細に、時にユーモラスに描出する。真記と同時代を生きた人にも、そしていま同世代の人にも読んでほしい青春小説。

プロフィール

-

佐川 光晴 (さがわ・みつはる)

1965年東京都生まれ、茅ヶ崎育ち。北海道大学法学部卒業。2000年「生活の設計」で第32回新潮新人賞受賞。

02年『縮んだ愛』で第24回野間文芸新人賞受賞。11年『おれのおばさん』で第26回坪田譲治文学賞受賞。

小説に『生活の設計』『ジャムの空壜』『静かな夜』『おれたちの青空』『おれたちの約束』『おれたちの故郷』『大きくなる日』等、エッセイに『牛を屠る』『主夫になろうよ!』『おいしい育児』等がある。

エッセイ

尾道生まれの少女

佐川光晴

大林宣彦氏が監督した映画『時をかける少女』を観て、尾道に憧れたひとは少なくないだろう。四十年前、一九八三年の夏に封切られた話題作は主演した原田知世さんの魅力もあり、大ヒットした。ただし私が見たのは翌年六月に催された「さっぽろ映画祭」での上映で、原田知世さんもゲストとして登壇した。残念ながら、後方の席だったので、ステージに立つ姿は小さくしか見えなかった。当時、私は北大の学生で、東京生まれ、茅ヶ崎育ちということもあり、西日本の、瀬戸内海に面する起伏の豊かな土地はとても魅力的に見えた。

初めて尾道を訪れたのは一九八五年の春だ。留年中だった私は授業料を稼ぐため、冬のあいだ、沖縄県の与那国島でサトウキビ刈りのアルバイトをした。援農隊という出稼ぎの一種で、農家に住み込み、ひたすら鉈をふるう。三食付きで日当四千円。往復の交通費も支給される。往きはまとまっての移動、それも札幌から那覇までは飛行機だったから、帰りはひとり旅をしようと決めていた。三月下旬に与那国島を小さな船で発ち、西表島、石垣島、沖縄本島で数日ずつをすごしたあと、鹿児島に上陸。熊本、福岡、広島と、鈍行列車でのろのろ進み、名のみ知る歴史ある町を見て歩くのは楽しかった。それに、道中、私はいろいろなことを考えた。若き日に思い悩んでいたことどもは、記憶の彼方に消え去ってしまったが、憧れていた尾道の風景はいまもあざやかだ。浜辺に行かなければ海の見えない茅ヶ崎と違い、尾道では家に居ながら海が見える。坂道の途中からも海が見える。

筒井康隆氏のSF小説を原作とする映画のなかで、原田知世さんが演じる少女は、タイトルそのままに「時をかける」が、尾道からは動かない。それはそれでかまわないけれど、新作『あけくれの少女』で、私は尾道で生まれ育った真記を風光明媚な故郷から旅立たせたかった。それも、大学進学を機に東京に向かわせたかった。

コロナ禍の影響もあり、地方に注目が集まっているという。移住するひとも増えているというが、ひとも物も集まる都会で一度は暮らしたいと思うのは人情だし、一九七〇年生まれの真記にとってはなおさらだ。かつて地方と首都の差は、それは大きなものだった。

見知らぬひとばかりの都会で生活してゆくには知恵と工夫がいる。しかもネット社会の昨今と違い、情報は足を使って集めるしかないし、交渉は直談判。機知と機転をフル回転させつつも、最後にものを言うのは誠実さだ。

「尾道スクールデイズ」「飯田橋キャンパスライフ」「ハワイクルージング」「利尻ホームカミング」と章立てられた真記の物語を書き進めながら、私は小学校教諭の妻や、それぞれ職につき、家庭を営む三人の妹たちのことを考えた。お世話になっている編集者、新聞記者、書店員さんたちのことも考えた。

その気になれば、かのロビンソン・クルーソーがそうしたように、男性は行き先も決めずにぶらりと歩きだせる。女性がなかなかそういかないのは、ほかならぬ男性たちを警戒せざるをえないからだ。

コロナ禍は全世界に甚大な被害をもたらしたうえに、分断と対立はさらに深まっている。それでも新たな出会い、新たな経験を求めるひとびとの活動はやむことがないだろう。

最後に近況を述べれば、「すばる」誌上で本作の連載が始まる直前の二〇二二年夏、私は自宅で急激な体調不良に陥り、人事不省となった。コロナ第七波の最中で、救急車の到着まで一時間半以上かかり、妻と息子は私が死んでしまうと思ったそうだ。新型コロナウイルスに感染したのではなく細菌性肺炎で、免疫力が著しく低下していたために重症化し、頑健だったからだは一夜にして枯れ木のごとくやせ細った。十数年、公私ともに多忙を極めていたため、からだが悲鳴をあげたのだ。管を何本も繫がれて、病室のベッドに横たわった私は、ただ呆然としていた。

入院は三週間と二日に及んだが、すでに全編を書きあげていたこともあり、予定通りの連載開始となった。退院後に自宅で毎月の掲載分を改稿しながら、私は真記の奮闘に励まされた。愉快な場面ではたっぷり笑い、しんどい場面では涙を抑えかねた。食欲旺盛な子なので、食事のシーンが多いせいか、つられて私もよく食べて、全八回の連載が完結したときには、すっかり回復していた。効用には個人差があると思いますが、元気を出すのにはピッタリの小説だと思います。

「青春と読書」2024年1月号転載

書評

「あの頃」から「今」へ繫がる確かさ

藤田香織

一九八三年から二〇〇四年までの物語である。和暦では、昭和五十八年から平成十六年になる。

いきなり個人的な話になり恐縮だが、一九八三年、高校一年生だった私は、松田聖子より中森明菜派で、開園した東京ディズニーランドにいつ行けるのかヤキモキし、同じ高校一年生ながら甲子園で大活躍するPL学園の桑田・清原を見て野球経験者でもないのに嫉妬にかられていた。夏に発売されたファミコンを、三歳下の弟がクリスマスに買ってもらったこと。夏休み、朝ドラの「おしん」にはまったこと。戸塚ヨットスクール事件や、三宅島の噴火も同じ年の出来事だったと記憶している。

一九七〇年生まれの本書の主人公・真記は、このとき中学一年生。物語はその春から幕を開ける。

運送会社を経営する父と、事務方として支える姉さん女房の母、八つ下の弟・誠一と共に、広島県の尾道に暮らす真記は、小学生の頃から興味を持ち、独自に勉強をしてきた英語の教師になりたいと将来を夢見ていた。身長が高く、バレー部やバスケ部からの勧誘もあったが、部活はかねてから希望していた英語部に入部。容姿端麗で頭脳明晰な「秀才アイドル」と呼ばれる仲の良い友人もできたが、真記は心の奥底に、もやもやと晴れぬ思いを抱えていた。

父は、自らダンプに乗り砂利や土を運ぶ実直な社長だったが、社員は六名きりで、真記の家は裕福とは言い難かった。一方で、尾道から電車で十五分の距離にある三原に住む「本家」の伯父は、八十人ものパートと社員を抱え代々つづく鋳物工場を営んでいた。真記は小学生の頃から、この伯父夫婦の家に泊まりがけで遊びに行くよう促され、子どものいないふたりに、可愛がってもらっていた。ポンポンと買い与えられる腕時計やバッグ。両親にはねだれなかったラジカセやウォークマンまで、伯父は気安く買ってくれた。嬉しくないわけではない。でも、だけど。真記は、この伯父の優しさは、自分を養女にするつもりだからではないか、と察していたのだ。

両親や伯父さんに、はっきりと言われたわけではない。けれど、その場に確かに流れている微妙な空気を、真記が感じとり、思い煩う場面に胸が痛む。弟の誠一がいなければ、自分が養子に出される話が持ち上がることもなかっただろう。父も母も、やはり自分より誠一のほうが大事なのか。でも、だからといって誠一を憎む気持ちはない。弟ができたときのうれしさを、真記はよく覚えていて、だからこそ言葉に出せない気持ちが膨らんでいく。

〈こんなにかわいがってもらっている三原のおじさんとおばさんには申しわけないが、どこでどうやって生きていくかは自分で決めたいと、真記はおもうようになっていた。かなうなら、英語の力でお給料を稼ぎ、誰の世話にもならずに暮らしたい〉

そう思い至った少女が、三十三歳になるまでの歳月の全てが綴られるわけではない。収められた四章で明かされるのは、第一章では、先述した養女問題から、東京の私立大学への進学を目論み策略を練る高校時代まで。第二章では、無事に大学進学を果たし、授業料以外の家賃を含めた生活資金を賄うため中華料理店と観光通訳のアルバイトに奔走するも、青天の霹靂ともいえる「家の事情」で終わりを告げるわずか一年半の東京暮らし。第三章では、英語教師になる夢を捨て、周囲からは「天職」と呼んでもらえる看護師の職に就いた真記が、シップナースとして乗り込んだ、都合三十日に及ぶ豪華客船でのハワイ旅が描かれる。

そして最終話の第四章では、三十三歳になった真記の「これまで」と「これから」が提示されるという構成だ。

先に、個人的な一九八三年の記憶を記したが、読みながら、ほぼ同世代であるはずの真記が歩むこの約二十年と、自分が過ごしてきた時間の違いに何度も驚かされた。真記が生きる日々には、あの頃話題になったNTT株の上場も、テレビや雑誌で繰り返し取り上げられたマハラジャも、クリスマスの赤プリも出てこない。一万円札をひらつかせてタクシーを止める男も、ワンレン、ボディコン、ハイヒールで武装した女も現れない。六本木や青山、代官山や広尾といった人気だった街の名前さえ皆無だ。真記は、ただただひたすらに学び、働き、金を工面して奨学金を返済していく。

けれど、本書は決して、辛いだけの青春記ではないのだ。

まだこどもだった真記に父が告げた言葉が、彼女の胸の奥に響き続ける。

〈「ええか、大人には大人の事情がある。多少は気になるじゃろうが、こどもは知らん顔をして、よくあそび、よく学べばいい。そして、世のなかに放りだされても生きのびていけるだけの力を、どうにかして身につけるんじゃ。それは男も女もかわらん。ぜったいに、あきらめるな」〉

世のなかには、いや、人生には、どれほど頑張っても、自分ひとりの力では、どうすることも出来ない物事がある。足搔くことは大事だが、足搔き続けることのリスクを知ることも生きていくには大切だ。

憧れて、懸命に努力して、なんとか摑み取ろうとしていた夢を、親の都合で諦め捨て去ると決める真記の決断の速さがいい。それからの長い長い時間を、恨みがましく、辛気臭く費やさず、病院の寄宿舎に十三年も居つきながら、自分の居場所を固めていった真記の強さを思う。

バブル期へ向かう熱に浮かされ、はじけた泡の残骸を拾い集めるように、ふわふわと浮足立ったあの時代に、のみ込まれることなく、地に足をつけ生きる姿が、今の自分の足元を見つめ直す活力になる。

読後、真記が歌う『上を向いて歩こう』が、耳に残った。新しい年に読んでほしい、不変の物語である。

「すばる」2024年2月号転載

新着コンテンツ

-

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日消失

パーシヴァル・エヴェレット 訳/雨海弘美

文学を志向する作家が、別名で低俗に振り切った中編小説を書くのだが……。アカデミー賞脚色賞受賞映画〈アメリカン・フィクション〉原作。

-

インタビュー・対談2026年01月07日

インタビュー・対談2026年01月07日

インタビュー・対談2026年01月07日ピンク地底人3号「「わしのこと以外、書くことなんてないやろ」圧倒的な暴力と不条理の果てに見える世界」

小説デビュー作が野間文芸新人賞を受賞した、今注目の作家であるピンク地底人3号さんの不思議な魅力に迫る。

-

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日カンザキさん

ピンク地底人3号

圧倒的な暴力と不条理の果てに、見えてくる戦慄の光景。注目の劇作家による初小説!第47回野間文芸新人賞受賞作。

-

お知らせ2026年01月06日

お知らせ2026年01月06日

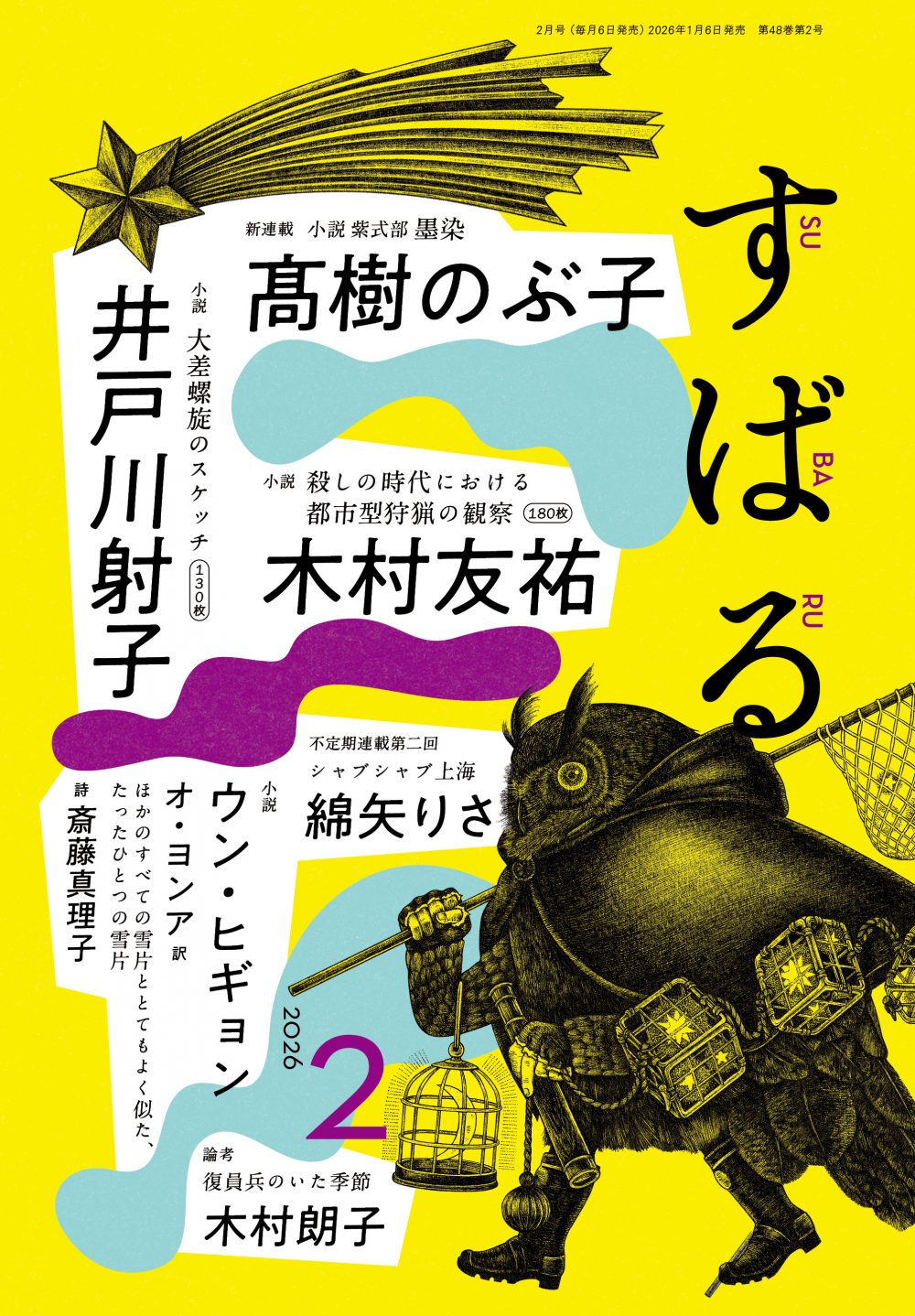

お知らせ2026年01月06日すばる2月号、好評発売中です!

髙樹のぶ子さん待望の新連載は紫式部がテーマ。韓国文学界で活躍を続けるウン・ヒギョンさんの短編も必読です。

-

お知らせ2025年12月26日

お知らせ2025年12月26日

お知らせ2025年12月26日2025年度 集英社出版四賞 贈賞式 選考委員講評と受賞者の言葉

本年も集英社出版四賞の贈賞式が執り行われました。喜びと激賞の言葉の一部を抜粋してお届けします。

-

お知らせ2025年12月24日

お知らせ2025年12月24日

お知らせ2025年12月24日谷崎由依さん『百日と無限の夜』が織田作之助を受賞!

谷崎由依さんの『百日と無限の夜』が第42回織田作之助賞に決定しました!