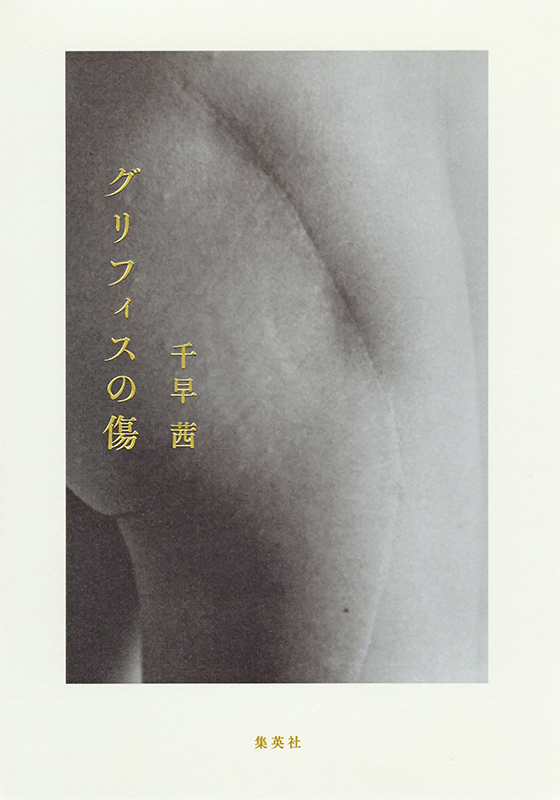

内容紹介

からだは傷みを忘れない――たとえ肌がなめらかさを取り戻そうとも。

「傷」をめぐる10の物語を通して「癒える」とは何かを問いかける、切々とした疼きとふくよかな余韻に満ちた短編小説集。

「みんな、皮膚の下に流れている赤を忘れて暮らしている」。ある日を境に、「私」は高校のクラスメイト全員から「存在しない者」とされてしまい――「竜舌蘭」

「傷が、いつの日かよみがえってあなたを壊してしまわないよう、わたしはずっと祈り続けます」。公園で「わたし」が「あなた」を見守る理由は――「グリフィスの傷」

「瞬きを、する。このまぶたに傷をつけてくれたひとのことをおもう」。「あたし」は「さやちゃん先生」をめがけて、渋谷の街を駆け抜ける――「まぶたの光」

……ほか、からだに刻まれた傷を精緻にとらえた短編10作を収録。

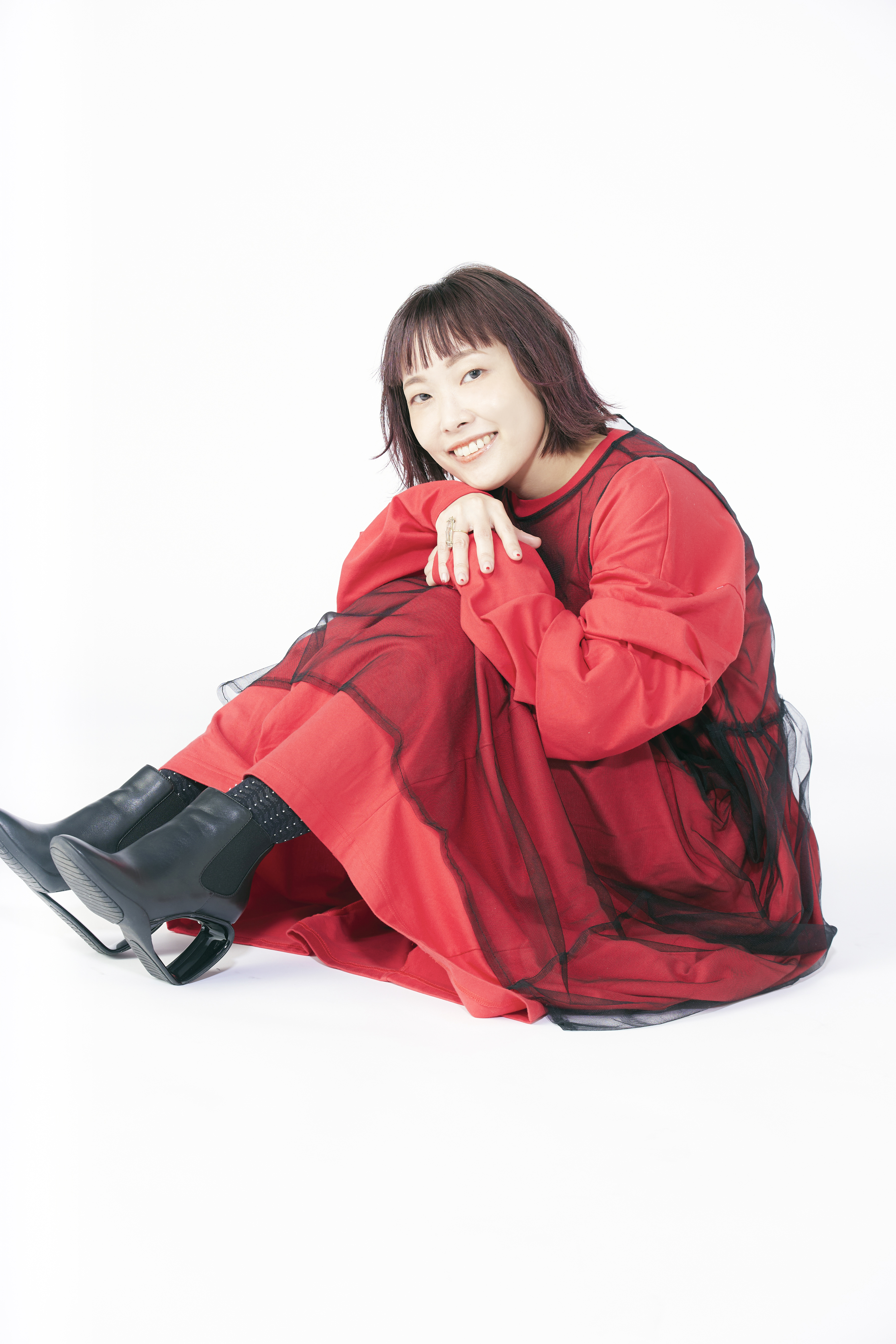

プロフィール

-

千早 茜 (ちはや・あかね)

1979年北海道生まれ。幼少期をアフリカで過ごす。立命館大学文学部卒業。2008年『魚神』で第21回小説すばる新人賞を受賞し、デビュー。翌年、同作にて第37回泉鏡花文学賞を受賞。13年『あとかた』で第20回島清恋愛文学賞、21年『透明な夜の香り』で第6回渡辺淳一文学賞、23年『しろがねの葉』で第168回直木賞を受賞。『ひきなみ』『赤い月の香り』『マリエ』食エッセイ『わるい食べもの』シリーズなど著書多数。

インタビュー

対談

書評

不条理を生き延びた証──傷をめぐる10の物語

青木千恵

「傷を負う」と言うように、傷には負のイメージがつきまとう。傷は痛い、つらい、怖い。傷も血も、なるべくなら見たくない。悪意や暴力の向かう先が自分でなくても、だれかの傷を見、つらい経験を聞くと気持ちが重くなる。たった今も、だれかが傷ついている。ウクライナ戦争もガザへの攻撃も、世界中で大勢の人がやめろと声を上げ、祈っているのに、終わらない。

〈みんな、皮膚の下に流れている赤を忘れて暮らしている〉(竜舌蘭)

本書は、「傷」をめぐる十の物語を収めた連作短編集である。「すばる」二〇二二年一一月号から二〇二三年六月号にかけて連載された八編に、書き下ろし二編を加えた十編だ。“グリフィスの傷”とは、目に見えない傷のこと。〈ガラスはほんとうはとてもとても頑丈だけど、目に見えない傷がたくさんついていって、なにか衝撃を受けたときに割れてしまうものだって。/そういう目に見えない傷のことをグリフィスの傷っていうんだって〉(表題作)と、目に見える傷を手首にいくつもつけた女性が、公園で出会った女性に話している。

一編目の「竜舌蘭」は、デパートで受付業務に就いている「私」の物語だ。苦情を非難に変え、嗜虐の色をにじませて怒鳴りつけてくる男性客に対応する「私」の左ふとももには、古い傷がある。その傷を負ったころに「私」をもっと深く傷つけたのは、別の出来事だった。二編目の「結露」は、男性社員から「生意気そうな子」と言われている唯さんと付き合う、「俺」の物語だ。唯さんの“地雷”を踏んでしまったのではないかと、「俺」は怯えている。三編目「この世のすべての」は、敷地内には、基本的に住民以外はいないマンション街に住む「わたし」の物語だ。安心安全を謳う街には「ひきつれた顔の男」が住んでいて、住民たちと摩擦を起こしていた。

さらに「林檎のしるし」「指の記憶」、表題作、「からたちの」「慈雨」「あおたん」「まぶたの光」と続く、計十編に共通するのは「傷」だ。「私」「俺」「わたし」「あたし」と、いずれも一人称で語られており、語り手は女性が八人、男性が二人である。傷を負った「被害者」だけでなく、傷つけた「加害者」も語り手となり、加害者側の視点も含まれる。さまざまな理由による、さまざまな傷を負った人物が登場し、傷痕はその人固有の記憶やヒストリーと結びついているから、唯一無二の物語が生まれる。〈同じからだがないように、同じ傷もないんだ〉(からたちの)。傷に着目すると、無限を感じさせるほどに物語が立ち現れてくるのである。

また、その人固有の傷を描きながら、読者の古傷やそれに伴う記憶、痛み、哀切さと共振する物語になっている点も、本書の特徴だと思う。生きるために細胞が修復へと働き、時の経過で傷がふさがっても、体は痛みを、過去の出来事を、不条理にさらされた恐怖を忘れない。虐待、いじめ、事故、性暴力、戦争。〈変わらないと思っていた日常で、戦争が起きる〉〈敵の飛行機がやってきて家々を焼き人を撃つようになる〉(からたちの)。この世の不条理がふいに降りかかり、体に刻まれるのが傷なのだと思う。本書は、傷とは、治癒とは何かを問いかける。多彩な着想と視点から被害と加害を描くうちに、十編を通して浮かび上がる世界像がある。怪我をしたとき、傷痕が残りませんように、と思うのは自然な気持ちだ。傷を繰り返し問うことで、つきまとっていた負のイメージが少しずつ取り払われ、別のイメージを持ち始める。

世の中には見えない傷が無数にあって、傷つかずに生きている人はいない。私にも傷があるし、私が傷つけてしまった人もいる。人は被害者にも加害者にもなる。七編目「からたちの」には、傷痕の絵を描き続ける画家が登場する。〈ちぎれた脚や指、焼夷弾で焼かれた皮膚、爆風で吹き飛ばされた耳、銃痕、潰れた目、割れたガラスが刺さった背中……それらは人種も性別も年齢も明かされず、ただの傷痕として展示された〉。画家の祖母の背中には戦時中に負った傷痕があったが、祖母がことの経緯を話してくれることはなかったという。傷や経験、それにまつわる感情を話すのは難しい。リアルタイムの写真や史料は生すぎて、ともすると「グロい」「エモい」とホラーや露悪と同じように受け止められ、平和で快適と思われている世の中においては「他人事」になるきらいがある。では、傷痕はどうだろう。身体的な痛みが去っても、たしかに傷なのだ。本書に描かれている傷と記憶はすぐそばにあるもの、起きうるもので、他人事ではない。

十編もあるから、読者それぞれに響く言葉や、好きな物語は違ってくるだろう。私はなかでも「指の記憶」に胸打たれた。「慈雨」や「からたちの」では父、祖母を思いだし、「林檎のしるし」は傷をあしらった繊細な恋愛小説だと思った。それほどの怪我を負ったことがなく、同様の知人がいないから他人事のはずなのに、「指の記憶」は着想が尋常じゃなく、「俺」と「千田さん」の造形と人間関係、要素の連なりが、小説としてとても見事だと思う。せつせつと胸に迫る物語に、涙がこぼれた。

傷痕という不条理を呑み込んで、私たちは生きている。死体の傷口はひらいたままだが、生きていればふさがる。悲しみのヒストリーはその人を強く、美しくする。できることなら傷つきたくはない。それでも生き延びた体の傷痕と、不条理を問い続ける心を持つアンバランスな姿こそが、ほんとうに美しいものなのだなと思う。

「私」が死んだら、傷も記憶もどこかに行ってしまう。でも小説は、言葉はいつまでも残り、その人の痛みと生きた証を語り続けてくれるのである。

単行本のカバー写真は、写真家、石内都さんの作品。美しい装丁の本書は、珠玉の短編集である。

「すばる」2024年7月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。