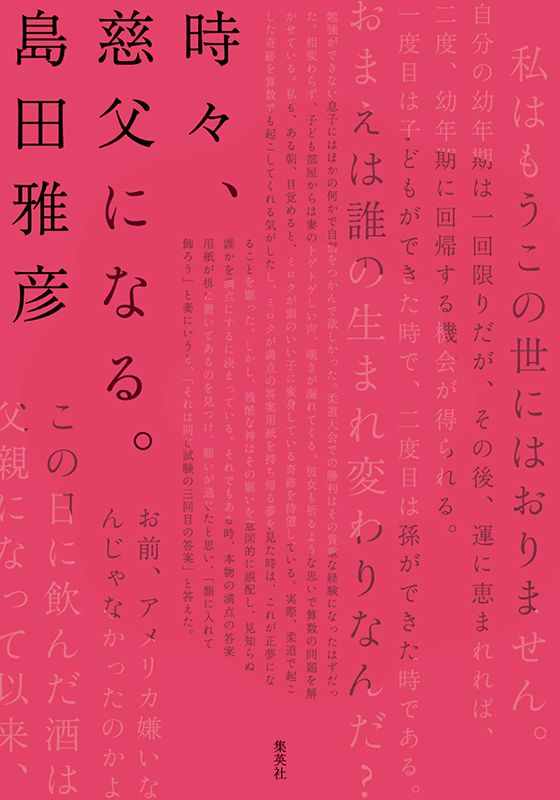

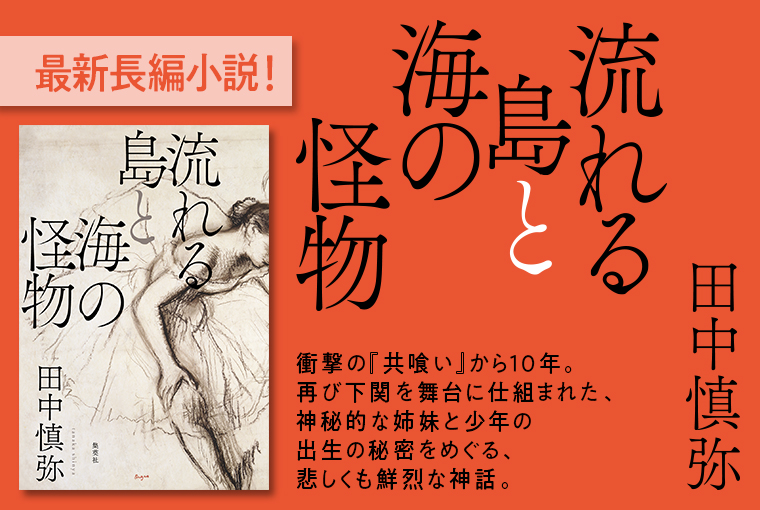

内容紹介

母に連れられた大きなお屋敷で、朱音(あかね)と朱里(あかり)という二人の神秘的な姉妹に出会った。母はなぜ「俺」を姉妹に会わせたのか。それは、母の姉である福子から聞いた、自分の出生にまつわる信じられないような秘密と、朱音たちの母の故郷である「流れる島」にまつわる悲しい神話に結びついていた──。

衝撃の『共喰い』から10年。再び下関を舞台に仕組まれた、濃密な家族と血をめぐる、少年と少女の鮮烈な神話。最新長編小説!

プロフィール

-

田中 慎弥 (たなか・しんや)

1972年山口県生まれ。山口県立下関中央工業高校卒業。2005年「冷たい水の羊」で第37回新潮新人賞受賞。08年「蛹」で第34回川端康成文学賞受賞。同年「蛹」を収録した作品集『切れた鎖』で第21回三島由紀夫賞受賞。12年「共喰い」で第146回(平成23年下半期)芥川龍之介賞受賞。同作は13年9月、青山真治監督、菅田将暉主演で映画化された。19年『ひよこ太陽』で第47回泉鏡花文学賞受賞。他の著書に、『燃える家』『宰相A』『美しい国への旅』『地に這うものの記録』『完全犯罪の恋』『流れる島と海の怪物』などがある。

対談

エッセイ

最底辺の幸せ

田中慎弥

芥川賞を貰ってから十年以上経った。以降、ほとんど増刷に恵まれないながら低空飛行でどうにか作家を続けてきたものの、果してどこまで持つのやら、の恐怖は日々強まってゆく。仕事の途中で鉛筆を握る右腕が痛くなり泣いてしまったり、プレッシャーから吐き気に襲われ、汚ないことになってしまったり、酒を飲んでも眠れなかったり。そこまで自分を追い詰めて仕事をしたところで生活が上向くわけでもなく、逆に追い詰められる度合がひどくなるだけ。生きるためにしている仕事が原因で生きづらくなる。そんなばかなことがと思っても、事実そうなのだから仕方がない。このままでは、比喩ではなく言葉通りの意味で、路頭に迷うことになる。

集英社から、長編を書いてもいいとのお許しが出たのがいつだったかは覚えていないが、周囲から明らかに仕事相手が遠ざかっていた時期だったので、毎月一定の原稿料にありつける連載の話はありがたかった。

その頃、丁度大きな小説を考えていた。自分の作家生活の中でも、これまでにないほどの重量感。これ一つで作家としての残りの時間が埋まってしまっても構わない。資料もこそこそ集めていた。よし、やれる。芥川賞以降の不振から脱け出せる、ばかりでなく一気に他の作家たちを抜き去り、ついには世界への扉が開かれ、やがて厳寒のストックホルムでの授賞式へとつながる……待て待て、焦る必要はない。ここはじっくり狙いを定め、資料を読み直し、構想を練り上げ、文体を選び、登場人物の細部を固め、全てが整ったところで書き始めればいい。栄光は約束されているのだ。

だが、勿論そんなことはなかった。何もかもが、うまくゆかないように出来ている。一世一代の大長編とばかりに勇み立って具体的なストーリーを、組み上げてはばらし、別の手法で再び構築する、という作業をくり返すうち、あまりにも大がかりになり過ぎて自分でもどうしていいか分らなくなり、ではひと続きの長編ではなくいくつかに分割して断続的に書き継ごうか、しかしそれだと緊張感が途切れる恐れがある、やはり一気に書くしかないか、と迷っているうちに、よくないことが起った。作家人生の全てを費やしてもいいと決意していたこの構想が突然、なんの意味も興味もない、一行だって書くに値しない代物に思えてきたのだ。そんな筈はない、自分で資料まで集めて意気込んでいた構想だ、そう思い直してみても、もはやなんの魅力もないがらくたにしか感じられない。何度考えても同じだ。

こういうことはこれまでにもあった。構想ばかり膨らませて勝手にその気になった結果、料理を作り終った途端にもう食べてしまった気分になり食欲が失せるように、ここまで考えたのだからもう書いても書かなくても同じじゃないか、と意欲が後退してしまうのだ。

今回、決定打となったのは、書くのは無意味だと感じていることを隠したまま担当編集者に長編の構想を話したところ、こちらの心理に合せるかのように、それ、やめておいた方がいいんじゃないですか、と言われたことだ。当然、先方がこちらの意欲の後退を見破ったのではなく、作家の考えそのものが間違っていると純粋に指摘しただけだ。構想が無意味に思えるにはそれなりの理由があった。最初から破綻した構想でしかなかったのだ。料理したために食欲がなくなったのではない。もともとおいしくないレシピだったのだ。全てが無駄だったのだ。

作家人生の残り時間を注ぎ込んで、と張り切っていた長編はこうして、頓挫すべくして頓挫した。資料も全部捨てた。となれば、自分にはもう書くものは残されていない。作家以外の職に就いたことはないし労働意欲もない。何もかも終りだ。これまでにも危機はあったが、今度こそおしまいだ。

というような、無残であり、編集者を始めとする他者にはどうでもいいような時間を過したあと、ほとんどなんの準備もせずに、ただ締切を守る目的のために書いたのが、タイトルにも準備不足が反映されている『流れる島と海の怪物』。構想などあらばこそ、その日書けることだけを書き連ねてゆくというひどいやり方のため、壮大なストーリーなどはなく、早い話が身辺雑記と思い出話の合せ技に、取ってつけたようですらない幻想性を無理やりぶち込んで、小説みたいに仕立て上げたもの。その結果、私が人間としても作家としてもそこから離れなければと常に考えている二つの要素、暴力肯定と女性蔑視から、またもや逃げ切れない内容となってしまった。小説らしいストーリーの中でそれらを描くならまだしも、身辺雑記と思い出話でそうなってしまうのは、私自身が日常的にそういう価値観に浸っている証拠だ。そこから離れなければ、とも本当は考えていないのだろう。救いようがない。

作家たるもの、小説たるもの、政治的に正しくあらねばならない、世のため人のために正しいメッセージを届けなければならない、そうでない作品は小説としての水準が低い、と見なされる御時世、というより小説とはもともとそのようなものだ。立場の弱い人、声を上げたくても上げられない人を意識して書くものの筈だ。その点で『流れる島と海の怪物』はものの見事に低水準と言えるし、私に執筆を許している出版社じたいが、鈍感な、低水準の企業ということになる。作家になって約十八年、一度も小説の依頼をされたことのない文芸誌があるが、それこそが政治的に最も正しいあり方なのであり、他社も見習うべきだ。個人的には見習ってほしくないが。

どう考えてもこの世の害悪でしかない私の小説が、世のため人のためになるとすれば、こんな作品でも超大手出版社が単行本にしてくれる、という点だ。作家を目差す人や、作家になったものの書きあぐねている人がこれを読み、この程度の作品でも本が出るのだ、田中に比べれば自分の方がずっと可能性があるぞ、と前向きになる。そうやって新しい書き手がどんどん誕生し、出世してゆく。西村賢太亡きいま、日本文学の最底辺を一人で支える作家として、これほどの幸せはない。

でも、路頭は、やっぱりいやなので、どうか本を買って下さい。最後まで読まなくてもいいので買うだけ買って下さい。

「青春と読書」2023年7月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。