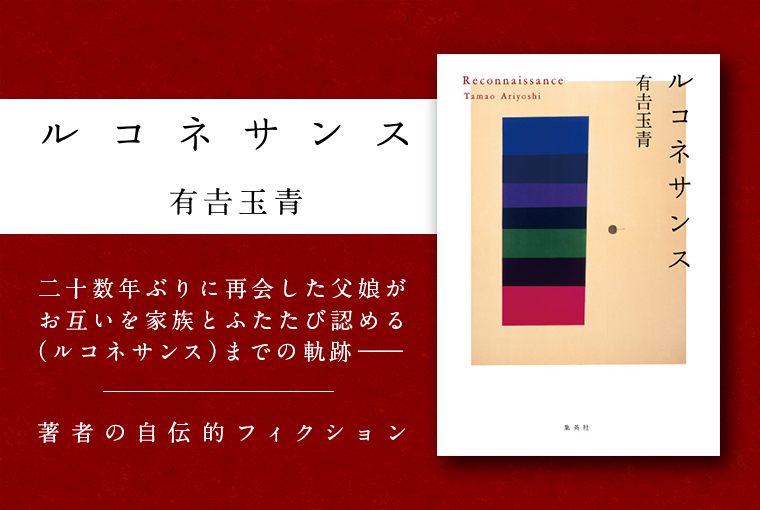

内容紹介

「お父さんに、会ってみないか」。

大学院でサルトルを学ぶ中条珠絵は、亡き祖母と母と暮らした一軒家で一人暮らしを続けていた。

生後すぐに母は離婚し、父とは二十数年会っていなかったが、ある日、伯父から再会を勧められる。

迷った末に銀座のバーで出会うが、なりゆきから娘と名乗らないままに食事を重ね、恋愛にも似た感情を覚える。

自身の結婚を機に、改めて父娘としての再会を果たすも、家族であれば持っているはずの共通の思い出がないことに気づく。

郷里への旅や父の闘病を経て、ようやくたどり着いた父娘の在り方とは――。

父娘がお互いを家族とふたたび認める(ルコネサンス)までの軌跡を描いた、著者の自伝的フィクション。

プロフィール

-

有吉 玉青 (ありよし・たまお)

1963年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部哲学科、東京大学文学部美学藝術学科卒業。ニューヨーク大学大学院演劇学科修了。大阪芸術大学教授。89年、母・佐和子との日々を綴ったエッセイ『身がわり』を上梓、90年、同作で第5回坪田譲治文学賞を受賞。2014年、母を支えた祖母を描いたエッセイ『ソボちゃん』を発表。小説に『ねむい幸福』『月とシャンパン』『美しき一日の終わり』、エッセイに『雛を包む』『恋するフェルメール 37作品への旅』など著書多数。

刊行記念対談

書評

疎外された二人をつなぐもの

中江有里

二歳前後の子が何もかもを「いやだ」と拒絶する通称「イヤイヤ期」は成長過程の一つと言われる。うまくできないもどかしさが反抗的な態度や言葉として出てしまう。それは絶対自分を裏切らない身近な他者=親への甘えでもあるのだろう。

本書『ルコネサンス』の主人公珠絵には生後間もなく母と離婚し離れ離れになった父がいる。二十六年ぶりに娘と名乗らずに会った父に恋愛にも似た感情を抱く。やがて同い年の恋人征太郎と結婚をすることになり、あらためて父と娘として二人は再会した。

父に対する名付けようがない思いの理由は、幼いころの記憶と、父から与えられるはずの愛が欠落してしまった恨みの裏返しにある甘えかもしれない。

大学院でサルトルの研究をする珠絵は、自分の父への気持ちもひとつの材とするように、自らの経験を小説化する。その作品は編集者の目に留まり、作家デビューを果たす。小説という装置はとても便利だ。作家自身の切実な思いを登場人物の言葉にすることで、自分も気づかなかった本心があらわになる。

珠絵は編集者に求められるまま作品を書き始め、そのうち誰の導きがなくても書き続ける。書かなければならない何かを見つけた証だ。

本書を深読みするのなら、珠絵も著者の思いの一部。研究対象のサルトルの言葉も過去からの箴言として響いてくる。

「人はそれぞれ、他人とはまったく違う人格を持つ。人が何を考えているのかほんとうのところはわからないし、自分のことも、人にはわからない。人と人は、原初的にお互いを理解できず、互いに疎外されている」

珠絵のサルトルに関するメモは、本書の主題ともいえる。彼女が「人と人をつなぐ」小説を書き、父を父として受け入れていく。

ラストの珠絵の心情に触れ、何かが一気に流れるカタルシスを得た。人の心には色も形も匂いもないけど、たしかにそこにあった。

なかえ・ゆり●俳優、作家、歌手

「青春と読書」2022年5月号転載

新着コンテンツ

-

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日

新刊案内2025年06月26日筏までの距離

水原涼

デビュー作で芥川賞候補に挙がった著者が贈る、わたしとあなたの8つの物語。

-

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日

インタビュー・対談2025年06月20日宇山佳佑×檜山沙耶(フリーアナウンサー)「風が吹くたび、物語が生まれる」

ウェザーニューズで気象キャスターとして活躍し、その後も活動の幅を広げる檜山沙耶さんと作品、風、お天気について語っていただきました。

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日小説すばる7月号、好評発売中です!

新連載はいずれも小説すばる新人賞出身の佐藤雫さん、神尾水無子さんの2本立て!

-

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日

お知らせ2025年06月17日本日開店、「スキマブックス」!!

文芸ステーションに新しい読みもののコーナー「スキマブックス」がオープンしました!

-

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日

スキマブックス2025年06月17日今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件

結城真一郎

彼氏が浮気をしているのではないかと疑った大学生は、「あるレストラン」に浮気調査を依頼するが――。

-

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日

インタビュー・対談2025年06月17日堂場瞬一「日本政治の未来をフィクションで問う」

堂場瞬一さんの通算195冊目の作品にして、実験的政治小説第二弾『ポピュリズム』の世界観を語ってもらった。