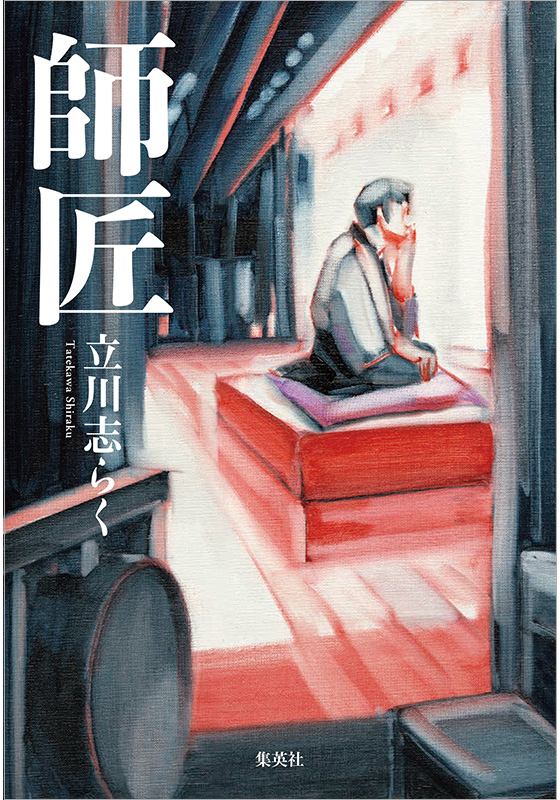

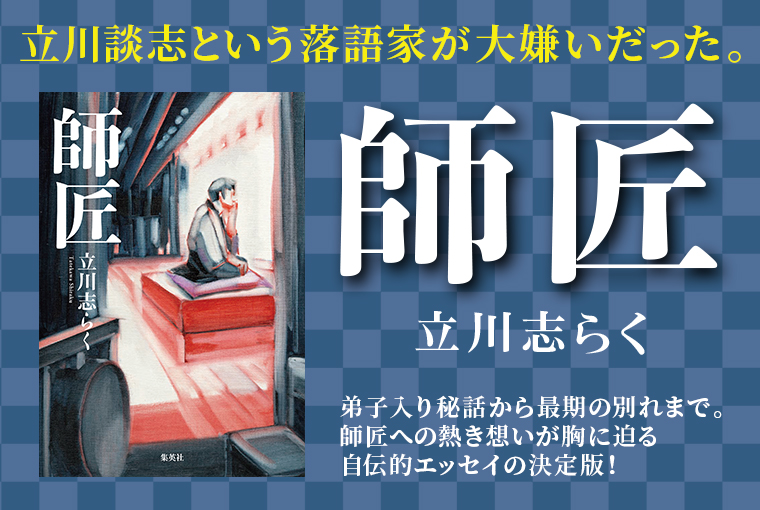

内容紹介

天才にして革命家、そして私の師匠――立川談志。

世間からのイメージは破天荒で、毒舌家で、タレント議員の走り。

ただ落語中興の祖として実力は折り紙付きで、圧倒的な存在感を誇った落語家だ。

そんな談志に、大学在学中に弟子入りした立川志らく。

まさに「前座修業とは矛盾に耐えることだ」と言わんばかりの理不尽な試練に耐える下積み修業時代。そして、芸道に邁進し、二つ目、真打ちへと昇進していく日々には、師匠への尽きせぬ憧憬の念と、親子関係をも凌駕する師匠から弟子への愛に溢れていた。

しかし、そんな関係も永遠には続かない。

2011年11月21日、談志は享年75歳、喉頭癌で逝去。

伝統芸能の世界において子弟の別れはない。肉体は消えても、その精神や芸は弟子たちの体に宿り、次代へと伝わっていく。志らくのなかに談志はまだ生きているのだ。

師匠・談志への熱き想いが胸に迫る人気落語家の自伝的エッセイ。

プロフィール

-

立川 志らく (たてかわ・しらく)

1963年東京都生まれ。85年、立川談志に入門。95年、真打ち昇進。著書に『全身落語家読本』『雨ン中の、らくだ』『立川流鎖国論』『進化する全身落語家 時代と芸を斬る超絶まくら集』『決定版 寅さんの金言 現代に響く名言集』などがある。

お笑いトリオぱーてぃーちゃん・信子とのPodcast番組「志らくさん!信子におもしろい話を聞かせてください」(https://open.spotify.com/show/5NEzjmnqxz226IH42NUh2S)が毎週金曜日19時配信中。

対談

書評

弟子で、同志だった

中江有里

香典も持たず、高校の制服で葬儀に参列した若者は、憧れの落語家・十代目金原亭馬生の遺影を前に手を合わせた。

「師匠! 弟子になりたかった。師匠! 弟子にしてください」

参列者はむせび泣く若者のズボンの開ききったチャックに気づいて、肩を震わせはじめた。

著者の「落語家人生スタートの日」は、まるで落語の一席だ。

本書は葬儀の帰りに立ち寄った寄席で、運命的に立川談志と出会い、弟子入りしてからの日々を綴った自叙伝で、弟子から見た師の裏評伝でもある。

「お前がオレに惚れて入門してきたんだ。ならば死ぬほど気を遣ってみろ!」

談志の気性は激しい。身の回りの世話をする著者は振り回されながらも、いつしか師匠の次の言動を察知するようになる。

兄弟子の談春と前座の勉強会の許可を取る時も、

「前座がやってはいけないというルールを知っているな」

「はい!」

「おまえらのそれでもやりたいという情熱は、師匠でも止めることはできない」とあっさり許可を得ている。

どうやら談志は真っ向からくる人は受け入れるようだ。腫れ物に触るように接するより、真っすぐにぶつかる。そして押したり引いたりしながら、著者は談志の心を読み解いていく。

なぜそこまで談志の気性を理解したのかといえば、弟子だからという理由だけじゃない。加えて談志好みの昭和歌謡を愛し、落語を愛する同志でもあった。

誰よりも談志のこだわりを受け継いだ著者は息子のようでもある。談志亡き後、師の住まいで暮らしているという。

弟子は師匠に憧れ、一歩でも師匠に近づこうとする。本気で談志になろうとする著者の願いが込められたラブレターと受け止めた。

なかえ・ゆり●俳優、作家、歌手

「青春と読書」2023年11月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

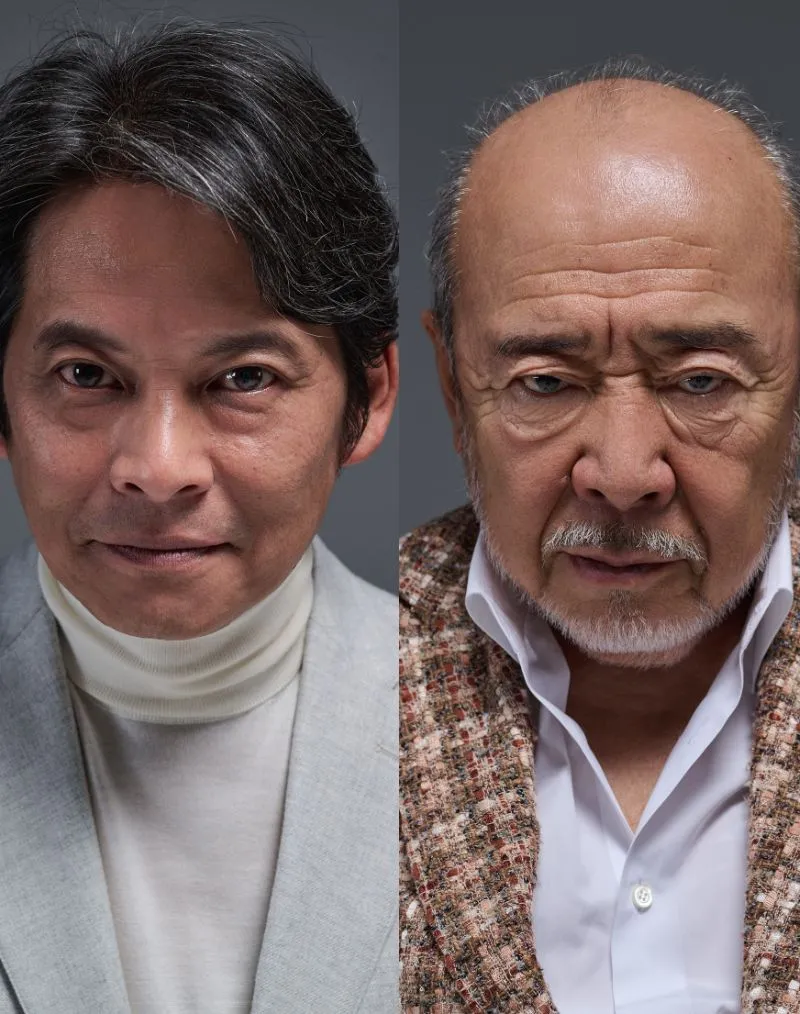

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。