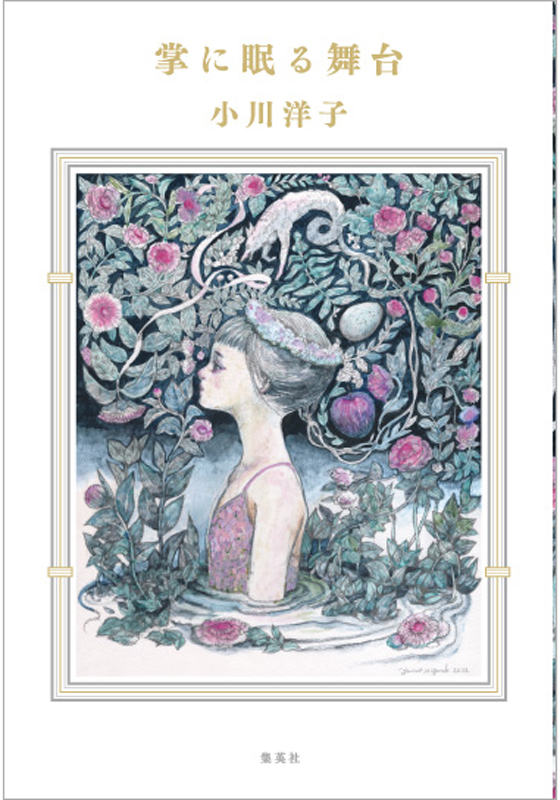

内容紹介

「だって人は誰でも、失敗をする生きものですものね。だから役者さんには身代わりが必要なの。私みたいな」

金属加工工場の片隅、工具箱の上でペンチやスパナたちが演じるバレエ「ラ・シルフィード」。

交通事故の保険金で帝国劇場の「レ・ミゼラブル」全公演に通い始めた私が出会った、劇場に暮らす「失敗係」の彼女。

お金持ちの老人が自分のためだけに屋敷の奥に建てた小さな劇場で、装飾用の役者として生活することになった私。

演じること、観ること、観られること。ステージの彼方と此方で生まれる特別な関係性を描き出す、極上の短編集。

プロフィール

-

小川 洋子 (おがわ・ようこ)

1962年岡山市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。88年「揚羽蝶が壊れる時」で海燕新人文学賞を受賞。91年「妊娠カレンダー」で芥川賞受賞。2004年『博士の愛した数式』で読売文学賞と本屋大賞、同年『ブラフマンの埋葬』で泉鏡花文学賞を受賞。06年『ミーナの行進』で谷崎潤一郎賞受賞。07年フランス芸術文化勲章シュバリエ受章。13年『ことり』で芸術選奨文部科学大臣賞受賞。20年『小箱』で野間文芸賞を受賞。21年紫綬褒章受章。『約束された移動』『遠慮深いうたた寝』ほか著書多数。

対談

書評

八場の演劇そのものの短篇集

松岡和子

なんだろう、この穏やかさ、静けさは。そして、ほのかな苦味を伴った悲哀は、いったい何から生まれてくるのだろう。

小川洋子の八本の短篇を収めた『掌に眠る舞台』である。八本すべてが何らかのかたちで芝居や舞台に関わっている。

「ユニコーンを握らせる」は、大学受験時の五日間を、昔女優だったという遠縁の「ローラ伯母さん」のもとで過ごす女子高校生の話。伯母さんの家では、テネシー・ウィリアムズの『ガラスの動物園』のローラの台詞の一行が、どの食器にも小さな文字で記してある。紅茶を飲みほしたカップの底に文字が現れると、伯母さんは突如その台詞を語る。それまでとは打って変わった張りのある声で「❝一人もこないわよ、母さん❞」。

「ダブルフォルトの予言」は、ミュージカル『レ・ミゼラブル』の全七十九公演を律儀に見て、やがて帝国劇場に「住んでいる」と言う女性の部屋に招かれる元洋品店主の話。「花柄さん」の主人公は、花柄のスカートで近隣に知られる女性で、様々な劇場の楽屋口で、自分が見もしない芝居の出演者を待ち、そのサインをもらったパンフレットを蒐集。彼女の死後、ベッドの下にはきっちり詰め込まれたパンフレットが地層のように重なっていた。

などなど、どの登場人物の行動も奇行の部類に入るだろうが、そう呼ぶのが躊躇われるのは、それがあまりにも密やかで、波も風も立たない秘め事だからだ。

どの話も、語り手一人しか知らないことだったり、二人きりの関わりごとだったり。そこで思い出したのは、劇作家・演出家の故太田省吾の二人芝居『更地』の台詞である。中年の妻は夫に言う、「二人だけしか知らないこと」は「現実にはなかったことかもしれない」と。

八篇に共通する静謐は、「なかったことになる」のを予め運命付けられているからこそ生まれているのではないか。あり得ないことやあり得ない人をあらしめる筆力、それが紡ぎ出す不思議と謎。『掌に眠る舞台』そのものが八場の演劇だ。

まつおか・かずこ●演劇評論家、翻訳家

「青春と読書」2022年9月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。