内容紹介

1995年1月17日未明、阪神・淡路大震災が発生した。

神戸市内の高校から都内の大学に進学し、東京で働いていた青年は、早朝の電話に愕然とする。

かけてきたのは高校時代の友人で、故郷が巨大地震に見舞われたという。

慌ててテレビをつけると、画面には信じられない光景が映し出されていた。

被災地となった地元には、高齢の祖父母を含む家族や友人が住んでいる。

彼は、故郷・神戸に向かうことを決意した。

鉄道は途中までしか通じておらず、最後は水や食料を背負って十数キロを歩くことになる。

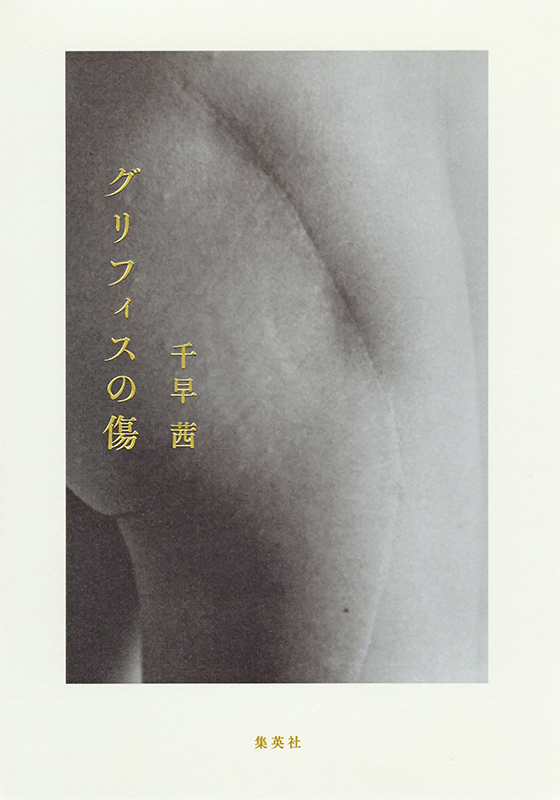

山本周五郎賞を受賞した作家が自らの体験をもとに、震災から30年を経て発表する初の現代小説。

プロフィール

-

砂原 浩太朗 (すなはら・こうたろう)

1969年生まれ。兵庫県神戸市出身。早稲田大学第一文学部卒業。2016年「いのちがけ」で第2回決戦!小説大賞を受賞。21年『高瀬庄左衛門御留書』で第9回野村胡堂文学賞、第15回舟橋聖一文学賞、第11回本屋が選ぶ時代小説大賞を受賞。22年『黛家の兄弟』で第35回山本周五郎賞を受賞。他の著書に『いのちがけ 加賀百万石の礎』『藩邸差配役日日控』『霜月記』『夜露がたり』『浅草寺子屋よろず暦』など。

インタビュー

書評

間にあるもの

塩田武士

小説を書く際、私は常に「間にあるもの」を意識する。

近松門左衛門は「虚と実との間に慰みがある」と論じているが、その皮膜は「虚実」のみならず「新旧」や「明暗」にも当て嵌まる。

私が震災をテーマにした小説の執筆を断っているのは、今の筆力ではこの「間にあるもの」が見えないからだ。

圧倒的な事実を前に、フィクションにする意義が見出せず、また執筆するのに最適なタイミングもつかめない。つまり「虚実」と「新旧」の間に、何が存在するのかが分からないのだ。

そんな背景もあって、担当編集者から本作『冬と瓦礫』の書評を依頼されたときは、正直言って戸惑った。しかも作者が砂原浩太朗さんという。

砂原さんと言えば、端正な文体に油断ならない展開、時を超えて人間を描くことに長けた時代小説の名手だ。当然ながら、自らのジャンルで既に根強いファンを持つ。その砂原さんが現代小説、しかも震災をテーマに執筆すると聞いて不安になったのだ。しかし、だからこそ、作者の心意気を感じた。

「吐き出さずにはいられない」――ときに小説家は、一切の打算なく物語を書く。その剥き出しになった作家性に触れてみたいと思った。

主人公の川村圭介は、四歳になる前に両親が離婚し、以後は母方の実家がある神戸で育った。大学進学を契機に上京し、そのまま東京の会社に入社して四年目を迎える。そして一九九五年一月十七日。

朝、神戸に住む親友の進藤から電話を受けたとき、寝床にいた圭介は震災に気づいていなかった。しかし、テレビに映る惨状を目にして言葉を失う。

幸い家族は無事だった。会社で気遣われるものの、圭介の日常はもどかしいほど平穏だ。だが、電話で祖父の声を聞いた圭介は心をかき乱され、水のペットボトルや食料など約三十キロの荷物を背負い、神戸の実家を目指す。

発生三日目、関西の鉄道網はまだ傷だらけだった。兵庫県西宮市で高校の恩師に電話して車を出してもらったが、国道が車で埋まっていて先へ進めない。結局、車を降りた圭介は、重いバックパックを背に十数キロの道を歩くことになった。

水の流れないトイレ、傾いたマンション、鳥居が壊れた神社、消えたままの信号――この“旅”に出てくる風景が実にリアルで、私の記憶がその一つひとつを裏付けていく。

阪神・淡路大震災が起きたとき、私は兵庫県西宮市内に住む中学三年生だった。あまりの激しい揺れに全く身動きが取れず、初めて死を意識した。足元に本棚が倒れ掛かり、夥しい量の食器が一斉に割れる音を耳にしても、毛布に潜り込むのが関の山。

家族の無事を確認した後、窓を開けて街を見た私は絶句した。至る所で煙が上がり、周囲の家々が崩れていた。それから経験した非日常の生活の中で、私は紙一重で「明暗」が分かれることを知った。

作中、神戸に帰った圭介が、祖母に早起きの習慣がなければ、箪笥の下敷きになっていたと気づくシーンがある。震災時、私の父は出張で関西にいなかったが、在宅していれば家具の下敷きになっていたのは間違いなく、冷や汗をかいたのをよく憶えている。

圭介は家族を県外の親戚の家に避難させる段取りをつけていた。そんな孝行も虚しく、祖父との因縁や母との確執、実父に抱く諦念などに翻弄され、一致団結できない家族像が浮かび上がる。

モヤモヤとした気持ちを抱えながら親友の進藤に会いに行く圭介。神戸市内の人工島に住む進藤の一家もまた、不自由な暮らしを余儀なくされていた。

作中、ある出来事をきっかけに取り乱した圭介に対し、進藤が言い放つ。

「この街でやっていくしかない奴らが大勢おるんや」

家族は県外に避難し、圭介自身も東京へ帰る。その罪悪感や疎外感が、彼を特別な存在にしていた。

果たして、自分は被災者なのか――。

震災からひと月が経って、ようやく私は風呂に入ることができた。隣町の銭湯の浴槽に身を沈め、お湯の温かさに、ありがたさに一人泣いた。そして感謝の念に浸るとともに、罪悪感を抱いた。

淡々と進み、静かに幕を下ろす物語に殊更感情移入できたのは、主人公の圭介や彼と同じ境遇だった砂原さん、そして読者である私が、被災 者と自認できず、一方で余所者とも言い切れない「間にあるもの」だからだろう。

物事を極端に単純化する今の世で、この厳かな小説が果たす役割は大きい。

「小説すばる」2025年1月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月18日

インタビュー・対談2025年07月18日

インタビュー・対談2025年07月18日窪 美澄×藤野千夜「団地を書くふたり」

団地を書き続けてきたおふたりに、団地に対する思いや互いの作品の印象、執筆の背景などを語っていただきました。

-

お知らせ2025年07月17日

お知らせ2025年07月17日

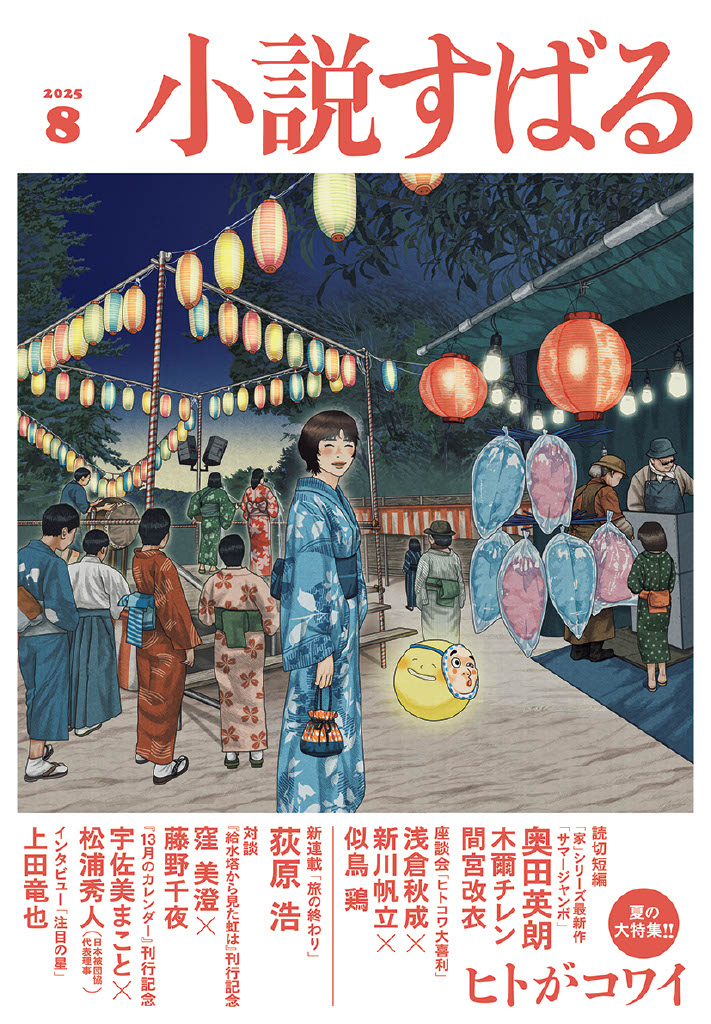

お知らせ2025年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!

巻頭は荻原浩さんの新連載。特集〈ヒトがコワい〉では奥田英朗さん「家」シリーズ最新作の読切短編も!

-

連載2025年07月15日

連載2025年07月15日

連載2025年07月15日【ネガティブ読書案内】

第44回 ホリコシさん

「10分遅刻して卒論を出せなかった時」

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木紫乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。