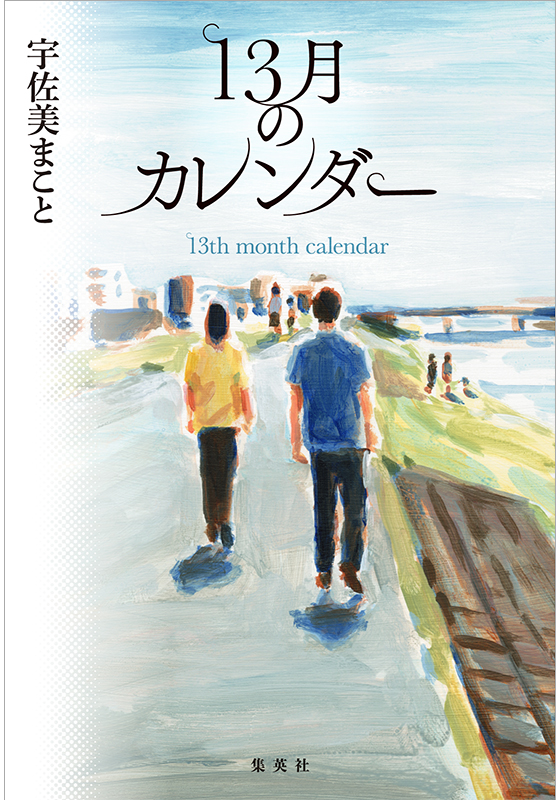

『13月のカレンダー』刊行記念対談 宇佐美まこと×松浦秀人(日本被団協代表理事)「被爆80年、物語に託した軌跡と奇跡」

ミステリにホラー、社会派ドラマまで、多彩な作品を生み出してきた宇佐美まことさん。

新刊『13月のカレンダー』では、広島に投下された原爆を巡る「奇跡の物語」を紡ぎました。戦後80年。

遠ざかってゆく戦争の記憶を、いかに繫いでゆくべきか――

被爆者の松浦秀人さんをゲストに招き、おふたりが暮らす愛媛県松山市でお話を伺いました。

構成/小山美砂 撮影/山田尚弘

戦争を「語る資格」は誰にある?

――松浦さんは、母親のお腹の中で被爆した「胎内被爆者」です。被爆者が経験した惨状やその人生だけでなく、彼らの周りにいる人々の心情にも焦点を当てた本作を、どうお読みになりましたか。

松浦 私は一九四五年の十一月に生まれたので、戦争のことは知らないんですよ。昔、『戦争を知らない子供たち』という歌が流行りましたよね。あれは、私のことだと思っているんです。だけど、三十代から愛媛県原爆被害者の会の活動に関わるようになって、母を含む年長の被爆者から証言をたくさん聞いてきました。『13月のカレンダー』は、彼らが話していたような惨状がその目で見たかのように書かれていて、本当に驚きましたね。そして何より、被爆者の思いを乗せた小説になっている。ありがたくて、今日までに三回読んできました。

宇佐美 三回も!

松浦 はい。大きな声では言いたくないんですが、原爆文学はほとんど読んだことがないんです。読むべきだと思うんだけど、読むのが辛くて苦しくて……。今回は読む機会をいただいたので、一生懸命に。

宇佐美 読んでくださってありがとうございます。私としても、当事者の松浦さんから感想を伺うのはとても緊張することでした。子どもの頃は周囲に戦争体験者がたくさんいて、戦後生まれの私たちは「あまちゃん」(甘い)と言われていた時代でした。彼らの苦労ももちろん知っていたので、実際に体験していない私たちが戦争を語れない、語る資格はない、とも感じていたんです。そんな葛藤に向き合いながら書いたわけなんですが……。

松浦 見たことのない世界なのに、よく書けるなあ、と。社交辞令でなく、真実そう思いました。読みながら、何度も何度も涙して。被爆者の心情もよく捉えてくださっていて、語り部に匹敵する作品だと思いました。

宇佐美 たくさん手記集を読ませていただいたんですが、原爆投下後の惨状もさることながら、戦後の差別とか偏見の話に大部分が割かれているんですね。人に知られるのが怖かったとか、就職とか結婚の時に差別されたとか。あとは子どもに遺伝するんじゃないかという不安や恐れを綴っている人も多かったです。これらも原爆の被害の中に入りますよね。

松浦 小説の中に、隠していた被爆者健康手帳が孫に見つかって、祖父が狼狽するシーンがありますね。その体験がその子に影響を与えて、歪んだ性格とか生き方に繫がっていくという。あそこはやや過剰な気もしたけれど、実際にそういうふうに感じた人もいたかもしれない。そもそも手帳を取らなかった人もいるし、手帳を取っても「おたくは医療費がタダになっていいわね」と言われてその後は使わなかった人もいるし。そういうことを非常に細かく調べていると思いました。

――物語は、原爆が投下された当時七歳だった少女と、十四歳だった少年の体験から始まります。

宇佐美 子どもの目線で、原爆を書きたいと思ったんです。大人の目線で書かれた手記はたくさんあるんですね。でも、その場にいた子どもはどんなふうに感じたのか……たとえば本作の中で、七歳の少女・喜代が、何もわからない赤ん坊と自分を比較して、「自分は戦争で死ぬ」ということを理解している分だけ、まだ幸せなんじゃないかと思いを巡らせるシーンがあります。これが当時の子どもたちの心情だったのではないか、と想像したんです。本当に訳もわからないまま殺されていった子どもたちが大勢いたはず。この目線に、読者を引き込みたいと考えていました。

松浦 この場面はもしかして、私たち愛媛県原爆被害者の会が発行した体験記のあの人の話を参考にしているのかな、と連想した箇所もありましたよ。

宇佐美 はい、読ませていただきました。正直、そんなに原爆のことを身近には感じていなかったんです。でも、愛媛県って瀬戸内海を挟んで広島の対岸にあるから、被爆者や被爆二世のかたが、結構いらっしゃるんですね。こんなに近いのに無知だったのだから、もっと離れた地域にいたらなおさらだろう、と思います。

松浦 私は、被爆地ではない愛媛県で生まれ育ったことで、逆に苦しまなかったところもあるんですよ。高校卒業までは原爆被害の恐ろしさを知る機会もないから、母親は戦争中に交通事故にでも遭ったくらいの感覚で。その後、被爆者と出会っていろいろ知ることになるんですが、広島や長崎で育った胎内被爆の仲間たちは、被爆後の「残骸」みたいなものを体験しています。根拠のないデマに怯え、差別や偏見にさらされることも多かったのだろうと思います。

――『13月のカレンダー』でも、松山に暮らした被爆者とその家族が描かれています。そもそも、この小説を書こうと思った理由を教えてください。

宇佐美 地元紙の『愛媛新聞』で、ある投書を読んだんです。投稿者のお兄さんは広島で働いていて、原爆が投下される前日の一九四五年八月五日には愛媛県に帰省する予定でした。ところが船が欠航となったため、その日は広島に留まることに。翌六日に閃光を浴び、二十歳で亡くなったそうなんです。本当に運命のいたずらとしか言いようがないですね。でも、こういう体験をした人がたくさんいただろうと思うんです。この戦争の悲惨さを書けたらと思ったんですが、さっきも言ったように、自分にはその資格がないと思っていました。

松浦 それは私もそうですよ。被爆体験の継承が課題だと二、三十年くらい前から言われていますが、私にはできないと思ってきました。今も半分、そんな感覚です。

宇佐美 被爆者の松浦さんでさえそう思うなら、私なんてなおさらですよ。でも『羊は安らかに草を食み』で、満州からの引き揚げについて書いたんですね。たくさん手記を読んで執筆したのですが、かなり反響がありまして。九十歳を過ぎた方からお手紙をいただいたり、「大叔母は子どもをみんな大陸で亡くし、一人だけで日本に帰ってきたと聞いています」と、ご家族の体験を聞かせてくれる方がいたり。この経験から、物語を紡ぐことは、何か力になるんじゃないかと思ったんです。物語に戦争の歴史を盛り込めば読んでもらえるし、感情移入もしてもらえる。

松浦 そう思います。被爆体験記を出しても、手に取って読んでくれる人はそう多くはないんですよね。国とか県の補助金をいただいて刷って、公立私立を問わずに学校とか図書館に寄贈して回るんですが、なかなか読まれない。だけど、今回のように小説という形で書いていただければ、作家さんのファンとか、書店で装丁を見て惹かれた人とかに、手に取っていただけますよね。

宇佐美 お会いしたらぜひ伺ってみたかったのですが、この先どんどん、被爆者の方が亡くなっていきますよね。これからの活動って、どう考えておられるんですか。

松浦 うーん、なかなか難しいですよね。

宇佐美 どういうふうに続けていかれるのかな、と。

松浦 今年は被爆八十年ですけれど、これからも九十年、百年と続いていくじゃないですか。被爆者がいなくなっても、慰霊祭はずっとしてもらいたいと思っているんですね、原爆の悲惨さを社会に訴えていくためにも。ただ問題は、間違いなく被爆者団体は消滅していくということ。被爆二世だっていずれはいなくなる。当事者運動というものを、どうしていけばいいのかは……。

宇佐美 でも語り継ぐという観点で言うと、やはり高校生や大学生など、若い方が活動してくださるのは心強いですよね。

松浦 そうですね。ただ……私は、知識としてはある程度お話しすることができます。先人から聞いたことも最大限に伝えます。それが自分の役割だと思っているからね。でも、もう一つ大事なのはやっぱり描写する力ですよ。私は作家さんのように、その場の光景とかを十分に伝えきれない。私は情景描写をまともにできないからダメだな、と思ったりもするんです。加えて、その時の恐怖とか感情を再現して第三者に伝えることも難しいですね。そういう意味での被爆体験の継承は私にはできないと、もう最初からそう思っているんです。でも『13月のカレンダー』を読んで、実際に体験していなくても継承できる人がいるんだなと、本当に感心したんです。

一様ではない原爆との向き合い方

――継承の新しい形が見えてきたように感じています。一方『13月のカレンダー』では、家族が経験した原爆を見つめようと旅する主人公に対し、その父親が「誰もが忘れようとしていることを掘り起こすんじゃない」と言い放って対立するシーンがありました。つらい過去にあえて触れて書く、語るという営みに、どんな意義があると考えますか。

松浦 被爆者の場合、積極的に体験を語る人は一割もいないだろうというのが私の実感です。ほとんどの人が、自分の子や孫にも語らないで世を去っていく。思い出したくないんですよ、誰だって苦しいこと、辛いことは思い出したくないでしょう。それにもかかわらず人前で被爆体験を語るのは、核兵器をなくしたいという強い思いと使命感があるからです。自分が語ることには意味がある、と考えているんです。

宇佐美 本当にいろんな考え方がありますよね。

松浦 作品の中に、「母さんは怒るべきなんや。母さんも犠牲者やないか」という言葉がありましたよね。あれは非常に嬉しく、印象深く響きましたよ。

宇佐美 隠れるようにして生きていた喜代に対して、その息子の剛が投げかけた言葉ですね。喜代はその後力強く立ち上がっていくのですが、誰もが彼女のようになるわけではない。忘れてもらったほうがいいと思っている人も絶対にいる。それも一つのありようなんですが、主人公は「僕は違う」って、反発するわけですね。正解はないんです。さまざまな受け取り方、生き方があるということを、書いておきたいと思いました。

松浦 小説は、書き始めてからどれくらいかかるんですか。

宇佐美 執筆期間ですか?

松浦 ええ。

宇佐美 数か月ですね。今回は五、六か月だったかな。「小説すばる」で連載しましたけれど、一度最後まで書き上げた原稿を渡して、分割して載せてもらった形で。資料を読み込んで、頭の中で作ってから書くので、書き始めたら速いんですよ。

松浦 見たことのない世界にいろんな人が出てきて、子どもの感情や年寄りの思いがあって、それを一つの作品にするなんて。作家さんの頭の中はどうなっているのか、ぜひお聞きしたい。

宇佐美 たぶん妄想、想像だらけです(笑)。さっき言った新聞の投書みたいなものから、どんどんイメージがふくらんで。

松浦 物語を組み立てていくこと自体が楽しいんですか?

宇佐美 専門書とか手記を読んでいると、物語の筋が浮かんでくるんです。これは面白いエピソードだから入れようとか、この場面でこの人はこう考えるだろうな、とか。読者の心を波立たせたいんですよ。ああ、自分だったらこうするのにな、とか。いろいろ考えてもらえると嬉しいですね。

松浦 これは続編があるんですか。いや、もっと続きを読みたいな、と。最後に「奇跡」が起きるでしょう。はあ、これが「13月」だったのか、と思ったんだけどね。あれが実際どういうことだったのか……。

宇佐美 それを読者に考えてもらえたらいいな、と。

松浦 いやあ、もうちょっと読みたかったなあ。

宇佐美 それを書いちゃうと無粋なんですよね、やっぱり。読み終えた後の残響を楽しんで、あれこれ思いを巡らせてもらえたら。

松浦 あと、お会いしたらぜひ伝えたいと思っていたのが、広島では爆心地から半径2・5キロ以内の外部被ばくの健康影響は認められているけれど、それより遠くに降った「黒い雨」とか放射性降下物による被ばくは十分に認められていないんですね。このことにも目配りして書かれたんだなあ、と。福島第一原発事故のことも触れていたでしょう。

宇佐美 やっぱり放射線ということで関連はありますからね。原発事故の時、私の娘が妊娠中で、千葉県にいたんですよ。すごく心配してね。お水を送ったりしました。

松浦 私は自分でも伊方原発の運転差し止めを求める訴訟の原告にもなっていて、事故後に避難してきた方の支援もしています。やっぱり被害者自身が声を上げなければ、社会は変わりません。加害者に責任を果たしてもらって、二度と繰り返さない。これが大切なんですよね。

連載中に決まったノーベル平和賞

――「妄想」「想像」という言葉が出ました。想像力を働かせることは、平和に向かうための一歩のようにも感じます。

宇佐美 想像力のある人は、思いやりのある人ですよね。戦争に限らず日々の人間関係でも、「こんなこと自分が言われたらどう思うかな、きっと嫌だろうな」って考えることができたら、相手を傷つけるような言葉は出てこないと思うんですよね。でも、それができない人が増えている。

松浦 想像力に欠けているんだよね。

宇佐美 だから以前、農水大臣が「私はコメは買ったことがない」と発言して大きな批判を受けましたけれど、あんなこと言ったら絶対に反感を買いますよね。本当、なんで言うんだろうと思うけど、想像力の欠如なのね。

松浦 私がずっと思っているのはね、日本では日本海側に原発がずらっと並んでいるでしょう。北海道、新潟、石川、福井、島根、佐賀……私からしたら、自国民に向ける原爆みたいなものなんですよ。あそこへミサイルが一発撃ち込まれたら、核兵器が爆発したのと同じ効果を持つわけでしょう。そんなものを並べておいて、中国や北朝鮮と戦争するなんていうのは、本来あり得ない発想なんですよね。想像力というか、論理的に考えたらわかることなんだけど、屁理屈を言って膨大な防衛予算を計上して。すごく腹が立つんですよ。

宇佐美 やっぱり想像力が失われていけば、だんだんと戦争に近づいていくんじゃないかと思いますよね。今の子どもたちは想像する筋肉が落ちている。やっぱり本を読まないかんよって、自分の孫には言うんだけど。私の子どもの頃はビデオもないしゲームもないし、読書が一番の楽しみで。

松浦 もうテレビはありましたか。

宇佐美 ありましたよ、白黒でしたけど。私はもともと怪談畑の人間ですが、怪談って受け手に想像力がないと、全然怖くないんですよ。怪談は語りの文学だから、真っ暗な中で囲炉裏を囲んで、おじいさんの話を聞くのが一番怖いんですよね。話を聞く子どもたちは、すごく想像力を働かせて、怖がっていたと思う。今はゲームや動画があふれていて、想像する機会が失われているように感じます。

松浦 相手の立場とか自分とは違う側に立って考えることが大切ですよね。とにかく戦争はしてほしくない。戦争したら被害は間違いなく市民に及ぶわけでしょう、勝っても負けても。

宇佐美 本当にそうですね。ところで、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)が昨年のノーベル平和賞に選ばれましたけれど、生活は変わりましたか。

松浦 全然違いますよね。もう先週だけで四回講演しているので。

宇佐美 先週だけで!

松浦 愛媛大学での講演を聞いてもらったんでしょう? 感想を伺いたいです。

宇佐美 本当にお話が上手でね。もっと重々しいお話が続くのかと思ったら、ユーモアも交えるし、力強いし。もう最後まで飽きずに聞かせていただきました。

松浦 そうでしたか、ありがとうございます。いやあ、あの後は岡山で講演して、その後もまだ話す機会があったんですけど、不謹慎かもしれませんが、自分は楽しみながらやってるなと気付きました。

宇佐美 それがいいんですよ。今日のお話も面白くって、楽しいです。

松浦 楽しくやらないとね! これまでご縁のなかった方々からも呼んでもらえて、今すごく嬉しいですよ。この対談だって、ノーベル平和賞が繫いでくれた一つのご縁でしょう。

宇佐美 そうですね。まさに連載中に受賞が決まって、ひっくり返るくらいびっくりしました。『13月のカレンダー』の刊行も終戦八十年という節目で、なんというご縁だろう、と。運命的なものがありますよね。

松浦 今回の受賞で日本被団協の認知度は高まりましたけど、そうは言っても私たちの訴えはなかなか届きにくい。小説ではありながら被爆者の心情を書いてくださって、これまで被爆者と全然縁がなかった人たちに、この小説をぜひ読んでもらいたいですよ。そして、これからも『14月のカレンダー』、『28月のカレンダー』と、書き続けてもらって。

宇佐美 面白い(笑)。

松浦 若い人たちに読んでもらいたいですね。どうやって広げていこうかな。

宇佐美 この小説が入り口になればいいなと思います。次は語り部さんのお話を聞いてみよう、ノンフィクションを読んでみよう、とか。何か橋渡しができれば嬉しいなと思っています。

松浦 これ、大ヒットしたらいいですね!

プロフィール

-

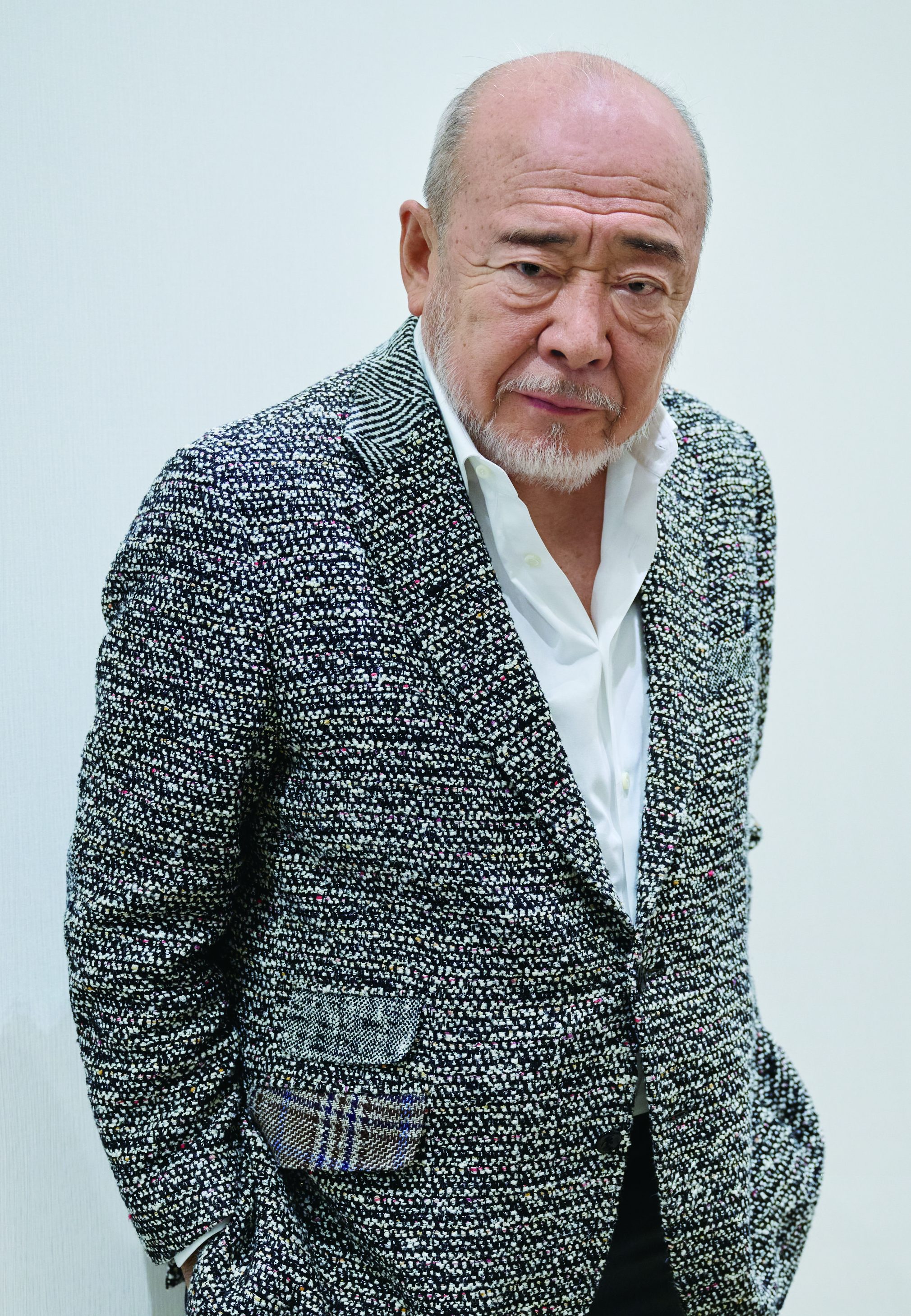

宇佐美 まこと (うさみ・まこと)

1957年、愛媛県生まれ。2006年「るんびにの子供」で第1回『幽』怪談文学賞〈短編部門〉大賞を受賞。 17年『愚者の毒』で第70回日本推理作家協会賞〈長編及び連作短編集部門〉を受賞。20年『展望塔のラプンツェル』で第33回山本周五郎賞候補、同年『ボニン浄土』で第23回、24年『誰かがジョーカーをひく』で第27回大藪晴彦候補に。他の著書に『熟れた月』『骨を弔う』『羊は安らかに草を食み』『月の光の届く距離』『夢伝い』『その時鐘は鳴り響く』『謎は花に埋もれて』などがある。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。

-

スキマブックス2026年01月26日

スキマブックス2026年01月26日

スキマブックス2026年01月26日ポルトガル盲腸日記

浅井晶子

『ポルトガル限界集落日記』刊行記念特別エッセイをお届けします。異国の山奥で急性虫垂炎を患った浅井さん。はじめての救急車体験をしますが……!?

-

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日

インタビュー・対談2026年01月26日「外国で暮らすためには、自分のもともと大切にしていたものをいかに守るかが大事」

距離・文化・言語それぞれの面で母国から離れて暮らすおふたりに、異文化交流について語り合っていただきました。