『これがそうなのか』刊行記念インタビュー 永井玲衣「言葉との出会いや、それを通して世界とどう出会い直すかを書きたかった」

言葉を伴侶に、文学と哲学の間に広がる森を探索するような活動を続ける永井玲衣さん。

最新刊の哲学エッセイ集『これがそうなのか』は、本誌の「問いはかくれている」と「小説すばる」の「これがそうなのか」という二つの連載を、第一部、第二部として一冊にまとめています。

コロナ禍で広まった新語から問いを見つけ出し考察していく第一部。これまでの読書体験で胸打たれた言葉から、永井さんが世界と出会っていった道程をたどる第二部。

本書は、あちこちで行っている哲学対話での出来事を例に挙げたり、心の琴線に触れた詩や短歌を引用したりしながら展開していきます。わたしたちの日常で言葉がたちまち消費されてしまう現状、伝える力や言語化が重要視される中で、いま『これがそうなのか』が出版される意味も含めて、お話を伺いました。

聞き手・構成/綿貫あかね 撮影/大槻志穂

言葉や問いかけが人との関係でどのように使われているのか

――第一部の「問いはかくれている」を書くことになった経緯を教えてください。

哲学対話をはじめ、わたしが行っている活動は、言葉の奥にあるいろいろな問いを見いだしていきながら、さらに先へと考えを深めていくような営みです。それを連載でできればと書き始めました。

人間の一人ひとりの言葉は本当は切実なものですが、人はそうではない言い方でも言えるかもしれない、という気配を常に感じながら言葉を話していると思っています。たとえば、子どもに人気の「幽霊は存在するか」という問いがあります。ある場で大人たちがその問いで哲学対話がしたいというのでやってみました。すると、幽霊が存在するかという話ではなく、亡くなった自分の大切な人の話をしたかったことがわかったんです。「幽霊は存在するか」という一見のんきに見える問いや、この本の最初にある「推し」という新語に対して、わたしたちはちょっと軽んじて、うまく耳を傾けられないところがありますが、背後には明らかに人々の切実さがある。そこを一緒に見ていきたいと書きながら考えていました。

――「推し」「あーね」「ラン活」などの新語から始まり、新しい意味で使われるようになった「普通に」「圧倒的」や、締めの言葉としての「よろしくお願いします」などが取り上げられていますね。新語に加えて、捉え直された言葉も対象になっています。

連載を始めたのがコロナ禍で、人と会う機会が減ったこともあり、対話で生まれる言葉よりも、インターネット記事やSNSで出てきた言葉のほうが距離が近かったんです。けれど連載を重ねるにつれ対話の場が再開されていき、再び人々の口から出てくる言葉の切実さが肌に触れるようになる。そうするともっとそこに人が言いたいことや困っていることなど、まだ考えられることがあるんだなと、自分自身も変化しながら進んでいきました。

――「推し」の章に〈無自覚に当たり前のように使われている言葉たちには、まだ吟味されていないものがある。そこには決して馬鹿にできない、切実な問いがかくれているのだ〉とあります。言葉や問いの持つ意味が他者との対話の中に見つけられると読み取れます。

言葉や問いを捉えるとき、人と人とをつなげるものとしての言葉に関心を持っています。言葉や問いが人との関係でどのように使われているか、それによって何を考えられるのか、連載中はそういうことばかり書いていた気がします。第二部にもつながりますが、結局言葉との出会いや、それを通して世界とどう出会い直すかを書きたかったのかなと、後になって考えますね。

――「めしテロ」の章では、大森静佳の短歌や街で見かけた看板の文言から、“詩の言葉”について書かれています。この本に限らず、言葉をめぐる考察に詩や短歌を例に挙げることが多いですね。

大江健三郎と古井由吉の対談集『文学の淵を渡る』(新潮文庫)に、詩はできるだけ本当のことを言おうとし、散文は無駄なことを書こうとする、というような文章がありました。そういう意味ではどちらも好きなんですね。だからエッセイでは無駄で余分なことをいっぱい書きたい。けれど、詩が本当のことに近づこうとする試みだとすると、そこに哲学との類似性を見いださざるを得ません。

詩や短歌はたった一行、一編で本当のことを言おうとする、という無茶なことをしている。その身振りに惹かれます。哲学対話の場でもみんなできるだけ本当に近づこうとしていて、その無茶な身振りが、詩人や歌人のそれと地続きだという気がしています。

――日常語同士がぶつかることで異化が起き、詩の言葉が生まれる。しかし「めしテロ」のように、「めし」という日常語と「テロ」という非日常で過激な言葉が衝突している場合は詩の言葉とは異なり、そこに問いが生まれる、と考察が進みます。何が違うのでしょうか。

それはわたしも大きな問いとして、まだ保留しています。ただ、この章でも少し試みたように、詩は本当のことを書こうとすると、覆い隠されている世界みたいなものを開いて見せて明らかにしようとします。それはもっと広い世界に出て行こうとすることですが、たぶん「めしテロ」や「Wi-Fi難民」という言葉は閉じていくんですよね。「テロ」や「難民」という言葉を骨抜きにしていく。「難民」の人たちがどう生き、どう殺されているのか、本当の部分がどんどん閉じていくような使われ方です。だから言葉の衝撃度としては同じだけれど、起きることとしては正反対という意味で、わたしは拒絶しようとしているんだと思います。

――第一部の最終章で挙げられている、「ひとそれぞれだから」をはじめとする問いを隠してしまう三つの言葉。確かにこれを言われると対話が終わりそうだなと思いました。

本当によく出る言葉です。対話の現場で教えられたことですが、問いというのは育っていくものなんですね。それは対話が一問一答の場ではないという気づきでもあって。つまり「承認欲求があるからじゃない?」と誰かが言ったとしても、「じゃあ承認欲求って何?」という新たな問いが育つ。そこにみんなでまたついていけばいいんです。さっきの「幽霊は存在するか」という問いもそう。亡くなった大事な人をどう弔うのか、どう忘れないでいられるかと、問いがどんどん育つ。その問いの分だけ本当に近づこうとしていくこと、それが対話だと気づいたから、いまこの三つの言葉が出てきても、たぶん「でも、それって何ですかね」と言えます。

現実よりも、本の世界のほうが本当だと思っていた

――第二部の「これがそうなのか」というのは、連載時のタイトルであり、本のタイトルにもなっています。これも詩の言葉といえますね。今夏に上梓されたエッセイ集『さみしくてごめん』(大和書房)にも、友達の言葉として出てきます。

当時、ブラック企業に勤めていた友達が、それまで流れるように喋っていたのに、急に止まって(つぶやくように)「あ、そうなのか。これがそうなのか」って。それが異様で、言葉に言わされているというか、本当のことを言っちゃったというような感じがして。これは詩だと思いました。

――第二部では読書体験で出会った作品から、衝撃を受けた言葉や、その本や言葉がどう永井さんに作用していったのかが、「これがそうなのか」と思うような体験を交えて語られていきます。

読書体験についてはほとんど書いたことがなかったので、提案を受けてやってみようと思いました。

――最初の「恥辱だけが」の章では、13歳でウンベルト・エーコの『薔薇の名前』、17歳でフランツ・カフカの『審判』に衝撃を受けた話が出てきます。どれもユニークな本や言葉との出会い方ですが、かなり切実さも感じました。

この本にも書いていますが〈初めに本があった〉んです。本が親であり、本に言葉を教えられた。現実に先立ち、わたしにとっては本の世界が本当であり、そこで閉じていたんです。でも本は現実のほうにわたしを突き飛ばし、現実に対してこれは本当にそうだったんだと学びました。他の人とは逆だということに気づいたんですね。その体験を書きました。

――もともと活字の好きな子どもだったのですか。

文字が大好きで、読むのもすごく速い子どもでした。家で一日中ひとりで文字を書いていたんです。後から親に「“の”という字を一日中書いていた」と言われて。新聞の“の”や“か”に丸をつける、という遊びもしていたらしいです。

――「はせがわくんなんか」の章では、虚弱な子が登場する長谷川集平の絵本『はせがわくんきらいや』を9歳で読んだ話が出てきます。「あなたはきっと」の章では30歳で出会った若年女性のがんサバイバーの短歌集、ハンセン病療養者の詩の本を取り上げています。こういったケアを必要とする、弱者ともいえる人たちの言葉に惹かれるのにはどんな理由があるのでしょうか。

なぜでしょうね。自分でもよくわからないところがあります。ただ、アーティストの瀬尾夏美さんが、彼らは表現したり伝えたりしようとすると、既存の言葉では伝わらないから、もっと新しい表現方法を見つけようとするんじゃないか、と言っていて。それで言葉が鍛え上げられていき、もっと遠くへと呼びかけようとするから、詩のような言葉が生まれてくるのではないか、という話でした。本当にそうだなと思います。彼らがすごく叫んでいる言葉、聞いてくれと呼びかけている言葉に、わたしは何度でも衝撃を受けるんですね。なぜその言葉が生まれなければならなかったのか、絶えず問い直させられるから目が離せない。それが最も大きい理由かもしれません。

――その叫びを聞いて、自分の中から出てくる言葉もあるのですか。

そうですね。応答せざるを得ない。対話の場で、問いというのはひとつの災いだと思っています。なぜこんなことが、生きづらいってどういうこと、など、災いが問いの形になって現れる瞬間であり、その人の叫びとしての言葉に出会う機会でもあります。そのときに言葉が「聞いてくれ」と言っている。それを聞いてお礼を言われたり、いい反応をもらったりした無数の体験が、自分を支えているんだと思います。

――以前、芸人の大島育宙さんとフリーアナウンサーの西川あやのさんと三人で「夜ふかしの読み明かし」というPodcast配信をされていました。「その姿を見なかった」の章には、三人で中島敦の『山月記』の読書会をするくだりが出てきます。16歳の永井さんが授業で『山月記』の続きを書く課題に向き合ったという話から、他の二人もやってみたところ、思いもよらない展開が待っていました。

この配信は台本もなく、打ち合わせもせず、三人ともいつも自然とその場で浮かんだ話で進行しています。それぞれキャラクターが立っていて、「そんなことを言うんだ」というような予想できない発言が出るんです。

――予測が立たないことへの不安は、永井さんにはないのでしょうか。

ないですね。予測がつくほうが嫌じゃないですか。とはいえ、子どもの頃からとても不安になりがちで神経質なんですけどね。

哲学対話を始めたばかりの頃は、事前にマッピングボードを用意したり、練習したりしましたが、やっていくうちにあまり意味がないことに気づきました。もちろん準備したほうが安心という人もいますが、わたしはそうすると話がしっかり聞けなくなるし、待ち構えて用意していたことを言ってしまいそうになる。それが嫌だから事前に考えなくなっていったんでしょうね。ハプニングが多めの人生を送っているのもあって、「おお、そんなことも起きるのか。ふうむ、世界ってそうか」と受け止めるほうです。

――不安だから何事もいろいろなパターンを準備しておき、そこから外れたら「そういうときもある」とやり過ごす人も多いですよね。

予想できなくても大丈夫ですとか、正解があるほうがつらくないですかとか、いろいろなところで話していると、何が来ても大丈夫な人と思われがちですが、正反対です。あらゆることを予想していないだけで、何かが来るたびにすぐにびっくりしてしまう。でもそうやって、わたしはいつも驚いていたいし、怖がっていたいんです。

――最終章の「おれたちがこわいか?」では、テロや災害、パンデミックが起こる時代において、他者は何をしてくるかわからない脅威の存在だ、という文章から始まり、岡野八代の『戦争に抗する――ケアの倫理と平和の構想』や、精神障害等を抱えた当事者のための活動拠点である「浦河べてるの家」での「おれたちがこわいか?」という問いかけから、その前提が揺らいでいく変化の過程に胸打たれました。最後は他者に可能性を見ています。

他者は怖くない、大丈夫だよ、と言っているわけではないんですよね。でも「浦河べてるの家」のメンバーのひとりから「おれたちがこわいか?」とぽつりと問われたのに対して、わたしはそれ以前にあなた、つまり他者に怖いと返したくない自分になったということ。それはかなり大きな変化です。最初のエッセイ集『水中の哲学者たち』(晶文社)では、ずっと他者が怖いと書き続けていましたが、対話の場を重ねていくうちにどんどん変化していったのだと思います。あの本を書いたときはまだ学生でしたから、そこからは成長しているはずです。

――『水中の哲学者たち』では、哲学対話は「聞く」営みだと書いておられました。でも本書での永井さんは聞くことの姿勢が変化して、戦争について対話する「せんそうってプロジェクト」の活動など、「聞く」を糸口に行動へとつながってきたように思います。ここ数年、巷では自分の考えをきちんと言語化して伝える方法に注目が集まっていますが、聞くことも伝えることも、ともに重要です。

それは「行動」より「応答」と言ったほうが近いかもしれませんね。具体的な行動を含むと同時に聞こえているよと応答する、その相互性として「聞く」を捉え始めている気もします。聞き手がいないと語り手というのは成り立たないものだから、「聞く」はとても重要です。でも反対に、「聞く」だけではなくて、わたし自身も語り手として呼びかけることができる。それをいまようやく学んでいる最中です。

「青春と読書」2025年12月号転載

プロフィール

-

永井 玲衣 (ながい・れい)

1991年東京都生まれ。人びとと考えあい、ききあう場を各地でひらいている。問いを深める哲学対話や、政治社会について語り出してみる「おずおずダイアログ」、せんそうについて表現を通して対話する写真家・八木咲とのユニット「せんそうってプロジェクト」、Gotch主催のムーブメント「D2021」などでも活動。著書に『水中の哲学者たち』『世界の適切な保存』『さみしくてごめん』がある。第17回「わたくし、つまりNoBody賞」受賞。詩と植物園と念入りな散歩が好き。

新着コンテンツ

-

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日消失

パーシヴァル・エヴェレット 訳/雨海弘美

文学を志向する作家が、別名で低俗に振り切った中編小説を書くのだが……。アカデミー賞脚色賞受賞映画〈アメリカン・フィクション〉原作。

-

インタビュー・対談2026年01月07日

インタビュー・対談2026年01月07日

インタビュー・対談2026年01月07日ピンク地底人3号「「わしのこと以外、書くことなんてないやろ」圧倒的な暴力と不条理の果てに見える世界」

小説デビュー作が野間文芸新人賞を受賞した、今注目の作家であるピンク地底人3号さんの不思議な魅力に迫る。

-

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日

新刊案内2026年01月07日カンザキさん

ピンク地底人3号

圧倒的な暴力と不条理の果てに、見えてくる戦慄の光景。注目の劇作家による初小説!第47回野間文芸新人賞受賞作。

-

お知らせ2026年01月06日

お知らせ2026年01月06日

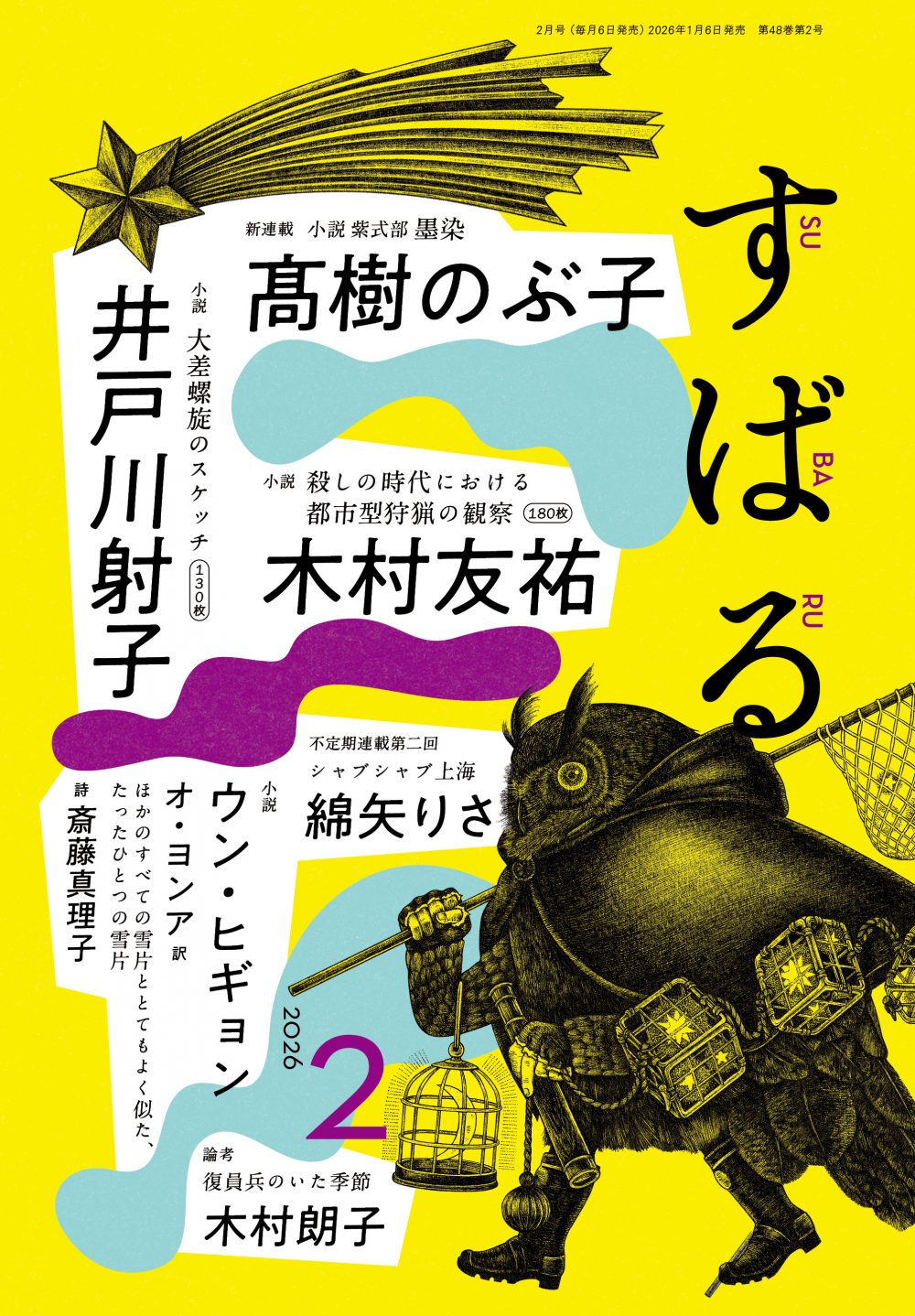

お知らせ2026年01月06日すばる2月号、好評発売中です!

髙樹のぶ子さん待望の新連載は紫式部がテーマ。韓国文学界で活躍を続けるウン・ヒギョンさんの短編も必読です。

-

お知らせ2025年12月26日

お知らせ2025年12月26日

お知らせ2025年12月26日2025年度 集英社出版四賞 贈賞式 選考委員講評と受賞者の言葉

本年も集英社出版四賞の贈賞式が執り行われました。喜びと激賞の言葉の一部を抜粋してお届けします。

-

お知らせ2025年12月24日

お知らせ2025年12月24日

お知らせ2025年12月24日谷崎由依さん『百日と無限の夜』が織田作之助を受賞!

谷崎由依さんの『百日と無限の夜』が第42回織田作之助賞に決定しました!