『プレデター』刊行記念インタビュー あさのあつこ「未来(ディストピア)への抵抗 巨大な力に飲み込まれないために」

大人も楽しめる成長小説の金字塔「バッテリー」シリーズを始め、魅力的な男たちが人の業と闇と情を照らす「弥勒」シリーズや、思いを残して死んだ人の姿が見えるおいちが活躍する「おいち不思議がたり」シリーズなどの時代ミステリー、その他、数多の青春小説やライトS Fなどを手がけてきた、あさのあつこさん。最新刊『プレデター』は、ディストピアを背景に、児童人身売買など社会の暗部と闘う人々を描く近未来小説です。意外にも、『小説すばる』誌上での連載は初めてだったとか。作品に込めた思いを伺いました。

聞き手・構成/三浦天紗子 撮影/織田桂子

十年以上抱えてきた問題意識に切り込む最後のチャンス

――さまざまなジャンルで縦横無尽に執筆されているあさのさんですが、『プレデター』は久しぶりの近未来設定ですね。理想都市とその外側に広がる格差という部分は、「NO.6」シリーズとも重なるところがあります。あの作品の時空はもうとっくに過去になってしまいましたが。

あさの そうなんですよ。初巻刊行から二十年以上経っているんですよね。我ながら、「そうか、過ぎちゃったんだ⁉」とびっくりです。

――『プレデター』は、新たな都市計画によってAからGまでの七つのゾーンで区切られた街があり、まるで透明な線が引かれたかのように出自によって運命が決まる〈新たな身分制社会〉で起きる物語です。

あさの この作品のアイデアを考えていたとき、ふと思い出したのが、十年かそれ以上前にテレビで見たあるドキュメンタリーだったんです。子どもたちの人身売買が、東南アジアなどの途上国で当たり前に行われているという内容でした。ひどい、かわいそう、と思ったものの、そのときはどこか遠い国の話のように感じていました。ところが、それこそこの十年、十五年の間に、年端もいかない子どもたちが虐げられ、売り買いされているのと変わらない悲惨な状況に置かれている報道を、日本でもいくらでも見るようになりました。親が直接子どもを虐待したり殺したりするだけではなく、うまく言えないのですが、日本社会の中で、子どもたちが徐々にはじき出されている。あるいは選別されている。そんな感覚なんです。単に子どもという弱き存在に対する憐憫なのか、私自身が母であり、祖母であるがゆえのもやもやなのかはよくわからないのですが、見て見ぬふりでうやむやにしてきたものに、ついにもの書きとして向かい合うときがきたのかもしれないと思いました。

――舞台を、近未来にした狙いは何ですか。

あさの このところずっと、時代小説のご依頼をいただくことが多かったんですよね。時代小説でしか書けない世界や表せない機微はあると思いますし、時代ものを書き続けていきたい気持ちは強いのですが、『小説すばる』さんは「本当に書きたいものを書きたい形で」と太っ腹にもおっしゃってくださったので(笑)。私としては、気にかかっていた子どもたちの問題を書く上で、これはすごく大きな、最後のチャンスだと感じました。時代もので書くと、私の筆では人情話に落ち着いてしまうのではないか、もともと明治以前は士農工商の身分制社会ではあるので、問題に深く切り込んでいけないのではないかという懸念もありました。

――実際、物語の時空を今から十年後にずらしたことで、どこのゾーンにどんな人が住むかという格差の進んだ社会変化が、より具体的に伝わってきました。

あさの 現実社会においても格差の実感はあるのに、いまはまだそれがわかりにくいですよね。見なくてすむ人は一生見ないでいられるかもしれないくらい。そうやって巧妙に隠されているものを鮮明にするのも、物語の力というか、存在意義かもしれないなと思います。社会がそういうふうに傾いていかないように願う、自分なりの抵抗でもあります。

負けてきた人を主人公にしたい

――物語はまず、人間を競り落とすショーらしきものが行われている不穏な光景から始まります。そのショーに居合わせた男が〈ラダンの壺が開くぞ〉とつぶやく。すると、その謎の言葉に反応した主人公の明海和がいるweb情報誌の編集部にカメラがパンするように切り替わります。和は〈子ども狩と人身売買〉について独自取材をしているジャーナリストで、〈ラダンの壺〉についての情報提供者〈カササギ〉と会う約束をしていたんですよね。そこに、カササギらしき男の死体が見つかったという知らせが入る。ゾクゾクする幕開けです。

あさの 最初は、そのカササギという十代の少年をメインに据えて、子どもたちの共同体みたいな物語を書こうかなと考えていました。子どもたちが過酷な状況を生き抜いていく展開は私らしいとも思ったし、私もそういう小説が好きなので。ただそれだと、自分も含めてですけれど、見て見ぬふりをしてきた大人の責任はどうするんだという、ずっと感じてきた居心地の悪さは結局拭えないのではないかと。そんなタイミングで頭の中で立ち上がってきたのが、和という人物です。和という名前も一緒に。

――過去のインタビューでも、誰かにフォーカスすることで、その周辺の物語がだんだん見えてくるとおっしゃっていましたよね。

あさの そうなんです。和もまた、長い間知らないふりをしてきた、いわば大人として社会に、自分自身に負けてきた人です。体力気力の衰えを感じ、偉い役職も持っていないアラフォーの女性。そういう特別ではない人が奮闘する話にしたかったんです。おかげで、作品における大人の扱い方が大きくなりました。一文字の名前で女性というのも珍しいかもしれませんが、女性が主人公として浮かんだのも、もっと自分の問題として引きつけて考えなくてはいけないサインなのかも、とも思いました。〈ラダンの壺〉というキーワードも、自然と浮かんできたんですよね。

――カササギもですか。

あさの はい、ツバメでもスズメでもなく、カササギだと(笑)。私の場合、そういうふうに固有名詞や鍵となる単語が出てきて、いわばパーツが揃っていくようになると、「書いていいよ」という合図をもらった気分になります。カササギのキャラクターは、完全に庇護されるような子どもではなく、自分でサバイバルできる年齢にしようというのは早い段階で決まりました。これも、以前見て記憶に残っていたドキュメンタリーに影響された気がしますね。ロシアか東欧あたりのストリートチルドレンが十人ぐらいでグループを作っていて、食べるものを調達してくる係とか赤ん坊の世話をする係とか、役割分担しながら、マンホールの下をねぐらにして生活しているんです。そうした状況を作らないようにするのが大人の役目ではあるんですけれど、映像を見ていて、子どもというのは一方的に同情したり保護したりするだけの存在ではないな、とも思いました。彼ら彼女らはもっとたくましくて、したたかで、もしかしたら大人たちを凌駕するような集団を作ったりするのかもしれない。その感じを投影したんですよね。

――本作では、やはり和という女性が魅力的です。信念に燃えていて、ジャーナリストという仕事に真剣に向き合っています。彼女は両親を自家用車の事故で亡くし、その車に同乗していた姉とは音信不通になっています。事故をめぐる真相というのも、物語を牽引していくひとつのミステリーになっていますね。

あさの 基本的に自分はエンタメの書き手だと思っているので、何らかのミステリー要素は入れたいと考えていました。でも最初からこういう謎にしようと思っていたわけではありません。和をずっと書いていくうちに、彼女が背負っているのは「ジャーナリストが持つ執念」なのだなと気づいて、同時に、後ろにいる父の存在も見えてきたんですよね。彼女がいまの仕事を選んだのも、我が身を危険にさらしてまで人身売買の闇を探ろうとするのも、父に感化されたのかもしれない。そう考えたら、あの事故には秘密がありそうだと、サイドストーリー的なものがつながったんです。だから、和という人物がいなければ、全然浮かんでこなかった流れでしょうね。

――確かに、和は記者としての使命や、ジャーナリズムへの信頼を持っている人だと感じます。

あさの 何というか、書いているうちにどんどんいろんなことがわかってくるんです。その人の過去や現在、個人的に抱えている悩み……。だから、書いている最中は、和にしても他の人物にしても、「ああ、この人のことを捉えられたな」と思う。ところが書き終えてみると、まだ全然わかってない気がする。そういう人たちがいっぱいいます。人間って、私ごときがひとつの物語で捉え切れるような存在じゃないんだなと思い知らされます。それでも書けば少しは理解が進むので、また書きたくなります。その繰り返しなんですけれどね。それに、私自身もジャーナリズムに対する信頼感をまだ捨て切れないというか、ますます求めたくなっていますね。フェイクが混じる時代だからこそ余計に、事実を事実のままにきちんと提示できるツールが重要になってくるだろうという気がしています。

――あさのさんご自身は、ジャーナリストになりたいと思ったことはありますか。

あさの それは全然ないです。私はもう、まったく向かないのがわかります。物語を書きたいので、事実を脚色してしまって、デスクに「おまえな、誰が小説を書けと言った!」と絶対に叱られるタイプ(笑)。

――和のいる編集部の面々もそれぞれいい味を出していますよね。特にデスクの肥川という男性は、クセが強くて、和にとっては良くも悪くも厄介な人です。

あさの 彼は極端ですが、私はたぶんああいう人間が好きなんです。肥川ほどではないけれど、ちょっとひねくれた男性は、他の作品にもちょこちょこ出てきますね。

ヒーローが社会を変えてくれる?

――今回、書いていく中で、たとえば「ここでなんか筆が止まってしまった」とか、展開に悩んだところはどこかありましたか。

あさの 実は、どういう決着をつけるかに、なかなか自分で納得できなくて、ゴールにたどり着くまでずいぶん時間がかかりました。「次が最終回です」と言ってから、「あれ? 終わんないじゃん」が三回あったんですよね。これから和たちが、こうした歪んだ世界とどう向き合うかにはこだわらざるを得なかったのでそれもしかたないのですが。書く作業って、答えを自分の中で出していく、あるいは、出せなくても探る作業ではあるので、そこは少し大変だったかなと思います。もっとも、いまだにきちんとした答えが出せてはいないのですが。

――実際、終盤に向かうにつれ、和やカササギたちが対峙している敵の正体に驚きますし、本当にスケールの大きな話になっていきますね。あさのさんは、巨大な力に立ち向かう小さな個人の力、いわば「VS(対決)の物語」をたくさんお書きになってきたと思うんです。常識だとか決まりだと言われるものの理不尽さが顕わになったとき、「どうせこちらは何も持っていないのだから」と順応するのではなく、小さな力でも、ひとりひとりが立ち向かうことで変われるのではないかと書いてくださるので、希望があるというか。そういうことを信じていらっしゃるのでしょうか。

あさの 信じてるというか、それしか方法はないだろうという気はすごくするんです。むしろ、ヒーローがあらわれて、「よしついてこい、世界を変えよう」みたいなことは信じていないかな(笑)。ちょっとズレてしまうかもしれませんが、私には子どもが三人いて、子育てももう無事卒業しましたけれど、その中で生まれてくる悩みなんていうのは本当に些細なことです。もちろん生産性もないし、「ふんっ」って鼻で笑われてしまうような話ですよ。ただそこで、じゃあなぜこんなに苦しいんだろう、なぜこんなに困っているんだろうと考え続けていけば、実はその根底にある大きな問題につながっていることにも気づく。それってすごいことですよね。それに、自分の小さな問題から始めてゆっくり考えていく人って、たぶん短絡的な解決はしないし、諦めもしないのではないでしょうか。「みんなが決めたんだから」とか「ルールがこうだから」みたいなことは言わないなと思うんです。「みんな」という正体のわからないものにみすみす乗ってしまわないことが、それこそ社会を変えたり、あるいは変えてはいけないものを変えずに守る、いちばんの力になるとは信じています。それを物語で見せることも小説の役割かなと思います。私自身がずっと本に救われて生きてきたので、余計そんなふうに感じるのかもしれませんが。

――あさのさんの『彼女が知らない隣人たち』でも描かれた、差別やヘイトスピーチに抗う気持ち、何もしないで傍観していたらそれは加担なのだというメッセージは、本作にも強く感じました。

あさの 何かおかしいと思いながら見過ごすのは悪いことだ、と言いたいわけではないんです。人それぞれですし。ただ、それを続けていると感覚が鈍磨して、十年前には感じた強い憤りや違和感も、いつの間にか「こんなものだ」という諦念や無力にすり替えられてしまうだろうと思うんですよね。そういう意味での物わかりのよさって、実は人間の劣化ではないのかなと危惧しています。小説や芸術にはそうした人間の劣化や腐敗、堕落といったものを食い止める役割があると私は信じています。そういう物語をこれからも書いていきたいですね。

「小説すばる」2023年8月号転載

プロフィール

-

あさの あつこ (あさの・あつこ)

1954年岡山県生まれ。青山学院大学文学部卒業。小学校講師として勤務の後、1991年に作家デビュー。1997年『バッテリー』で野間児童文芸賞、1999年『バッテリーII』で日本児童文学者協会賞、2005年『バッテリーI〜VI』で小学館児童出版文化賞、2011年『たまゆら』で島清恋愛文学賞を受賞。「NO.6」シリーズ、「The MANZAI」シリーズ、「弥勒」シリーズ、「闇医者おゑん秘録帖」シリーズなど著書多数。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月18日

インタビュー・対談2025年07月18日

インタビュー・対談2025年07月18日窪 美澄×藤野千夜「団地を書くふたり」

団地を書き続けてきたおふたりに、団地に対する思いや互いの作品の印象、執筆の背景などを語っていただきました。

-

お知らせ2025年07月17日

お知らせ2025年07月17日

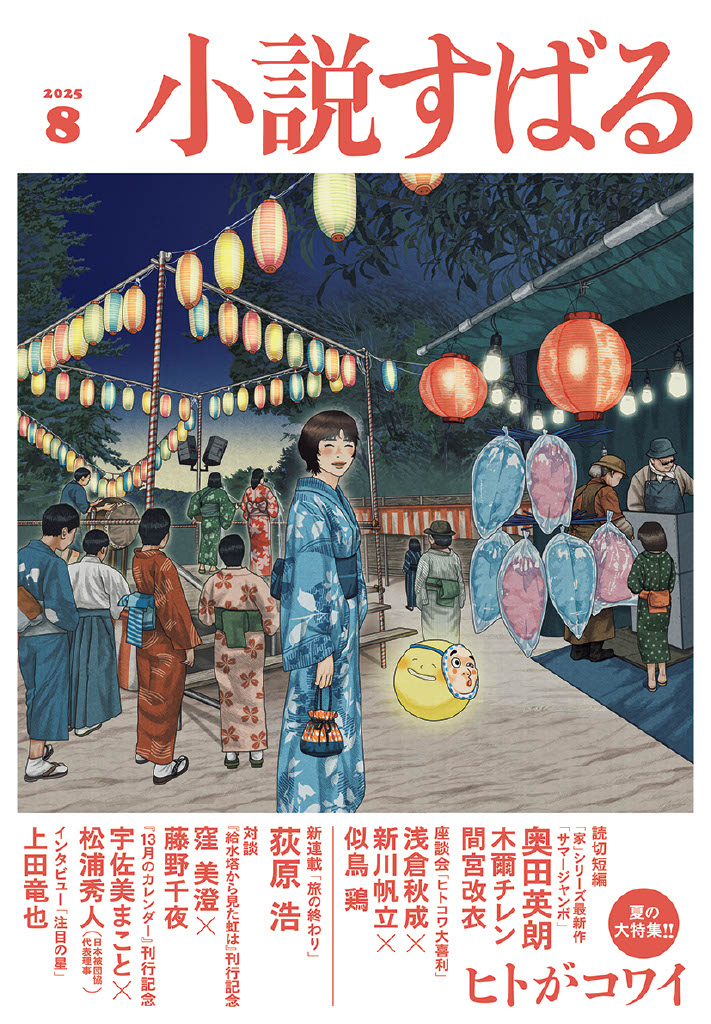

お知らせ2025年07月17日小説すばる8月号、好評発売中です!

巻頭は荻原浩さんの新連載。特集〈ヒトがコワい〉では奥田英朗さん「家」シリーズ最新作の読切短編も!

-

連載2025年07月15日

連載2025年07月15日

連載2025年07月15日【ネガティブ読書案内】

第44回 ホリコシさん

「10分遅刻して卒論を出せなかった時」

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木紫乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。