『世界99』刊行記念対談 村田沙耶香×岸本佐知子「人を、世界を実験し、誠実に書き留める」

二〇二〇年十一月号より、『すばる』誌上で三年七カ月にわたって連載された村田沙耶香氏の大作『世界99』が、このたび上・下巻ともに満を持して刊行されました。

村田さんの作品と言えば、私たちが考えている「普通」や「常識」の正体を明らかにしてしまうところが特徴的です。その並外れた鋭さとユーモアは国際的な人気を博しており、『コンビニ人間』は今や四十を超える言語に翻訳されて、多くの読者に衝撃を与えています。

そして、全世界待望の本作では、人間社会の行き着く先が、一人の女性の目線を通じて徹底的に描かれます。「ピョコルン」や「ラロロリン人」など村田さんらしいユニークな発想で形作られた作品世界は、ぎょっとさせられる奇妙さがある一方で、現実世界からの既視感もあり……。

はたして、『世界99』で辿り着いた終着点を、私たちはどう受け止めれば良いのでしょうか。対話者として世界文学に精通する翻訳者であり、新鮮な視点で世界を描く名エッセイでも知られる岸本佐知子氏を、司会者に江南亜美子さんをお迎えし、小説の感想や、執筆のこと、海外での経験など、たっぷり語っていただきました。

司会・構成/江南亜美子 撮影/大槻志穂

岸本 『世界99』はご自身の最長の作品となりますね。『すばる』での連載、お疲れさまでした。

村田 げっそりするほど分厚い小説を読んでいただき、ありがとうございます。これまで雑誌連載の経験がなく、七割は書けたと感じた段階で連載を始めたつもりが、一回の掲載ごとに手を入れるうちにどんどん膨れ、どんどん話が違うほうに逸れていき、いつまで書くのか不安になるほど長引いて、結局三年以上の長期連載になりました。半年ほど滞在していたスイスで書き終えたのですが、スイスの出版業界では連載という仕組みがめずらしいのか、お世話になったパブロさんに「沙耶香はなぜ毎月デッドラインに苦しんでるの」と不思議がられながら書いていました。

岸本 スイスには連載がないんですか?

村田 向こうで誰に話しても、「連載」の意味が通じなくて……。大昔に新聞でやってた人がいたね、と言われました。

岸本 この上下巻になるほどのボリュームも想定外でした?

村田 一挙掲載ができるサイズの作品だと、これは二百かな、三百枚ぐらいになるかなと予測できるんですが、今回は本当にコントロールが利かず、最後まで長さが分からなかったです。すでに掲載された部分は直せないし、校閲さんには主人公の時代設定について今号からこうなりますといった、ひどいご連絡もしました。

岸本 村田さんはよく「小説に連れていかれるほうに進むしかない」といったことを話されていて、そもそも事前に綿密なプロットを立てない作家なのかなと想像します。コントロール不能な状況は慣れてません?

村田 ここまで見通せないのは初めてで苦しかったです。でも連載に苦しむ私を見守ってくれていた友人の朝吹真理子さんに「これは奇書だから気にせず書けばいいよ」と言ってもらい、「奇書だから大丈夫」と自分を励ましていました。

「世界99」の世界設計

――全体の構成としては、主人公である如月空子という女性の、四歳、一〇代の思春期、二〇代、三〇代、そして老年期へと至るクロニクルの形式で進みます。四章立てながら章の長さはランダムで、大まかに言えば第一章は空子の幼少期から若年期。第二章が大人になった空子と世界の分裂。第三章はボリュームがあって、「リセット」という出来事が起きたあとの世界というSF的な要素が展開されます。第四章はいわばエピローグ的な短さです。この構造も書きながら決まっていったのでしょうか。

村田 当初は二章で終わるという希望を抱いていたんです。世界の分裂を書きたかった第二章の最後に何か大きなことが起きて物語全体が終わるんじゃないかなと。

岸本 そういう大きな心づもりがあったんですね。

村田 ところが第三章が始まったら、あれ、この小説の本当の冒頭はここだったのかもという気がしてきて……。そのことを次の作品でお待たせしていた別の版元の編集者さんに話してみたら、おろおろされていました。自分では第三章ですっきり納得感のある出来事が書ければ終わると踏んでいたんですが、じっさい第三章に入ると時間も飛び、叙述のモードも変化し、どんどん予想外の方向に膨らみ、本当に終わらなくて大変でした。

岸本 それは小説に対して誠実な態度ですね。予定通りではなく、作品の要請に従って書くわけだから。

村田 そう言っていただけると、心が安らぎます。

岸本 まず感想として、これはすごいものを読んでしまったぞと、くらくら眩暈がしています。これまでも村田さんの作品を読むと、自分の足元の地面がひゅっとなくなって正常と異常の境目が曖昧になる感じを覚えていましたが、今回は質も量も熱もすごいのをぶっ込んできたなという気がします。私は小説を通じて、常識だと考えられているものや世界のルールが無効化されていく感覚を持つのはすごく好きなんです。おそらく自分も幼稚園の頃から世のルールが分からずに煮え湯を飲まされてきたタイプなので、ある種の解放感が得られる。今作だと「リセット」によってそれぞれが属していた世界が崩壊してみんなが大混乱するなか、空子が〈世界99へようこそ〉って言うじゃないですか。胸がすく思いでした。

村田 いつもですが今回も小説を書くとき、実験室の大きな水槽に自分の過去の体験を結晶にしたものやいろんなパターンの人間の似顔絵や現実のさまざまな要素をぶち込んで、その変化を実験者として冷静に書き留めたいという感覚でした。自分は入りこまず水槽と距離をとり、外側から化学反応を眺めるような。一方で毎月書いていると、無意識にその時々の自分の考えや体験も水槽に投げ込まれ、実験材料になってしまいます。私自身がばらばらに分かれて実験台にもなれば、観察者にもなるという分裂です。

私は幼少時に、ワープロで小説を書けば小説の神様が読んで選んで、自動的に本として出版してくれると考えていたんです。なかなか神様、選んでくれないなあと(笑)。その感覚は抜けず、今回も小説の神様とともに水槽の実験を宗教的な儀式のように見つめている心持ちでした。私に小説を教えてくださった宮原昭夫先生が、事前の設計図通りに書こうとしてもぜんぜん違う方向に小説が動き出すことを「神様が降りてくる」とおっしゃっていて、先生はもちろん比喩的に話されていたでしょうが、私は上から見る神の存在をもうすこし具体的に意識してしまっている気がします。

岸本 いまから十年以上前でしょうか、トークイベントをご一緒した際、人間を観察するときに「くもじい」の視点を持つとおっしゃったこと、覚えていらっしゃいますか。くもじいはテレビ東京の「空から日本を見てみよう」のキャラクターで、世界を俯瞰するんですよね。

村田 はい。くもじいの視点で、NHKの「ダーウィンが来た!」の人間の生態観察をやりたいと思っていて。ヒゲじいも一緒に、「人間の繁殖行動はこうなっておるんじゃな、おもしろい習性じゃ」みたいに。

岸本 今回の空子という語り手が、空っぽであるという特徴を持ち、他者をトレースして演じる女性であるという設定は、フラットな、何の情報も持たない者の視点で人間の生態を観察したら、人はすごく滑稽でグロテスクでもある生き物に見えてくるという発見につながっています。『コンビニ人間』もそうですが、村田さんの作品には、何者かをトレースする、擬態する主体というのがよく出てきます。空子はその最たるもので、空っぽという自己認識ゆえに、周囲の人間を観察して真似て生きているんですね。「人間ロボット」や「人格をダウンロード」という強い言葉で表されてはいますが、その場その場にふさわしいちょうどいい人格をだんだん学習して作っていくという意味では、空子だけではなくて自分だって、誰だってそうじゃないかという気がします。人間がこれまで知っていたのとは別のものに見えてくるという感覚と、自分も空子なんじゃないかと感じる感覚、両方が成立していると思いました。

――空子は、歴史のない新しい住宅造成地〈クリーン・タウン〉に育ち、コミュニティごとにキャラクターを使い分けます。父に愛される純真な「そらちゃん」、幼稚園時代はしっかり者の「空子お姉ちゃん」、小学四年生で出会った同級生の白藤さんの前では「キサちゃん」と、アイデンティティを〈分裂〉させる。バイト先では自衛のために男性っぽい「おっさん」になるのが意外で、切実でした。

村田 以前書いた「孵化」(『生命式』に収録)という短編は、大学やバイト先といったコミュニティごとにキャラを使い分けていた子が結婚することになり、結婚式というばらばらのコミュニティの人たちが一堂に会してしまう場面でどのキャラでいくか悩む話なのですが、これを長編にしたかったんです。自分自身、コミュニティに合わせて人格がすこしずつ違い、幼稚園と小学校のころの友達は私をおとなしくて人畜無害な人と思っているようで……。

岸本 たんに成長して変化したというより、使い分けということなんでしょうか。

村田 そこも難しくて、たとえばいま私がこのしゃべり方でしゃべっているのも、他者のトレースかもしれないんです。もうずいぶん前ですが素敵な編集者さんとお会いしたとき、世界に対する戸惑いとか違和感を話される口調が、すごくこちらに伝わってくる感じがして、自分の精神性もこれなら伝わるかもと思ったんです。そうしたら自分が緊張するお仕事の場面で、その話し方を試してしまったんです。だんだんその割合が増えて、いまでは自分のしゃべり方のベースになりました。でもコンビニで働く際の私はテキパキなめらかで、そっちだと生きづらそうな人に見えず気を使われないし、部屋も整理整頓されてそうと誤解されます。

岸本 それはすごくおもしろい。口調が似ちゃったというより、トレースの意識があるんでしょうか。

村田 やってみたらしっくりきたというか。でも先日その編集者さんにお会いしたら、ぜんぜんこんなしゃべり方じゃないんですよ。

岸本 オリジナルを超えて実装されてしまった(笑)。ご本人にはトレースしたことを話しました?

村田 いや、お伝えしたことがなくて。しゃべり方はあなたのトレースなんですと言ったら多分パニックになりますよね。でもそれが書きたかったんです。

――しかも空子はバリエーションが豊富です。『信仰』のなかの「書かなかった小説」という短編は、「私」が自分のクローンを四台買い、自分を夏子Aと呼んで他のBCDEと同列に扱う。特権的な「私」がメタ的にキャラを使い分けるというより、アイデンティティを分裂させますね。

村田 そうです。第一章の空子はその徹底です。

岸本 空子が周囲に合わせて「呼応」するあたりは、地獄の千本ノックというか、地獄見本市になっています。それも架空の世界の地獄ではなく、現実の世界で女性として生きていく上で誰もが日々経験する「あるある地獄」です。ここが本当に恐ろしい。同級生である白藤さんの兄の匠には〈女の賞味期限なんて14歳だ!〉と言われて「プリンセスちゃん」になったり、恋人の明人の前では「そーたん」として、つねに相手の求めに応じます。それがお母さんとの関係においては反転して、母親を「人間家電」として扱うんですよね。村田さんは以前から、自分の小説では「母親が隠れた第二の主人公になる」ことが多いとおっしゃっていますが、今作も意識されたんでしょうか。

村田 はい。そもそもデビューの短編「授乳」でも主人公と家庭教師の男の人との関係が主軸だったはずが、母親の存在が膨らみました。今作では母親を「無料の家政婦」とみなす空子を書いています。被虐だったのが加虐に反転するんです。この母と娘の関係は、自分で読み返しても食らっちゃうものなので、読者の皆さんにはご負担をおかけして申し訳ないです。

岸本 たしかに食らいました。

村田 仲のいい作家さんからは、ちょっと元気が出てからじゃないと読めない、ごめんと連絡がきました。空子と自分ではだいぶ性格が異なります。私自身は『ギンイロノウタ』の主人公に結構近いと感じていて、おどおどして人間に対して恐怖心があってうまく話せない。でも空子は異性に対してもそつなくやれてしまうタイプで、関係を持つからこそ地獄が広がるんです。

岸本 そうですね。痴漢の被害に遭っても〈もっとちゃんと痴漢されている人がいっぱいいるのに〉と恐縮したり、匠や、学校の教員から心無い言葉をぶつけられても反論しなかったりと、空子が男たちの価値観を内面化している節があってしんどいです。匠というキャラクターはどのように生まれたんでしょう。

村田 『コンビニ人間』に白羽さんという男性が出てきます。彼は当初、主人公の優しい夜勤の仲間としてちょっとしか出てこない予定でした。ただ自分が男の人だったらどういう日常を送るのかと考え始めたとき、キャラクターが膨らみすごく嫌な人間ができました。自分のなかで彼が忘れがたい存在としてあって、すこし別の角度で捉えたのが匠です。

匠も本当に認知が歪んでいて、女性に対する加害性が強いです。でも彼は自分が被害者であると感じています。男性同士のホモソーシャルな関係性からも疎外され、友達にも恵まれず、うまくいかないフラストレーションをためていたら、こういう人格になるのかもと想像します。自分にはまったく理解できないモンスターを描く方が楽かもしれませんが、モンスターになる以前の痛みを生々しく想像してしまうことがあって、だからこそ本当に嫌な人になってしまいました。

岸本 空子は恋愛を「肉体労働」ととらえていて、母親からの、〈素敵でお金のあるしっかりした人に見初められるような素敵な女の子にならないとね〉という価値観をどこか受容しています。結果、二〇歳にして二〇人目の恋人が明人です。

村田 匠よりもある意味では気持ち悪いです。自身がラロロリンキャリアだから被差別的な扱いを受けていると信じていて、その反発で空子への攻撃性に転じるんです。「なんでお前は自分が被害者みたいな顔してるんだよ? 俺は、男で、しかもラロロリン人なんだよ? 女のラロロリン人と違って、女を使って媚びてうまいことやるわけにもいかない。そんなこともわからないんだな!」と言ったりもします。

――この物語世界ではDNA鑑定が一般化していて、人種でも国籍でもなく「ラロロリンDNA」を持つ人間が差別の対象となっています。過去のないクリーン・タウン育ちの彼らもじわじわ差別意識を醸成させ、ラロロリン人だったレナの自死が悲劇的な記憶として空子のなかにはあります。

岸本 だからこそ、この男と結婚するのかという驚きがありました。

村田 私も明人は本当にぞっとする人で。第二章で明人と結婚していることになって、すごいつらかったです。私は幼少期から、そもそも自分の性愛を体に宿らせていいと思えなかったんです。それはあくまでも受動的なもので、自分の体は男性のための清潔な性欲処理のマシン、もうすこし強い言葉でいえば家畜のようなものとして考えていました。女の子の夢を描いた少女漫画ですら彼女たちは危険な目にあっていて、強姦されそうになったりするところでヒーローが助けに来てくれる。でもすでにそこそこ被害を受けていて。テレビのなかで描かれる女性像もそんな感じでした。

岸本 たしかにモノ化された女性の表象がそこらじゅうにあふれていた。

村田 だから山田詠美さんの小説を読んだときに、自分の意思で性行為をし、受動ではなく対等でそれが行われることにびっくりしたんです。でも二〇歳のころまで、嫌な目にあってもぼんやりやり過ごし、立ちすくんでいるという状況だったなと思い出します。

岸本 空子は「自分は頭が悪い」ということを再三、言います。そのことも関連しているんでしょうか?

村田 私自身、小説家としては希有なほど馬鹿かもしれないと自分のことを思っていて。だからこそ知識がなかったり、愚かで浅はかだったりする人にしか見えない光景を描きたいんです。理屈や理由が理解できれば改善も打開もできる。でもそうではないから世界を受け止めてしまう感覚を、自分は大事にしています。

岸本 それは馬鹿という言葉で呼ばなくていい気がします。村田さんだけの独自の視点なんだと思います。

――空子のキャラクターは不思議で、明人が性的衝動を抑えられないことも、母親の価値観が古臭いことも、自分ではシビアに見て把握できているんですよね。でもその場所から逃げようとしない。簡単に戦わないのがこの小説のユニークネスだと思います。

村田 この点は自分の記憶と経験がかなり投影されているかもしれません。私の母は五人きょうだいですが、女の子は四年制の大学に行けず、お見合い結婚でずっと子育てと家事をして生きてきました。母は心を殺しながら、思考を停止させながら生きてきたかもしれないと想像することがあり、空子も似ています。

岸本 私の母も、村田さんのお母様より年齢は上でしょうが、似たところがあります。勉強が好きだったのに大学に行かせてもらえなかった憤懣を抱えていた。だけど昭和四十年ぐらいのころって、世の母親にはそんな人が多かったのかもしれません。そして現代でも、この洗脳は続いている。空子の母は白いエプロンを空子にプレゼントし、いわば呪いを連鎖させます。

村田 一方で私は小説を書くことで呪いを解き、母や母の鬱屈を見捨てたのではないかとも思います。母を本当に孤独にしてしまった。そう考えると、この水槽の中には自分が体験したり感じてきた地獄が凝縮されているのかもしれないですね。

――本作では「ピョコルン」という動物の存在が重要になります。ピョコルンはパンダやアルパカやウサギなどの遺伝子が偶発的に組み合わさった可愛いルックスと愛嬌を持ち、人々を魅了します。如月家でも空子の父が独断的に飼うと決め、母親にお世話が押し付けられてきました。このピョコルンはペットとしての役目にとどまらず、人間の性欲の処理を担い、やがて生殖も担います。

岸本 母や女性の役割をアウトソーシングしたのがピョコルンです。でも、それをさらに助ける「母ルン」がいればいいのにということも言われるんですよね。空子の母親はピョコルンにも使われる存在で救いがない。搾取構造、差別構造が何重にもねじれています。

村田 解決を拒否する思考に固まる人っていると感じます。楽になること、救われることの否定というか。地獄状態に慣れて麻痺したまま暮らし、その外に出たらむしろ壊れてしまう人の不幸です。今作では母親がそうですね。

残虐さへの自覚

岸本 もうすこしラロロリンの差別のことを教えてください。この差別構造が現実世界で何に相当するかを考えましたが、あんまり考えても意味がないのかもしれません。人種差別、容姿差別、年齢差別、職業差別の全部です。そんな差別の嵐の中でレナの自殺が描かれ、「ラロロリン・ガール・ラブ」という映画が製作される。人々は、他人の不幸を娯楽として消費し、安直に感動を得ています。

村田 楽な場所から見て、勝手に感動して消費する「感動ポルノ」の仕組みは書いておきたかったです。感動は、うまく言えませんが、快楽なので怖いんです。ドラマや映画で戦争とか原爆が描かれたときに、悲劇的なシーンでちょっと興奮していた人たちのことも思い出します。不幸の盛り上がりを欲するというか。これは自分の残虐さの認識にもつながります。

――明人が加害性を持つのに被害者面をしているというだけではなくて、被害者が自身の内なる加害性を自覚する、他人の不幸を快楽として搾取してしまうという反転は、この作品に通底する大きなテーマですね。村田さんの作品では、『新潮』に寄稿された「平凡な殺意」というエッセイにもそれが明確に見えます。かつて編集者から強烈なダメだしを食らった際、希死念慮とともに、相手への具体的な殺意、加害の欲望に襲われたことを告白する内容です。

村田 その体験もひとつのきっかけとなり、ありとあらゆる加害性について考えています。加害者の被害性にも被害者の加害性にも興味があって、幼少期は自分を被害者としか思えなかったけど、百パーセントそうであることはないなと。

岸本 加害者を悪人として切り離せないからしんどい。それもあってか、この作品の人物たちはみんなどんどん疲れていきますよね。第二章の終わりで「リセット」が起きて、第三章では世界がクリーンで優しくなり、ちょっと死後の世界のようになるんですが、これはこれで地獄みがある。とくに空子の友達の白藤さんは、自分の清らかな正義感で疲れています。

村田 第三章は、幼少時からいつも子宮を見張られていることに対する違和感を書きました。小学生のときから親戚に「沙耶香ちゃんは安産型ね」と言われたりしたあの気持ち悪さです。ピョコルンが子宮を見張られる役を代行してくれる。でも楽にはならなかったんです。

岸本 そもそもピョコルンは、生身の女性から、愛玩の道具、家事、恋愛、生殖、育児といったものをアウトソーシングした存在です。この思考実験はどんなふうにして生まれたんでしょう?

村田 ピョコルンが子を産むかは確定させずに書き進めました。性欲処理の家畜として女性がいた時代から、さらにその下の階層にピョコルンを置いてみたらどうなるかというものです。女性たちがその生き物をどう扱うのか、水槽で実験して書き起こしました。

岸本 空子は自身に性欲がないから、明人の性欲がピョコルンに向かって楽になるのかと思いきや、そこで留まらない。人間は自分よりさらに下位の存在ができたとき、容易に加害の側にくるっと変わるんだなと思いました。差別意識の複雑さが露呈します。空子のなかに明人性が生まれるというか、残虐さがちらつきますね。

村田 自分でもぞっとしました。空子がされて嫌だったことを彼女もまたしてしまう。こんなこと言う人だったのかと発見がありました(笑)。でもこれは自分のなかにもあるんです。私の性欲はわりと二次元に向かっているところがあります。十年ほど前、普段はフェミニズム的な思考の女性たちが、三次元の若手俳優さんたちに対して、「ビジュ落ちたよね」と言い、年配の方が画面に出てきたら、「クリーチャーだ」と言っていて、激しくショックを受けたことがありました。二次元でもその暴力性を自覚するようになりました。

岸本 二次元に対しても「作画悪いね」と言うことに罪悪感を持つ?

村田 はい。二次元だから軽く言えたり、欲望のまなざしを向けていることの罪悪感が軽減されていることも、怖いなと思います。消費の嗜虐性は常に考えます。自分がそうである自覚と、人の姿を見てぎくっとすること。とくに人の振る舞いはすぐ発見できても、自分の嗜虐性には口がもごもごする卑怯な感覚は反省する一方で大事にしたいです。

――本作には、家や学校、職場の光景に現代日本を想起させる生活のディテールが書き込まれています。一方で、法や議会制民主主義の意思決定が描かれない。統治の概念がないままに、いつの間にか世界が変容して空子はのっかっているだけに見えます。

岸本 一回だけ投票の話がありました。正義漢の白藤さんにうるさく言われるから、投票所に行って白票を投じると。この世界に選挙あるんだ! って思いました。

村田 日本だと政治の話をしなくともコミュニティが成立し、もっとがっと話したければそういうコミュニティに参加しますよね。ミュージシャンが政治の話題になるとSNSのアカウントを分けてとファンに言われたり。ところがスイスに滞在したり外国人の友人と話したりしていて分かったのですが、日本の政治の話のされなさはすごく不思議なようです。日本では政治の話をしないと、関係は表面的には穏やかになる。海外の文学フェスに行くと政治的な質問をされますが、日本のインタビュアーにはお散歩が趣味なんですかというようなことも聞かれます。どちらが好きかというと分からないのですが、このギャップは興味深いです。

岸本 作中には外国を表す言葉として「ウエガイコク」「シタガイコク」というのがありましたね。作中人物たちはそれらを自然に使い分けて、移民差別を表面化しています。

村田 政治や差別の構造については、無関心を決め込んでいる人というより、気付いてすらいない層を描きたかったんです。この世に政治という仕組みが存在していることや差別思想に根拠がないことに、ナチュラルに気付いていない人はいますよね。

岸本 きっとそれがリアルですね。第二章で空子は、世界①、②、③を使い分けます。①の人たちはいわゆる一般大衆で陰謀論にはまりやすい。世界②の人たちは快楽的で勝ち組です。③の人たちだけが政治的なんだけど、めちゃくちゃしんどそう。

村田 私も作家をやっていると、世界③の人と多く話します。でも①の人も②の人も世界には多い。あとは世界④のような、ネガティヴなことを話さない、癒しのコミュニティで会話することもあります。

岸本 しかもまだ私たちの知らない、世界マルいくつがあるわけでしょう。

村田 空子はそれらをあちこち行き来するので、変な主人公でした。

岸本 でも考えてみれば誰でも二つ、三つは行き来していますよね。たとえば編集者の人と話すときと中学の同級生と話すときと美容院に行くときでは、やっぱりちょっとモードが違う。だから空子という存在がどんどん自分に近しく思えてくるのが面白かったです。

――かつて、二一人ものラロロリン人が殺される「お台場惨殺事件」が起きたんですよね。それをラロロリン人権の日としていたのが、いつの間にかピョコルン人権の日に変わって、つまり「慰霊碑」が「人権記念碑」にすりかわり、いまや誰もそのことを覚えてないというエピソードがありました。

村田 怖かったです。自分で書いておきながら怖かった。私は自分がコップのようなものと思っていて、いつの間にか中身は入れ替わり、粒子も変わり、いまと二十年前、二十年後はぜんぜん違う考え方かもしれないんです。でもそれを忘れて、0歳からこうでしたみたいな顔をする自分もいる。価値観のアップデートなんだけど、プロセスを忘れていることが怖いんです。

岸本 「記憶喪失」という言葉も出てきますね。

村田 記憶を喪失して別の人間のようにふるまうのはいいとして、同調圧力に屈して無意識で変わったふりをしているだけかもしれません。

岸本 村田さんは本能もまた変わってしまうとこれまで書いてきました。「生存」(『信仰』に収録)では猫とゴキブリと人間しか生き延びていない世界で何を食べるかの本能が描かれます。どっちも嫌だ。

村田 どっちも食べたくないですよね……。

岸本 今作でも世界③の人々は、食欲という本能を変えてしまいます。「サラー」という、汚染物質から作ったものを摂取する。理念のために自身の体をフィルターにして、ナウシカの腐海みたいに無毒化しようとする。しかしサラーはまずそうですね。

村田 粉末ですしね。

○○小説ではなく実験報告

――このあといよいよ第三章と終章で、村田さんの独自のディストピア性が立ち上がります。岸本さんはどう読まれましたか?

岸本 ディストピアなのかどうかはいったん留保するとして、第三章は「リセット」が起きて一年後、「人間リサイクルシステム」ができあがっています。十パーセントの「恵まれた人」と八十パーセントの「クリーンな人」、そして残りが「かわいそうな人」です。そして第四章に至るとみんなが「記憶ワクチン」を接種し始め、個々の人格が均質化されるわけです。「エヴァンゲリオン」の人類補完計画をちょっと思い出しましたが、それは意識的だったんでしょうか。

村田 あまり意識してないんですけど、たまに言われます。私は旧劇の最後に、それこそ人類補完計画が発動されて綾波がめっちゃ大きくなるところ、あれが好きです。

岸本 表面的にはすごく穏やかで、みんな怒りもなく紛争も起きない平和な世界になっていく。ちょっとブローティガンの『西瓜糖の日々』の世界「アイデス」も連想しました。これはディストピアともユートピアとも判断しづらいですね。

村田 パラレルワールドは、ある人にとってはユートピアで、ある人にはディストピアでしかない。『殺人出産』もそうです。幸せそうではあるが気持ち悪いというような。

――『地球星人』のラストで展開された、主人公を含む三人の融合体も、個別性が失われて溶けていく同様のビジョンを持ちます。

村田 たしかに、実験が大体同じ結果になっていくのかもしれません。

岸本 海外のディストピア小説、例えばアトウッドの『侍女の物語』に顕著ですが、独裁政権によって女性が人権を失うさまを極端なシチュエーションで描き、リアルな現体制に対する批判や提言や予言を盛り込むわけです。オーウェルの『動物農場』も『1984年』も、こんなにひどいディストピアが予想されるから、こうならないために今どうするべきかといった視点から書かれている気がします。でも村田さんはそうではない気がします。

村田 そうですね、はい。

岸本 だから最初におっしゃった、水槽に入れてみたらこうなったというのは、読者にも指針になるかもしれません。いわゆる世界文学的な意味でのディストピア小説を目指しているというよりは、個別の実験結果に誠実で、そこが魅力的だなと思います。

――小説世界を実際の事件やエピソードの映し鏡にはしていない。読み解こうと思えばいくらでも現代文明批判として読めるんだけれども、それだけではない。むしろ汎用性を持つんですね。

岸本 せっかくなので小説と離れた質問もしてみたいのですが、このところ村田さんはレジデンシーや文学フェスに呼ばれて、頻繁に海外に行かれます。その国で自身の作品はいかに受容され、あるいは日本の女性作家がどのような存在と受け止められていると感じますか?

村田 国によって微妙に異なりますが、イタリアは日本文学ブームらしく本屋さんに「日本文学コーナー」があったりするんです。でも私の作品を翻訳してくださった日本文学研究者のジャンルーカ・コーチさんなどにお聞きすると、誤解も多い状況だそうで。というのも、日本文学イコール、猫とコーヒーと喫茶店が出てくるほっこりするお話だと考えられているらしいんです。世界で戦争が起きて殺伐とする現実にあって、そのつらさを忘れさせてくれるものだというような……。『殺人出産』がちょうど出版されたタイミングでイタリアに行ったら、なぜ村田さんは日本人作家でありながらこのような温かさのない作品を果敢に書くのかと問われ、むしろ日本文学のイメージがおかしいのではないかなと思いました。

岸本 ははは。川口俊和さんの『コーヒーが冷めないうちに』がベストセラーになったとは聞きます。

村田 表紙を似せた本まで作られていて、でもその作者はイタリアの人だったりして面白かったです。

岸本 先日アメリカのウェブ文芸誌を見ていたら、「お勧めの日本文学10選」として選ばれた本十冊すべての表紙に猫が描かれていた。びっくりしたんですが、今のお話を聞いて腑に落ちました。とすれば村田さんは異色すぎません? ほっこりとは程遠いから。

村田 “『コンビニ人間』は明確にADHDについての小説で、当事者が書いた事実だ”という文脈が用意されていることもあります。オランダの翻訳家さんに「自伝である」と書いてあるよと教えられたり。だからADHD当事者の読者の方から涙ながらに「あなたが書いてくれて楽になりました」と言われて困惑したこともあります。明確な目的やメッセージがあって書かれたわけではない、漠然とした実験結果の報告としての小説で申し訳ない……とは思います。

岸本 私はそういう作品を翻訳するのが好きですけれども。

村田 『コンビニ人間』は他にも、日本社会の同調圧力の中でもがき苦しんだ女性主人公が、ようやく現代になって活躍できた物語ですねと決め打ちで質問され、いやいやそんなことはないと丁寧に説明したのに、記事としてはそんな感じにまとまっちゃったこともありました。

岸本 日本についてほとんど知らないということもあって、いまもばりばりの封建社会で、女は書くことも許されないというイメージを持っている記者もいるんですよね。

村田 東アジアの抑圧されているフェミニストががんばってマイナー言語で発信しているという文脈ですね。

岸本 ただそれを聞いて、ちょっとドキッとしました。私だって、たとえばアフガニスタンやイランの作家たちの作品を読むのに、何らかの色眼鏡をかけていないとも限らない。日本女性が、ヨーロッパやアメリカの人にとって同じ生き物としては受け止められていないのかもと思うと、もやもやします。

村田 そういえばイギリスのマンチェスターの芸術祭に行ったとき、意外なことを言われました。リラックスした喋りで心を開いた姿を見せるのが場のマナーだそうなので、できるだけゆったりしていようと思っていて。でも自作の朗読も教科書を読むみたいにどこかかたくなっちゃう。着ているものも私だけがある程度フォーマルで。そうしたら仲よくなったパレスチナの作家さんに、沙耶香はすごく日本という感じがすると言われました。何か日本特有の精神性とかイメージが、やっぱりあるのかもしれません。

岸本 ああ、そういう違いはありますよね。得意の「トレース」能力は発揮できず?

村田 ハグはだんだん上手になってきたと、自分では自負しております(笑)。

岸本 いや、たいへん面白いお話です。

クリアに物事を見るために

岸本 もう少しだけ小説について気になっていることを伺いたいのですが、ラストの重要な展開にかかわるので踏み込みすぎないように話すと、空子はピョコルンにだけ性的関心を持ちます。一方で白藤さんは空子といっしょに暮らし、白藤さんのダウンロードを完了させてほしいと考えます。その中で名前の漢字であるというのを超えて、藤の花のイメージが濃厚に立ち上がってきますよね。ピョコルンとの性行為の際にも藤の花が関わってくる。この、藤のイメージは村田さんにとってどういう意味を持つのでしょう?

村田 久しぶりにほぼ空き家になっている千葉の実家に帰ったとき、ここに白藤さんと空子が同居しているというビジョンが浮かびました。その古い庭に、昔から藤が植わっているんです。藤の花には野趣というか、放っておくと家を殴るような暴力性があって、実際に有毒です。でも花自体は可憐ですよね。毒性の強いものですが、砂糖漬けにして食べることもできます。

岸本 白藤さんが空子に食べさせるシーンもありますね。

村田 はい、怖かったです。

岸本 しかも藤の花房はちょっと異様なかたちをしていて、ペニスっぽいといえばそうです。

村田 藤は獰猛で可憐で不思議な花ですが、人間はその藤の花にもかなわないのではないかと考えました。一方で現実世界を見渡すと、どんどん公園の木が伐採されたりしている。そんなこと起きるわけないと思っていたことが起きていて驚きます。

――そういったリアリズムベースのエモーショナルな感覚と、人間が脳の操作によって一体化したり個を手放したりする、そのSF的なファンタジー性が隣り合っているラストシーンは、やはり異様なんだけど美しいですね。透明な水槽のガラス越しにすべてが見えてしまう感覚は村田さんの独特のものです。

村田 現実は色々なものが詰まりすぎているので、もう少し物事を、事実よりクリアに見られるようにはしたかったです。

岸本 事実だけ書いていたのでは到達できない、その先に行くためにファンタジーやSFの枠組みはあるのだから、私はほんとうに三章以降がすごく好きでした。

村田 よかった、ありがとうございます。

岸本 今回はあまり話題に出ませんでしたが、「鼻の穴のホワイトニング」とか「権現堂さんの習字セラピー」とか、村田さんらしいブラックな笑いの要素も満載です。この作品が読者にどう受け入れられていくか楽しみですね。

村田 読んだ方々が具合悪くならないか、ちょっと心配です。

(2025.2.10 神保町にて)

「すばる」2025年5月号転載

プロフィール

-

村田 沙耶香 (むらた・さやか)

1979年千葉県生まれ。玉川大学文学部芸術文化学科卒。2003年「授乳」で群像新人文学賞(小説部門・優秀作)受賞。2009年『ギンイロノウタ』で野間文芸新人賞、2013年『しろいろの街の、その骨の体温の』で三島賞、2016年「コンビニ人間」で芥川賞、2025年『世界99』で野間文芸賞受賞。著書に『マウス』『星が吸う水』『ハコブネ』『タダイマトビラ』『殺人出産』『消滅世界』『生命式』『変半身』『丸の内魔法少女ミラクリーナ』『信仰』などがある。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!

新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。

-

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

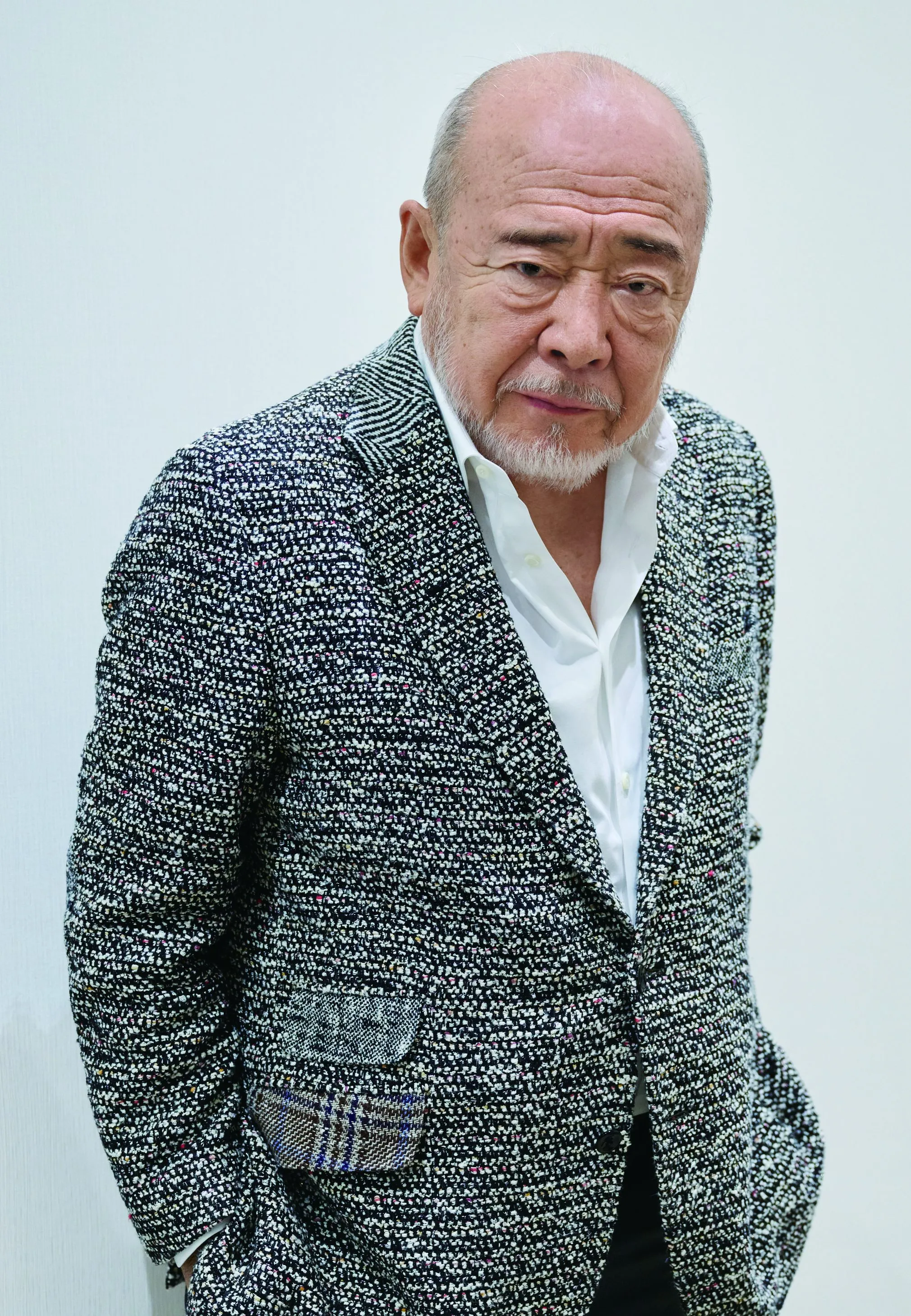

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。