今いちばん会いたい人に、作家が直撃インタビュー! 職人、役者、ミュージシャン、アスリート……さまざまな分野の方々に、作家の洞察力が切り込みます。ひと味違ったインタビューをお楽しみください。

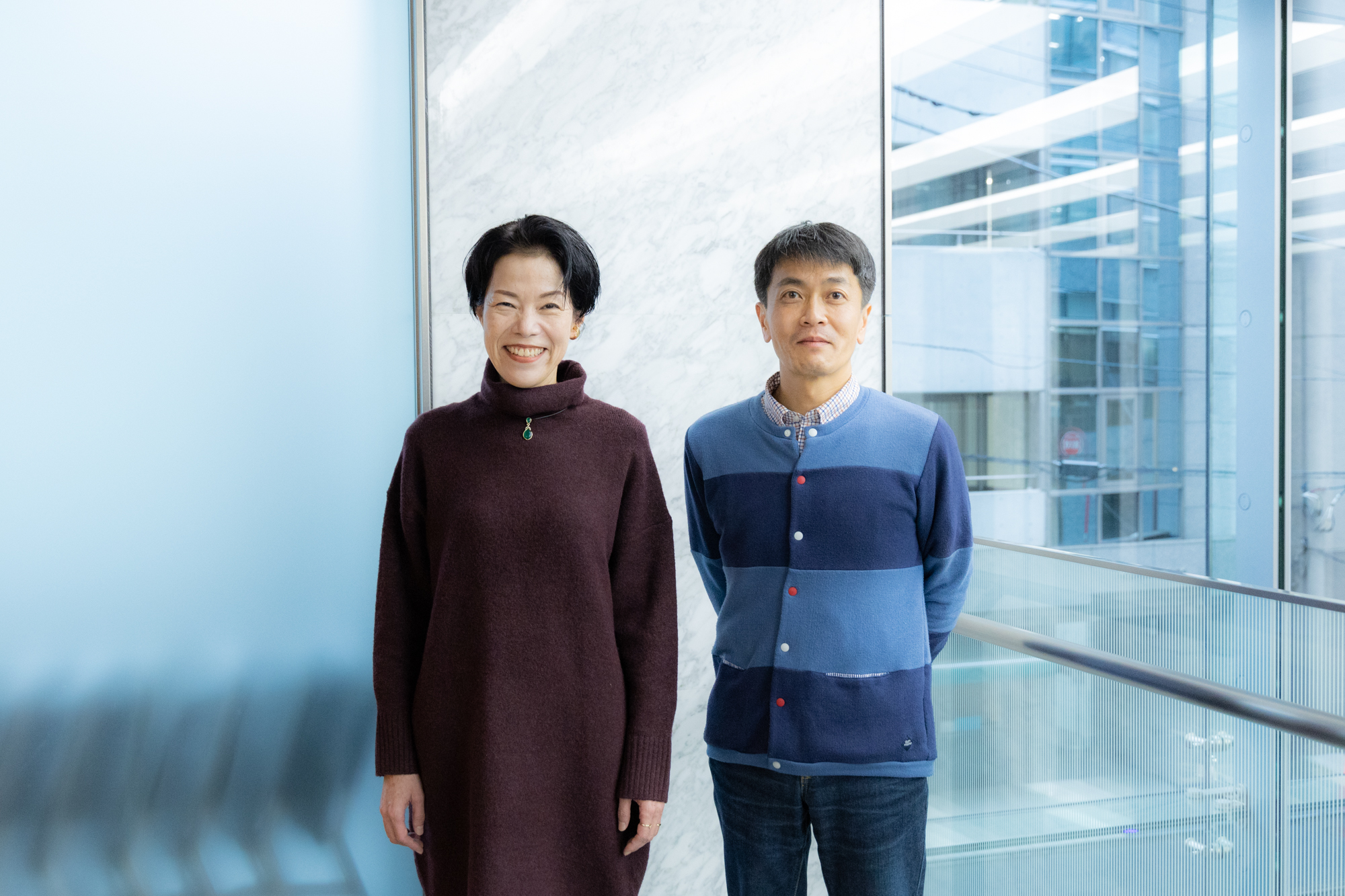

第12回 永井みみさん(作家)が中村高寛さん(映画監督)に会いに行く

2023年12月15日

「小説に出てくる巴町商店街は中村橋商店街のことですよね」「そうです。中村公園プールがあって」「それはちびっこプールですね」と、初対面で地元・横浜の話題で打ち解けた永井みみさんと中村高寛監督のハマっ子対談。

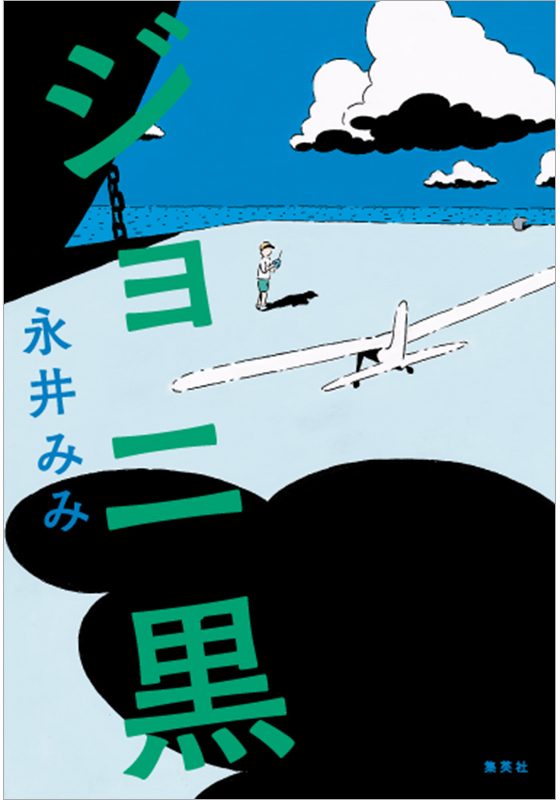

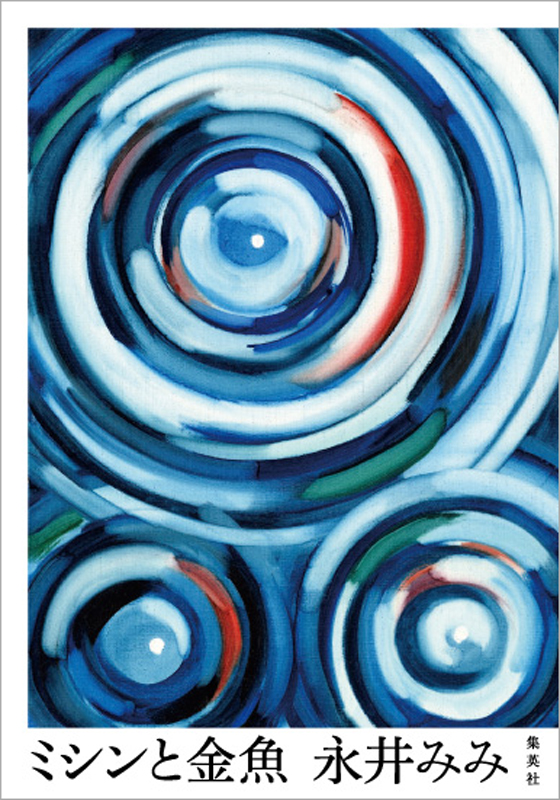

すばる文学賞受賞のデビュー作『ミシンと金魚』が大きな話題を呼んだ永井さんは、このほど、昭和の横浜を舞台にした少年たちの物語『ジョニ黒』を上梓しました。2006年公開の中村さんの映画『ヨコハマメリー』との運命的な出会いが、今作の誕生につながったと熱い思いを抱いてきました。

『ヨコハマメリー』は、戦後の混乱期に横浜の繁華街で米兵専門の娼婦をしていたという伝説の“ハマのメリーさん”について、街の人々の証言を重ねていくドキュメンタリー映画。監督に製作の背景を聞いてみたかったという永井さんの希望が叶い、企画が実現しました。公開から約10年後に中村さんが出版した『ヨコハマメリー かつて白化粧の老娼婦がいた』(『ヨコハマメリー 白塗りの老娼はどこへいったのか』に改題し文庫化。現在河出文庫)にも触れつつ、横浜に思い入れの深い二人の“ハマトーク”が始まります。

撮影/山口真由子 構成/綿貫あかね (2023年11月10日 神保町にて収録)

メリーさんの姿を残したい人たちの強い思いに「撮らされた」映画

永井 まずは、なぜ中村さんに会いたいと思っていたかという話からさせてください。私は『ヨコハマメリー』を2006年にテアトル新宿で拝見しました。メリーさんの居場所を探すところから始まって、個性的な登場人物それぞれがメリーさんについて語っていく。すると、その中から立ち現れてくる彼女の実像が、どんどん修正され研磨されてゆく。だから最後にメリーさんが現れたときは本当にびっくりして、「あ、自分もこの人を探していたんだ」と気づいて、会えた喜びとともにこんなにも素敵な人だった!という感動が押し寄せてきたんです。会場中も同じ思いだったのか、多幸感に包まれてスタンディングオベーションが起こりました。映画館でそんな体験をしたのは初めて。映画の舞台が、私の中のどストライクの横浜だったのも拍車をかけたと思います。あまりにも涙が止まらないので隣の伊勢丹の化粧室に駆け込み、洗面台からふと顔を上げたら、鏡の中で何か業のようなものを通してメリーさんと自分の顔が重なり、業に生きる決意を固めました。このことを恩人とも言うべき中村さんにお伝えしたくて。もう今、感無量です。

中村 そんなふうに言っていただけて本当に嬉しいです。

永井 そのときに私の抱えていたのは、小説を書きたいという業でした。ずっと書き続けていましたが、当時はまだデビューしておらず、40代に入って一旦諦めたんです。その理由の一つが『ジョニ黒』が、ある文学賞の選考で落選したことでした。今回出版した作品の前に、ファーストバージョンがあったんです。それで、諦めた人生を歩んでいた3、4年後のタイミングでこの映画を見てしまった。これは物語の舞台である横浜が自分のことを呼んでいるんじゃないか、と。なんというか……震えました。

中村 あれは僕の最初の作品で、リサーチを始めたのが22歳、撮り始めたのが24歳、完成して公開したのが31歳。20代を費やして作った映画です。製作についての詳しいことは本に書いたのですが、当時僕はオリジナルビデオやテレビの2時間ドラマの演出助手をしていて、仕事に嫌気がさしていました。あるきっかけから地元で有名だったメリーさんを近頃見かけないことに気づいて、今どうしているのか気になり始めた。それで、メリーさんを撮ったら面白そうだと、パッと思い浮かんでしまった。最初はその程度の気持ちでしたし、ドキュメンタリーなんて撮ったことがないから撮影方法も手探り。自分で対象者を探し、アポイントを取って取材をしていきました。

実は、完成した後に、どうやって撮ったのかわからなくなる瞬間がありました。というのは、撮らされてできた映画という感覚があったんですね。僕はまだ映画監督としての自我のようなものを探している段階。一方、写真家の森日出夫さん、重要な役割を果たすシャンソン歌手の永登元次郎さんなど出演者の皆さんは、メリーさんのことや街の記憶を何かに残したいという強い思いがあった。それがシンクロして、いつの間にか撮らされていた感じでした。だから完成したときには「やった」という気持ち以上に、背負ってきたものをようやく下ろせたという安堵感がありました。

永井 プレッシャーがすごかったんですね。

中村 そうなんです。横浜の歴史の本を何冊も読みましたが、僕は実体験としてその時代を知らない。だからアプローチの方法も、出会った人と向き合って、聞いた話から個々人の歴史をひもとくことしか今の自分にはできなかった。でもそうすることで、その先にある普遍性のようなものが見えてくるのではないかと漠然と思ってました。とはいえ、最初はひたすら試行錯誤を繰り返していただけで、たくさんの対象者と会うことで、その人たちに教えられていった気がします。

映画『ヨコハマメリー』

歌舞伎役者のように顔を白く塗り、貴族のようなドレスに身を包んだ老婆が、ひっそりと横浜の街角に立っていた。本名も年齢すらも明かさず、戦後50年間、娼婦として生き方を貫いたひとりの女。彼女はいつしか横浜の街の風景の一部となり、人々は“ハマのメリーさん”と呼ぶようになった。

メリーさんと交流のあったシャンソン歌手の永登元次郎さん、街で生きるメリーさんを撮影し作品集を発表した写真家の森日出夫さんをはじめ、彼女と縁のあった人々の姿を通して、「メリーさん」とは何だったのか、彼女が愛し離れなかった「横浜」とは何だったのかを検証し、浮き彫りにしていくドキュメンタリー作品。http://hitohito.jp/

『ヨコハマメリー 白塗りの老娼はどこへいったのか』中村高寛(河出文庫)

1995年冬、伊勢佐木町から忽然と姿を消した白塗りの老娼ヨコハマメリーは何者だったのか? 徹底した取材から明かされる彼女の生涯と、知られざる戦後横浜の真実をスリリングに描くノンフィクション。

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309417653/

撮影している期間だけがドキュメンタリーではない

中村 『ヨコハマメリー』では、メリーさんを主軸に置きながら、横浜の街も撮りたかったんです。でも街を撮るってどういうことなのかがわからなくて、初期の頃は単純に街の風景をいっぱい撮っていました。監督失格です(笑)。けれど撮っていくうちに、そこに住んでいるのはどういう人たちだろうと、ベクトルが街から人に向いてきた。それで恐る恐る訪ねていくと、僕みたいにメリーさんのことや昔の横浜の話を聞いてくる若者はいなかったようで、皆さん面白がって話をしてくれるし、僕にしてみるとそれが興味深い。そうした話には心に響いたものや感銘を受けるものが多くあって、その人たちが住んでいる町の歴史や土地のことが気になってくる。

すると横浜の街とは何だろうと再び俯瞰した目に戻り、その場所に行っていろいろな取材をする。そうするとまた住んでいる人が気になって……と、ずっと人と街との間を行き来している感覚で撮っていました。

永井 『ジョニ黒』もまさに、人と街を行き来しながら展開していく話です。それにしても、あの映画に出てくる皆さんは濃い人たちばかりですね。

中村 取材日以外でも皆さんのところに通うようになると、地元の人間同士の付き合いに変化していきました。さっきも少しお話ししましたが、思いつきのように撮り始めたのに街の人を巻き込んでしまい、途中でやめたら皆さんの梯子を外すことになるから、完成させないと僕はもう横浜にはいられない。だからすごくプレッシャーがありました。

しかも、途中でキーパーソンの元次郎さんがガンになって、「お前、元次郎さんに恥をかかせるなよ」という皆さんの圧も感じて。最終的に元次郎さんの骨を拾うことになったとき、ドキュメンタリーを撮るのは大変な仕事だし、もうやっていられないかもと思いました。実を言うと、今もできるだけ映画を撮りたくないんです。

永井 元次郎さんの映像は笑顔のシーンで終わっていました。

中村 近親者の方には最後、亡くなるまで撮ってほしいとも言われていたのですが、元次郎さんとはもう魂と魂の付き合いになっていたし、カメラのないところで一緒にいたくてできませんでした。でも火葬場で骨を拾っているときに、元次郎さんの人生と最後までちゃんと向き合えただろうかという疑問が湧いてきた。『ヨコハマメリー』は元次郎さんの人生も重要な要素になっているので、たとえ作品には入れなかったとしても、ドキュメンタリーの作り手としてカメラを通して向き合うべきだったんじゃないかと後悔がずっと残っていたんです。それもあって、2017年に公開した2作目の『ヘンリ・ミトワ 禅と骨』では最後まで対象者に向き合いました。

僕の作品はどうしても生と死を扱わざるを得なくなってしまう。残念ながら、映画が完成して主人公とともに舞台挨拶をしたことが一度もないんです。高齢の方を対象者にした映画ばかりなので仕方がないんですが、その人の生きることと死ぬことにはからずも向き合うことになってしまうんです。

永井 監督が映像で自分の姿を残してくれたことで、その方々ももしかしたらもうこれでいつ死んでもいい、という思いがあったかもしれませんね。

中村 特に元次郎さんは、最後に自分の人生を僕に委ねてくれたという感覚があります。さっき「できるだけ映画を撮りたくない」と言ったのは、僕の仕事が、その人の抱えている大きなものをともに抱えて一緒に歩き、最後まで添い遂げることになるので、そう思えるかまでの逡巡が常にあるんです。一度背負ったからには、その人の命や魂のようなものをしっかり残さないといけないといつも思っています。

永井 対象者に対してそこまでの気持ちをお持ちなのは素晴らしいです。たとえばドキュメンタリーの監督でも、映画が完成したら一区切り、という人も中にはいると思うのですが。

中村 僕にはそういう感覚はありません。撮影しているのはある一定の期間、たとえば『ヨコハマメリー』ではメリーさんや元次郎さんの人生の最後の部分だけでも、やはり出会う前も含めて亡くなった後も関係はずっと続く。森日出夫さんなど他の登場人物も同じです。それをも僕はドキュメンタリーだと考えていて、決して撮っていた期間だけがドキュメンタリーではないんです。

そうなったのは、最初にお話しした「撮らされている」感覚ともつながりますが、出会いから人間関係ができていき、その上で、ある一部分だけ撮らせてもらっているという気持ちがあるからです。『ヨコハマメリー』を、トライアンドエラーを繰り返しながら自分なりの作り方で進めた結果、人と関わって映画を撮るのはこういうことなんだと理解していった気がします。

横浜が自分の街であることを、お互い作品を通して見つけた

中村 僕は横浜市の中でも金沢区という、鎌倉に近くて田んぼがたくさんあるようなところで育ったので、横浜の中心部を外から眺めている感覚がありました。この距離感が大事で、最初から中区や西区にいたら、横浜という街に対してこんなに興味を持たなかったし、たぶん『ヨコハマメリー』も撮っていなかった。ちょっと客観的な位置から見ていたからこそ、自分にとっての横浜とは何かを探すことになったんだと思います。

永井 中村さんの本に、中学のときに一度引っ越しをされて、また横浜に戻ってきたときに言葉になまりが混じっていると指摘されて、ショックを受けた、と書かれていました。同じような体験が私にもあるんです。中学一年生まで横浜で暮らしていましたが、その後引っ越しました。高校一年生のときに遠足で山下公園に行ったら、地元の高校生に「ダッセー!」と言われて(笑)。よそにいても、横浜の人間だという特権階級意識を抱えていたにもかかわらず、戻ってきたらダサい人間になっていた。心の支えにしていた横浜からいつのまにか落ちこぼれてしまっていた。そのことに気づかされた瞬間でした。そうしたトラウマがあったことで、横浜の物語をきちんと書いて横浜に認められたいと思ったんです。

中村 すごくよくわかります(笑)。横浜に戻って裏切られた気持ちになったときに、自分のアイデンティティがもろくも崩れ去っていく感覚がありました。

自分にとっての横浜とは何だろうと考えていても、調べる方法はもちろんアプローチの仕方すらわからない。たぶんそれを探すためのテーマがメリーさんだったんでしょう。要するに、ハマのメリーさんについて聞くと街の人々が横浜の話をしてくれる。それによって、僕にとっての横浜は何なのか?自分の街を、メリーさんを通して見つけていった。それも映画が完成に近づいていく間にだんだんと気づいたんです。きっと永井さんにとっての『ジョニ黒』もそういうことなんじゃないかと。作品を作ることでその場所を再確認というか、自分にとっての街が何なのかを探していかれたのではという気がします。

永井 まったくそのとおりです。

『ジョニ黒』でも『ヨコハマメリー』でも街が多様な人を受け入れている

中村 僕は『ヨコハマメリー』を撮っていなかったら今の自分はいないと思っています。映画の出演者や、映画には出て来ない人たちも含め、全員と出会ったからこそ今の自分がいる。逆にいうと、あの映画を撮ったことで、もう横浜からは出て行けなくなってしまいました(笑)。だから一生この街であの人たちと生きていくんだろうなという予感がしています。

永井 あの濃い面々ですね(笑)。

中村 そう。今、私が住んでいるのは『ジョニ黒』の舞台になった周辺で、マンションがたくさん建っていますが、昔は長屋でしょうゆの貸し借りをしていたくらいの近い関係性が住民同士にあった。建物はなくなっても歴史を知っている人たちがいて、そういう共同体が横浜にはまだ存在するんです。それがここに住んでいる居心地のよさ、楽しさにつながっている。だから、電車で東京から帰ってきて関内や黄金町で降りると、ほっとします。

『ジョニ黒』は1975年の物語だから僕が生まれた頃の話ですが、今と同じような馴染みのあるにおいを感じるんですね。それが自分にとっては心地いい。この原風景は見ていませんが、物語の街の空気感はまだ横浜にあるよな、と思う。最初にローカルトークをしたように、「小説に出てきたあそこはどこなんですか?」と聞いてしまうのは、そういう感覚なんですよね。自分の街を舞台にした小説を読んでいて、ホームレスのクロさんはどこにいるんだろうと考えてしまう。

永井 そう言っていただけてよかった(笑)。

中村 たとえば近所を歩いていると、「あ、監督!」って声をかけられる。ときには「監督ってどこの(建築)現場に行っているの?」って聞かれたりもします。もはや映画監督とかどうでもよくて、監督という人になっているんですね。まさに『ジョニ黒』の世界と同じです。

街というのは『ジョニ黒』のように、日出男や町会長などいろいろな立場の人がいて成立しています。僕が子どもの頃は、怖いお兄さんや色っぽいお姉さんもいた。クロさんみたいな存在や、昼間からフラフラして得体の知れない人もいた。言ってしまうとメリーさんもその一人だった。昔はそんな、何だろうこの人は、という謎の人も自然と街に溶け込んでいたじゃないですか。そういう多種多様な人々が生きている、清濁あわせ呑むような形で街は形成されている。それが面白い。僕が暮らしているのはそういう世界で、要するにそこで僕は監督という人なんですね。

さまざまな人がいる街の豊かさが『ジョニ黒』にはすごく表れている。それは『ヨコハマメリー』で描きたいことでもあったから、強いシンパシーを感じました。

永井 嬉しいです。

中村 主人公のアキラや日出男、クロさんなど、登場人物のモデルはいるんでしょうか。

永井 日出男は、子どもの頃に家の近所にいた、フラフラしているおじさんたちですね。子どもの頃、ある日突然、家に箱ブランコが置いてあったんです。どうやら普段何をやっているかわからないけれど、ときどき遊んでくれるおじさんが置いてくれたらしい。「お前、ブランコ欲しいって言ってただろ」って。そんなことを言った覚えもないのに(笑)。白い色がいいって言ったら白いペンキを塗ってくれて、もう嬉しくてずっと乗っていました。でもしばらくするとおじさんが赤や茶色に塗り替えたから、がっかりしちゃって。そうしたらいつの間にか撤去されていました。子どもが喜ぶ姿を見たかっただけなのかもしれません。そういう近所の変なおじさんとして日出男がいて、アキラにラジコンを買ってくれる。

中村 そこにつながるんですね。面白いことに、全国のさまざまな街でも同じような得体の知れない人がいる、という話を映画公開当時によく聞きました。でも、街が均一化されていくと、あの人たちのいられる場所がなくなって自然と排除されていく。横浜でのメリーさんはそういう街の変化の象徴だと言えます。日本全国であの人たちや街の記憶が失われていったときに、『ヨコハマメリー』を見て自分の街のことを思い出していた人はたくさんいたと思いますね。街にあったものは一度失ってしまうともう戻って来ないんです。

『ジョニ黒』永井みみ

1975年、横浜。少年アキラと“犬”とのひと夏の冒険が始まる――。4年前、海水浴中にはぐれてしまった父さんは今もまだ帰ってこない。あれ以来、母親のマチ子は時々どっかから拾ったオスをつれてくるようになった。日出男はその「オス犬」のひとりだった。欠落を抱えて生きる大人たちと、鬱屈を抱えて生きる子どもたち。ままならない世界の哀しみと愛しさが胸にこみ上げる、すばる文学賞受賞作『ミシンと金魚』著者待望の新作!

小さな共同体の中で、人間や関係性を見つめていく

永井 どこに行っても同じような駅前ロータリーから街が始まるのは、お上主導の弊害だと思うのですが、つまらないですね。

中村 ただ、以前森さんに言われたことがありました。昔、森さんが横浜のみなとみらい21の写真展を催したときに、「横浜の原風景を壊したのはみなとみらいなのに……」と否定的に言ったら、「だって面白いじゃん。すごい建物がたくさん建って、何かがどんどん変わっていくのはさ」と返ってきた。僕は近代的なものが出来ていくのをネガティブに捉えていたけれど、街は生き物だから変化するのが面白いという見方や、それをどう受け入れるかを考えるのも興味深いんだ、というようなことを森さんは言っていたんです。なるほどと思って、僕の意識も変わり始めました。

永井 そうか。そうだったんですね。

中村 ヨーロッパだと街の景観を保存しつつ建て替えるけれど、日本はもうばっさりとスクラップ&ビルドで変えていく。それはある意味ハードボイルドでかっこいい、と受け止めることもできる。ものは一面からではなくあらゆる面から見ないと面白くないと、そのときに教わりました。森さんの影響で、変化を受け入れることも街との関わりであり、観察者の視点だと思うようになりましたね。これから5年、10年経って、街も自分の見方もどんどん変化していくんでしょう。

永井 森さんとはずっとやり取りされているんですか?

中村 つい先日も会って呑んだり、すごくよくしていただいていますね。初めて森さんに会ったときに、僕の話を聞いて「面白いね、やろうよ」と言って、年齢や経験を問わずに協力していただいたことは、今でも感謝しています。僕にとっての恩人です。

永井 いい先輩ですね。

中村 たぶん森さんからすると、二十歳そこそこの若造がやって来て、メリーさんの映画を撮りたいとか言っているけど、お前に何がわかるんだ、という気持ちだったかもしれません。今の僕だったらそう思います(笑)。だけど今後僕のところに横浜で映画を撮りたいという人が来たら、まずは話を聞いてなるべく応援したい。要するに、次は僕が森さんの立場になる番だと思っています。そういう関わり合いの中で生きていくのが、自分の創作活動にも自然と繋がっていく。小さな共同体をずっと眺めていると、いろいろなものが見えてくると思っているので。

永井 素敵ですね。

中村 テレビドキュメンタリーを海外で撮っていた頃は、外から日本を見ることは大事だと思っていました。でも本当に大切なのは足元をどう見つめるか。原点回帰というか、一周回って戻って来て、ようやく見え始めた気がしています。

永井 やっぱりそこが原点ですよね。これから私もじっくり足元を見つめてゆこうと思います。今日は本当にありがとうございました。次回作をとても楽しみにしております。

プロフィール

-

永井 みみ (ながい・みみ)

1965年神奈川生まれ。2021年『ミシンと金魚』で第45回すばる文学賞を受賞しデビュー。同作は三島由紀夫賞、野間文芸新人賞にノミネートされ、「ダ・ヴィンチ編集部が選ぶプラチナ本OF THE YEAR! 2022」に選出された。その他の著書に『ジョニ黒』がある。

-

中村 高寛 (なかむら・たかゆき)

1975年生まれ。1997年に松竹大船撮影所よりキャリアをスタート。1999年に中国・北京電影学院で映画演出とドキュメンタリー理論を学び、帰国後、李纓監督の『味』『靖国 YASUKUNI』などで助監督を務める。2006年『ヨコハマメリー』で監督デビュー。横浜文化賞芸術奨励賞など11の賞を受賞。監督作品に『ヘンリ・ミトワ 禅と骨』がある。

関連書籍

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日千早茜「十人十色の「傷痕」を描いた物語」

短篇ならではの切れ味を持った十篇、それぞれにこめた思いとは。

-

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日

インタビュー・対談2024年04月26日小路幸也「愛って何だろうね。何歳になってもわからないよ」

大人気シリーズの『東京バンドワゴン』も第十九弾。今回のテーマ「LOVE」を、ホームドラマでどう料理するか。その苦心と覚悟とは。

-

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日キャント・バイ・ミー・ラブ 東京バンドワゴン

小路幸也

愛を歌って生きていく。いつにも増して「LOVE」にあふれた大人気シリーズ第19弾!

-

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日

新刊案内2024年04月26日グリフィスの傷

千早茜

からだは傷みを忘れない――「傷」をめぐる10の物語を通して「癒える」とは何かを問いかける、切々とした疼きとふくよかな余韻に満ちた短編小説集。

-

インタビュー・対談2024年04月20日

インタビュー・対談2024年04月20日

インタビュー・対談2024年04月20日青羽 悠「大学生活を送りながら書いた、 リアルタイムな京都、大学、青春小説」

一人の青年の大学四年間を描いた青春小説。大学生活とは? 大人になることとは?

-

お知らせ2024年04月17日

お知らせ2024年04月17日

お知らせ2024年04月17日小説すばる5月号、好評発売中です!

注目は赤神諒さんと宇佐美まことさんの2大新連載! 本多孝好さん初の警察小説の短期集中連載も必読。