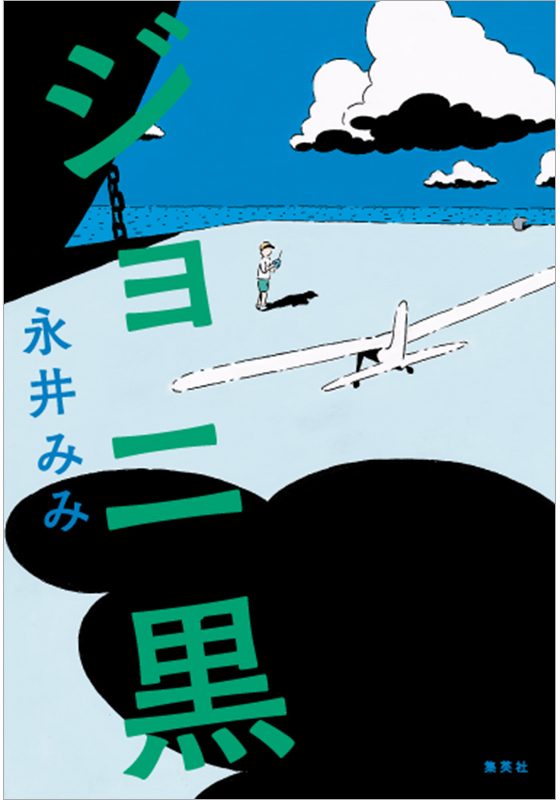

内容紹介

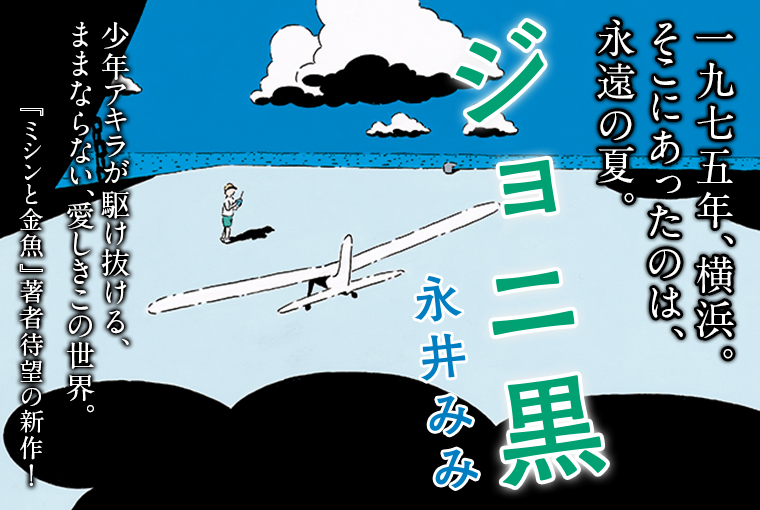

1975年、横浜。少年アキラと“犬”とのひと夏の冒険が始まる――

4年前、海水浴中にはぐれてしまった父さんは今もまだ帰ってこない。

あれ以来、母親のマチ子は時々どっかから拾ったオスをつれてくるようになった。

日出男はその「オス犬」のひとりだった。

欠落を抱えて生きる大人たちと、鬱屈を抱えて生きる子どもたち。

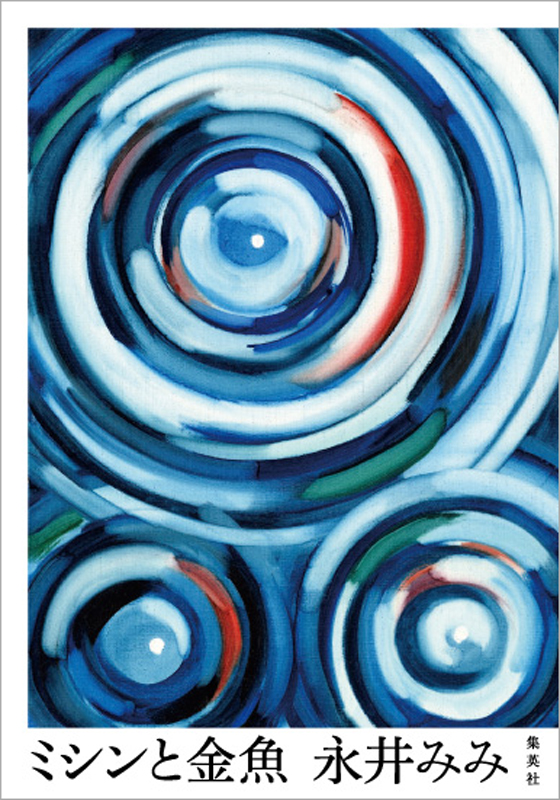

ままならない世界の哀しみと愛しさが胸にこみ上げる、すばる文学賞受賞作『ミシンと金魚』著者待望の最新作!

【著者メッセージ】

ひとは生きていると、つらいこと、

哀しいこと、苦しいことがとても多く、

現実におしつぶされそうになることがあります。

おとなでもこどもでも、

いつの時代でも生きづらさを抱えて

歩いていかなければならないことに

変わりはないとおもいます。

突破口があったなら!

突破口のむこうの景色を見てみたい!

そう念じながら、書きました。

『ジョニ黒』の中に、ほんの一瞬、

むこう側の景色が垣間見えましたら幸いです。

――永井みみ

プロフィール

-

永井 みみ (ながい・みみ)

1965年神奈川生まれ。2021年『ミシンと金魚』で第45回すばる文学賞を受賞しデビュー。同作は三島由紀夫賞、野間文芸新人賞にノミネートされ、「ダ・ヴィンチ編集部が選ぶプラチナ本OF THE YEAR! 2022」に選出された。その他の著書に『ジョニ黒』がある。

インタビュー

書評

地べたから上空へ、視線の飛躍

大竹昭子

『ジョニ黒』というタイトルが意表を突く。高級ウィスキーの代名詞だったのは遥か昔のこと。若い世代はこの名に反応できないのではないか?(と思ったが、ネット検索するとブレンドウィスキーとしていまも人気を誇っているらしい)。 「ジョニ黒」だけでなく、「ケロヨン」「バハハーイ」「ダイヤル式電話機」「家族対抗歌合戦」など、昭和を彷彿させるものがつぎつぎと登場する。物語の語り手、九歳の少年アキラが生きているのは現代ではなく、一九七〇年代のようだ。

住んでいるのは横浜市南区巴町。巴町は架空の名称だが、南区は実在する。歴史の古い下町的なエリアで、坂が多い。社会科の授業でアキラは南区は七つの丘に囲まれていると習うが、この丘は最後に重要なモチーフとして登場する。

この起伏に富んだ横浜の下町エリアを舞台として、アキラがひと夏に体験したこれもまた起伏ある出来事が彼の視点で語られていく。

アキラの家に父親は不在だ。行方不明で生死すらもわからない。代わりに冒頭から登場するのは母が家に連れ込んだ日出男という男である。日出男はなにもせずに文房具屋で働いている母の財布を当てにしている。隣に暮らしている祖母は、彼女の持ち家でのうのうと過ごす母と日出男に苛立つが、ふたりはまったく頓着せず、アキラの前でいちゃつくのも平気だ。

父親がいなくなってから、アキラは自分でも理由のわからないまま、母親を「マチ子」と名前で呼ぶようになった。一種の自意識の目覚めなのだろう。もう母親には依存したくないし、したくても不可能だ、という現実認識がそう呼ばせたのだ。

なるほど、名称は重要である。とりわけ親をファーストネームで呼ぶ習慣がなく、他者に対しても「お母さん」と呼称する日本では呼び方は大きな意味を持つ。

母親は「マチ子」と呼ばれた途端に母親の役目を降りて「堂々と一匹のメス」になり、遠慮なく家に男を引き入れるようになる。朝起きると知らない男が寝ていることはしょっちゅうで、いまいる日出男も居着いて一ヶ月ほど経った。

アキラにはモリシゲという親友がいる。本名は守川茂雄。母がアメリカ軍人とのあいだに生んだハーフで、父親の付けた名前はミッチェルだったが、祖父がその名を嫌い長嶋茂雄にちなんで「茂雄」と変えたのだった。

ここにも名付けのテーマが隠れている。明らかにハーフの風貌をもつ金髪の少年が、「茂雄」を名乗って人間くさい街に暮らしているというズレ。両親は不在で、町会長で「巴町の守護神」の異名を持つ祖父が親代わりをつとめており、アキラともども子どもを第一に考える双親に育てられた経験がない。

作品全体に「犬」の気配が濃厚である。歩道橋の下に棲みついたホームレスは、アキラとモリシゲに「クロ」と呼ばれてときどき食べ物を分け与えられている。彼はふたりに束の間の歓びをもたらす犬的存在であり、差し出す食べ物をすばやくさらうさまは野犬のようだ。また人目を憚らずに発情するマチ子と日出男にアキラは「犬」を感じつつ、自分はモリシゲが飼っている雄のシェパード犬ヤマトとテレパシーで交信しあっている。アキラの問いかけにクールな応答をするヤマトは幻の父のような存在であり、本書のテーマを象徴している。

小児ぜんそくを患って発作の恐怖を知ってからアキラは「発作が起きていないときでも必死に生きる『生き癖』」がつき、生活のなかに突如入ってきた日出男にどう振る舞えばいいかわからない。ついよそよそしくしてしまうが、だからと言って彼を嫌っているわけではない。

日出男は「俺さ……向いてねーんだよ。仕事とかって」とつぶやく。やる気をだすと空転してうまく行かなくなる。チャランポランにやっているほうが世間と波長が合うというタイプなのだ。アキラは日出男をそういう人間として受け止め、「人間の哀しみ」のようなものを感じ取っている。

「どっかにいるはずの父さんを、いつだって俺はまちがい探しをやるみたく、視界の隅で血まなこになって探してる」

アキラの心のなかには常に生死すらもわからない父の影がある。不在の父と日出男の姿は、ふいにいなくなる不安を抱かせる者として二重写しだ。そして実際、ある日を境に日出男は消えてしまう……。

「南区の七つの丘」は本作の重要なモチーフだと前に書いたが、最後にその丘を俯瞰するシーンが登場する。断章のように描かれてきた出来事が別の視点から眺め渡されるここは、本作の白眉だ。

かねてから欲しかったラジコン・セスナ機が意外な道筋をとおってアキラの手に入る。彼は機体に「あるもの」を結びつけ、南区の上空に放つ。機体が上昇するとアキラはちっぽけなそれに憑依して七つの丘を見渡す。

九歳の少年は、自分の事情を優先させる大人の現実に異議申し立てをする力を持たない。つぎの瞬間には消えてしまうかもしれない不確かで曖昧な日常を受け入れて生きるしか途はない。そんな至近距離の現実を俯瞰する視点を得たとき、アキラは一段上の自己認識に達するのだ。

眼下の視界には、日出男の手によって「ジョニ赤」で薄められた偽物の「ジョニ黒」も、アキラとモリシゲが食べ物を運んでいたホームレスの「クロ」も映っているだろう。頭上に広がる空はアキラのこれからの人生が記される余白だ。

前作の『ミシンと金魚』と同様に徹底して当事者の視線に寄り添い、そこから見えてくる世界を、極力説明を排した短い文章で綴っていく。言葉が切り詰められており、文字量は少ないのに読み飛ばせない。詩に近い手つきを感じた。

「すばる」2024年2月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日

インタビュー・対談2025年07月08日桜木柴乃「波風立てずに生きる器用さを、ちょっと残念だなと感じる大人に読んでほしい」

著者五十代の最後を飾る、集大成的な短編集である本作。仕事に対する現在の思いや、短編を書く面白さをうかがいました。

-

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日

お知らせ2025年07月04日すばる8月号、好評発売中です!

演劇界注目の劇作家・演出家ピンク地底人3号さんによる初の小説を掲載! 遠野遥さんの短期集中連載も最終回を迎えます。

-

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日

インタビュー・対談2025年07月04日石井遊佳×藤野可織「魂を自由にする虚構の力」

ホラー愛好家を自認する藤野さんは石井さんの新作に詰まった四つの物語をどう味わい、そこに何を見つけたのか。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日給水塔から見た虹は

窪美澄

2人の“こども”が少しずつ“おとな”になるひと夏を描いた、ほろ苦くも大きな感動を呼ぶ、ある青春の逃避行。

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日青の純度

篠田節子

煌びやかな「バブル絵画」の裏に潜んだ底知れぬ闇に迫る、渾身のアート×ミステリー大長編!

-

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日

新刊案内2025年07月04日情熱

桜木柴乃

直木賞受賞作『ホテルローヤル』、中央公論文芸賞受賞作『家族じまい』に連なる、生き惑う大人たちの物語。