恥ずかしい時、悔しい時、モヤモヤする時……思わずネガティブな気持ちになったときこそ、読書で心をやすらげてみませんか? あの人・この人に聞いてみた、落ち込んだ時のためのブックガイド・エッセイです。

第2回:壮大な何かに打ちのめされたい時

案内人 池澤春菜さん

2021年10月15日

なにかあったとき、自分で自分の機嫌や状態をコントロールできるというのは、実は生きていく上でとても重要なスキルじゃないかと思う。

わたしのスイッチは、読書だ。嫌なことがあったとき、落ち込んだとき、前を向きたくないとき、とりあえず、二時間本を読む。完全に没頭できる状況を作って、大好きな本の中に埋もれる。二時間後、頁の間から顔を上げれば、あんなに大きく見えた問題は、かさかさに干からびて、片手でぺしゃんと潰せるくらいに縮んでいる。

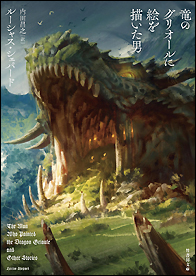

例えば。ルーシャス・シェパード『竜のグリオールに絵を描いた男』なんてどうだろう。ここに出てくる竜は大きい。凄まじく大きい。草木に覆われ、その体からは川が流れ出し、村を作って人が住み着いている。山のように大きいけれど、動かないことも山の如し。だけど、グリオールの存在は人を惑わせる。翻弄され、滅ぼされていく人たちは、果たしてグリオールに操られているのか、それともそれが本性なのか。

あまりに圧倒的なグリオールの存在感の前では、現実の問題なんて、せいぜいヤモリだ。

徹底的に叩きのめされたいときは、アレステア・レナルズ『啓示空間』三部作。何がすごいってまず物理的にすごい。文庫なのに、それぞれ驚異の1039頁、1216頁、そして1135頁。通称お弁当箱(噂によると、高齢化するSFファンを鍛えるために、あえて分刊にしなかったとか。持っているだけで筋トレになる本!!)。もちろん物語の規模もすごい。99万年前に滅んだ謎多きアマランティン族の謎を追う宇宙考古学者の主人公。鍵を握る中性子星、巨大ラムシップ、機械と人間が融合してしまう奇病、主人公を追う暗殺者。地球外知性との戦争あり、政治闘争あり、ロマンスはもちろん、サイバーパンクかつ壮大なスペースオペラ。ガジェット満載、キャラ立ちばっちり。一気読み必至、むしろ読んでも読んでもまだある幸福感。

読み終えたときの「やってやったぜ感」たるや。同じくくりのフルマラソンSFとしては、劉慈欣 『三体』(三部作、全5冊)、ダン・シモンズ『ハイペリオン』シリーズ(四部作)、日本で言うなら小川一水『天冥の標』(全10作、17冊)なんかもある。

想像力の彼方までぶっ飛ばされ、息つく間もなく頁の間を引きずり回され、手に汗握り、生きるか死ぬかどころかあらゆる生命の行く末にやきもきし、時間と空間の果てを見る。

忙しい。どう考えても、落ち込んでいる暇なんてないのだ。

本を読もう。ままならない人生をたまにはお休みして。大きな大きなものに触れ、その向こうで生きる人に思いを馳せる。きっと読み終わったとき、あなたはもう少し強くなっている。

プロフィール

-

池澤 春菜 (いけざわ・はるな)

1975年生まれ。声優、エッセイスト。幼少期より年間300冊以上の読書を続ける活字中毒者。とりわけSFとファンタジーを愛する。2020年9月より、日本SF作家クラブ会長。

著書に『乙女の読書道』、『SFのSは、ステキのS』、『最愛台湾ごはん』、『はじめましての中国茶』、『ぜんぶ本の話』(池澤夏樹との共著)、訳書にウィリアム・ブレイク『無垢の歌』(池澤夏樹との共訳)など。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!

新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。

-

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

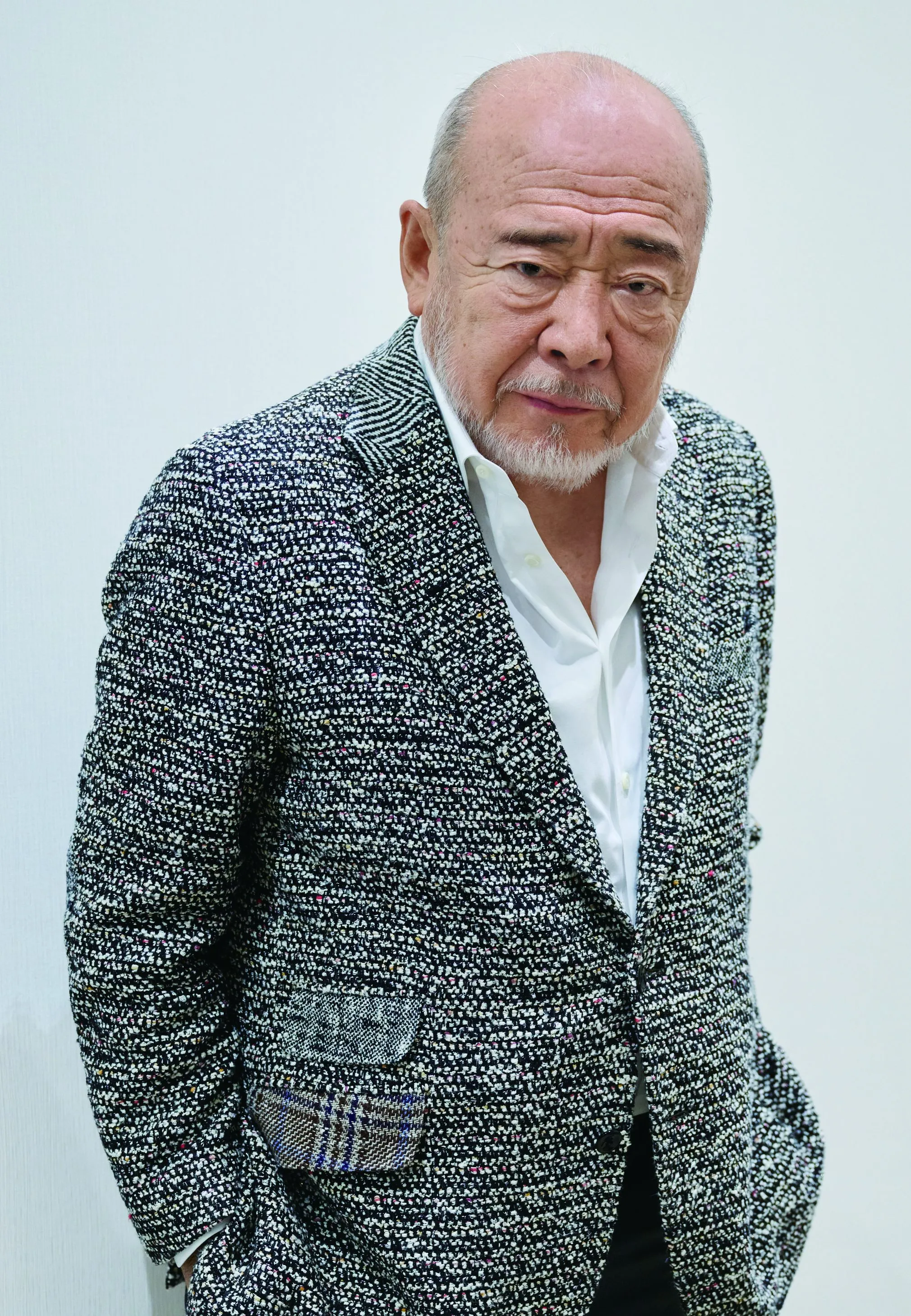

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。