恥ずかしい時、悔しい時、モヤモヤする時……思わずネガティブな気持ちになったときこそ、読書で心をやすらげてみませんか? あの人・この人に聞いてみた、落ち込んだ時のためのブックガイド・エッセイです。

第46回:店に閑古鳥が鳴いてる時

案内人 沢田アキヒコさん

2025年09月15日

ゲイバーに客が来ない。もう8年も新宿二丁目で店員をやっているのだが、ほんのたまに、というよりまあまあ頻繁に、店でひとりぼっちの時間がある。ぎっちり埋まれば15人は入るから、空白の店内に自分だけいるのはいたたまれない。

ここは文壇バーと呼ぶには及ばないが、文筆家が経営する店であり、それなりに作家や編集者が訪れる。白ペンで書かれた名前入りの焼酎やウイスキーのボトルの横には本が並んでいて、ヒマを持て余す時に読むものには困らない。

手に取ってみたのは『ホス狂い』だ。この店の別の曜日に働いている、大泉りかさんによるルポルタージュである。ホストクラブが軒を連ねる歌舞伎町は明治通りという河の向こう岸、同じ新宿だから共感することがあるかもしれない。

ホストと女性客は「支える/支えてもらうという関係で結ばれている」らしい。ホストは金銭を費やしてもらう対価として、セックスやメンタルケアなどのフィードバックをする。両者が挑み合うように命を張る姿には、息を吞んでしまった。金という空気の次くらいに不可欠なものを惜しみなく突っ込むのだから、彼らの脳は生きている刺激をびんびんに感じているのかもしれない。

対するうちの店には、ホストクラブのような疑似恋愛はない。1万円もあれば、たらふく飲めてしまう。色も金も集中しないバーであり、集うのはただ楽しいだけの面々だ。

宮本輝のエッセイ『命の器』には、出会いとは偶然ではないとあった。基底部に同じものを有している人間は、自然と交わる法則があるというのだ。もしそれが本当なら、お客様が自分を鏡のように映した姿なら――。彼らの顔を思い浮かべて、ニンマリしてしまった。少しくらいヒマでも、また一緒に過ごせるなら我慢しようか。それでも誰か、早く来てほしい。

プロフィール

-

沢田 アキヒコ (さわだ・あきひこ)

1975年生まれ。出版社勤務を経て、ゲイミックスバー「A Day In The Life」の曜日マスターなど。新宿二丁目の呼吸を紡ぐことを掲げた文芸サークル「二丁目文芸部」の部長を務める。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日江國香織「ただのノスタルジーではない、今を生きるはみ出し者たちの物語」

かつて、元公民館の建物「ピンクの家」で共同生活をしていた家族を描いた今作。実際に存在した建物と、“ムーミン谷”とは?

-

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日

インタビュー・対談2026年02月26日平石さなぎ「“美しい負けざま”を描きたい」

小説すばる新人賞受賞作が抄録掲載から話題となっている著者の平石さなぎさんに、作品に込めた思いとここに至る道のりを聞きました

-

新刊案内2026年02月26日

新刊案内2026年02月26日

新刊案内2026年02月26日ギアをあげて、風を鳴らして

平石さなぎ

【第38回小説すばる新人賞受賞作】小学四年生の吉沢癒知は、宗教団体「荻堂創流会」の中で創父の生まれ変わりとして信徒から崇拝されており…。

-

新刊案内2026年02月26日

新刊案内2026年02月26日

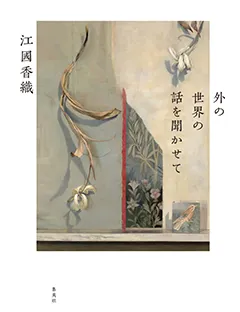

新刊案内2026年02月26日外の世界の話を聞かせて

江国香織

時間と場所を超えて重なり、織り上げられてゆく人の生に静かに耳を傾ける、珠玉の群像劇。

-

インタビュー・対談2026年02月24日

インタビュー・対談2026年02月24日

インタビュー・対談2026年02月24日辻村深月×平石さなぎ「人の心を打つメソッドはない」

小説すばる新人賞受賞者平石さんと、その筆力を高く評価された選考委員の辻村深月さんに、受賞作とその執筆の背景について語っていただきました。

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。