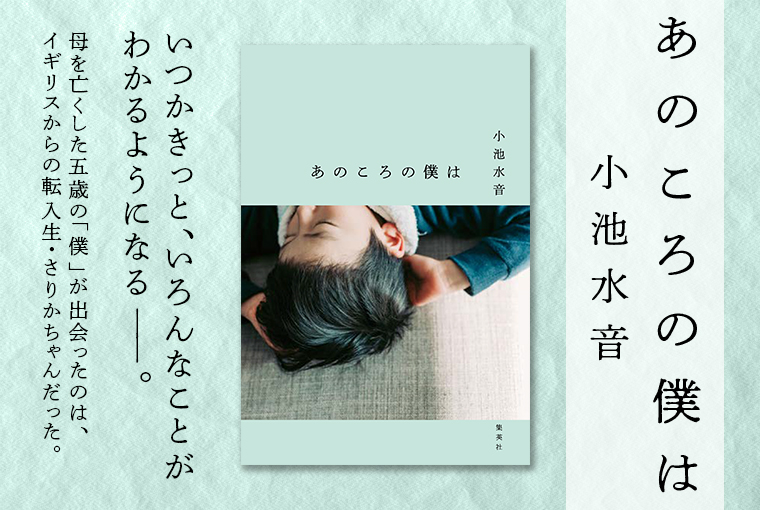

内容紹介

【第13回河合隼雄物語賞受賞作品】

自分でも分からなかったあの頃の感情に、この小説は居場所を与えてくれる。

私たちは、切実に生きていた。

西加奈子(作家)

停まった時間の内に、再び歩き始める生の兆しをみた。

古川真人(作家)

いつかきっと、いろんなことがわかるようになる。

母を病で失った五歳の「僕」は、いくつかの親戚の家を行き来しながら幼稚園に通っていた。大人たちが差し出す優しさをからだいっぱいに詰め込み、抱えきれずにいた日々。そんなとき目の前に現れたのは、イギリスからやってきた転入生のさりかちゃんだった。自分と同じように、他者の関心と親切を抱えきれずにいる彼女と仲良くなった「僕」だったが、大人たち曰くこれが「初恋」というものらしく……。

コンビーフのサンドイッチ、ひとりぼっちのハロウィン、ひみつの約束、悲しいバレンタインデー。

降り積もった記憶をたどり、いまに続くかつての瞬間に手を伸ばす。

第36回三島由紀夫賞候補作、第45回野間文芸新人賞候補作となった『息』に続く、注目の若手による最新中編。

プロフィール

-

小池 水音 (こいけ・みずね)

1991年東京都生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。2020年「わからないままで」で新潮新人賞を受賞。2022年発表の小説第3作「息」が第36回三島由紀夫賞候補となる。同作とデビュー作「わからないままで」を収録した初の単行本『息』が第45回野間文芸新人賞候補作となった。25年「あのころの僕は」が第13回河合隼雄物語賞を受賞。

インタビュー

小池水音「「思い出す」ことは、自分自身を支える方法だと思う」

対談

書評

箱を満たしてゆくもの

倉本さおり

小池水音は「失う」という営みを誰よりも濃やかに書き続けてきた作家だ。しかし、直接的に浮かびあがるのは失われたものの中身ではない。

例えばこの物語は、晴れた日の教会から幕をあける。陽射しを受けたステンドグラスの色がどこか生々しくて恐ろしかったこと。繫いでいる父の手に力がなかったこと。神父が着ているシャツに襟がないのが可笑しかったこと。母のからだがほとんど花に埋もれていたこと。ぽつぽつと、とりとめなく拾いあげられていく情景を追ううちに、読者はその場面が、当時まだ五歳だった〈僕〉の母の葬式であることを知る。

あとに続いていくのは〈母親を亡くした子どもの日々〉だ。とはいえ、この語り手は感傷を人質にとるような卑しいまねはしない。〈あのころの僕の日々はつまり、欠けるというよりも溢れていた〉――この小説は「喪失」を安易に前景化したものではなく、むしろその輪郭を確認していく過程を緻密にひたむきに描いた物語なのだ。

母がいなくなってしまったあと、幼い〈僕〉の生活はとても慌ただしい。甲斐甲斐しく面倒を見てくれる親戚たちの家を順繰りに行き来する〈僕〉は、大人たちから次々に差し出されるものを受け取りながら、そのおびただしさにすこし戸惑ってもいる。幼稚園で食べるお弁当もそのひとつだ。〈僕〉は保護者同士の取り決めによって、同級生の親たちが持ち回りでつくるお弁当を食べることになっているが、あるときから〈ほとんどおなじだ〉と感じるようになってしまう。姿かたちは多少違っても、それらはいずれも各々の家庭が描く「普通」の表象だからだ。

どこか落ち着かない、収まりのわるい日々に風穴をあけてくれるのは、家庭の事情でイギリスから〈僕〉の通う幼稚園に転入してきたさりかちゃんだ。日本語にまだ慣れていない彼女もまた、一方的に差し出される親切と関心に戸惑っていることに〈僕〉だけが気づく。〈幼稚園のみんなは、さりかのこと、いろいろしてくれるでしょう。言いたいこと、さきに言っちゃうでしょう。だけどさりかは、じぶんで言いたいの〉――外側からは触れることのできない、さりかちゃんの内側で言葉が渦巻いていることを理解した〈僕〉は彼女と急速に仲良くなっていく。

二人が距離を縮めるきっかけとなったコンビーフサンドが登場するシーンは、本作において燦然と輝く名場面のひとつだろう。〈飛行機に乗ってやってきた〉さりかちゃんのお母さんのつくるサンドイッチは、〈まるで経験したことのない味わい〉で幼い〈僕〉を鮮烈に魅了する。それは〈僕〉がはじめて知った「外の世界」の象徴でもある。

加えて〈緑色の服を着た勇者が敵のはびこる街や村を救ってゆくロールプレイングゲーム〉も重要な役割を担っている。お母さんから「ゲームは一日三十分まで」と決められているさりかちゃんは、膨大な情報が詰まった分厚い攻略本を熟読することで、「ゼルダの伝説」とおぼしきゲームのフィールドを限られた時間内で自在に駆け回っていく。〈さりかちゃんの内側には、このゲームのなかの豊かな世界が、まるごと広がっているのだ(中略)。じぶんと同い年の子の内側にそれほど大きな広がりがすっかり収まっているという事実に、僕は圧倒された〉――すなわち〈僕〉はさりかちゃんを通じて「他者」を、そして「世界」というものをはじめて意識することになるのだ。

新潮新人賞を受賞した小池のデビュー作「わからないままで」は固有名詞を削ぎ落とし、「男」「妻」「息子」「姉」といった一般名詞を主語に用いることで綴られていく小説だった。視点は章ごとに移り変わり、ある章では「男」だったものが別の章では「父親」ないし「弟」になる。男性的でも女性的でもない端正な文体から浮かびあがってくるのは、関係性によって変転する人間のありようだ。

一方、本作は「僕」なる親密な一人称に視点を決然と固定してみせる。結果、窓の向こうにある世界の広がりが、かえって〈僕〉自身の狭さを――「僕」という、囲われた領域の存在を意識させることになる。その過程は作中にさまざまな姿でちりばめられた「箱」のモチーフと響き合い、内側と外側を、すなわち自我と他我の境界を、じつに豊かな奥行きと共に浮かびあがらせていく。

例えば、父は母との思い出がある場所に〈僕〉を連れていってくれるのだが、そこで両者の心の景色は重ならず、スノードームのガラスのように確たる隔たりがあることを思い知る契機となる。また、死別と別居の違いはあるが、互いに片親を失った立場から共感を寄せ、何をするにも一緒だったさりかちゃんとのあいだに厳粛な線が引かれる出来事も訪れる。幼く柔らかい、傷つきやすい心にとってはなんとも痛ましく哀しい場面だが、それは〈僕〉がほんとうの意味で何かを大切にするために必要な手続きでもあるのだ。

〈いつかきっと、いろんなことがわかるようになる〉。母が亡くなった際、大人の誰かにそう言われた〈僕〉は長らく、それが〈大人になってはじめてわかる物事がある〉といった意味だろうと解釈していた。ところがあるとき、まったく異なる真理を告げる言葉なのではないかと思い当たる。すなわち〈遠いいつか、僕にだけわかるようになることがある〉――それこそが〈僕〉という箱を満たす時間のかけがえのなさであると同時に、ほかならぬ「喪失」の輪郭がもたらす希望なのではないかと。

〈言葉は、記憶は、いつもそうだった。意味も効力ももたない空箱が、次第に中身が詰まり、重みをもつようになる。居場所をもつようになる。じぶんで握りしめることも、誰かに手渡すこともできるようになる〉

小池水音の言葉は喪失を埋め合わせるためにあるのではない。失われたものの周縁をたゆたう記憶に、あくまで居場所を与えるために尽くされるからこそ清潔な光を湛えるのだ。そのしずかな輝きが、ひるがえって誰かの生を照らしてゆく。

「すばる」2024年10月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!

新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。

-

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。