内容紹介

堺商人たちが辿り着いた、「本能寺の変」の驚くべき真相とは――。

永禄11年、織田信長が足利義昭を奉じて上洛する。

貿易による富で自治を貫く堺の納屋衆、中でも今井宗久、千宗易、津田宗及は天下の趨勢を見定めようとしていた。納屋衆内では、新興勢力である信長に賭けることに反対の声もあがったが、次第にその実力を認めていく。

一方、今井、千、津田は信長から茶堂衆に任じられ、茶の席で武将たちの情勢を探り、鉄炮や硝石の手配を一手に握るようになっていた。

天正8年、石山本願寺を降伏させることに成功した信長の天下は、目前に迫っていた。しかし、徳川家康の腹心で一向宗徒の本多弥八郎が怪しい動きを見せはじめ……。

茶室を舞台に繰り広げられる、圧巻の戦国交渉小説。

歴史時代小説の第一線を走り続ける著者渾身の快作!

プロフィール

-

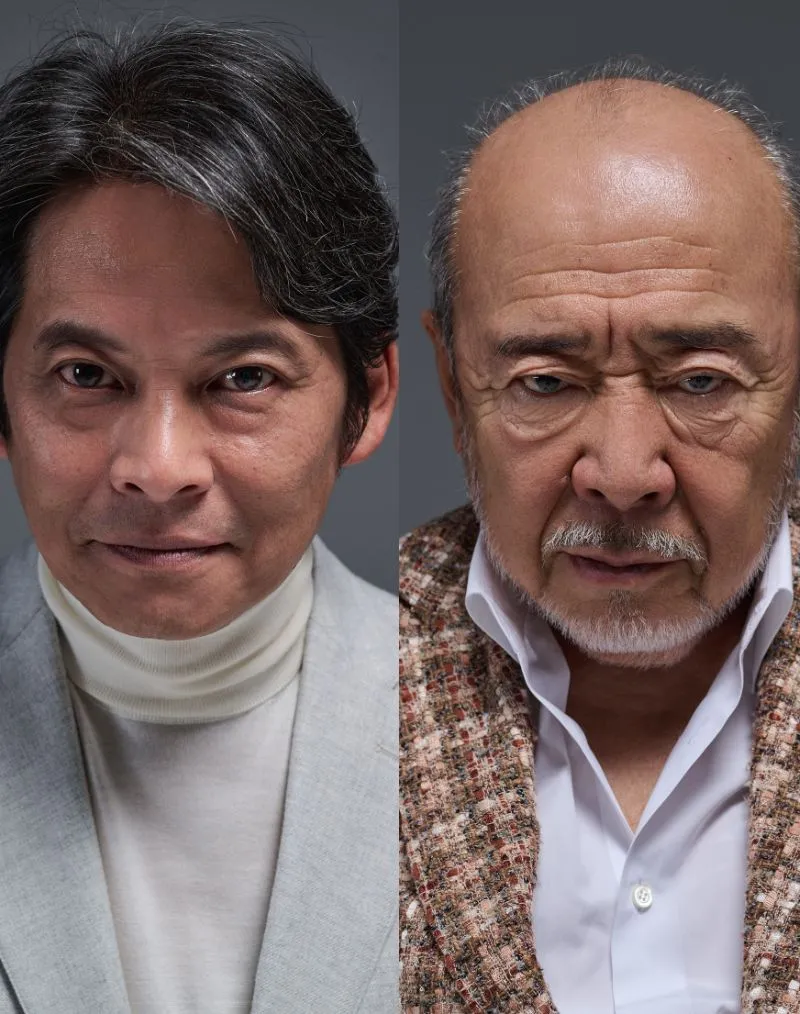

上田 秀人 (うえだ・ひでと)

1959年大阪生まれ。大阪歯科大学卒業後、歯科医院を開業。97年「身代わり吉右衛門」で第20回小説CLUB新人賞佳作に入選し、デビュー。2010年『孤闘 立花宗茂』で第16回中山義秀文学賞、14年「奥右筆秘帳」シリーズで第3回歴史時代作家クラブ賞シリーズ賞、22年「百万石の留守居役」シリーズで第7回吉川英治文庫賞を受賞。「勘定吟味役異聞」「辻番奮闘記」ほか、人気シリーズ多数。

刊行記念インタビュー

書評

堺の商人を軸にすることで新しい信長像が見えてくる

末國善己

今年の三月二日、第七回吉川英治文庫賞が、上田秀人〈百万石の留守居役〉シリーズに決まった。同賞は文庫本で五巻以上続くシリーズを対象としているので、文庫書き下ろし時代小説の世界で活躍する著者の受賞は遅すぎたくらいである。

時代小説の人気シリーズを幾つも書き継いでいる著者は、第十六回中山義秀文学賞を受賞した『孤闘 立花宗茂』など歴史小説にも傑作が多い。吉川英治文庫賞の受賞直後の刊行となる本書も、織田信長を題材とした歴史小説である。

著者は既に全二巻の『天主信長』などを発表しているが、本書は、堺の自治組織を指導した納屋衆のひとり今井彦八郎(宗久)の視点で信長を捉えることで新機軸を打ち立てている。

著者の歴史小説は合戦の迫力も魅力だが、商人が主人公の本書は合戦が描かれることはない。ただ信長の成長に賭けた彦八郎が、諸大名の動きを探って戦略を練ったり、前線から遅れて伝わる戦況から次の手を考えたりするので、息詰まる頭脳戦には圧倒的なサスペンスがある。

黎明期の茶道と政治の関係や、鉄炮が高価だったのは技術流出を防ぐための必然だったなど、商人を軸にしなければ見えてこなかった歴史解釈も秀逸だ。

堺は大大名の三好家との結び付きが強く、信長の才能を見抜いた彦八郎が他の納屋衆の説得に苦労する場面が少なくない。この展開は、古い商慣習に固執してアメリカやアジアのベンチャーに市場を奪われた現代の日本企業を彷彿させるので、暗い気分になる読者もいるだろう。

信長は、松永久秀、別所長治、荒木村重らに叛かれた。信長が認める名将だった彼らはなぜ一斉蜂起せず、五月雨式に決起して各個撃破されたのか? この謎から著者は、今までにない本能寺の変の真相を導き出していく。その背景には、武家にとって最も重要な家の存続を脅かすほど過酷な競争への不満があったとされる。この状況は現代も変わらないので、本書のテーマは重く響いてくる。

すえくに・よしみ●文芸評論家

「青春と読書」2022年5月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。