内容紹介

ままならず、愛おしい、たったひとつのこの体。

「早く年を取りたい」と願う23歳のミナイ。

ガタがきはじめた肉体に翻弄される42歳のソメヤ。

キャリーを押して歩く76歳の乙部さん。

ひょんなことからルームシェアをすることになった、ソメヤとミナイ。

噛み合わぬ日々を送る中、突然、ミナイから不思議な提案がなされる。

――「明日から、おばあさんになってみませんか?」

やがて本物の「お年寄り」である乙部さんも加わり、

年齢も性格も職業もばらばら、本来交わるはずのない女性三人の人生が絡まりもつれ、転がり始め……。

他者との交わりが日常にささやかな灯をともす。

代わり映えしない生活を寿ぐ、小さなハレの日の物語。

プロフィール

-

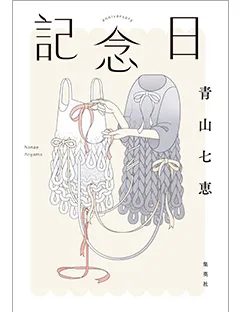

青山 七恵 (あおやま・ななえ)

1983年、埼玉県生れ。筑波大学図書館情報専門学群卒業。2005年「窓の灯」で文藝賞受賞。2007年「ひとり日和」で芥川賞受賞。2009年「かけら」で川端康成文学賞を受賞。著書に『お別れの音』『わたしの彼氏』『すみれ』『めぐり糸』『風』『ハッチとマーロウ』『私の家』『みがわり』『はぐれんぼう』『前の家族』などがある。

エッセイ

もてる力で

青山七恵

猫が、毛繕いしている。

出てくると意外に大きい赤ピンク色のざらざらした舌で、いっしんに毛を舐めている。パソコンのすぐとなりでやっている。目を細め、体を丸め、首をしならせ、前足の表裏、背中の届くところ、腹の毛がとくにやわくなっているところをやり、わたしが指を近づけると同じようにいっしんに舐めてくれるがすぐにこれは違うと気づき、また自分の毛を舐める。後ろ足をあげ、いっさいのためらいなく、ふだんは格納されているおしっこの出口から肛門まわりの毛のないところまで、ひとしく熱心に舐める。この猫はうちに来てから四年になるけれど一度も水で洗ったことはない。来たときは薄汚れていた。それがいまや、自前の舌だけの成果で光りかがやくばかりの美しさだ。猫の唾液には殺菌成分がふくまれているという。毛繕いには体を清潔に保つ効能のほか、リラックス効果があったり、体温調節の役割もあるらしい。

猫はぜんぶ舌ひとつでやる。舌ひとつで全身の面倒をみる。櫛はいらない。鏡もいっさいみない。

猫をむかえてからまもなく、ピラティスの教室に通うようになった。猫の自前力ともいうべき力を目の当たりにして過ごすうち、二十代から続く肩こりを金や愛情とひきかえにひとに揉んでもらうのではなく、自分のもてる力でなおしたい、と思うようになったのだった。それから猫背をなおして、シャキンとしたい、とも思った。ついでに、これ以上太りたくない、さらには、コロナ禍のあいだにひとまわり大きくなった二の腕をしぼり下腹をへこませたい、とも。つまり猫にインスパイアされたというより、じつのところは見た目のことをめちゃくちゃ気にしているのだった。猫にとっての舌は、わたしにとっての目であり、おもに目でしか、体と接することができない。

しかしピラティス教室でおこなう動きに、目はあんまり頼りにならない。ごくシンプルに、体を曲げる、伸ばす、反る、この三つの動きだけで、息も絶えだえ、マットにぽたぽたしたたるほど、汗だくになる。いちばんきつく、おそろしいのは、反る、の動きだ。仰向けになり、肩甲骨の下にローラーを敷いてずりずり上に反っていくと、胸がうすくなって、呼吸できるスペースがなくなる。目では何もとらえられない、吸おうとしても息がどこにも入らないという、金縛りにも似た恐怖。最初の一年は、教室にいくたび、「(骨が)折れます!」「(肩、指が)取れます!」「(血管が)切れます!」と叫んでいた。でも結果、いまのところは何も折れたり取れたり切れたりはしていない。自分は思ったより頑丈なのだった。人間はおびえやすい生きものなのに、その体は意外としぶとく丈夫だからこそ、手段としての拷問が残酷な効果を発揮してしまうのかもしれない。

体のことに精いっぱいのときには、文字通り、右も左もわからなくなる。これはほんとうに不可解かつ不本意なことだ。右にひねって、とピラティスの先生がいうとき、右がどっちか、平常時のようにパッと直感的に判断できない。右という概念を知りたてのころのように、お箸を持つほう、といちいちお箸を握る感覚を経由しないと、右がどっちだかわからない。そして「吸う」と「吐く」にも混乱が生じる。吸って、といわれて、すー、はー、と、吸うとき吐くときのイメージ音を心に聞かせ納得しないと、喉と肺が動かない。体のことに精いっぱいだと、二択に弱くなるらしい。

このように、体にとっての新奇な動きをくりかえしていると、つぎつぎに新奇な反応、新奇な思いつきがあらわれ、それにいちいち驚いたりとまどったり、いろいろいそがしい。が、とにかくこの体には、これまで生きて動かしてきたと思っていた部位とはべつに、ふだんまったく意識していないところがたくさんある、とわかる。いやむしろ、脳と同じように、意識して使えているところのほうがずっと少ないみたいだった。教室で、先生がしょっちゅう「肋骨をとじて」という。肋骨をとじるとは、どういうことなのか。第一わたしは、肋骨のいちばん上の横骨は、胸のふくらみのすぐ下のあたりにあると思っていた。でも実際は、鎖骨のすぐ下から肋骨ははじまっているらしかった。たしかに鎖骨の下を触ってみると、横に走る骨が感じられる。じゃあわたしはこれまで、この骨のことをなんだと思っていたのか。なんとも思っていなかった。

肋骨がどこなのか、肩甲骨がどこなのか、仙骨がどこなのか、坐骨がどこなのか、手で押して触ったり目でみたりしないと、それがそこにあることさえわからない。体がただそこにあるだけでは、体のことを意識できない。たとえばいま意識できるのは、座っている温熱クッションの温かさ、タップしているキーボードの表面の微妙なへこみ、そして目の痒みと首元のすうすうする寒気とかすかな腹痛の予感……でも体そのものではない。ピラティスの教室にいる一時間は、体のひとつひとつの部位にフォーカスしつづける。それは袋の中身を机の上に出してひとつひとつ点検するような作業で、レッスンが終わればあとの二十三時間、体はまた袋のなかにしまわれる。わたしはどうも、その袋のほうを、自分の体そのものだと勘違いしているような気がする。

ピアノ、水泳、そろばん、クラリネット、タップダンスなど、子どものころからいくつかの習いごとに通い、どれも中途半端な段階で興味はほかにうつろっていったが、どんな習いごとにも必ず新奇な体の動きがあり、この袋の中身の点検作業の要素がある。

いまは家でしずかにできることがしたいと思い、編みものを習っている。指先をつかうという点でピアノに似ているかもしれないと思ったものの、やってみたらあんまり似ていなかった。似ているのは、そろばんだ。編みものは、とにかく編み目を数えるのが肝要なのである。目だけで数えるのではなく、触って数える。これであっているのかあっていないのか、とりあえず(あるていどかたちができるまでは)編みつづける、(計算式が聞こえる/書かれているかぎり)珠を弾きつづける。編みものとそろばんは、宙ぶらりんの不安のなかで指先にひたすらフォーカスし、それを動かしつづけるところが、似ている。そろばん。そうだ。一珠をひとつ弾き、それから二、三、と十までの数字を足しつづけると五珠が横にふたつ並んで五十五になる、その指の動きをいまでも指が覚えている。ねぎ畑の向こうの住宅街で、初老の女性の先生が、貸し屋に近所の子どもを集めて教えていた。ぶちぬきになった畳六畳の二部屋に長机が並び、子どもらはみな正座して、息をつめて、先生の、願いましては、を待っていた。わたしが猫背になったのは、あのそろばん教室での正座が原因だったと思う。覚えている。ごはさん、のかけ声で五珠を左から右へじゃっと払うときの爽快さ、長机のざらざらした木目と、ふくらはぎのしびれと、古く黄ばみきった畳のひんやりした感触。教室が終わったあと、真っ暗なぼこぼこの土の道を走る自転車のサドルから、たびたび跳ねあがるお尻の痛み。

こういう記憶をひとつひとつ丹念に思い出す(思い出したような気になる)こともまた、例の袋の点検になるのかもしれない。でもこのだいじな袋には、ふいに見ず知らずの他人の素手が入ってくることだってある。

何年か前、終電近くの電車に乗っていたときのこと、駅が近づき電車が徐行をはじめると、目の前に座っていた、明らかに酔っている若い女性がおもむろに立ち上がり、タイトなズボンのベルトをかちゃかちゃしはじめた。きついのかな、とみるともなしにみていると、次の瞬間、彼女はベルトを外し、ズボンもパンツもひといきにおろしてしまった。わたしの目の前に、見知らぬ女性のむきだしの局部前面があった。近くにいたひとたちの手によって、彼女のズボンはすぐに元の位置までひっぱり上げられた。やがて開いたドアから、彼女は何事もなかったかのように、一人でホームに降りていった。あまりに近い、あまりに予期せぬ、他人のむきだしの体の迫力に、わたしは固まった。頭がまっしろになり、心臓がバクバクした。彼女はわたしに何も危害は加えていない、どちらかというと彼女自身の危機だったにもかかわらず、わたしは一緒になってズボンを引き上げてやることもできず、急に大声でどなりつけられたひとみたいに、ただただ、硬直していた。彼女の下半身が視界から消え去るまでの数秒のあいだ、例の袋の中身はたぶん、彼女の手にわしづかみにされていた。

こういうとき、この袋が自分だけのものではないことに気づかされる。何度も何度も同じようなことがあったのに、いざ起こるまでは忘れている。あまり認めたくないから忘れてしまうのだろうが、その袋というのは、じつのところ、通りすがりの誰にでもアクセス可能なものなのである。それは、ふだんはあえて触らなくてもいいから触らないでいる、わざわざ壊すまでのものでないから壊さないでいる、というくらいの、外を歩けばたいていは目に入る電信柱や自転車や看板なんかと同じくらいのどうでもよさの、誰かの管理下にはあるけれど誰も監視はしていないものなのだ。だからわたしも、その気になれば、誰かの袋のなかにじかに手を入れ、素手でひねりつぶすことだってできてしまう。ただやらない、あるいはやったと思っていないだけ。この無防備さのなかに、生まれて死ぬまでさらされていることが、まず恐ろしい。でも、この無防備さを通してしか辿り着けない他人の内奥があり、ときにそこに強烈に惹かれ、なかがどうなっているかみてみたい、手でつかんで確かめてみたいと、狂おしく心をかきみだされてしまうことを、止められない。

ピラティスを習いはじめたのと、ほとんど同時に「記念日」を書きはじめた。人生がすこし落ち着いてきて、いまのところの袋の中身を総点検してみたくなったのと、自分が体と勘違いしているかもしれない、袋そのものについて考えてみたくなった。猫の自前力を見習い、自前の言葉であらためてがんばることにした。三人の女性たちが出会い、たがいの袋に手を伸ばし、ときに摑みあい、取りかえし、袋ごと抱きしめる、無防備であることへの警戒と、無防備であるからこそ生まれる結びつきと。

そういう話を書き終わるころには、ピラティスのおかげで多少肩まわりの肉がほぐれ血流がよくなったのか、肩こりはだいぶ楽になった。最近は猫をみまねて、こまめに縦に横に伸びている。櫛で髪もとかす、鏡で顔もみるけれど、体重計にはとんと乗っていない。

「すばる」2025年5月号転載

書評

傷つき、傷つけて、新しくなる体たち

岡英里奈

きちんと動いているときには、あることを忘れている。存在に気づくのはいつも、悪くなってから。体。自分のものであるはずなのに、かんぜんにはコントロールできないもの。それを動かし、生きている。生まれてから、死ぬまで。私だけではなく、あの人も、この人も、みんな。そのことのふしぎと驚きを本作は突きつける。

ソメヤ、ミナイ、サッちゃんの三人の年代の異なる女性が語り手を務める連作である。細菌性膣炎に悩まされている四十二歳の司書ソメヤは、住む場所も職場も契約切れ目前。二十近く年下で不愛想な見ず知らずの他人、ミナイの部屋で暮らすこととなる。

同居人を募集していた家主のミナイは自分の体に違和感を覚え、早くおばあさんになりたいと思っている。簡単に体を男性に差しだすほど、自分と体との関係がちぐはぐな彼女は、巻くだけで老人の膝の痛みを再現できるグッズを開発している。彼女は家賃と引き換えにソメヤにグッズを装着して生活させようとする。

グッズをつけたソメヤの世界は一変する。何をしていても痛みが頭の片隅にある。階段は、横歩きで下りる。ゆっくり歩くからこそ、すぐ傍にいる人の気配を感じる。ふとしたはずみに転倒する。そうして見えた地面の、びっくりするくらいの近さ。

のちにソメヤは、ミナイが極限まで痩せたり太ったりして自分で体をどこまでコントロールできるか実験してきたことを知り、ふと思う――これまでずっと「自分の肉体にそれ以外のありかたがありえるなんて、考えも夢見もしなかった」。あの、眼前に迫る地面の景色。あれは確かに彼女の「地面と垂直方向に成り立つ普段の生活からは、明らかに外れた一瞬」だった。

グッズによる痛みが出ぬよう工夫して懸命に歩くさなか、そのまま走ったりスキップしたりしてみてほしいとミナイから言われて腹が立ち、膝からグッズを剝がして感情にまかせて駆けだしたソメヤは、再び転倒する。手当してくれたおばあさんの乙部と関係を深め、彼女の息子、四十八歳の正雄と知り合う。正雄は親離れできておらず、働かないで家に閉じこもり、読みたい本も乙部に図書館で借りてきてもらうような頼りない人物だ。

やわらかい筆致でありながらも、ぎょっとする場面が描かれるのが青山作品の魅力である(芥川賞受賞作「ひとり日和」の人身事故後の駅での肉片の描写――「もみじの葉のようなものが落ちている」――がずっと忘れられない)が、本作でもそうした部分に惹きつけられた。たとえば、人差し指を舐めて正雄の目やにをとってあげる(!)乙部の動作を見て、ソメヤが膣錠を挿入するためにクイクイさせているときの自分の指の動きと同じだと思う場面など。

ソメヤは乙部に乞われて正雄とのお見合いらしき場へ向かう。正雄と対面した彼女は、あることをきっかけに、彼の手に摑みかかる。落ち着いた性格に見えていた彼女のとつぜんの怒りに評者は驚いた。危ういのはソメヤだけではない。ミナイだって、すぐに他人に触れてはなし崩しにセックスに持ち込むような人間だ。彼女たちは一方的に他者に触れる。唐突に接触してくる人など嫌いなはずなのに、本作を読了したとき、どきどきと明るい気持ちでいっぱいだったのはなぜだろう。読みながら、思い出したことがある。いっとき、評者は眠る前、自分の片手でもうひとつの手に触れることを繰り返していた。どうしてそんなことをしようと思ったのかわからない。手持ち無沙汰で触っていたのかもしれないし、さみしさを紛らわそうとしていたのかもしれない。誰にも会いたくない。傷つきたくない。そう思って、家に引きこもって眠ってばかりいた頃だった。触る。握る。何度繰り返しても、すり抜けて何も摑めていないような気がした。

ソメヤは正雄に摑みかかった。それは確かに暴力のひとつだ。しかし、傷つけずに誰かと向き合うことなどできるのだろうか。傷つけたり、傷ついたりするのを恐れて隠れていては、自分のことさえもわからなくなる。彼女は気が合わないミナイと暮らし、新しい体の動き方を知り、新しい自分になった。だから、正雄に触れることができた。そして彼女は、ミナイと出会う前なら決断しなかっただろうある行動を選び取る。「つまらないのよりはいいかもしれない」と思って。ミナイのほうもソメヤの影響を受け、普段とは違う選択をする。彼女たちは変わっていく。お互いの存在を反射するように。

最後の章の語り手は、ミナイがあこがれる理想の「おばあさん」サッちゃん。これまでの章では「乙部さん」と呼ばれ、典型的な「おばあさん」として描かれてきた彼女は、実はしたたかな一人の人間「サッちゃん」であることが本章で明らかになる。近頃は朧気な時間を過ごすことが多く無意識のうちに赤子のように指をしゃぶってしまう。かつて起こったある悲劇について正雄と真正面から語り合う緊迫した状況で、彼女は彼の手首を握る。そうして手首から伝わる正雄の脈を、百まで数える。のちに彼女はこの触れあいについて、正雄の体が時計となって自分の体にこれまで流れてきた時間を教えてくれていたのかもしれないと思い返す。ぼうとして捉えがたい〈私〉の時間を、他者の体は測るのだ。

ミナイは語る。

「自分のかたちがわかるのは、ぶつかったときだけ」

人に触れる/触れられる。その瞬間、どこまでいっても無のような手触りの自分の体がぱっと輪郭を持つ。境目がくっきりとし、相手/自分の体がはっきりと世界に生まれる。そうしてわかる。あなたも私も確かに生きているということが。

三人に共通するのが、外の世界でなにかしらの怪我をすることだ。傷跡が、新しい〈私〉をつくっていく。傷つくかもしれない。傷つけるかもしれない。それでも世界へ飛び出してゆく勇気をもらった。

「すばる」2025年5月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。