内容紹介

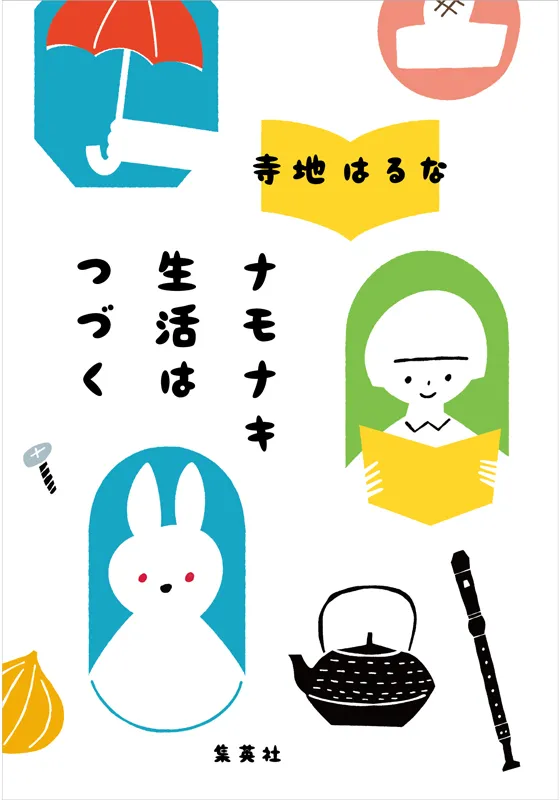

世界のどこかで今日も洗濯機をまわしながら野菜を刻み、鍋で煮込むあいだにあわただしく掃除機をかけ、自分や家族の生活を整えているあなたへ贈るエッセイ集。

「エネルギッシュ敏子」――やる気が出ない時に召喚する”イマジナリー家政婦さん”の活躍。

「かなしいポイ活」――心にたまる負の感情(=負ポイント)の解消法を考える。

「とれたてのピチピチ」――お酒を飲まない生活を続けてみたら、意外な発見があって……。

「わしゃ気にせんよ」――忙しい毎日と片付かない部屋を解決した、ある方法とは?

「みちみち」――なにも得られない。気づきも学びもない。そんな時間の大切さについて。

ほか多数収録。

時にじんわり、時に愉快に心を解きほぐしてくれる、共感必至のエッセイ71編。

プロフィール

-

寺地 はるな (てらち・はるな)

1977年佐賀県生まれ、大阪府在住。2014年『ビオレタ』でポプラ社小説新人賞を受賞しデビュー。2021年『水を縫う』で河合隼雄物語賞受賞。2023年『川のほとりに立つ者は』で本屋大賞9位入賞。2024年『ほたるいしマジカルランド』で大阪ほんま本大賞受賞。『大人は泣かないと思っていた』『こまどりたちが歌うなら』『雫』『そういえば最近』『リボンちゃん』など著書多数。

エッセイ

頭の中に無数の部屋が

寺地はるな

私の頭の中には無数の部屋がある。執筆中の小説の登場人物が住んでいる部屋だ。小説を書く時はその部屋を訪れ、何度も話を聞く。よく喋る人もいれば、寡黙な人もいる。ドアに鍵をかける人もいる。勝手に出ていく人もいる。基本的にみんなこっちの言うことは聞かない。

彼らの話を聞くのに疲れると、私はいつもSNSを開く。

SNSが好きだ。時折とんでもない悪意にぶつかることもあるが、それでもやっぱり。いろんな人が好き勝手に喋っている。読みながら「そうだよね」とうなずいたり、「なんでだよ」と笑ってしまったりする。

SNSの中では、X(旧Twitter)を最もよく見ている。いつも誰かがなにかの議論をしている。ある家事が手抜きか否かという議論がある。食器洗浄乾燥機は手抜きか否か、そうめんは手抜きか否か、おそうざいを買うのは手抜きか否か。

私の意見は「どれもすべて手抜きではない」だが、かりに手抜きであったとして一体なにが悪いのか。すくなくとも赤の他人に責められる理由はない。そうだろう諸君。諸君諸君! そう言いたくて、家事にまつわるエッセイを書きはじめた。西日本新聞の紙面にて、全五十回の連載だった。

時短テクニックやお得な裏ワザ等ではなく、四季折々の暮らしを楽しむ素敵なエッセイでもなく、ぬるくゆるく家事の話ができたらいいと思っていた。「めんどうだけどやらないともっとめんどうだし、やるしかないよねー」ぐらいのテンションで。

私は結婚して十数年、毎日ひとりで家事をやってきた。書くネタには困らないはずだ。そう思っていたのに、十回分ぐらい書いたところで早々に尽きた。心の底からの「うそ!? !?」という声が出た。

家事にたいするこだわりも熱意もないくせに家事について語ろうとしたがゆえの悲劇である。自分の見通しの甘さが憎い。ヒイヒイ言いながらなんとか五十回分を書き上げた時、もうエッセイなんてコリゴリだ〜と半ベソ顔で思った。にもかかわらず、私はその後まもなく集英社の文芸ステーションにてエッセイの連載を、しかも自分から「エッセイやれます! やらせてください!」とか言い出して、はじめてしまうのである。なにがしたいのか。

新聞連載の途中から家事にこだわるのはやめて生活全般のことを書くことにしたので多少はテーマが広がったものの、普段の生活があまりにも地味で単調すぎるがゆえにやはりネタには困り続けた。頭の中には小説の登場人物の部屋はあるが、エッセイ用の自分の部屋がなかったのだった。

「ねえ、なんか書くことない? そのへんに落ちてない? 引き出しの奥とかに紛れこんでない?」と喚きながらウロウロしてます、みたいな日々だった。本音を言うと、しんどいしんどい言いながら、けっこう楽しかった。

このたびようやく一冊の本にまとまり、今はまだ「もうエッセイなんて(以下略)」という気分だが、しばらくしたらまた書きたくなってしまう気がする。

「青春と読書」2025年11月号転載

書評

人それぞれの「家事」と付き合っていくための試行錯誤

あわいゆき

耐えがたいものがある。それはふだん暮らしている家が、どうやっても勝手には綺麗にならないことだ。生活していると、清潔を心がけても身の回りは徐々に汚れて、散らかっていく。清潔さは100%を超えて蓄えておけるものではなく、よくて90%ぐらいまで整え直してはすり減らしていくもので、生活を整えるために必要な「家事」の途方もなさに、心が折れてしまいそうなときもある。

『ナモナキ生活はつづく』は、誰しもが逃れられない「家事」の困難に直面したとき、間違いなく憩いとなる一冊だ。しかし、この本に書かれているのは、暮らしをよくするための整頓術でも、気持ちを常に上向けてすっきりできるマインドセットの秘訣でもない。小説家として活動している著者ならではの方法で、読者の沈んだ心を軽くする。

それではいったい、なにが書かれているのだろう? 一編あたり2〜4ページの短いエッセイが集まっているこの本が描くのは、料理や掃除のようなわかりやすい「家事」から、明確な区分ができない「名もなき家事」の数々に至るまで―生きていくうえで欠かせない日常生活と、そこにまとわりつく失敗やストレスと付き合っていくための試行錯誤だ。

たとえば掃除が億劫なとき、著者は「エネルギッシュ敏子」なるイマジナリー家政婦に、掃除をするよう励ましてもらう。また、使ったハサミを元の場所に戻さずに失くしてしまう対策として、家のあらゆる場所にハサミを置く。さらには持ち物のフタを閉める習慣をつけるため、食器棚の戸や各種容器が閉まっていると「ナイス閉め!」と声に出して自分を褒めるのだ。アクロバティックな面白エピソードばかりで楽しいが、読み手がすぐに実践できるか否かは別問題だ。実際に著者も「あくまで私のケースであって、他人に推奨したいわけではない」と念を押しもする。

必ずしも自分の暮らしに活かさなくても、そういう切り抜け方もあるのかと元気をもらえる。生活をどう整えるかなんて人それぞれで、正解なんてないのだと気付かされるのだ。整頓術やマインドセットは確かに生活の危機を救う。しかし、そこで伝授されるものだけが唯一の正解ではないだろう。だから自分に合う家事の仕方に口を出されたり、誰かと比較して落ち込む必要なんてない。

著者は作中で語る。〈「やまない雨はない」なんて言う前に、今カサを差し出せたらいいなと思うけど、差し出す方法がわからないからとりあえず小説を書いているようなところが、私にはある〉。このエッセイも、「家事」の困難を乗り越える「方法」を伝授しない。私たち一人ひとりの生活を尊重して、共に試行錯誤をしてくれる。その温かさに、あなたもきっと救われるはずだ。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日

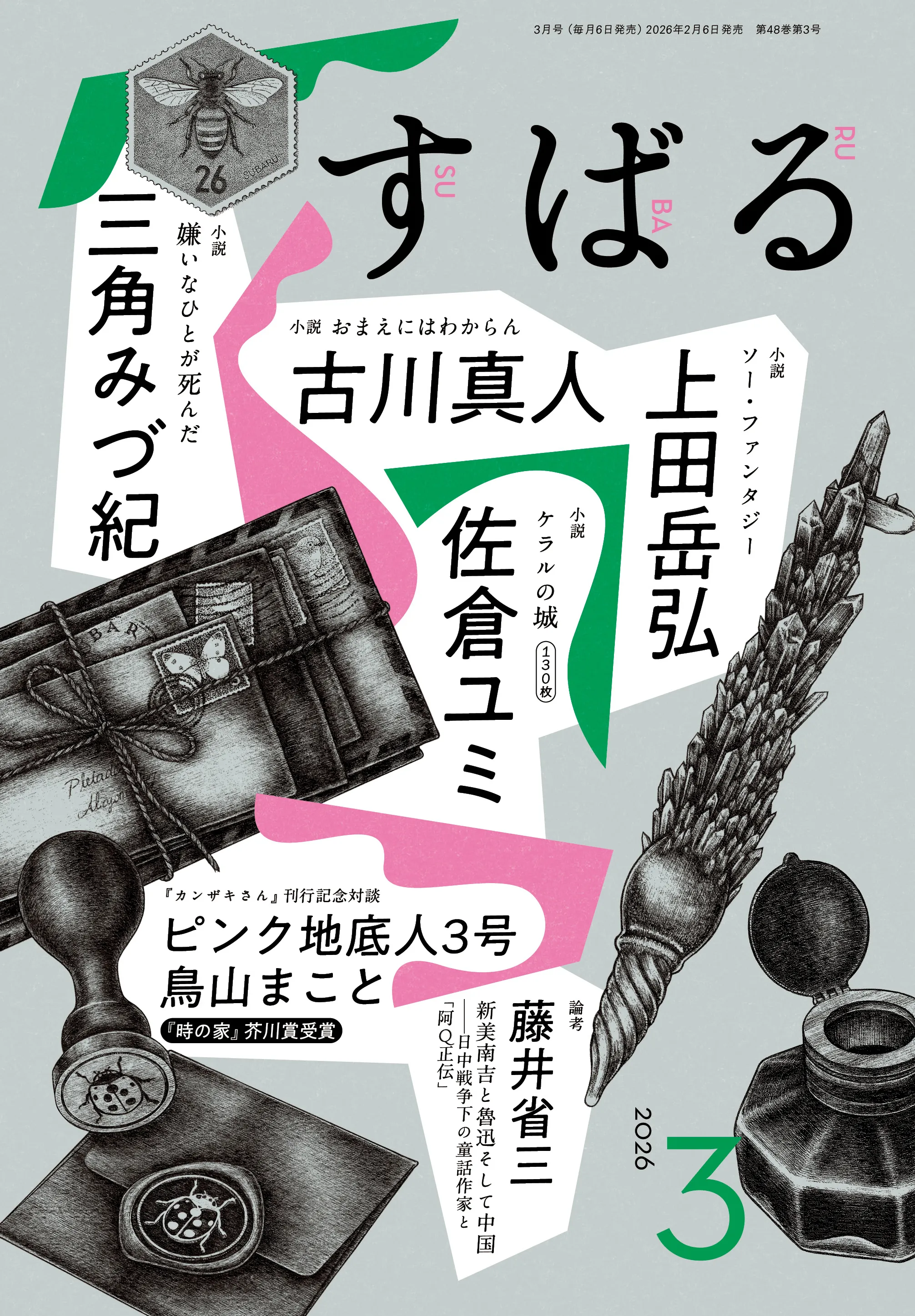

お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!

新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。

-

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。