内容紹介

フェルナンド・ペソア(1888-1935)。

〈「わたし」とは確固とした個人であるどころか、無定形な多様体で、自分自身にとっても捉えどころがない。21世紀の今でこそ自然に思われるこの考えを、ペソアははるか以前に先取りしていた。自分とは別人格の〈異名者〉たちを案出し、たったひとりで宇宙全体を体現するようなこの不思議な人物は、どのような人生を送り、何を考えていたのだろうか〉(「あとがき」より)

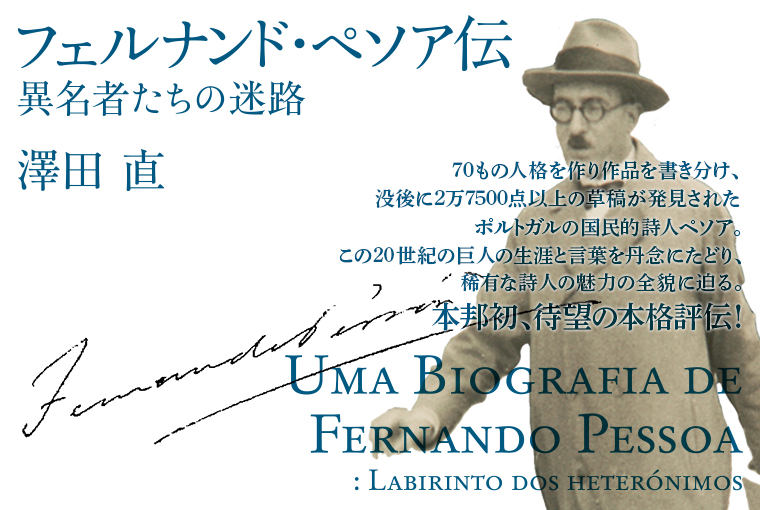

70もの人格を作り作品を書き分け、没後に2万7500点以上の草稿が発見されたポルトガルの国民的詩人ペソア。この20世紀の巨人の生涯と言葉を丹念にたどり、豊富な引用と貴重な図版を合わせて、この稀有な詩人の魅力の全貌に迫る。ペソア入門としても最適な、本邦初、待望の本格評伝!

プロフィール

-

澤田 直 (さわだ・なお)

1959年、東京生まれ。パリ第一大学大学院哲学科博士課程修了。現在、立教大学文学部教授(フランス文学)。

著書に『〈呼びかけ〉の経験:サルトルのモラル論』(人文書院)、『新・サルトル講義:未完の思想、実存から倫理へ』(平凡社)、『ジャン=リュック・ナンシー:分有のためのエチュード』(白水社)、『サルトルのプリズム:二十世紀フランス文学・思想論』(法政大学出版局)など。

訳書にフィリップ・フォレスト『洪水』(共訳、河出書房新社)、『シュレーディンガーの猫を追って』(共訳、河出書房新社)、

『夢、ゆきかひて』(共訳、白水社)、『荒木経惟つひのはてに』(共訳、白水社)、『さりながら』(白水社)、ミシェル・ウエルベック『ショーペンハウアーとともに』(国書刊行会)、J-P・サルトル『真理と実存』『言葉』(以上、人文書院)、『自由への道』全6巻(共訳、岩波書店)、『家の馬鹿息子:ギュスターヴ・フローベール論』4巻、5巻(共訳、人文書院)、フェルナンド・ペソア『新編 不穏の書、断章』(平凡社)、『ペソア詩集』(思潮社)などがある。

対談

エッセイ

フェルナンド・ペソア伝を書く

澤田直

はじめてリスボンを訪れたとき、無性に懐かしい場所に来た気がした。そんな印象を抱くのはぼくだけでないことを、あとになって多くの人から聞いた。食べものや人柄だけでなく、肌に感じる空気すら懐かしく思われ、その虜になって離れられなくなってしまう人までいるらしい。この懐かしさを、ポルトガル語ではサウダーデと言う。わけもわからない懐かしさ、それはペソアを読んだときの第一印象でもあった。

ポルトガルの国民的詩人とも言われるフェルナンド・ペソア。少し不思議な人だけれど、一度取り憑かれるとやみつきになることまちがいなし。何が不思議かというと、自分とはまったく別の人格を持った「異名者」を何人も創造し、彼らのそれぞれが膨大な量の詩や散文を書いたのだ。

事の発端は一九一四年、あたかも何かが降りてきたかのように、詩人のうちに、カエイロ、レイス、カンポスという名の三人が次々と出現した。カエイロは金髪碧眼の自然派詩人、レイスは茶色の髪をしたラテン的古典詩人、カンポスはユダヤの風貌を持つ前衛詩人。生年月日も出自も異なる彼らは、あたかも実在するかのように活動し、ペソア本人とはまったく異なる作風の作品を書いた。この三人が代表格だが、ペソアはじつに百を超える人物を創案し、自分の様々な要素を彼らに託した。

変身願望は誰にでもあるだろう。今の自分とは別の誰かになりたい。別の人生を生きてみたい。一つではなくて、同時にさまざまなことをしたい。そう思う人は多いはずだ。この願いを破格のしかたで実践したのがペソアだ。

「詩人はふりをするものだ/そのふりは完璧すぎて/ほんとうに感じている/苦痛のふりまでしてしまう」

「もうずいぶんまえから、私は私ではない」

「あらゆる詩はいつも翌日に書かれる」

「私は神話の創造者になりたい。それこそが人間の仕事として許される最高の神秘だ」

今から三十五年ほど前、これらの言葉に魅了されたぼくは、フランス語や英語でペソアの作品を手当たり次第に読んだ。それだけでは飽き足らず、ポルトガル語の原書を手に入れてぽつりぽつりと読み、その韻律と独特の味わいを分かちあいたいと思い、日本語に訳すようになった。気に入った言葉を抜き出して、アンソロジーを作るのはなんとも楽しかった。

当然の成り行きとして、刺激的で凝縮した文章や詩句を書いた人物がどんな人生を送ったのかについても興味を持った。彼の生涯は波瀾万丈というよりは、平坦な人生だが、その内面の軌跡は多くのドラマを含んでいる。

一八八八年にリスボンで生まれたペソアは、五歳にもならないころ父を亡くし、再婚した母に連れられて南アフリカのダーバンで少年時代を過ごした。英国風の教育を受け、二十歳のころまではもっぱら英語で読み書きをしていた。十七歳でリスボンに戻ったペソアは、一九一五年に親友のマリオ・デ・サ=カルネイロらと雑誌『オルフェウ』を創刊。ポルトガルのモダニズムの主導者として活躍し、次世代に計り知れない影響を与えた。しかし、生前に出版したのは、英語で書いた詩集を除けば、ポルトガルの歴史を主題とした『メンサージェン』(一九三四)のみで、世間的にはほとんど無名で一九三五年に亡くなった。

ところが、死後、自宅に残された衣装箱から膨大な数の草稿が発見された。いまや彼の代表作と見なされる、ベルナルド・ソアレスという「半-異名者」による『不穏の書』をはじめ、詩、小説、批評まで、浩浩たるペソア・ワールドが広がっていることがわかったのだ。

こうして、詩人の著作の全貌が露わになると、ペソア・ウイルスに感染し、作者に自己同一化する者たちが世界中に現れた。イタリアの作家アントニオ・タブッキもその一人。彼は、その影響を受けて小説家になっただけでなく、ポルトガル語で小説を書いてしまうほどの熱の入れようだった。その他にも、文学はもとより、映画、音楽、舞台芸術の作品にも、ペソアにインスピレーションを得た作品が続々と生まれた。

ペソアという詩人を一人でも多くの人に知ってもらいたい、そんな伝道師のような気持ちで、ぼくは彼の評伝を書こうと考えた。今回の日本語による伝記によってペソア・ファンがさらに増え、ポルトガル巡礼ツアーが組まれる、いつかそんな日が訪れはしまいか。これがいまのぼくの夢である。

「青春と読書」2023年8月号転載

書評

「取り憑かれる」ということ

宮下志朗

詩人フェルナンド・ペソア(1888-1935)の大部な評伝。生まれはリスボンだが南アフリカで教育を受けて英語は堪能、成績トップなのに英国の奨学生となれず、リスボン大学は中退。いくつか起業するも頓挫して商業翻訳で生計を立て、生涯独身。この間、ペソア名義以外に「異名者」と呼ばれる経歴・性格・文体も異なる作者を多数創造して――素朴・異教的なカエイロ、古典的なレイス、前衛・未来派のカンポスの三名が代表的――、詩作を展開し、若き世代に支持される。刊行した詩集は、英語詩集を除くと、死ぬ前年の一冊だけ。だが死後、膨大な草稿がつまったトランクが発見されて、詩人の名声は一挙に高まり、いまやポルトガルの国民的詩人だ。

エピソード満載だが、やはり中心はペソアの代名詞たる「異名者」に関して。最初の「異名者」の出現は六歳のとき、「騎士パス」に扮して自分宛に手紙を書いた。なりすましの性向が一生続くのだ。前述の三大「異名者」については、その特徴が一覧表になっていておもしろい。カエイロは色白で金髪、牡羊座の金利生活者、レイスは眼鏡をかけた乙女座の医師、前衛カンポスは天秤座の造船技師だが、スコットランド留学経験ありという。長篇小説の主役なみにキャラをしっかり創造してある。ペソア本人は双子座だが、占星術師を志したこともあって、魔術・オカルトに惹かれがちだ。本人によると、「異名による作品は作者の人格の外」に存在し、三大「異名者」詩人の相互作用が「幕間劇の虚構」というドラマを構成するという。 多重人格ではないのかとも思うけれど、そこは、かなり緻密に計算されたドラマトゥルギーであるらしい。著者も、「異名者」使用は「離人症」と紙一重だが、「存在論的で詩学的な事象」だとして、「模倣」や「擬態」をキーワードに説得力ある考察をしている。主要作品の紹介も懇切丁寧である。

それにしても、「異名者」は現実にも介入する困り者。詩人は三十二歳にして初恋を知り、積極行動して唇を奪った。ところが「異名者」カンポスがペソアを非難する手紙を彼女に送り、邪魔をした。破局である(その後、再燃はする)。この人の人生、どうやら頓挫が常数かと思われる。季刊文芸誌『オルフェウ』(一九一五)も、これを理念的・経済的に支えていた親友サ=カルネイロのパリでの自死によりあえなく二号で終刊、ペソアの抑鬱は深まった。

「異名者」のアイデアは、ヴァレリー・ラルボーの『A・O・バルナブース全集』(一九一三)に由来する説もとあって、思った。親友サ=カルネイロは留学先のパリで、ラルボーとの接点はなかったのか? ラルボーが常連だったアドリエンヌ・モニエの貸本屋兼書店《本の友の家》(一九一五年開店)はヨーロッパ最先端の文学を揃え、パリに集う各国の文学者たちのたまり場となっていくのだ。もしも雑誌『オルフェウ」がウィンドウに並んでいたら、ヨーロッパ文学史はどうなっただろう?

実業に惹かれていた詩人は宣伝コピーも書いている。「アメリカ流のリフレッシュコカ・コーラ最初はギクッとする、次にグッと取り憑かれる」がそれで、飲み物の売れ行きも上々。だが「取り憑かれる」という表現が検閲に引っかかり――なにせ軍事独裁政権下だ――依存性の麻薬ではとの口実で輸入禁止、なんとコカ・コーラは半世紀近くポルトガルには入らなかった。嘘みたいな実話で、二〇一八年に映画にもなったらしい。でも、コーラはともかく、ペソアという詩人は「取り憑かれる」存在だ。 イタリアの小説家アントニオ・タブッキ (1943-2012)がその代表。 一九六〇年代、タブッキは留学先のパリでカンポスの詩集『煙草屋』の仏訳を読んでペソアに「取り憑かれ」、ポルトガルに留学した。 訳者でもある須賀敦子との対談で語っている(「魂の国境を越えて」「須賀敦子全集 別巻』河出文庫)。 小説家はついに、リスボンを舞台にして、ペソアのもう一人の「異名者」 ソアレスの「不穏の書」を狂言回しに、ポルトガル語で「レクイエム』を書いてしまう (一九九一年、リスボン刊)。ポルトガル話者という「異名者」に「擬態」して、ペソアを鎮魂したのだろう。タブッキに遅れること二十数年、著者澤田直も同様の軌跡をたどる。「異名者」レイスの「ぼくらのなかには 無数のものが生きている(中略)自分とは 感覚や思念の劇場にすぎない(中略)たくさんの自分がいる けれども(中略)彼らを黙らせ ぼくが語る」といった詩を仏訳で読んで「取り憑かれ」、自分はペソアの異名者の一人かとまで妄想をたくましくした。 ポルトガル語を学び、ペソアの詩や『不穏の書』を訳し――翻訳は「擬態」の一つ――、評伝に至った。敬服すると共に、そこまで読み手に「取り憑いて」離れない詩人の魔力に驚いた。

というのも、ペソアは短篇集『アナーキストの銀行家』しか読んだことがない(「独創的な晩餐」がお薦め)ぼくにも、ポルトガル文学に強く魅せられた時期があるのだ。本書で「写実主義を確立した」と形容される前世代の文豪エッサ・デ・ケイロース(1845-1900)だ。短篇集や『アマーロ神父の犯罪』を仏訳で読んで夢中になり、辞書や文法書を買い「o,os/a,as」(これは定冠詞の変化)とポルトガル語を学び始めた。そして本誌《すばる》に、「マンダランを殺せ――バルザックからエッサ・デ・ケイロスへ」という文章を発表もしたのだ(一九九四年六月号)。マンダラン(中国の大官)はケイロースの短篇『マンダリンO Mandarim』のこと、まだ邦訳はなく、出版社に働きかけて本短篇を収めた『縛り首の丘』(彌永史郎訳、白水社)を出してもらう。全集も購入した。でも、そこでストップ。仏訳で小説類を読んだ時点で、熱病はさめていた。要するに「取り憑かれて」はいなかったのだ。でも奇貨おくべし、ケイロースを再読してから、ペソアの詩にも挑戦したい。

「すばる」2023年10月号転載

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!

新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。

-

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

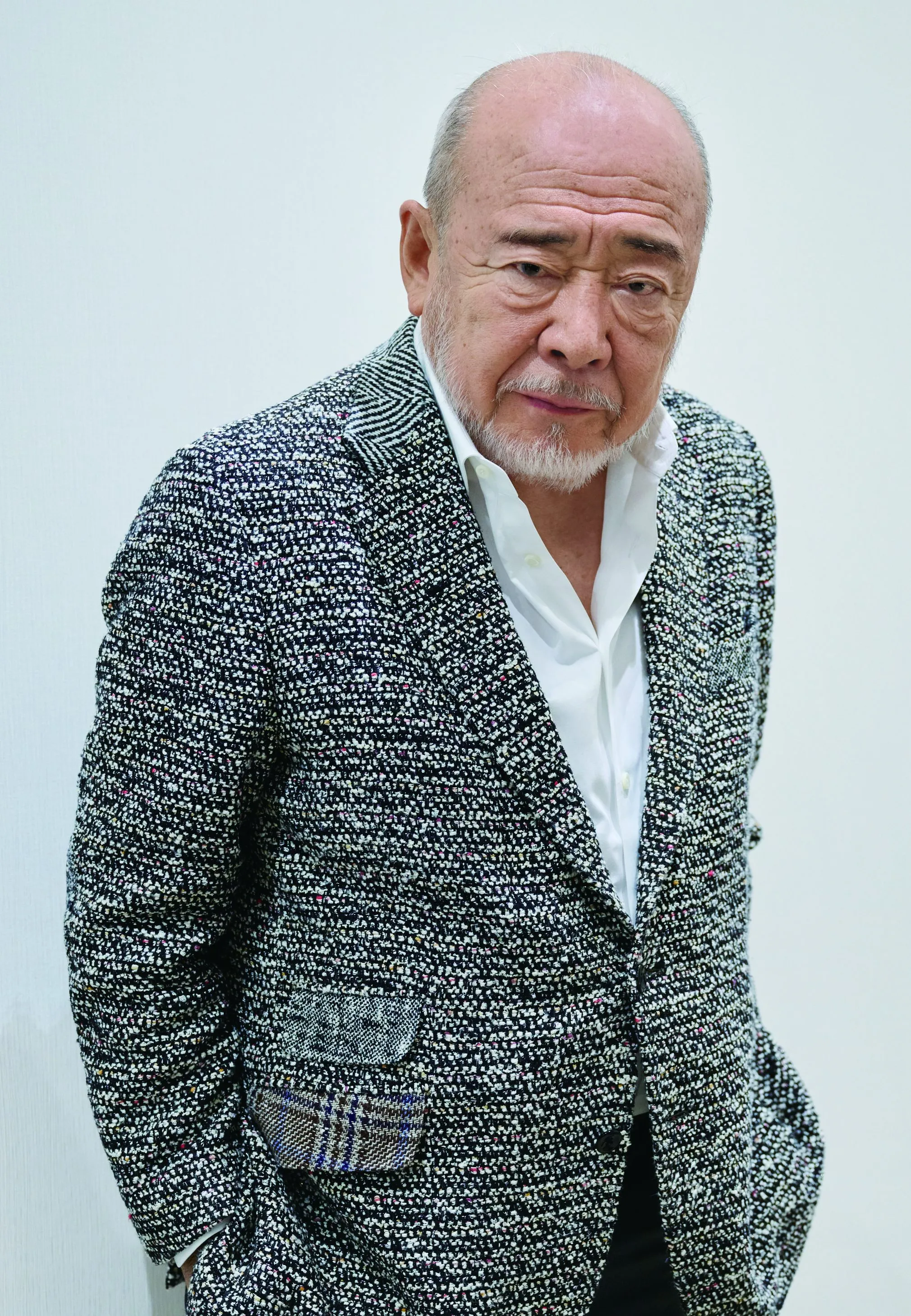

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

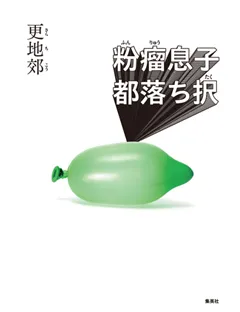

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。