時間がないけど読書がしたい!

そんなあなたのための、スキマ時間で楽しめるネット上の小さな本屋さん。

スキマブックス、開店します。

ポルトガル盲腸日記

浅井晶子

【30分で読める】【エッセイ】

『ポルトガル限界集落日記』刊行記念特別エッセイをお届けします。はじめて救急搬送された先では……⁉

2026年01月26日

二〇二五年十二月

ポルトガルの山奥で暮らし始めて数年、幸いなことにずっと健康で、医療機関の世話になったことはなかった。ところが九月初旬、暑さとともにそれまでの幸運も過ぎ去ったのか、思いもかけない体験をした。急性虫垂炎(いわゆる「盲腸」)にかかったのである。

その日は朝から胃が痛いなと思っていたのだが、美食の国スペインへの旅行から帰ってきたばかりだったので、食べすぎ飲みすぎのせいだろうと、深刻にはとらえていなかった。ところが夜にベッドに入っても、痛みは増すばかり。やがて右下腹部に激痛が走って、それまでの唸り声が叫び声に変わったところで、夫が救急車を呼んだ。

以前、万一のためにと冷蔵庫に地元の消防署の電話番号を貼っておいたのが功を奏し、夫はそこにかけた。後から友人のグラシンダに教えてもらったところでは、救急番号112にかけて、そこから地元の消防署につないでもらうのが正しかったそうだが、結果は同じことだった。むしろ救急センターから地元消防署への一段階をスキップしたことで、ことが速く進んだのかもしれない。夫が署員の質問に答える形で私の症状をなんとか説明し、十五分後には屈強な男ふたりがやってきた。

こうして私は異国の地で生まれて初めての救急車に乗り、親切な消防署員に湯たんぽを腹に当ててもらいながら、県都にある公立病院の救急外来に運ばれた。救急車というのはサイレンを鳴らしながら疾走するものだと思っていたが、なにしろ田舎の道、交通量が極端に少なく、サイレンを鳴らさずとも疾走できた。

ところが、あいにく日曜日だったため、救急外来は普段以上に混み合っていた。ベッドに横たわった患者ばかりが集められた「ベッド待合室」のような部屋で痛み止めの点滴を打たれながらさんざん待たされた挙句にいくつもの検査を受けて、若い女性医師に盲腸だと告げられたときには、まさかと思った。痛いのは主に胃のあたりだったから、急性胃炎だと思いこんでいたのだ。あまりに想定外だったので、医師にスマートフォンを差し出して病名をポルトガル語で打ち込んでもらい、アプリで日本語に訳して本当に「盲腸」だと確認したほどだ。

その時点で病院滞在はすでに八時間に及んでおり、へとへとの私に、医師は「すぐに外科に移ってください」と告げた。するとそれまで私にずっと親切にしてくれていた初老の男性介護士が、私が寝かされているキャスター付きベッドをきびきびと押してドアに向かい始めた。

「じゃあ先生、胃炎と盲腸ってことですか?」

「いえ、胃炎はありません。盲腸だけです」

「え、でも痛いのは胃なんですけど……」

そう弱々しくつぶやいたときには、私はすでに部屋から半分運び出されていた。医師にはおそらく私の言葉は聞こえなかっただろう。

そのまま外科病棟に移されて、ブルーノと名乗る中年男性医師とベッド上で握手をした。明るい口調で手術を勧められたが、盲腸は誤診だろうとまだ思っていた私は、「わかりました、じゃあ今日はいったん家に帰るんで、手術の日取りはまた改めて」と時間稼ぎに出た。ところが敵もさるもの、手術はこれからすぐにするという。

自分の体に存在する臓器とはいえ、五十年以上生きてきて、盲腸に思いを馳せたことなど一度もなかった。ところが奇遇にもほんの数週間前に、「これまで人体に不要の臓器だと考えられていた盲腸には実は重要な役割がある」という記事をどこかで読んだばかりだった。「そうだよね、人間の身体にいらない臓器なんてないよね」と妙に得心したのでよく憶えていた。そういうわけで、盲腸は切りたくない。大切な臓器なんだから。一度切除したらもう元には戻せない。そもそも体の一部を切り取るなんて怖いではないか。

しかし、救急外来の待合室でしびれを切らしているところを急遽外科病棟に呼び寄せられた夫も、炎症が進行して虫垂に穴が開いていたら危険だと真っ青になって、医師と一緒になって手術を勧めてきた。夫自身、十歳のころに虫垂炎にかかって切除手術を受けており、「俺も盲腸ないけど生きてる、大丈夫」と励まされた。おまけに医師からの「虫垂を切らずに、抗生物質で炎症を抑える方法を選ぶなら、十日以上入院です」という、単なる事実の通知なのに脅しにしか聞こえない言葉に怯み、前日からの激痛、救急搬送、救急外来での永遠とも思える検査待ちで疲れ果てていたうえ発熱で朦朧としていた私は、結局うなずいたのだった。

こうしてあえなく虫垂を取られることになり、同じくさまざまな種類の緊急手術を待つ人たちとともにそこからさらに数時間待たされた後、夜遅く、ついに順番が回ってきた。

陽気な医師や看護師に励まされながら麻酔をかけられ、そこから先は当然記憶がない。気が付いたときには真っ暗な部屋に運ばれていた。看護師らしき人が「痛くなったらこれを押してね」とナースコールのボタンをベッドフレームにくくりつけてくれたのが、意識が戻った後の最初の場面だ。私はなにか言ったらしいが、「しーっ、ほかの人が起きちゃう」と制止された。それでぼんやりと、ああここは病室で、同室の人がいるんだな、と思った。要するに手術は終わったらしい。生きていた。

やがて、まだ麻酔が半分効いているような状態でうつらうつらしている私の耳に、不気味な声が飛び込んできた。

「うーでが、いーたい、アーイ、アーイ」

よく通る声で、滑舌もいいので、ポルトガル語に堪能とは言えない私にも内容が理解できた。声は「腕が痛い」と訴えるこの一文をひたすら繰り返している。しかも語調はリズミカルで、まるで詩でも朗読しているかのようだ。暗闇に朗々と響き渡る、おそらくは高齢の女性の声。不気味ではあったが、私はやはり弱っていたのだろう、そのうち同じリズムの繰り返しが子守歌に聞こえてきて、またうとうとし始めた。

ところが突然、詠唱のリズムが切り替わった。

「あーのひとたーち、わーたしのうーでに、はーりをさーした」

新たなリズムに呼吸を乱され、目が覚めてしまった。腕が痛いのは針を刺されたためであるという趣旨はわかった。しかし誰に説明しているのか。いやそんなことより、急にリズムを変えられては困る。私は、彼女が痛み止めをもらえるよう看護師を呼ぼうと思った。親切心もあったが、とにかく眠りたかったのだ。

ところが、先ほどくくりつけてもらったはずのナースコールボタンがどうしても見つからない。暗闇でごそごそ手探りしているうちに、きびきびした足音が聞こえてきて、看護師らしき人が部屋に入ってきた。

「静かにして。ほかの人が眠れないじゃない」と叱る声が聞こえた。するとリズミカルな詠唱もやんだ。

ほっとする間もなく、看護師が出ていくやいなや、また同じ詠唱が始まった。別の誰かの大音量のいびきがそこに重なったので、部屋には私を入れて少なくとも三人いることが判明した。

暗闇のなか、いびきをBGMにいつ終わるとも知れない詠唱を聞かされ、ここは地獄なのかとおののきながら、私はそれでもいつの間にか眠っていたらしい。看護師たちが入ってきて元気な声で起こされたときには、すでにあたりは明るくなっていた。

そこは地獄ではなく、病院の六人部屋だった。向かい合った壁際にベッドが三台ずつ並び、カーテンで仕切られている。私が寝かされているのは入口に一番近い場所で、ベッドの上の壁に「22」と刻印された札がかかっていた。部屋は広く、大きな窓があって明るかったが、長所といえばそれくらいで、全体に凄まじく老朽化していた。床は一九七〇年代に張られたと思われる、なんとも形容しがたい色のリノリウム。同じような謎色の壁のペンキはところどころ剥げている。ロッカーの合板の戸はささくれ立っている。壁に取り付けられたエアコンなど鶏小屋並みの大きさで、心配になるほどの轟音を立てている。さらにコンセントの数が少なく、しかも妙な場所にあるので、スマホやノートパソコンを充電するのも楽ではなさそうだ。

入院保険のことを思い出したのはそのときだった。そういえば私は入院時に見舞金が支払われる保険に入っているではないか。これまで幸いにも使う機会がなかったので忘れていたが、いま使わずにいつ使うのか。痛み止めの点滴のおかげかどこも痛くないし、ぐったりしてはいても気分は悪くない。個室に移ることができれば、ホテル生活とまではいかずとも、それなりに快適な入院生活が送れるだろう。

ところが、看護師に「個室はあるんですか?」と尋ねてみると、あっさり「ありません」と言われた。集中治療室以外は六人部屋か三人部屋なのだという。

ポルトガルの医療システムは「国立医療サービス」という名称で、国民と合法的な外国人居住者は公立の病院で基本的に自己負担なしで治療を受けられる。それとは別に全額自己負担の(または民間保険で費用を賄う)私立の病院もあり、そこにならホテル並みの個室があるらしい。しかし、退院後に友人のエルサに教えてもらったところによれば、「国立医療サービス」の救急車が患者を搬送する先は県都の公立総合病院と決まっているということだった。

こうして私はそれから四日間、公立病院の昭和風六人部屋で見知らぬ女性たちと寝起きをともにすることになった。

初日はなんとも心細かった。急性胃炎だからその日のうちに帰れると思っていたのに、気づけば虫垂をなくしてぼろぼろの病院の六人部屋にいる。入院生活の決まりというか、一日の流れを知らないので、戸惑うことばかり。おまけに手術の直前まで着ていた服も含めて、荷物はほぼすべて夫が持ち帰ったので、手元にあるのは小さな化粧ポーチとスマートフォンだけ。そのスマホも、充電器がないのでバッテリー節約のために電源を切っていた。

そんな状況だから、待ち遠しいのは夫の面会である。四半世紀を超える付き合いで、これほど会いたいと思ったことはなかった。もちろん、持ってきてほしい身の回りの品がいろいろあり、現実的な意味で切羽詰まってもいた。

面会時間は一日二回で、午後二時半から五時までと、午後七時から八時まで。ポルトガル語では「二時半」のことは「二時と半分(duas e meia)」と言う。ところが夫の母語であるドイツ語では「二時半」は「三時の半分(halb drei)」と表現する。そのため夫はポルトガル語で「二時と半分」と言われても、とっさに「二時の半分」すなわち一時半だと脳内変換してしまう。だから今回もやはり間違えて一時間早く病院にやってきた。そして階下で待つ羽目になった。ところが、ようやく二時半になってほかの面会人が次々に病室に入ってきても、夫は現れない。私は一分一秒を数えるようにして待っているというのに、どうせ待合室でスマホをいじっていて時間を忘れているのだろう。四半世紀超えの付き合いともなるとこんなものだ――愛の幻想を打ち砕かれて勝手に気を悪くした私は、貴重なスマホの電源を入れて、怒りの声で催促の電話をした。

すると、なんと夫は道に迷っていた。どうやら病棟は広大らしく、私が入院する五階まで来たはいいものの、病室が見つからないと焦っている。いてもたってもいられず、私はキャスター付き点滴スタンドを転がして、病室前の廊下に出た。スマホを耳に当てた夫が曲がり角からちらりと姿を現し、すぐにまたあらぬ方へと歩き出すのが見えた。大声で名前を呼ぶと、廊下にいた介護士たちが振り向いて、「どうしたの?」と訊いてくれた。ところが私はとっさにポルトガル語で事情を説明できず、なんとか出てきた言葉は「あそこの背の高い男、捕まえて!」だった。

こうして三時前、夫は介護士たちに連行されて無事に病室に現れた。私はとうにベッドに戻ってしおらしいふりをしていたが、かけられた最初の言葉は「元気そうだね」だった。

面会時間の六人部屋は、なんとも壮観だった。面会人がこれでもかと現れるからである。特に私の22番ベッドの向かいにある25番ベッドの女性のもとには、次から次へと人が会いにきた。腕を折って入院中の彼女は九十二歳で、朝からずっとどこが痛いだの、看護師の態度が悪いだのと泣いたり悪態をついたりしていたのだが、面会人たちがやってくるやいなや、嘘のように自制心を取り戻した。いまはまるで臣下の謁見を受ける女王のようにベッドに上半身を起こし、折れていないほうの手に持った扇で顔をあおぎながら、鷹揚に微笑んでいる。

そんな彼女は、なんと私が暮らすS村が属するL町在住だった。介護士も看護師も皆そろって声が大きいため、同室の患者たちとの会話が聞こえてしまい、年齢も居住地も家族構成も丸わかりなのである。L町は周囲の村を含めても人口五千人弱の小さな自治体だ。なんだか異国で同胞に会ったかのような親しみを覚えて、私は彼女に「私もL町なんですよ。S村です」と自己紹介した。すると彼女は前のめりになって、「あら、じゃあ町の広場にできた新しいカフェを知ってるでしょ?」と言った。町に古くからあるほかの多くのカフェと違って、緑の木々に囲まれたテラスがあるその場所が「リスボンみたいで」大好きなのだという。ハイカラな彼女を、私は心のなかで「L町の女王」と名づけた。

一方、夜中に「アーイ、アーイ」と不気味な詠唱をしていたのは、私のすぐ隣、23番ベッドの女性だった。こちらは九十四歳らしい。夜どおし詩を吟じて疲れるのだろう、昼間は寝ていることが多かったが、起きているあいだはたいてい詠唱を続けていた。その持久力には感心させられる。だがさすがの彼女も、妹だという人が面会に来ているあいだだけはおとなしかった。彼女のことは「詩人」と名づけた。

午後八時に面会時間が終わり、十時半ごろには病室のテレビが消される。すると詩人の声が再び無視できない存在感を持って響き渡る。その日の夜中も詠唱はパターンを変えながら延々と続き、この人には詩才があるなと感心したものの、こちらも外科手術の後だ。やはり眠れないのは困る。翌日二時半の面会に(今度は迷わず)来た夫に愚痴を言った。すると夫は町で耳栓を買って、夜七時の面会時間に戻ってきて手渡してくれた。これでもう大丈夫、詠唱どんと来い、と待ち受けていたのだが、その日の晩、詩人は着替えをさせられ、新しいベッドに寝かされて、そのまま部屋を出ていった。介護施設に移るとのことだった。ナイトテーブルでスタンバイしていた耳栓は用なしになってしまった。

病室を出ていく詩人の腕と手には、無数の青あざがあった。点滴の針を刺されて内出血したのだろう。私の手の甲にも同じ針が刺さっていて、動かすと痛くて不快きわまりなかった。詩人が入院していた期間がどれほどだったのかは知らない。だがあれだけあちこちに針を刺されたら、それは痛かっただろう。「うーでが、いーたい、アーイ、アーイ」という彼女の詠唱は、あまりに延々と続くものだから、誰も真に受けなくなっていた。看護師たちでさえ「静かにして」と言うばかりだった。あれは「痛い」という現実的な訴えであると同時に、歌や祈りにも似た自分自身のための言葉でもあったのかもしれないと、彼女が去った後に訪れた静寂のなかで、私はようやく思い至ったのだった。

詩人の向かい側、26番ベッドの患者は、私と同様の外国人だった。見たところ年齢も私と同じ五十代だ。彼女には同室の患者たちとは違う、どこかただならぬオーラがあった。身だしなみもいい。病院支給のパジャマではなく、絹らしき光沢のある素敵なパジャマを着ている。しかも毎日洗い立てのものを、夫が持ってくる。そして毎朝きちんと髪を梳かして結び、朝と夜にはお肌の手入れもしている。ポルトガル語が話せないこともすぐにわかった。彼女のベッド脇で、いつも同じ看護師が英語で話しているからだ。「じゃあご主人はポルトガル語がわかるのね」と言っているのが聞こえてきた。

彼女の名前はスージーで、オーストラリア人。外国人どうし、私と彼女は自然に話をするようになった。スージーの夫の両親はポルトガル人だが若いころにオーストラリアに移住した。彼らがポルトガルに残した古い家を、オーストラリア生まれの夫とスージーが改装して、年に二度ほど訪ねてくるということだった。今回は滞在中に急病で搬送されたというわけだ。

「オーストラリアに来ることがあったら是非うちに寄って!」と言いながらスージーが見せてくれた自宅の写真に、私は目を見張った。ハリウッドスターが住むような豪邸だったのである。ホテルのロビーだと言われても信じてしまいそうな煌びやかな玄関ホールに、シアタールームだの、ジムだの、庶民が考える「自宅」のイメージとはかけ離れた写真ばかり。

勝手がわからない外国で救急搬送されたのでなければ、昭和風六人部屋にいる人ではなさそうだ。思わず心配になって、「こんな病室で大丈夫?」と訊くと、スージーは「私はすごく貧しい家で育ったから、こんなのなんでもない」と笑った。

貧しかったスージーは夫とともに医療機器を製造する会社を経営して、富豪になったのだった。それを聞いて私はうっかり、「じゃあ医療機器に精通してるのね。この病院のはどう?」と、尋ねるまでもないことを尋ねてしまった。案の定スージーは苦笑しながら「現代とは思えない」と答えた。それでも、医師や看護師はみんな極めて有能だ、前時代的な機器でよくぞこのレベルの医療を維持している、と人材のことは大絶賛で、私までなぜか嬉しくなった。

さて、単調な入院生活の質を大きく左右するのが食事である。私の場合、初日は絶食だったが、二日目からは食事ができた。

実は私は二十年近く前にドイツでも入院したことがある。そのときの食事がひどかった。ドイツの食習慣で、夜にも朝とほぼ同じ、調理の必要のないもの――要するにパンとハムとチーズ――しか出てこないのだ。二日で耐えられなくなり、日本人の友人に頼んで白米とおかずを持ってきてもらったのをいまでも鮮明に憶えている。そんな過去があるため、ポルトガルでも病院食にはまったく期待していなかったのだが、いい意味で裏切られることになった。

朝食はポルトガルの食習慣に従って質素で、丸いパンとバターだった。救急搬送されてからほぼ四十八時間絶食した後だというのに、「コーヒー飲む?」と訊かれてのけぞった。お茶にしてもらった。

驚いたのは昼である。昼食ですよと言われて、病室の中央にある大きなテーブルにつくと、私の名前が書かれた紙が載ったトレーがあった。トレーの上には蓋をしたスープ皿。蓋を開けると、ポルトガルのチキンスープ「カンジャ」が現れた。鶏を丸ごと茹でて取ったスープに、米形のパスタとほぐした鶏肉を入れたものだ。透明なスープに白いパスタと白い鶏肉というあまりそそられない見た目だが、もちろん大変おいしい。なるほど、絶食の後で消化器官に負担をかけずに栄養を取るには絶好の食事である。

ところがカンジャを半分ほど飲み、久しぶりの食事だからこんなものだろうと満足してベッドに戻ろうとしたら、介護士が「メインですよ」と皿を持ってやってくるではないか。なんとカンジャは前菜だったのだ。まさかのコース料理である。メインの皿には大きな鶏胸肉のグリルが三枚も載っていた。付け合わせはニンジンのピラフとほうれん草のソテーだ。私が家で作る普段の食事より量が多い。いきなりこんなものをこんなに食べていいの? と戸惑った。メインの皿とともにデザートの焼きリンゴまで出てきたからなおさらである。

周りを見ると、それぞれが違うものを食べていた。自分で咀嚼できない人には、すりつぶしたものを介護士が食べさせている。一方、胃腸に問題がないスージーは、赤や緑の香辛料で下味をつけたらしい鶏モモ肉を食べている。付け合わせも米ではなくパスタ、デザートもケーキとがっつり目だ。私の食事はこれでも胃腸に配慮した「病人食」のようだった。

食事を一番楽しんでいたのは、私の対角線上に位置する27番ベッドの女性だった。病室で最高齢の九十六歳。骨折のため、中央の大きなテーブルにつくことはできないようだったが、消化器官にはまったく問題がないらしく、ベッドのすぐ横に置かれた椅子にちょこんと座って、胸までの高さのあるスライド式テーブルの上の食事をゆったりと優雅に楽しんでいた。遠くてよく見えないものの、香辛料付きモモ肉のがっつりバージョンのようだ。しかも介護士が彼女に「オリーブオイルとお酢、持って来ましょうか?」と訊くではないか。彼女は「お願い」と答え、殺風景な六人部屋で彼女の周りだけがレストランの様相を呈することになった。隣に控えている介護士がギャルソンに見える。ワインがあれば完璧だったろう。彼女につける秘密の名前は「マダム」に決めた。

鶏胸肉グリルはおいしかったものの、結局私は一枚の半分しか食べられなかった。すると、ほとんど手つかずの私の皿を見た24番ベッドの女性が、「残すなら私にちょうだい」と言いだした。九十三歳の彼女はその日に入院してきたばかりだったが、なんとも気の毒なことに、絶食が必要なのに空腹らしい。L町の女王が「いいじゃない、食べちゃいなさいよ、どうせ捨てられちゃうんだから」とそそのかす。私はなにを言っていいかわからず、聞こえなかったふりをしてベッドに戻った。

午後四時にはおやつとしてパンとジャム、そしてなぜか甘いホットミルクが出てきた。またも明るくコーヒーを勧められて、お茶にしてもらった。

そして七時半、夕食である。ドイツでのトラウマがあるため、こわごわとテーブルについた。しかし、昼と違ってコースではなかったものの、トレーには定食風に、野菜のポタージュスープ、カレイまる一匹の蒸し煮、ピラフが載っていた。私の安堵は尋常ではなかった。たかが食事と思うなかれ、夜に温かいものを食べることが精神の安定のためにいかに大切かは、ドイツでの入院で痛感している。面会に来た夫や同室の患者たちとなにげない話をしながら温かい夕食を取るのは、わずかなりと普段の生活を思い出させてくれる貴重な時間だった。

外科病棟に入院している高齢の女性たちは、もちろんL町の女王やマダムのように元気で楽しい人たちばかりではなかった。

三日目の午後、ベッドに座って本を読んでいる私のところに、見知らぬ老婦人がやってきた。そして思いつめた顔で「あなたの電話を貸して」と言った。「息子に電話したいから」と。同室の人ではない。おそらくついさっき私がテレビの音や介護士の声でうるさい病室を出て廊下で電話していたのを、別の病室から見ていたのだろう。高齢の人だから携帯電話を持っていないのだ。ということは操作の仕方もわからないに違いない。私は自分のスマホを手に取ると、電話番号を入力できるよう画面を準備して、彼女に手渡した。

彼女はしばらく真剣な顔で画面を睨んでいた。やがて、指が2と1に触れた。リスボンの市外局番だ。ところがそこで動きが止まった。画面に置いた指が震えている。息子の家の電話番号が思い出せないのか――私のなかにとある予感が這い上がってきた。

そのとき、介護士が病室に入ってきて、彼女を見つけた。

「なにしてるの、ほかの患者さんに迷惑をかけないで」そう言って、介護士は彼女の手からスマホを奪い取った。そのとたん、驚くほど大きな声ではっきりと、女性が「だめ!」と叫んだ。「息子に電話しなきゃいけないんだから!」

ここまで来れば、彼女が認知症を患っているのはもう明らかだった。結局彼女は介護士に連れられて、私には目を向けることなく病室を出ていった。

その後ろ姿に、病室から運ばれていった詩人の腕にあった無数の青あざが重なった。私も四十年後にはああなっているのだろうか。歳を取ってひとりになったら私はどう暮らしていくのだろう――そんなことを考えずにいられなかった。自分は異国であるこの地で歳を取っていきたいのだろうかと。

しかし、物思いに沈んだままふと顔を上げると、そこには同室の強い九十代女性たちがいた。皆がすでに夫を亡くしていたが、「もう顔も憶えてないわ」と豪快に笑うL町の女王、「あの人のおかげでこうしていい老後を過ごせてねえ」としんみりしながらステーキにオリーブオイルをドボドボかけるマダム、「そんなことよりお腹すいた」と、私の鶏肉を食べ損ねた後いまだに絶食中で亡き夫どころではない24番ベッドのご婦人と、寡婦生活もいろいろのようだ。私の四十年後はこちらかもしれない。いや、そもそも四十年後に生きているかさえわからない。そう考えれば、ここで笑ったり泣いたり文句を言ったりしている彼女たちは、九十年以上生きているつわものばかりだ。彼女たちの姿を見ていると、まあなるようになるだろうと思えてくるから不思議だった。

現在では虫垂炎は重症でなければ腹腔鏡で手術できるため、術後の回復も早い。やたら明るく有能な介護士や看護師たちに子供のように頼る日々を過ごして、なんだかんだで四日目の夕方に私は退院できることになった。

スージーも同じ日に退院となり、私たちは抱き合って互いを祝福した。ちなみにスージーはポルトガル居住者ではないため、治療費と入院費の請求書を手渡されていた(いくらだったかは知らない)。一方、居住者の私は、救急車に始まり、手術費用も、毎日取り換えてもらえたパジャマやタオルやスリッパまで含めた入院費用も、すべてが無料だった。入院している限り生活費はタダということだ。

スージーと私の退院で、病室に残るのは九十代の女性三人になる。四日ぶりに私服に着替え、荷物をまとめながら、彼女たちを残して自分だけ娑婆に戻ることに、私は後ろめたさに似た気持ちを抱いた。

六人部屋を振り返り、皆に「さようなら、みなさんお大事に」と言って手を振った。皆が「おめでとう、元気でね」と笑顔で手を振り返してくれた。L町の女王とは「広場のカフェのテラスで会おうね!」と互いにガッツポーズをして別れた。

たった四日間の同居生活だったが、私たちは互いに一番弱った時期に、一番情けない姿をさらけ出し、励まし合った同志だった。

退院してからすでに三カ月になる。手の甲にあった点滴の針の痕もすっかり薄れた。L町に行くたびに広場のカフェのテラス席を覗いて女王の姿を探していたが、再会はかなわないまま冬になり、いまはテラスに座る人もいない。とはいえ考えてみれば、私が知っているのは、どれほど美しい人も醜く変身させるあの病院のパジャマを着て、すっぴんでベッドに寝ている女王の姿だ。美しかった今年の秋の日々、もしかしたら彼女はとうにお洒落をして、化粧を施し、髪を整え、華やかなリスボンにいる気分でカフェのテラスに座り、家族や友人と賑やかにおしゃべりしていたのかもしれない。そして私はきっと、そんな彼女の前を気づかずに素通りしていたのだ。

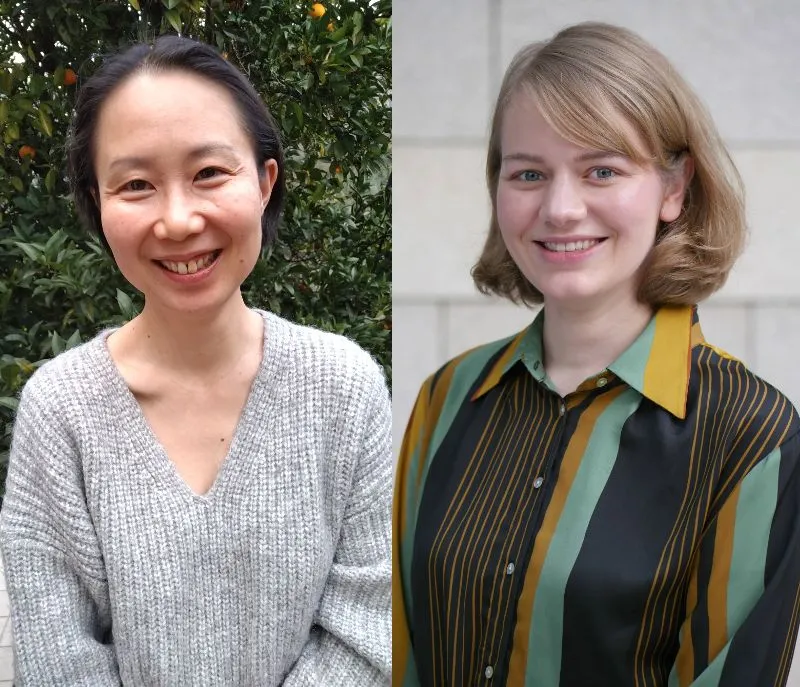

プロフィール

-

浅井 晶子 (あさい・しょうこ)

ドイツ語圏文学翻訳者。1973年生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程単位認定退学。2003年トーマス・ブルスィヒ『太陽通り ゾンネンアレー』でマックス・ダウテンダイ翻訳賞、2021年ジェニー・エルペンベック『行く、行った、行ってしまった』で日本翻訳家協会賞〈翻訳特別賞〉受賞。訳書にイリヤ・トロヤノフ『世界収集家』、トーマス・マン『トニオ・クレーガー』、エマヌエル・ベルクマン『トリック』、ローベルト・ゼーターラー『ある一生』、ユーディト・W・タシュラー『国語教師』『誕生日パーティー』、ユーリ・ツェー『メトーデ 健康監視国家』ほか多数。

2021年からポルトガルの限界集落S村に暮らしている。

関連書籍

新着コンテンツ

-

連載2026年03月13日

連載2026年03月13日

連載2026年03月13日夢幻の旅人

飯嶋和一

平賀源内の生涯を描く歴史大長篇。

-

インタビュー・対談2026年03月12日

インタビュー・対談2026年03月12日

インタビュー・対談2026年03月12日トークイベント 永井玲衣×後藤正文「いまことばとは」

永井玲衣さんと後藤正文さんが言葉を通して今を考えるトークイベント「いまことばとは」の様子を再構成してお届けします。

-

お知らせ2026年03月06日

お知らせ2026年03月06日

お知らせ2026年03月06日すばる4月号、好評発売中です!

特集のテーマは「道をゆく」。椎名誠さん×高田晃太郎さんの対談、駒田隼也さんの紀行ほか、小説、エッセイなど一挙16本立てです。

-

インタビュー・対談2026年03月06日

インタビュー・対談2026年03月06日

インタビュー・対談2026年03月06日椎名 誠×高田晃太郎「自由に人は生きられる」

最新刊は逃避行がテーマの椎名誠さん。ロバを相棒に旅をしている高田晃太郎さんをお相手に、おふたりのこれまでの旅を振り返っていただきました。

-

新刊案内2026年03月05日

新刊案内2026年03月05日

新刊案内2026年03月05日たったひとつの雪のかけら

ウン・ヒギョン 訳/オ・ヨンア

韓国を代表する作家のひとりウン・ヒギョンが、生きる孤独と哀しみ、そして人と人の一瞬の邂逅を描く、6篇の珠玉の短編集。

-

新刊案内2026年03月05日

新刊案内2026年03月05日

新刊案内2026年03月05日劇場という名の星座

小川洋子

劇場を愛し、劇場を作り上げてきた人々の密やかな祈りがきらめく豊饒な短編集。