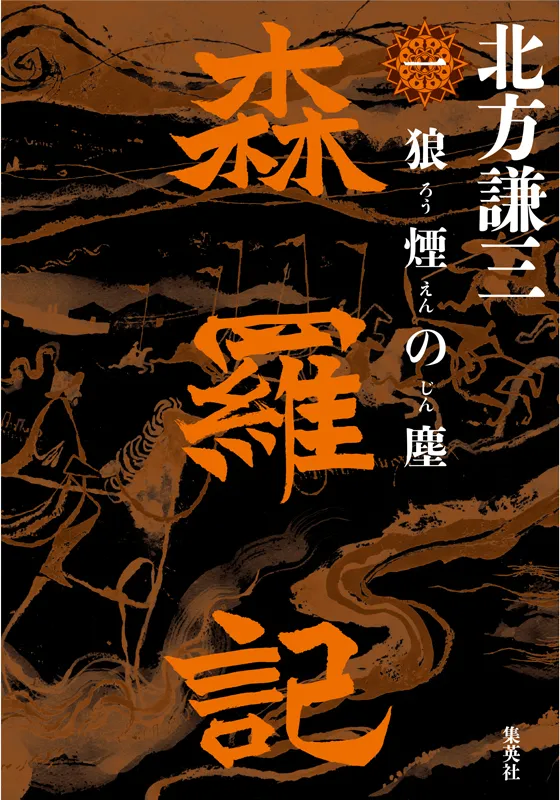

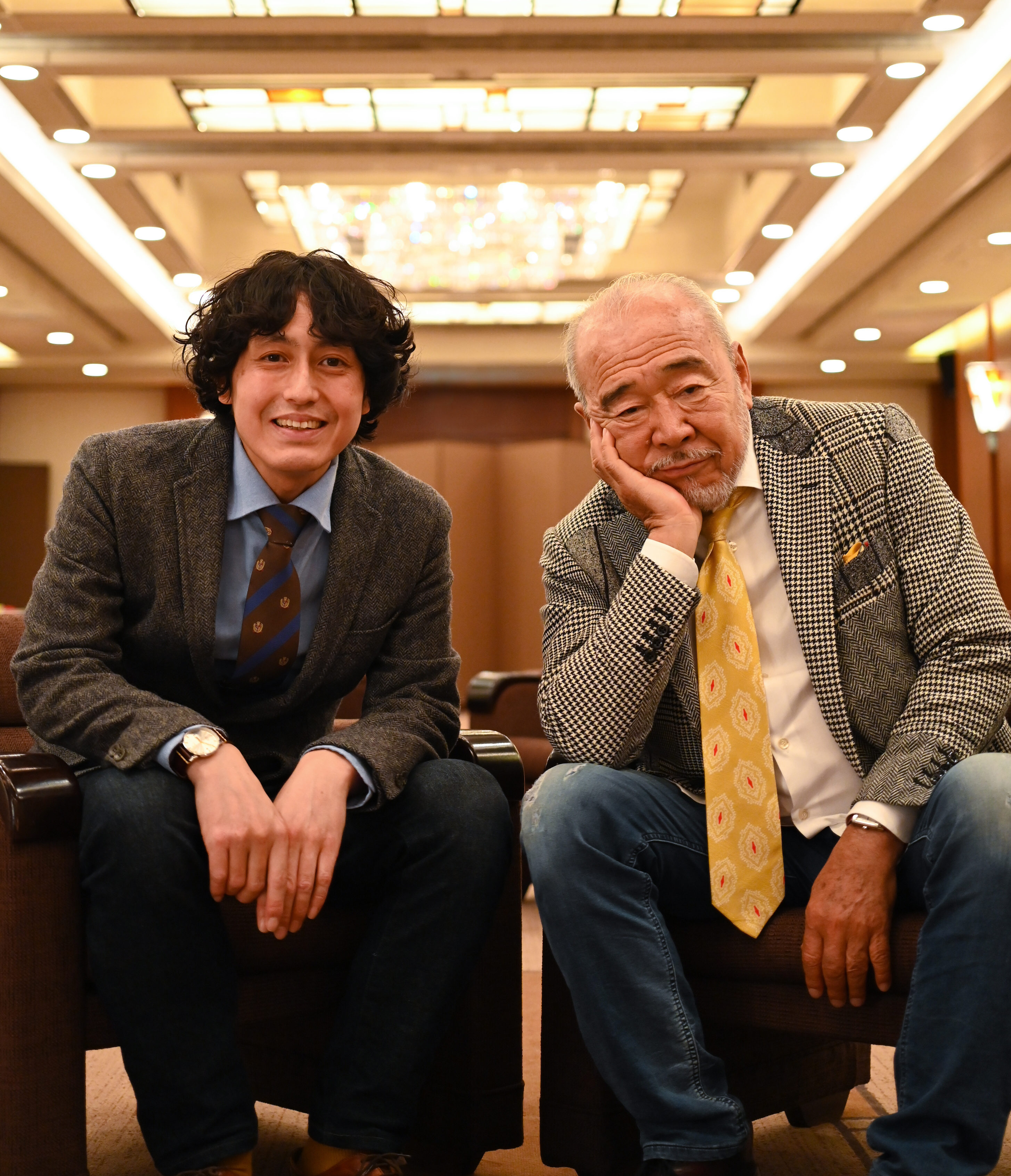

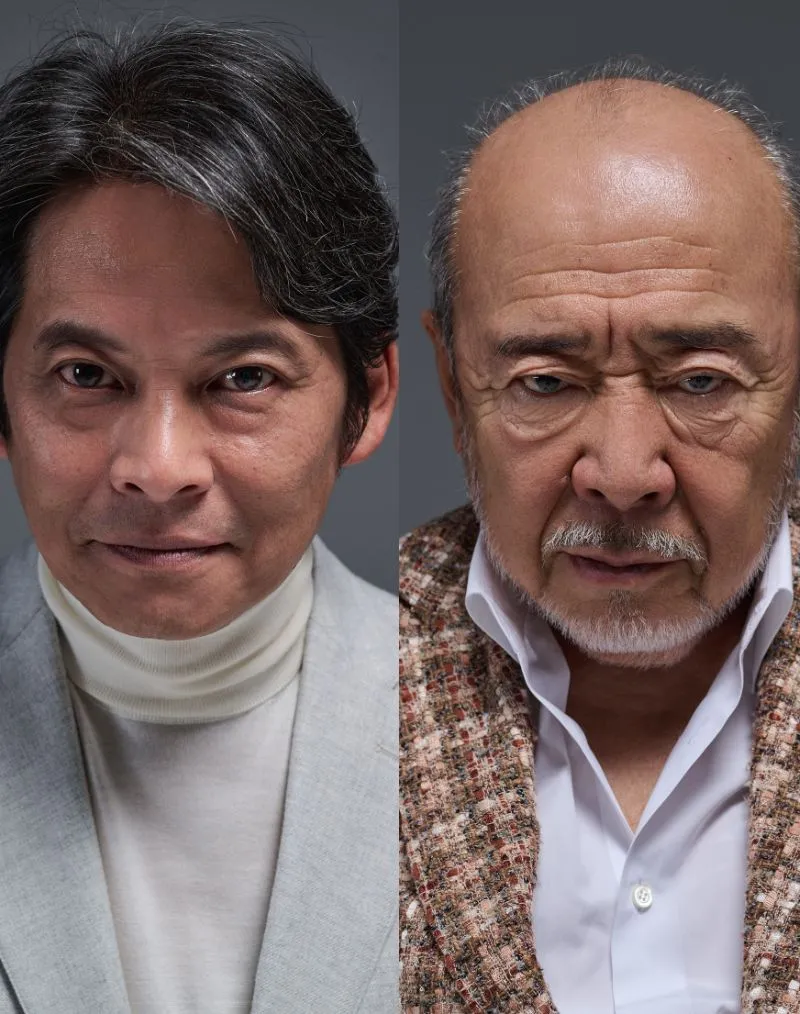

『森羅記 一 狼煙の塵』刊行記念対談 北方謙三×加藤シゲアキ「書き続けた先で出逢うもの」

北方謙三さんが作家人生の集大成と位置づける、一大歴史巨編『森羅記』の刊行がいよいよスタートする。

生きることは書くこと、書くことは生きること――。

デビューから55年、ひたすらに書き続けてきた北方さん。

そして、NEWSのメンバーとして活動しながら、精力的に小説の執筆に取り組んでいる加藤シゲアキさん。

進化し続ける二人の作家が、創作について熱く語り合った。

構成/タカザワケンジ 撮影/藤澤由加 ヘアメイク/KEIKO(加藤担当) スタイリスト/吉田幸弘(加藤担当)

加藤:ジャケット ¥11,880(税込)/remer (remer store tel.03-6276-7644) シャツ ¥5,940(税込)、パンツ¥6,600(税込)/Casper John (SianPR tel.03-6662-5525)

歴史に場を借りた現代小説

――まずは加藤さんに『森羅記』の感想をうかがいたいと思います。

加藤 僕も釣りをするので海の描写が印象的でしたね。『森羅記』の冒頭は、クビライが旅の途中で直沽(天津)行きの船に乗る。そこで日本人水師のタケルと出会いますよね。タケルが松浦党という北九州の海を駆けめぐる水軍の一族だというのも面白いなと。僕はその存在自体を知らなかったので。

北方 松浦党は私の先祖なんですよ、たぶん。私のルーツが唐津ですから。

加藤 そうなんですね。

北方 しかも子供の頃に住んでいたのが佐志という港町なんです。

加藤 『森羅記』に出てくる松浦水軍の長、佐志将監の佐志ですか。

北方 そう。タケルは佐志の一族です。

加藤 北方さんのルーツにもつながる物語なんですね。この時代の歴史に疎いので、初めて知ることも多くて新鮮でした。第一巻はまだ物語が始まったばかりで、ここからどうやって元寇につながっていくんだろうとわくわくしましたね。

僕は何巻にもわたって続くような小説を書いたことがないので、数多くの登場人物が出てくる長い小説を書くことで、きっと見えてくるものがたくさんあるんだろうなと思いました。

北方 小説はそれが短編だったとしても、長い流れのなかの断面なんですよ。その前後の流れに目を向ければ書くことはいくらでもある。そうすると必然的に長くなるんです。

加藤 歴史に始まりも終わりもないんだっていうことですね。『森羅記』を読んでいて、そのことを突きつけられたように感じました。

北方 加藤さんも歴史をさかのぼった物語を書きましたよね。『なれのはて』で。

講談社

定価 2145円(税込)

報道局からイベント事業部へ異動となったテレビ局員・守谷京斗は、異動先で出会った吾妻李久美と謎の画家の正体を探ることに。一枚の不思議な絵から始まる壮大なミステリ。

加藤 はい。僕にとって大きなチャレンジでした。『なれのはて』は、母方の祖父母が住んでいる秋田が舞台なんですが、太平洋戦争が終わる直前にあった土崎空襲のことや、秋田で石油が採掘されていたことに興味を持ったのがきっかけでした。でも、歴史そのものへの興味はあまりなかったんです。

『なれのはて』を書いてわかったのは、現代を舞台にしたのでは書けないことがたくさんあるということでした。ただ、『森羅記』のように歴史的な事実を踏まえて、しかもたくさんの登場人物を出して面白い物語を書くというプレッシャーを考えると、自分にはとてもできないと思いました。

北方 いや、やればできるんですよ。私が歴史小説を書き始めたのは、いまの加藤さんとそんなに歳が違わない四十代に入ったばかりの頃。『武王の門』という南北朝時代の話を週刊誌に連載したのが最初です。

加藤 現代を舞台に小説を書くことの窮屈さみたいなものを感じていたからですか。

北方 それは当然ありましたね。現代小説のリアリティは、歴史小説のリアリティとまるで違うんですよ。男が一人で刀を持って敵陣に飛び込んでいくなんていう場面は、現代小説では相当いろいろなことを書かないとリアリティが出てこない。

ところが歴史をさかのぼると、そういう場面を書いても不自然じゃない。人間の歴史は血で綴られてきたようなところがあるから、いくらでも血を流せるんですよ。それと、物語が広がる余地があるということですね。歴史にはわかっていないことがたくさんある。わからない部分は作家のものなんです。

加藤 北方さんがお書きになってきた現代小説、いわゆるハードボイルド小説って、二十世紀以降の近現代を舞台にしたものが多いと思います。それよりももっと前の時代を舞台にすることで、ハードボイルド小説を再定義しようという意図があったのでしょうか。

北方 それはなかったですね。私は今回の『森羅記』を含めて、『水滸伝』でも『チンギス紀』でも、現代小説しか書いていないんです。歴史の場を借りて現代小説を書いているだけで、小説に出てくる人間の心情や行動原理は現代人のそれなんですよ。

加藤 それは読んでいても感じました。時代をさかのぼっても人間の本質は変わらないんだなと。

北方 現代人が現代ではできないようなすごいことをやるわけだから、書くのが面白いわけですよ。ちょっと人間離れしたようなことをやっても不自然じゃない。歴史に場を借りると人の動きが大きくなるし、人の存在だって大きくも小さくも書けるんです。

加藤 自由度が広がるんですね。歴史小説のほうが史実などの縛りが多いのかなと思っていました。

北方 史実は尊重しますよ。でも、私は、小説はいい加減でいいと思っているんです。『森羅記』でも、日本人と中国人が普通に会話しているでしょう。

加藤 たしかにそうですね。

北方 あんなに自然に会話できるはずはないんです。ですが、以前、別の小説で通訳のキャラクターを入れて書いたことがあって、会話が間延びしてしまって駄目でした。それ以来、読者には幻の通訳がいると思っていただいて、登場人物たちに直接会話をさせるという形にしたんです。

加藤 違和感なく読めました。通訳を介して、と地の文で断っておくこともできると思いますが、そういうこともされないんですね。

北方 しないです。二人の間に通訳が入っていると書くことで、余計な説明になりますから。できる限り説明を排除して書くのが小説の文章なんです。

国とは何か、日本人とは何か

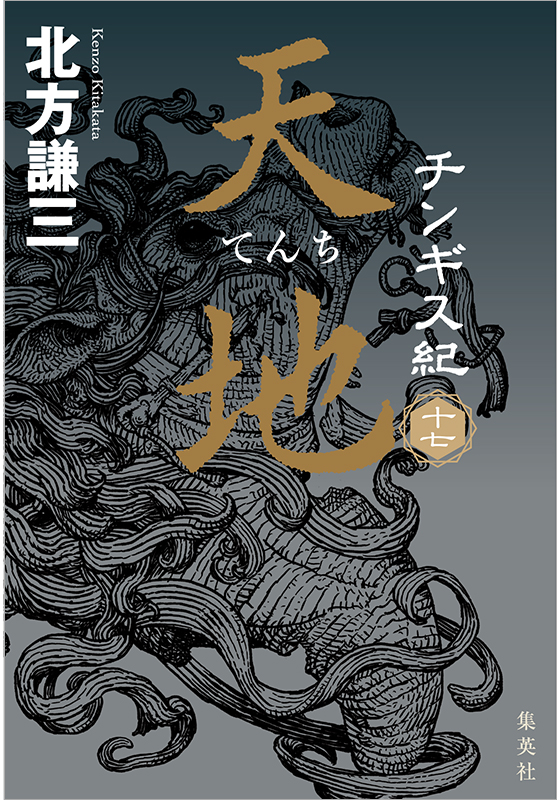

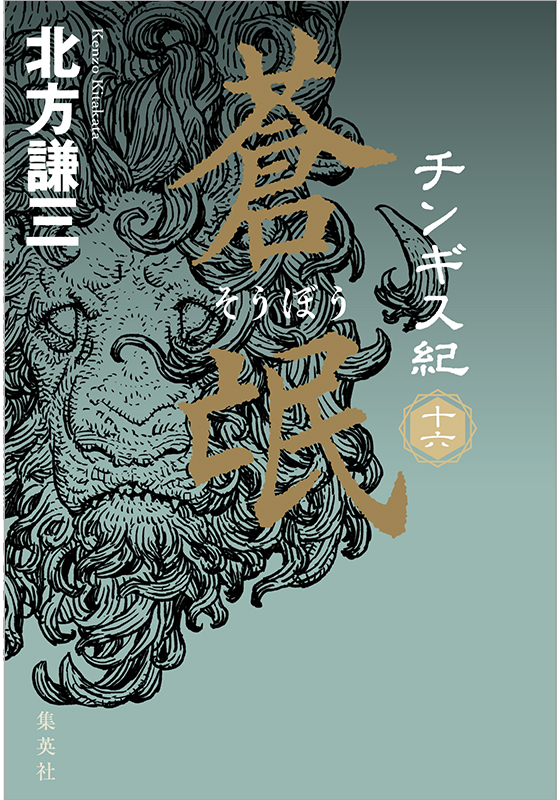

北方謙三『チンギス紀』

集英社文庫(全17巻連続刊行中)

定価 各935円(税込)

ユーラシア大陸に拡がる人類史上最大の帝国、その礎を築いたチンギス・カン。波乱に満ちたその生涯と、彼と出会った様々な英雄たちの生きざまを描く歴史大長編。

加藤 元寇を書こうと思ったのはどうしてなんですか。それも『チンギス紀』の後に。

北方 『チンギス紀』のその先を書こうと思ったら、面白いのは孫のクビライの時代です。それに、私がずっと書いてきた中国大陸の歴史のなかで、日本と国同士で直接関わる最初の出来事が元寇なんです。

加藤 ああ、そうですね。日本と大陸の戦いを書くとしたら元寇になるんですね。

北方 そのときの日本側の指揮官だった北条時宗を、日本人としてきちんと書いてみようと思ったんです。一度目の元寇をなんとか退け、さらに石垣を築いて、もう一回来られるものなら来てみろと備えた。神風が吹いたなんて言われているけれど、それだけで勝てるはずがない。当然、そこには戦った男たちがいた。これは私の最後の大長編になると思うけれど、日本人の不屈さを書きたいというのも大きな動機ですね。

加藤 歴史としての日本と大陸との関わりを描くということですね。

北方 クビライがつくった帝国が歴史上、世界で一番大きくなる瞬間を描くことになるし、その同じときに日本という豆粒みたいな小国とぶつかって負ける瞬間も書くことになるでしょう。

加藤 なるほど。国と国とがぶつかり合う物語になっていくんですね。国とは何かという問いも、すでにこの第一巻で出てきていますね。

北方 国とは何かという問いは、実は『水滸伝』を書いたときから始まっているんです。もちろん国とは何かなんて答えは出ないですよ。でも、私たちが国と呼んでいるものは何なのか、という問いはずっと存在してきました。『森羅記』では、国とは何かに加えて、日本人とは何なのか、そういう民族的なテーマも入ってくるだろうと思います。

加藤 『森羅記』を書いていて、どんなところに新鮮さを感じますか。

北方 物語の舞台がどんどん変わることですね。日本のなかだけでも、北九州の五島列島や唐津に始まって、鎌倉はもちろん、琵琶湖と若狭湾を拠点にする波瀬水軍が出てきて、津軽半島の十三湊も出てくる。大陸にもモンゴル、南宋にいくつも視点があるし、高麗も出てきます。場所が変わるたびに視点も変わる。群像小説にぴったりなんですよ。それぞれ、いまはまだばらばらに動いているけれど、やがてつながりが出てくる。連環ができていくことが小説を書く醍醐味です。

稗史に目を向けるのが作家の仕事

加藤 歴史上の事実を押さえながらも、空白の場面でドラマをつくっていく。それがやがてつながっていく。たしかに面白いですね。

北方 そうです。それに歴史的な事実ってそんなにたくさんはないんです。たとえば、作品の冒頭でクビライが旅をしているというのは私の創作なんですよ。実際には、クビライが三十代まで何をしていたかはよくわからないんです。

加藤 そうなんですね。どこまでが北方さんの創作かわからないまま読んでいたんですけど。

北方 モンゴルは文字ではなくて口承で歴史を伝えていたから、記録が残っていないんです。

加藤 ヒントになるような史料はあるんですか。

北方 のちに口承を文字で書き起こした『元朝秘史』というものはありますね。ただ、読んでみると民話の類いで歴史書という感じではないんですよ。

加藤 どこまで信憑性があるかわからないということですか。

北方 そうですね。でも作家は正史に目を向けては駄目だと思います。正史は学者が研究するもので、作家が目を向けるべきは稗史なんです。稗史は正史に対して非公式の、言い伝えのようなものをいうんですが、そのなかに真実が含まれているかもしれない。

たとえば、日本神話でスサノオノミコトがヤマタノオロチを退治する話があるでしょう。退治したヤマタノオロチは八つの頭と八つの尾を持った大蛇だって言い伝えられているけれど、それが反政府勢力の象徴だという解釈もできるんですよ。想像力をもって稗史のなかにある物語を取り出すのが、作家の仕事だと思いますね。

加藤 史実が少ないと、人間を描くときの立脚点みたいなものも少ないので、キャラクターづくりが難しくないですか。

北方 どんなキャラクターにしようとかは考えていません。私が小説で人間を描くときは、こういう人物をどう描こうかと考えるわけじゃない。この人間がこうなってしまった、ということを描くんです。

小説のなかに登場人物が現れる。その登場人物なりの感覚があり、思想がある。その人間が動き始めたら、作者の私にもどうにもならない。書いているうちに思わぬ方向へどんどん行ってしまって、死んでほしくなかったのに死んでしまうやつがいたりする。

加藤 書く前に考えないんですか。北条時頼はこういう人間だっただろうとか、北条重時はこうだとか。

北方 考えないです。登場人物に何かあるたびに、それに対する反応を書いていく。そうすると性格が表れてくる。

たとえば、クビライがタケルという水師の青年と出会う。お互い相手が誰だか知らない。ただ、出会う。二人が出会ってどういう話をするのかというところから、二人の人物像が少しずつできてくる。そうすると、二人が次に動くときに、その人間ならではの動きをし始めるんです。

加藤 書き分けることを意識しているわけではないんですね。それなのに、北方さんの小説のキャラクターはいつも生きていますよね。

北方 たぶん、全部の登場人物が自分なんですよ。つまりスケベだったときの自分とか、腹を減らしてるときの自分とか。卑怯なことをする主人公だって自分。全部、自分だと思って書けば、無限にありますよ。

書き分けるっていうのはテクニックの問題ですよね。そうじゃなくて、全部の登場人物が自分の一部である、それが無数にあると思って書けば、それぞれが自然と違う人格になる。同じ人格は出てきません。『三国志』から『水滸伝』『楊令伝』『岳飛伝』、それから『チンギス紀』。何人出したかわからないくらいたくさんの登場人物を書いてきましたが、「人格が重なってますよ」なんて言われたことはない。「どうしてこんなことを思い付くんですか」って訊かれることはあるけど、「ある日の俺だよ」って答えることが多いですね。

加藤 自分の一部だとしたら、愛着も湧きますよね、キャラクターに対して。

北方 最初は自分だけど、書いているうちに自分じゃなくなっていくんですよ。そいつが歩き始めたらもう駄目。制御不能になりますね。どんなに愛着があってもね。ちょっと待て、と思うときもありますよ。そっちのほうへ行くなよと。でも止まらない。それはもう生きてるからです。

加藤 なるほど。自分の欠片がどんどん変わっていって、自分から離れていくんですね。それで、最後は死んでしまうこともあると。

北方 死んでしまうのはもうどうしようもないですね。死ぬように生きてしまうんですよ。そうなったら、できることは酒を飲むしかない。弔い酒を飲むくらいしかね。

集英社文庫(全19巻+読本)

定価 各935円/読本990円(税込)

舞台は北宋末期(12世紀初頭)の中国。同じ志を持つ漢たちが《梁山泊》に集い、腐敗した世を糺すべく敢然と立ち上がる。2026年、WOWOWにて連続ドラマ化決定。

短編小説で視点の実験を

加藤 北方さんのお話を聞いていて、わかるというのはおこがましいですが、共感するところがいつもあります。僕は小説を書き始めた頃、意識的にキャラクターを書き分けようとしていたんですが、その頃はうまく書き分けられなくて、無理にそうしなくなってからのほうが「キャラクターが立ってますね」と言われるようになりました。

北方 加藤さんの『なれのはて』がどうしてあれだけ長い小説になったのかを、読みながら考えたんですよ。それは『オルタネート』のときにも感じたんだけど、加藤さんの書く姿勢っていうのかな。それは何かっていうと、何でも書こうとする姿勢なんです。

加藤 そうですね。そういう癖はあるかもしれません。

北方 何でも書こうとする。つまりべた塗りなんです。『オルタネート』には明確にそれがあった。だから、べた塗りをやめて、書くことと書かないことのメリハリをつければ、よりスピード感のある面白い物語になったんじゃないか、惜しいなと思ったんです。『なれのはて』だって、もっと面白い小説になったと思う。たとえば、ミステリーにしようとせずに、土崎の空襲を中心にイメージを立ち上げるようなこともできたんじゃないかと思うんですよね。

加藤 僕自身が欲しがりというか、もっと面白くしたいといろいろな要素を盛り込みたくなるんですよね。味が濃くなってしまうというか、もっともっとと書きたくなってしまうんです。

北方 わかりますよ。柴田錬三郎さんが言っていたんだけど、「江戸時代に、芝大門から浜離宮まで駕籠に乗ったら何が見える?」って。道幅がどれぐらいで、どれぐらいの数の人が、どんな格好で歩いているのか。駕籠に乗っているのはどれぐらいの時間で駕籠賃がいくらか。柴錬さんは「俺はそれ、全部知ってる。でも書かない」って言うんですよ。

現代小説で、タクシーに乗って芝大門から浜離宮まで行くとしたら、道幅がどれぐらいだとか、何が見えるかなんて、いちいち書かないでしょう。作家は知ってればいいんだ、ということなんです。知っていて、書かないほうがいい。

加藤 なるほど。普通は調べたら書きたくなってしまいますよね。

北方 書きたくなるけど、それをどれだけ書かないか。

加藤 わかります。『なれのはて』では初めて史実を調べて書いたんです。これは記録じゃなくて小説なんだと頭ではわかっていたんですけど、やっぱり調べたことをついつい書きたくなっちゃうんですね。ここは書く、ここは書かない、という感覚がまだ摑み切れていないのかもしれない。

北方 でもね、今度の『ミアキス・シンフォニー』を読んで、これはべた塗りじゃないぞ、と思いました。とくに第三話の「シンボル」。ある料理人が死んで、その弟子と、師匠と付き合いのあった女優と、それからもう一人若い女の子とで蕪蒸しを食べる場面がとくに素晴らしかった。加藤さん、一皮も二皮もむけたなと思いました。

それはどういうことかというと、何の変哲もない料理一つに、そこに居合わせた全員の人生が浮かび上がっているんですよ。蕪蒸しをメニューに入れるとか入れないとか、そういう会話を含めて、登場人物それぞれの生き方、考え方が表れている。小説ってこういうふうに人生を書けるんですよ。この場面を読んだときに、ああ、この人は書けるんだと。こういう書き方ができる作家なんだと思いました。筆で、すうっと書いたような心地よさがありました。いいものを読んだなと思いましたね。

マガジンハウス

定価 1980円(税込)

ぬいぐるみに本音を吐露する少女、気軽に付き合う相手を変える青年、生真面目な大学教員、何かありそうな料理人……。様々な登場人物が交錯する、「愛」とは何かを問う連作短編集。

加藤 ありがとうございます。『オルタネート』や『なれのはて』のときは、まだ肩に力が入っていたのかもしれないですね。

北方 『ミアキス・シンフォニー』はうまく力が抜けていましたね。なぜ一話ごとに上手くなっているのかはよくわからなかった。よくわからないけれど、加藤さんが時間をかけて自分を変貌させていったんじゃないかと感じました。

加藤 これから迷ったらその部分を読み返すようにします。

北方 だから短編を書くことですよ。短編で研ぎ澄ます。これは書くべきことなのか、書かなくていいことなのかを短編で研ぎ澄ましてから、長編を書くといいと思いますね。

――『ミアキス・シンフォニー』では、西倉まりなという人物の印象が最初の登場時点からどんどん変わり、様々な一面を見せていくのが面白かったです。書き始めた当初から、そのような想定をしていたんでしょうか。

加藤 想定していなかったですね。書きながらそうなっていった感じです。

北方 それが生きてるってことですよ。小説のなかで人物が生きるってそういうことだろうと思いますね。最初から最後まで存在感があって、印象が変わらない人もいていい。『ミアキス・シンフォニー』では、女優の波定テツ子という人物がそうですね。それはそれでまた大変なことです。だからこの作品は注目すべき作品だと思う。

加藤 うれしいです。

北方 ただ、短編集として考えたら、最後はもっとすこんと終わってもよかったんじゃないかとは思いましたけどね。

加藤 登場人物がつながっていく話なので、最後に何か大きな出来事があったほうがいいかなと思ったんですよね。ちょっと新しいことをやってみたいなとか、失敗してもなんか試してみたいという気持ちがあるんです。

北方 短編は失敗してもいいんですよ。次は視野を狭く書いてみるといいと思う。狭く書くことで出てくる広さがある。この作品でいえば、一つの短編を複数の人物の視点で書いているけれど、一人に絞って書いてみる。

加藤 一人称って難しいですよね。一人の視点で書けることには限りがあるから、窮屈に感じてしまいます。僕が最初に書いた『ピンクとグレー』が一人称だったんですが、主要人物の三人を書き分けるのに苦労しました。それで、その後の小説では書き分ける練習をしようと思って、登場人物を増やすようになったんです。そうしたら、逆に登場人物を絞ることが難しくなってしまって。

北方 ああ、だから『ミアキス・シンフォニー』は視点人物がどんどん変わるんですね。

加藤 そうなんです。なので、登場人物を増やすのはこれでいったん終わりにして、次は狭い話を書いてみようと思っています。

北方 一人称だけで書くのはたしかに難しいですよ。でも、一人称で書くことで狭まるものと、かえって広がるものがある。そのなかに小説の本質があると思うな。描写の本質と言ってもいいかもしれない。

視点の研究、視点の訓練のつもりで短編をたくさん書くといいですよ。小説を書くときには絶えず視点を考えなくてはならないけれど、長編ではなかなか実験はしづらい。登場人物が多いということもあるし、書かなくてはならないこともたくさんあるから。だから、短編で視点の実験をしてみればいいんですよ。

加藤 視点の実験、ですか。

北方 私がやったことがあるのは、全体を二部に分けて、第一部が三人称、第二部が一人称で、同じ主人公の話を書いてみようという実験です。

まず三人称。男が一人、バーに入ってくる。バーテンダーとのやりとり。そこでちょっと荒っぽいことがあって、警官が「大人しくしろ、田中」と取り押さえる。そこで初めて男が田中という名前だとわかる。そこで男はバーから退場して物語からいなくなる。その後に残されたバーテンダーと常連客の女の会話で終わる。そんな感じの三人称視点の短編をいくつか書いて、それが第一部。

第二部で、今度はその田中という男の一人称だけで少し長めの短編を三つ書いた。『棒の哀しみ』っていう短編集なんだけど、意識的に視点の実験をやってみた作品です。

加藤 面白そうですね。読んでみます。

三年後にまた対談を

――北方さんは『森羅記』の第二巻、第三巻となる物語を「小説すばる」に書き続けていらっしゃいますが、加藤さんは次の作品はもう書かれているんですか。

加藤 そろそろ長編に取りかかろうと思っています。今日は短編を書けって言われてしまいましたけど。でも短編もちょこちょこ書いてはいるんです。

北方 でも、よく書いていますよね。芸能活動もしている忙しさのなかで。

加藤 忙しい、時間がない、と思っても、無性に書きたくなるんです。

北方 すごくいいことだと思いますよ。

加藤 ただ、長編小説を書いていると、途中でしんどくなって、別の作品を書きたくなるんですよね。だから、この作品が終わったら、次にあれを書くんだと思って書くんです。北方さんのように大長編小説を書くかたに訊くのもなんですが、長い作品を書いていて、途中で飽きたりはしないですか。

北方 飽きないですね、まったく。常にこの続きを書きたいという感じがあるんです。だから、書くことが生きることなんですよ。書くことをやめたら死ぬだろうね。

加藤 僕、北方さんが出演されていた「情熱大陸」を見て、すごく励まされたんですよ。この対談のお話をいただいて、録画を見返したんですが、改めて小説家に大事なのは継続だと思いました。継続できるかどうかが小説家の才能なんだと。

北方 加藤さんは継続しているからすごいと思いますよ。

加藤 作家の先輩がたみんなに、書き続けろ、書き続けろって言っていただけるのがうれしくて。

北方 作家はみんな書き続けるしかないと思っていますよ。継続した結果があるだけだから。三年後にもう一回、加藤さんと対談したいな。それまでに何を書いているかですよ。

加藤 プレッシャーですね(笑)。がんばります。

北方 蕪蒸しですよ。皿の上の蕪蒸しそれ自体は何でもないものだけれど、あの小説のなかにあることで人生を象徴する。おそらくそれは、書こうとしたというよりも、書けてしまったものなんでしょう。でも実は、書けてしまったものこそが小説なんですよ。

プロフィール

-

北方 謙三 (きたかた・けんぞう)

1947年佐賀県唐津市生まれ。中央大学法学部卒業。81年『弔鐘はるかなり』で単行本デビュー。83年『眠りなき夜』で第4回吉川英治文学新人賞、85年『渇きの街』で第38回日本推理作家協会賞長編部門、91年『破軍の星』で第4回柴田錬三郎賞を受賞。2004年『楊家将』で第38回吉川英治文学賞、05年『水滸伝』(全19巻)で第9回司馬遼太郎賞、07年『独り群せず』で第1回舟橋聖一文学賞、10年に第13回日本ミステリー文学大賞、11年『楊令伝』(全15巻)で第65回毎日出版文化賞特別賞を受賞。13年に紫綬褒章を受章。16年第64回菊池寛賞を受賞。20年旭日小綬章を受章。24年毎日芸術賞を受賞。18年5月に新シリーズ『チンギス紀』を刊行開始し、23年7月に完結(全17巻)。『三国志』(全13巻)、『史記 武帝紀』(全7巻)ほか、著書多数。[写真/長濱 治]

-

加藤 シゲアキ (かとう・しげあき)

87年生まれ。大阪府出身。青山学院大学法学部卒業。アイドルグループ「NEWS」のメンバーとして活動しながら、12年『ピンクとグレー』で作家デビュー。20年『オルタネート』で直木賞候補。21年、同作で吉川英治文学新人賞、高校生直木賞を受賞。23年『なれのはて』で直木賞候補。他の著書に『閃光スクランブル』『Burn.―バーン―』『傘をもたない蟻たちは』『チュベローズで待ってるAGE22・AGE32』、エッセイ集などに『できることならスティードで』『1と0と加藤シゲアキ』がある。22年には舞台『染、色』の脚本で岸田國士戯曲賞候補となるほか、短編映画の監督を務めるなど創作活動は多岐にわたる。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月24日

インタビュー・対談2026年02月24日

インタビュー・対談2026年02月24日辻村深月×平石さなぎ「人の心を打つメソッドはない」

小説すばる新人賞受賞者平石さんと、その筆力を高く評価された選考委員の辻村深月さんに、受賞作とその執筆の背景について語っていただきました。

-

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日

インタビュー・対談2026年02月19日奥泉光×更地郊「他人に合わせるなんてことはできない。自分が読んで面白いと思うものを書く」

選考会で評価が真っ二つに割れた、すばる文学賞受賞作の著者の更地郊さんと選考委員の奥泉光さん。新人と大先輩の初対談が実現した。

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日北方謙三×美村里江(俳優)「海が紡ぐ物語」

『チンギス紀』の文庫解説でも北方作品について熱く語ってくださった俳優・美村里江さんが読み解く『森羅記』の魅力とは――?

-

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日

インタビュー・対談2026年02月17日連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」 北方謙三×織田裕二(俳優)「小説と映像、唯一無二の表現」

待望のドラマ化を記念して、原作者・北方謙三さんと主演・織田裕二さんに小説と映像、表現者としての醍醐味を語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日

お知らせ2026年02月17日小説すばる3月号、好評発売中です!

平石さなぎさんの読切や村山由佳さんの新連載など小すば新人賞出身作家の作品が目白押し。北方謙三さんと織田裕二さん、美村里江さんとの対談2本も。

-

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日

連載2026年02月16日【ネガティブ読書案内】

第51回 古賀及子さん

ふられた時