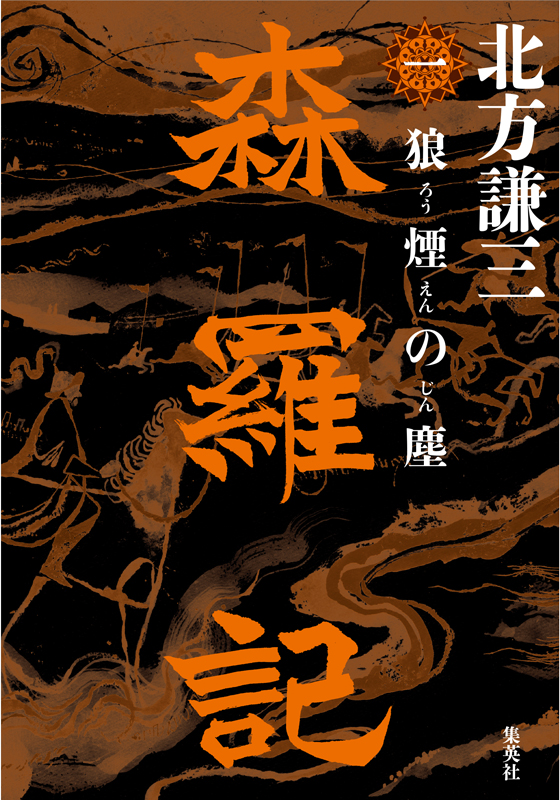

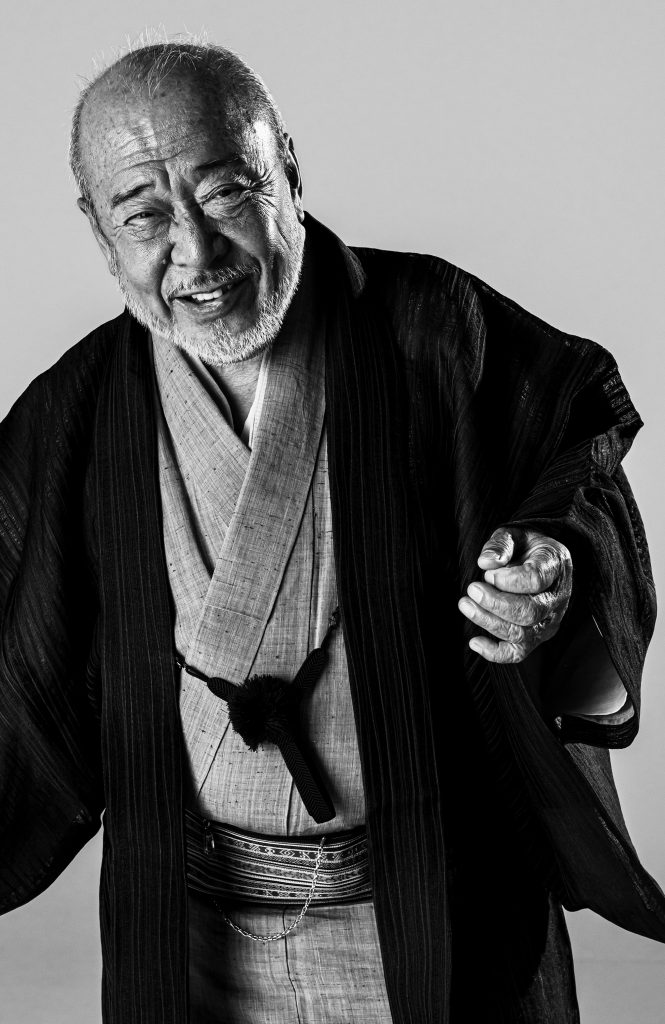

『森羅記 一 狼煙の塵』刊行記念インタビュー 北方謙三「『森羅記』は 海の物語。登場人物たちがどう生きるのか、私も楽しみです」

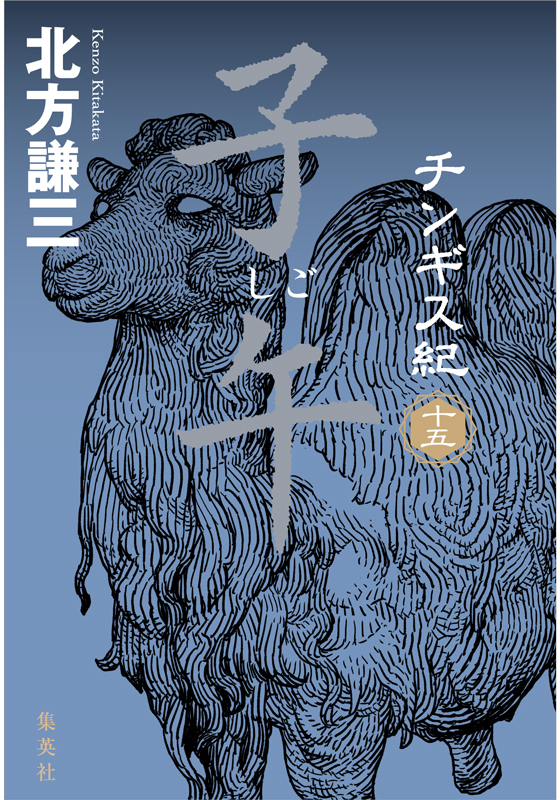

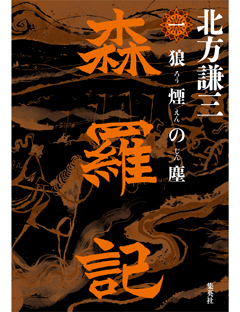

北方謙三さんの新シリーズ『森羅記』の第一巻『森羅記 一 狼煙の塵』が発売されました。

『水滸伝』から『楊令伝』『岳飛伝』と続いた“大水滸伝”と、その流れを継ぐ『チンギス紀』を経て、『森羅記』ではチンギスの孫クビライと元寇を描きます。

『森羅記 一 狼煙の塵』では、若き日のクビライと、元寇の舞台となる九州・玄界灘の海の男たちとの邂逅、そして、モンゴルと鎌倉幕府、双方の内部事情と権力争いと、来るべき戦いへの予感が描かれます。

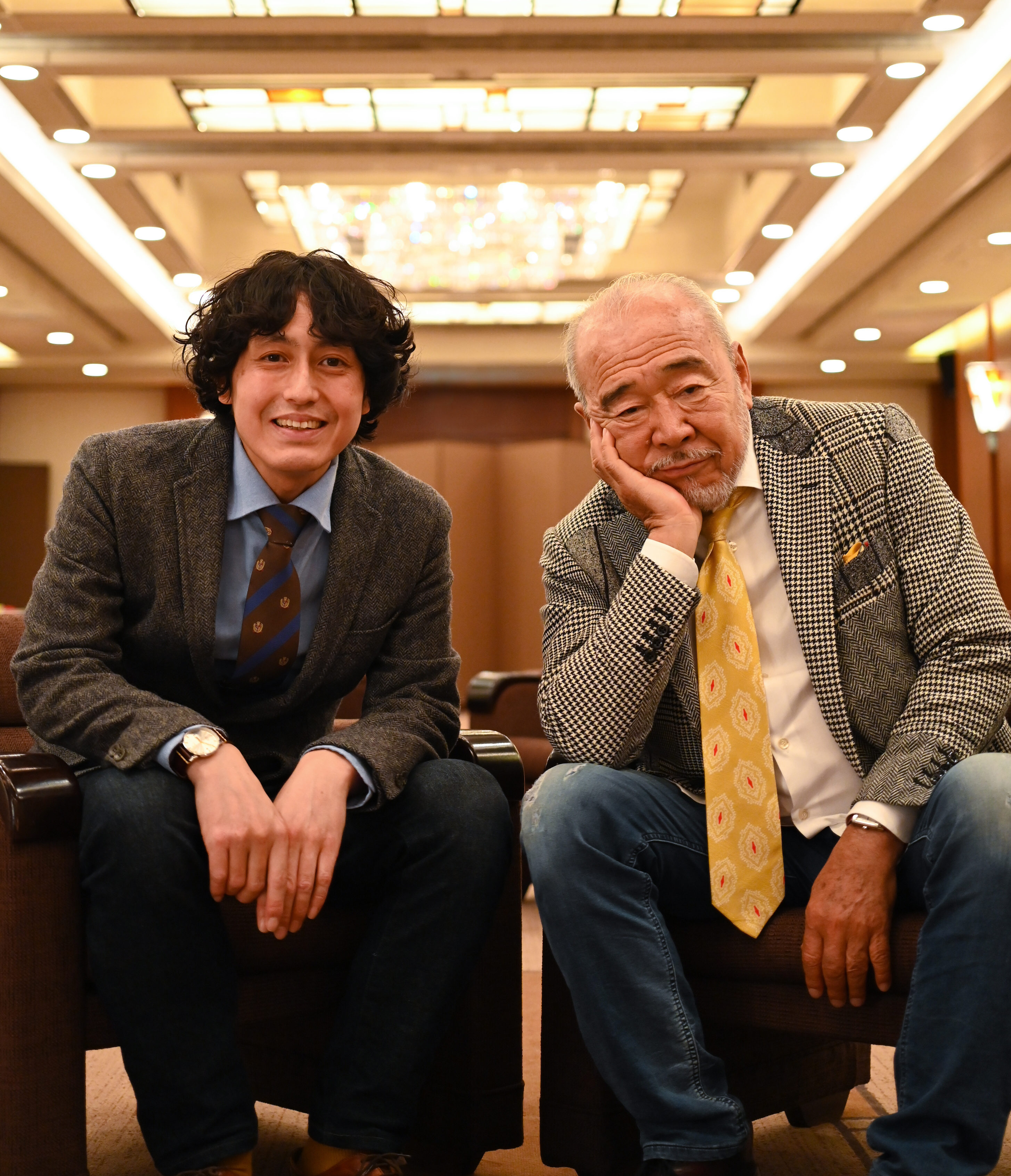

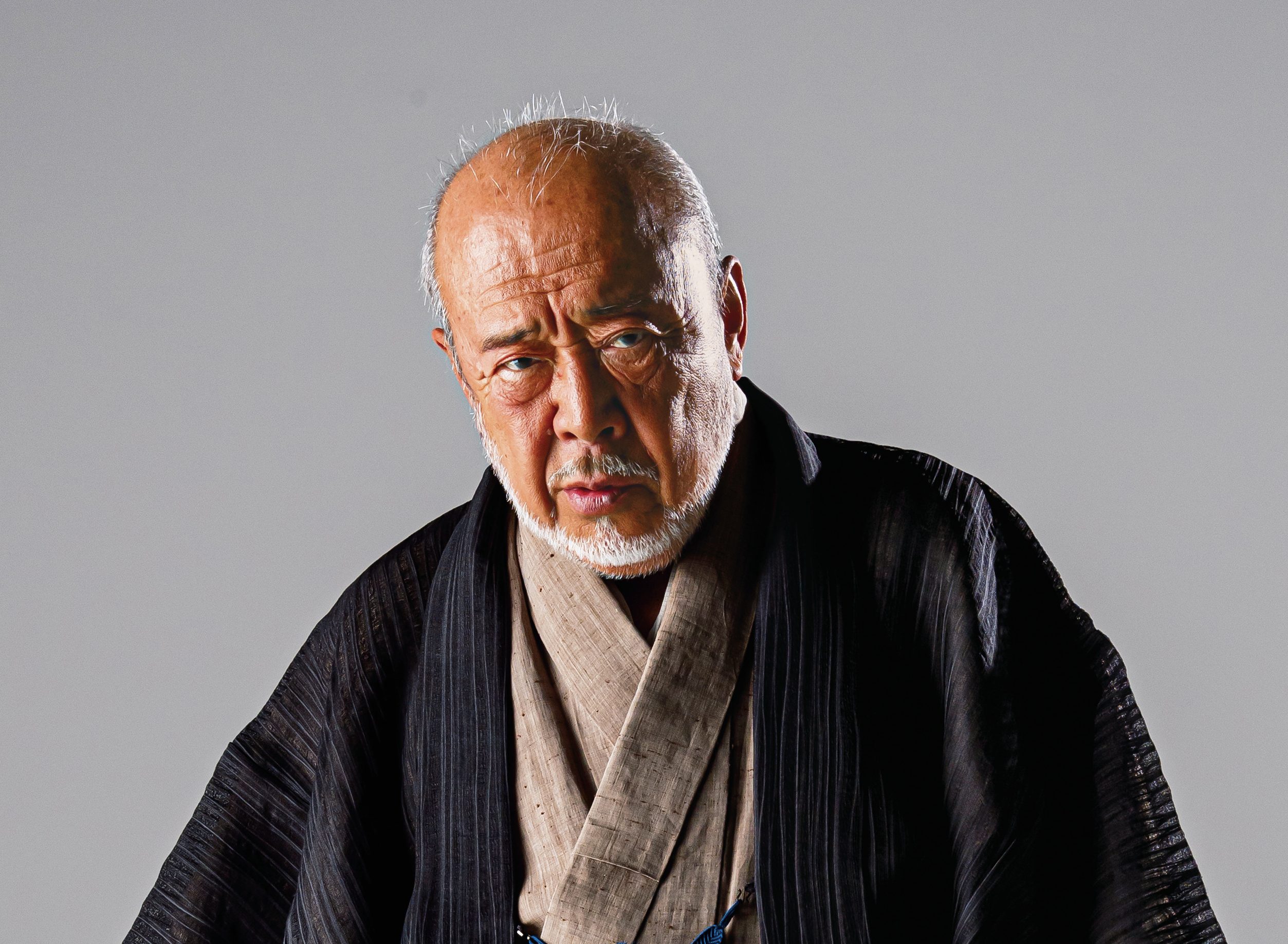

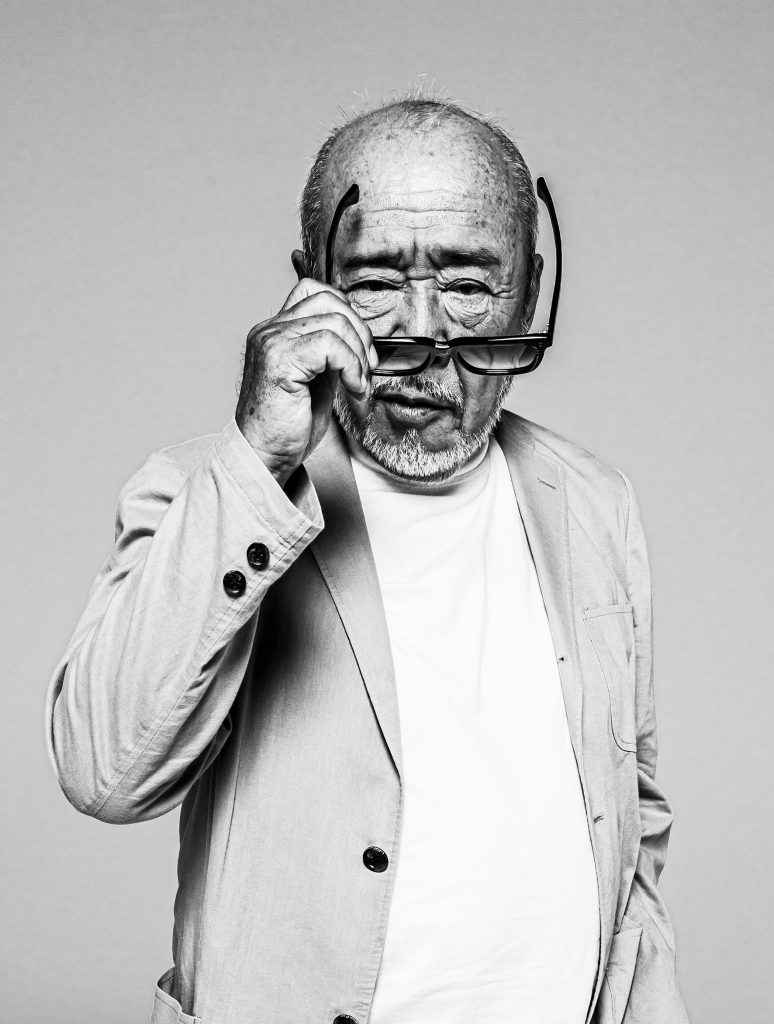

これまで歴史小説の傑作を書き続けてきた北方さんに、新たなる大長編への思いをうかがいました。

聞き手・構成/タカザワケンジ 撮影/長濱 治

『チンギス紀』から『森羅記』へ

――『チンギス紀』全十七巻の完結から約二年が経ち、いよいよ待望の新シリーズ『森羅記』の第一巻が刊行されます。いつごろから書こうと思われていたんですか。

大長編を書くのは『チンギス紀』で最後だと思ったんですよ。自分の感覚としてね。長い小説を書いていると、だんだんと文体がゆるんでくるのが自分でもわかるんです。それで長いものを書いた後には一本が十五枚くらいの短編を書くことにしているんですが、それまで三本で文体を引き締められたのが、『チンギス紀』の後は九本かかった。でも、書きながら、だんだんと大長編もいけるかなと思うようになったんです。的確な言葉を選べるようになったし、書いていてもつらくなかった。これなら大長編もいけるだろうと。

原稿用紙十五枚の小説を書くってしんどいんですよ。百五十枚書くより苦しいかもしれない。

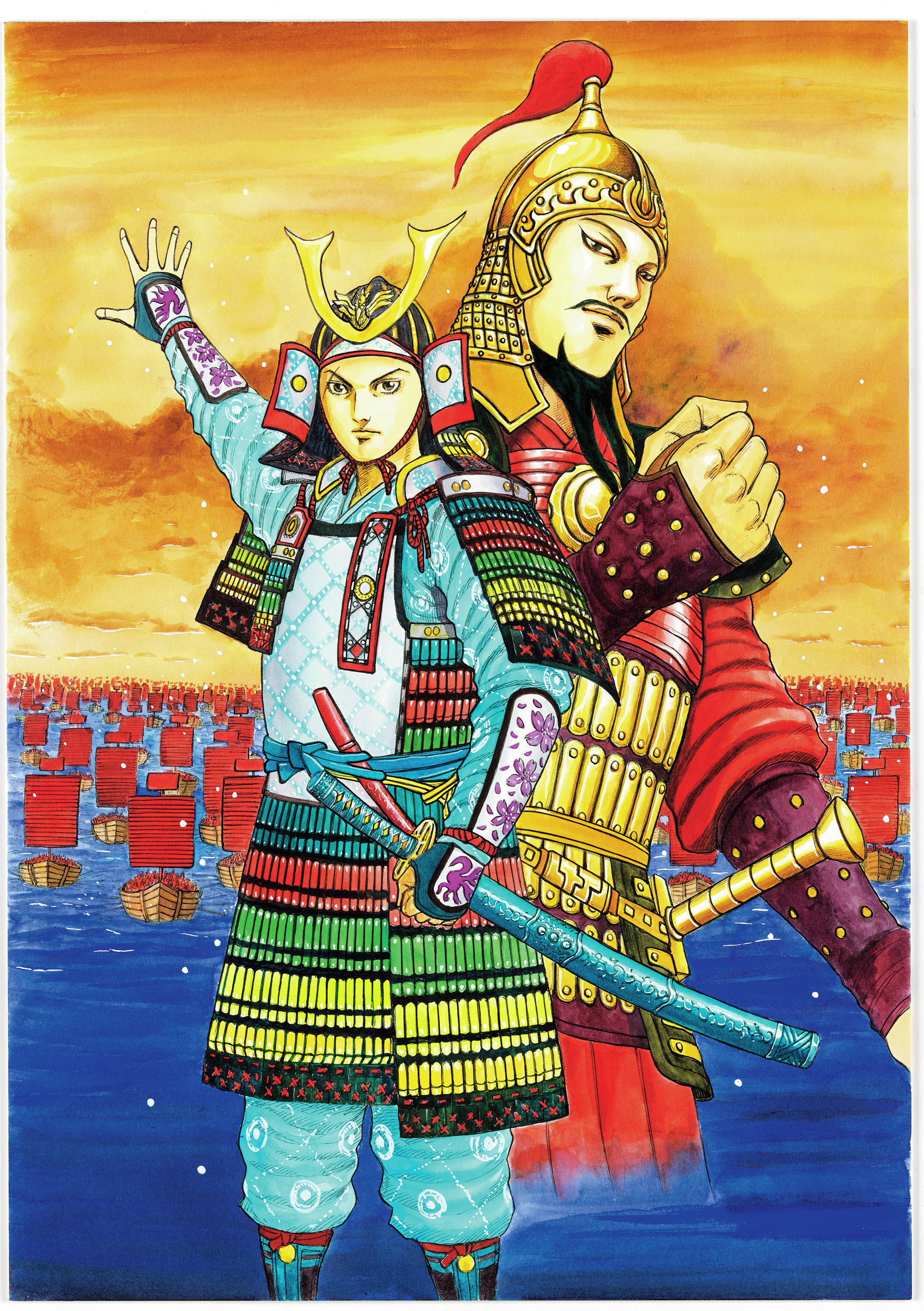

ⓒ原泰久/集英社

――緻密さが求められるからですか。

緻密さじゃなくて、言葉が選べない。いや、選べないというより、言葉を見つけるのが大変なんだな。選んで選んでこれしかないという言葉を一つだけ見つけるのが難しいんです。長い小説だったら三つ、あるいは五つ使える。でも短い小説ではたった一つしか使えない。これでなければという言葉を見つけ出すのはなかなか大変なものなんです。

――なるほど。九本書いてみて、大長編も書けるぞと。

六本まで書いたあたりで、次も書けるなと思いましたね。よく考えたら、まだ七十代だし、この先五年ぐらいは生きているだろうから、最後まで書き切れるだろうと。

――それは大丈夫でしょう。

いや、でもね。『チンギス紀』が完結する前のサイン会で、読者、それも女性読者の三人に一人が言っていたせりふが「お願いだから『チンギス紀』を完結させてください」。死ぬと思っているんだよな(笑)。「はい、わかりましたよ」と言ってサインをするんだけど、やっぱり書き始めたからには、書き終えることが読者に対する約束なんですよ。約束を破るわけにはいかない。

――作品に責任を持つ。作家の矜持ですね。『森羅記』でクビライと元寇の時代をお書きになろうと思ったというのはなぜですか。

『チンギス紀』を書いているときから、チンギスにはクビライという孫がいて、やがて元という大国をつくることがわかっているわけです。元はクビライがつけた国名で、チンギスが建国したモンゴルの大帝国を生かしつつ、もっと大きくしていった。だから、次に書くとしたらクビライの話だろうとは思っていました。クビライを書くとなったら、当然ながら元寇がある。元寇を書くなら、我々日本人にとって大事な歴史だから、鎌倉幕府の視点も必要だ。それから、戦場になる九州西端の海域を駆け回って、交易をしていた松浦党の視点でも書きたい。そうすれば、日本人をきちんと書けると思ったんです。

――『森羅記』というタイトルは、どうやって思いつかれたんですか。

まず「森羅」という言葉が思い浮かんだ。次に「記」だけど、『チンギス紀』は糸へんの「紀」でしょう。それは一人の物語だから。『森羅記』の場合は、一人ではなくたくさんの人たちの物語だから記録の「記」なんです。

祖父チンギスの足跡を追う若きクビライ

――森羅という言葉からも、たくさんの個性的な登場人物が現れる予感がしますね。すでに一巻に登場する日本人のタケルという水師が印象的です。故郷の宇久島を出て、『チンギス紀』でも描かれた礼忠館船隊に身を寄せ、チンギス・カンの末弟にあたる一族に派遣されて船頭をしています。

日本人の物語でもあるから、まず、タケルを出した。すると、彼がいろんなことをやるわけです。モンゴルの船隊で船頭をやっていて、その船にクビライが乗ってくる(笑)。まだ皇帝になってないクビライがね。そこからタケルの人物像が少しずつ少しずつ出来ていく。

タケルはもともとは松浦党っていう水軍の出身で、人を殺して故郷を出た。行った先が南宋の礼忠館船隊で、一千艘以上の船を抱えて手広く交易をやっている。タケルは日本人であるにもかかわらずそこに属していて、さらにそこからチンギスの末弟のテムゲの船隊に派遣されている。日本と南宋とモンゴルとを股にかけているわけで、自分がどこの人間かアイデンティティを見失っているわけです。

――クビライに「お前にとっての祖国とは、何なのか」と問われて、タケルは「故郷は忘れませんが、国なんてもともとないも同然ですから、俺にとって」と答えています。

それはタケルたち松浦党が庭のようにしている玄界灘がもともとそういうところなんですよ。中国大陸、朝鮮半島も含めていろんな国のいろんな人たちが行き交っている。タケルはそういうところで育った海の男で、自分のアイデンティティを深く考えたことはなかった。しかし、クビライに、故郷が五島列島の宇久島だと話したあたりから、少しずつ自分は何者なんだろうと考え始める。鎌倉幕府と松浦党からモンゴルのことを探れと言われて、日本の間諜などしたくないと思うのだけれど、佐志将監という松浦党のまとめ役に「日本人でいろ」「日本は、おまえの祖国なのだ」って言われたりもする。

――クビライもタケルも「国」について考えざるをえない。その先に国同士の戦い、元寇があるのかなと予感させます。ところで、一巻でまず驚いたのが、若き日のクビライが放浪していることです。祖父のチンギス・カンの足跡を追って十年近く旅をしている。そういうクビライ像が新鮮でした。

あれは私の創作です。というのは、クビライは、三十五歳ぐらいまで何をしていたのかがまったくわからない。史料がないから。わからない部分は私のものなんです。

クビライは祖父の足跡を追って、その目でモンゴルを見ていく。モンゴルとは何なのか、故国とは何なのか、国とは何なのかというような問いから、戦とは何か、人を殺すとはどういうことかまで考えながら旅をしていくわけです。旅をして、いろんなものを見ていくことで、知らず知らずのうちにチンギス・カンを取り込んでいるわけです。

チンギス・カンを自分の中に取り込んだうえで、どこかに俺に似てるやつはいないかと探す。自分の国の中にはもういない。海の向こうを見ると、別の国がある。行って征服してこいと命令したら、バンとはね返される。チンギス・カンみたいなやつがいるな、とクビライは思う。それが北条時宗なんですよ。一巻ではまだまだそんなところまでいっていないけれど。

――一巻では時宗はまだ生まれたばかりですね。クビライもまだ皇帝になる気配はありません。鎌倉では、時宗のお父さんの時頼が執権として頂点に立っています。

『森羅記』を書くとき、時頼の話から始めたのは、一つの冒険でしたね。元寇の話だから時宗が生まれたところから、ということも考えたんだけど、そうはしなかった。クビライの放浪を書きたかったんだと思う。

――クビライも旅をしますが、タケルも自分の親のかたきをとったことで故郷を追われ、ある意味では旅の途中なんですよね。チンギス・カンが異母兄弟を殺して出奔し、旅に出たことと重なって見えました。

そこまで考えてませんでしたね。偶然です。

――偶然ですか。読者としてはそこに意味を読み取りたくなりますが。

読者の理解というのは、作家の目論見を超えていいんです。それが小説ですよ。小説家はそこで少し学ぶんです。でね、ちょっと見栄を張って「あれはチンギス・カンと重ねたんですよ」とか何とか、後づけで言ったりするんですよ(笑)。

――作家の無意識が表れているのかもしれませんね。時頼は、執権だったお兄さんの経時を支えていましたが、経時が亡くなってしまい次の執権に指名されます。親族同士の権力争いに苦慮する若き執権です。

時頼の一連の動きは得宗家を守ろうとしただけなんですよ。時頼が執権を継いでから、その子孫が代々執権を継ぐという得宗家の形が完全に出来ました。とはいえ、北条家は書くのが面倒なんです。みんな北条で、下の名前も似ているから。読者も混乱するだろうから、使えるときには、極楽寺(北条重時)とか最明寺(北条時頼)とかわかりやすい呼び名を使うようにしています。

海の物語を存分に書く

――極楽寺殿こと北条重時は六波羅探題を務め、松浦党を通じてモンゴルの動静を探ったり、若狭で海上の輸送と水軍を担う波瀬兄弟とのつながりをつくったり、いずれは鎌倉幕府に正式な水軍を、という構想を持っています。「水軍は、見果てぬ夢か」とつぶやいたりもしますが。

見果てぬ夢とは言うけれど、水軍はその前にもあったという話を重時は知っているんです。梶原景時がつくったと言われる梶原水軍です。淡路島の南に沼島っていう島があるんですけど、源平合戦のときに梶原景時がそこで水軍をつくったと言われています。

源氏が屋島の戦いで勝って、壇ノ浦まで攻め込んで平家を滅ぼした。そのとき、水軍が活躍したという話があるんです。それで沼島の領主たちに梶原を名乗ることを許したというんですね。

梶原景時は平家追討の功労者だったから、鎌倉幕府でも重用された。ところが頼朝が死んだら景時も殺されて、水軍もばらばらに散ったんです。それで私は、北条重時がかつて存在し、その後に散った水軍をもう一回集めようとした、と考えたんです。

――逆に言えば、鎌倉幕府には公式の水軍がなかった。『チンギス紀』が草原の物語だとすると、『森羅記』は海の物語ですね。北方さんと海との関係性もすごく深いとお聞きしています。

私は佐賀の唐津の生まれだから、『森羅記』は生まれた土地を書いているようなものなんです。十歳まで育ったのが佐志という港町で、目の前が海なんですよ。

――佐志といえば、タケルの一族である佐志氏の本拠地だったとか。海に親しんで育って、執筆拠点の一つに「海の基地」と名付けた別荘があり、そこでは釣りもされて、船にも乗る。『森羅記』には作品全体を通して、北方さんの海への思いが色濃く反映されそうです。

思いは当然あるんだけど、それを抑えようという気持ちもあるんですよ。海のことを書くと思い入れ過ぎちゃうから、専門的なことを書き過ぎてあとで削ったりします。

――『チンギス紀』にも海が出てきました。それがタケルが故郷を出て身を寄せた礼忠館。チンギスのライバルだったタルグダイが妻のラシャーンとともに立ち上げた海運業でした。

『チンギス紀』に海が出てくるのは礼忠館ぐらいでしょう。『チンギス紀』のときにも海を書きたくて礼忠館を出したみたいなところがありますよ。今回は、玄界灘が舞台と言ってもいいから、思う存分に海が書ける。玄界灘って潮がぶつかっているところだから、のべつまくなし荒れているしね。

――荒々しい海であれば予想がつかないドラマが展開しそうですね。

水軍がキーになるでしょうね。梶原水軍はあったに違いないという説を唱える人はいますが、実際にはわからないんです。でも、沼島に行ったら梶原姓が残っているので何か関係はあったでしょうね。九州の松浦水軍は実際にありました。波瀬水軍は創作ですけど、ほかにも水軍が出てきます。

――描かれる海も広いですね。第一巻でも直沽という現在の天津、北京の近くの港まで行きます。

これから、北は黒竜江、南はミャンマーのあたりまで行っているというような感じで広がっていきますよ。

――スケールがどんどん大きくなっていきますね。

小説として考えると、スケールの問題とはちょっと違うんですよ。描く場所が広いからスケールが大きくなるわけではないんです。場所の広さで言えば、どんなに大きくたって地球サイズ。たかが知れている。無限なのは人の心ですよ。

つなげると世界が出来てくる

――『森羅記』には歴史上の人物と、タケルのような北方さんが創作された人物とがからみあって、どんな物語になっていくのかが楽しみです。歴史的事実との兼ね合いはどうですか。

元寇のころの九州ってそんなに明確な史料があるわけじゃないんです。松浦水軍の佐志一族は現実にいて、佐志将監という官名を代々名乗る有力な家があったのも事実。佐志の周りにいる豪族も実際にあった名前です。その名前を使って人物をつくり、勝手に動いてもらっています。

一巻よりも先の話になってしまうけど、たとえば造船についても書いています。玄界灘を航行する船だから、相当頑丈な船じゃないと渡りきれないわけですよ。そのためには造船に適した材木が必要で、油っけがあって目が細かい材木でなければならない。それがどこにあるかといったら、鹿児島の屋久島。有名な屋久杉がそうなんですよ。玄界灘からはちょっと遠いけど、部品はほかのところでつくらせて、船体は屋久杉でつくるとか、いろいろ考えてます。

――歴史上、地理的に実在したものがつながって、北方さんの物語になっていくわけですね。

小説を書いていると、つなげることの快感があるんです。つなげると世界が出来てきます。

――まだ一巻なので、これからどんな冒険が繰り広げられるのかが楽しみです。

私も楽しみなんですよ。登場人物たちがどんなふうに生きるのかは自分でも見当がつかないですね。史実は尊重していますが、死ぬなんてまったく思ってなかった人物が、どうしてもここで死ぬしかないということになってしまうこともある。予定通りとはいかないものなんです。

――『森羅記』の展開は先まで見通せているんでしょうか。

見通せてはいないですね。考えていることはあるけれど、変わると思いますよ。

――書いているうちに変わるんですね。

まったく変わります。頭の中で考えていても、どうってことはないですよ。一応考えているというだけですから。

――いろんなものがつながって、思っていたことと違う方向に行くかもしれないんですね。

先に進むほどそうなるでしょうね。だから書いていて面白いんですよ。

「青春と読書」2025年10月号転載

プロフィール

-

北方 謙三 (きたかた・けんぞう)

1947年佐賀県唐津市生まれ。中央大学法学部卒業。81年『弔鐘はるかなり』で単行本デビュー。83年『眠りなき夜』で第4回吉川英治文学新人賞、85年『渇きの街』で第38回日本推理作家協会賞長編部門、91年『破軍の星』で第4回柴田錬三郎賞を受賞。2004年『楊家将』で第38回吉川英治文学賞、05年『水滸伝』(全19巻)で第9回司馬遼太郎賞、07年『独り群せず』で第1回舟橋聖一文学賞、10年に第13回日本ミステリー文学大賞、11年『楊令伝』(全15巻)で第65回毎日出版文化賞特別賞を受賞。13年に紫綬褒章を受章。16年第64回菊池寛賞を受賞。20年旭日小綬章を受章。24年毎日芸術賞を受賞。18年5月に新シリーズ『チンギス紀』を刊行開始し、23年7月に完結(全17巻)。『三国志』(全13巻)、『史記 武帝紀』(全7巻)ほか、著書多数。[写真/長濱 治]

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2025年09月20日

インタビュー・対談2025年09月20日

インタビュー・対談2025年09月20日北方謙三「『森羅記』は 海の物語。登場人物たちがどう生きるのか、私も楽しみです」

『水滸伝』『チンギス紀』と歴史小説の傑作を書き続けてきた北方さんに、新たなる大長編への思いをうかがいました。

-

インタビュー・対談2025年09月17日

インタビュー・対談2025年09月17日

インタビュー・対談2025年09月17日森晶麿×宮田愛萌(作家・タレント)「言葉が紡ぐ謎と青春」

作家・タレントとして活躍する宮田愛萌さんとの対談が実現!

-

お知らせ2025年09月17日

お知らせ2025年09月17日

お知らせ2025年09月17日小説すばる10月号、好評発売中です!

連載時から大反響の北方謙三さん『森羅記』がついに刊行! 加藤シゲアキさんをゲストに迎えた対談では熱い創作談義が繰り広げられました。

-

連載2025年09月15日

連載2025年09月15日

連載2025年09月15日【ネガティブ読書案内】

第46回 沢田アキヒコ

店に閑古鳥が鳴いてる時

-

お知らせ2025年09月05日

お知らせ2025年09月05日

お知らせ2025年09月05日すばる10月号、好評発売中です!

今月号の目玉は特集「「笑い」は難しい」。中西智佐乃の三島賞受賞後第一作にも注目です!

-

新刊案内2025年09月05日

新刊案内2025年09月05日

新刊案内2025年09月05日森羅記 一 狼煙の塵

北方謙三

北条時宗の誕生から、元寇に立ち向かってゆく姿を過去最大のスケールで描く歴史長編シリーズ、開幕。