『カンザキさん』刊行記念対談 ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

ブラック配送会社を舞台に、不条理と暴力の坩堝で翻弄される青年の懊悩を描いた、ピンク地底人3号さんの『カンザキさん』。そして、一軒の「家」をめぐる住人たちの時を超えた記憶を、豊穣な語彙で建築物のように紡ぎ上げた、鳥山まことさんの『時の家』。両作は第47回野間文芸新人賞を同時受賞しました(のちに鳥山さんは同作で第174回芥川賞も受賞)。

選考委員も「好対照」と評した二作を、それぞれ劇作家、建築士という全く異なるバックグラウンドを持つふたりはどのように生み出し、どう読んだのか。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

構成/折田侑駿 撮影/大西二士男

『カンザキさん』と『時の家』のはじまりについて

――今回の対談は、野間文芸新人賞の贈賞式の数日後に実施しています。おふたりにとって初めての文学賞の贈賞式だったと思うのですが、終わってみて今どんな心境ですか。

鳥山 あんなに大勢の人がいる場でスピーチをする機会なんてこれまでなかったので、とにかく緊張しましたね。僕、贈賞式が終わって翌々日ぐらいに発熱しちゃったんですよ。

3号 大丈夫ですか? いまインフルエンザ、流行ってるから。

鳥山 インフルではなかったんですけど、あのときの緊張感が熱になって出てきたんじゃないかなっていうぐらい張り詰めた時間でした。僕自身、今年は子どもが生まれて、こういう大きな賞もいただいて、がらがらがらっと生活が変わった感じがしていて。

3号 そっか、大変や。

鳥山 そういうなかで、これから執筆活動を続けていく自信をもらった気がしますね。

3号 僕もちょっとね、緊張しました。けど、自分は鳥山さんより年齢がひと回りぐらい上で、演劇の仕事も含めていろんな経験をしてきての受賞だったので、ヘンに浮ついたり、天狗になったりとかもなくて。今は粛々と、次の小説を書かなきゃなって感じてます。それにしても鳥山さん、いきなりこんな完成度の高い作品書いちゃって、この次ほんまどうすんのって思っちゃいますけど(笑)。

鳥山 そこはまあ、僕も粛々とやるしかないですよね(笑)。

――おふたりの作品は好対照をなしていて、読者にまったく異なる読書体験をもたらします。バックグラウンドとの密接な結び付きがあるかと思うのですが、作品の話に入る前に、それぞれのルーツについてうかがってもいいですか。

鳥山 じゃあ、僕からいきますね。印象に残ってる読書体験っていうことでいうと、東野圭吾さんの『白夜行』との出会いがあります。中学校の頃、図書館で借りてきた本を延滞しながらずっと読み続けてました。それくらい物語の世界にのめり込んだ、原体験ですね。それ以降も伊坂幸太郎さんとか、エンタメ作品がすごく好きで、純文学を意識的に読みはじめたのは、社会人になってからなんです。20代の半ば、けっこう遅めですよね。もともと小川洋子さんの作品が好きで、そこから芥川賞とか野間文芸新人賞の受賞作とかを読み漁るようになった感じです。

3号 自分も小川洋子さん大好きです。『妊娠カレンダー』の文庫版に収録されてる「ドミトリイ」っていう短編がほんま衝撃で。『博士の愛した数式』のイメージが強かったけど、こんな尖った人なんやって。

鳥山 烏滸がましい話なんですけど、小川洋子さん経由で純文学に触れていろいろ読んでいくうちに、うっすらと、「こんなに純文学を面白いと思えるんだったら、ひょっとして自分にも書けるんちゃうか?」っていう謎の飛躍というか、勘違いをしちゃったんです。で、実際書いてみたら全然書けなかったんですけど(笑)。でも、その後も仕事に行く前の朝の時間とか、昼休みとか、こつこつ書き続けて今があるっていう感じです。

3号 鳥山さんは建築士をしながら小説を書いてらっしゃるんですよね。

鳥山 そうですね。大学が建築系の学科出身で、そのまま大学院に行って、建築業界に入ったっていうルートを辿ってきました。そもそもなんで建築の道を志したのかっていう話でいうと、そこには自分なりの理由があって。高校は理系で、物理とか数学が得意でした。一方で、芸大に通っていた姉がいるんですが、芸術の道に進んだ姉への憧れがずっとあったんです。そういう環境のなかで、理系と芸術のセンスをかけ合わせると建築になる、っていう僕なりの数式というか、持論ができていったんです。

3号 おもろいですね。僕は両親が本読みだったので、その影響がデカい。ゲームは禁止だったんですよ、でも本だったら漫画も含めて何でも買ってくれて。めっちゃベタですけど、中高の頃に親が好きだった村上春樹を初めて読んで衝撃を受けました。「なんでこんな自分のことが書いてあるんやろう」って。それでひとまず村上春樹作品を全部読んで、そうこうしているうちに「どうやら村上龍という作家もいるらしい」となって、今度は村上龍作品を読み漁って。そっからはもう、手当たり次第になんでもっていう感じです。大学生の頃は文芸誌めっちゃ読んでて、芥川賞の選評とか、今でも大好物です。

――3号さんは劇団「ももちの世界」を主宰する劇作家でもいらっしゃいます。20年ぐらい演劇の世界で活動を続けてこられましたが、そもそも演劇と出会ったきっかけは?

3号 たまたまです。大学に入って、何かやらなきゃと思っていたところ、新入生歓迎のサークルのブースを覗いてみたのが演劇サークルだったっていうだけで。演劇なんてそれまで一度も観たことなかったのに、サークルには自分と似たような人がけっこういて、どうにも居心地がよかった。そこにのちにピンク地底人1号、2号を名乗る女性がいたんですが、ふたりに「ラーメンズの小林賢太郎の戯曲をやりたいんだけど、上演時間が短くてもたないから何か書いて」って言われたんです。それで書いてみたら書けちゃって、2号が「面白い」と言ってくれた。そのときの感動がいまだに僕の中に残っていて。そしてその感動に似た体験がひとつずつ重なって、こうして劇作家として書き続けている感じですね。

鳥山 小説はもともと書かれてたんですか?

3号 いえ、『カンザキさん』が初めてです。2年ぐらい前かな、ある文芸誌の編集者からエッセイの依頼があったんです。そしたらそれを気に入ってくれたみたいで、「小説書きたくなったら、声をかけてくださいね」って。そんな機会、なかなかないじゃないですか。これはもう書くしかないぞと思って。じゃあ何を書こうかとなったときに、やっぱり一作目は私小説だろうなと。学生時代、文芸誌を片っ端から読んでて、デビュー作は私小説っていう作家が大勢いるのを知ってたので。それで自分のことを書くなら何が面白いかと半生を振り返ってみたときに、20代の頃にいろんな仕事を経験したなかで、配送会社での体験が一番強烈やったからそれをベースにしようかなと。

鳥山 じゃあ、執筆にあたっての取材とかは――。

3号 まったくしてないですね。戯曲を書くときはめちゃくちゃリサーチを重ねるんだけど、そもそも私小説だし。とはいえ、実体験は全体の3割くらいですかね。10年とか20年が経つと、果たしてそれが本当にあったことなのかどうか、正直なところわからなくなってくるんですよ。良くも悪くも、記憶を書き換えちゃうから。でもひとつだけ言えるのは、上司にカッターナイフで脅されたのは本当です(笑)。

――フィクショナルなシーンかと思いましたが、あれが実体験に基づいているのならば、いち読者としては虚実の境界線がわからなくなってきます。

3号 劇作家としての経験値ゆえか、核になるような実体験がひとつでもあれば、あとはなんぼでも嘘をついて物語を膨らませていけるっていう確信があって。だからあのカッターナイフにまつわるエピソードを冒頭に持ってきたんですよね。

鳥山 あの場面、ほんと強烈ですよね。僕は2年ほど前に自分の家を建てたところから、すべてがはじまっています。僕と、同じく建築士の妻とふたりで一緒に設計した家で。そのとき目の当たりにした光景や、肌で感じたことが、僕にとってはすごく大切なもので。どうにかしてこれを残したい、現場で作業をしている職人さんたちの佇まいや手つき、彼らが作り上げていく家の陰影など、そういったすべてを残したいなと思って。だったら、小説という形で残せばいいじゃないかと思い立ったのが、『時の家』のはじまりです。

3号 じゃあ、鳥山さんもあんまりリサーチとかはしてない?

鳥山 自分の家を更地の状態から建てていったので、それこそ週に一回ぐらい、とにかく足繁く現場に通っていました。そこで見えてきたもの、あるいは体感できたものがあるから、小説を書くために十分な材料があった。むしろ書ききれなかったことのほうが多いくらいで、この作品に関してはリサーチというものはまったくしてないですね。

「記憶」の描き方と「読者」の存在をめぐって

――『時の家』は解体の決まった一軒家を舞台に、この家を訪れたひとりの青年のスケッチによって、かつて住人だった三代の人々の日々が交差するようにして描かれます。家が宿している記憶を語る言葉の組み立てが緻密で、読んでいるうちにその記憶がこちらへと浸透してくるような感覚がありました。

3号 僕、もう何回も読み返しているんですよ。好きなシーンがいくつもあって。たとえば、藪さんという登場人物が、自分が設計した家の取手にまつわる思い出を振り返っているところとか。設計士の藪さんがデザインした取手に対して、彼の所属する設計事務所の長が「ええ取手やな」とひと言だけ漏らすんですよね。これが藪さんにとって、生涯忘れられないほどの嬉しい体験になる。僕には取手のデザインをした経験はないけれど、同じものづくりをする人間として、藪さんの心情はよくわかるなって。

それから冒頭のほうで、青年が水面に飛び込むような気持ちでスケッチブックに一本の線を引くシーンがありますよね。目の前の紙に対してなかなか最初の一筆を入れられずにいたけれど、一本の線を引いたことで彼の手は軽やかに動き出し、次から次へと線が生まれていく。これは執筆っていう営みと同じだなと思った。とにかくまずひとつの言葉を置いてみることで、そこから次々に言葉が溢れ出て、連なり、やがて物語へと発展していく。この感覚もすごくよくわかる。『時の家』は一軒の家をめぐる物語ですが、僕はこれをある種の創作論だと受け取りました。鳥山さんはここに、自身が創作に向き合う態度を書いてはるなって。あと個人的に、この家にまつわるさまざまな人間の記憶がリエゾンしていくのも魅力のひとつです。非常に演劇的だなって。

鳥山 確かに、『時の家』が僕自身の創作論的なものであるのはおっしゃるとおりで、自覚もしています。でも、演劇的だと言われたのは初めてです。僕は演劇というものに疎くて申し訳ないんですが、記憶の描き方とか扱い方に、どこか近い部分があるんですかね。

3号 そもそも演劇って、記憶について語ることが非常に多い芸術なんですよ。たとえば、伝統芸能の能の形式のひとつである「夢幻能」では、死者が登場人物としてやってきて、未練や執着といった、言ってしまえばかつての思い出について語る。以前、納棺師の仕事をやっていた経験とも繋がってくるけど、演劇は、もうここにいない人たちを呼び込む儀式だと僕は捉えていて。『時の家』にはこの演劇と記憶の関係性を感じ取ったんですよね。

鳥山 なるほど、すごく面白いですね。

――『カンザキさん』は主人公の「僕」が、かつての勤め先である配送会社で経験した壮絶な日々が、彼の一人称視点で綴られています。極悪非道なカンザキさん、穏やかで優しいミドリカワさんというふたりの上司の間で心が揺れ、飴と鞭が用意された環境から抜け出せなくなっていく。カンザキさんの言動が想像を絶するほど酷くて、面白さを感じながらもギョッとすることの連続でした。鳥山さんはどう読まれましたか?

鳥山 初読はもちろん、再読してみてさらに面白さを感じましたね。劇中で描かれるエピソードがどれもこれも強烈で、たくさん詰め込まれている。いくら実体験をベースにしているとはいえ、あくまでもフィクションじゃないですか。僕は主人公と同じような環境に身を置いたことがないので、配送業者である彼が目にする景色を見たことがありません。でも、読み手にリアリティを感じさせる強さがあって。カンザキさんの運転するトラックの助手席から同僚が転げ落ちるシーンがありますが、あんなの僕の想像力では書けませんよ。

とくに好きなのは、心優しい上司のミドリカワさんと「僕」がミスタードーナツに行くくだりです。職場での恐ろしいエピソードが畳みかけられるなかで、「僕」が揚げたてのドーナツを口にして、今まで食べてきたのとは比べものにならないほど美味しいと感じている様子が、活き活きと描写されてますよね。あそこだけ異質で、ずっと心に残っています。配送業の現場のリアリティとはまた違う、特別なリアリティがある。その光景をすぐそばからのぞき込んでいる気分になってくるというか。泥臭い物語が展開していくなかで、なぜあのシーンを描いたのかをお聞きしたいと思ってました。

3号 嬉しいですね。戯曲を書くときもそうなんですが、僕はけっこう食事のシーンを描くんです。味や香りは、受け手の味覚や嗅覚に直に訴えられるから。ブルーカラーの仕事をしていた頃、飲食店に行くたびに自分の汗の匂いを気にしてたんですけど、そういう経験もにじみ出てる気はする。けど、書いてるうちにたまたまミスドにたどり着いただけで、完全に創作です。そしてこのシーンが、物語全体のなかでひとつの抜きどころになってます。

鳥山 そのバランス感覚、絶妙ですよね。『カンザキさん』はとにかく強烈なエピソードが並んでいるから、読者としては下品な方向に突っ走っていくのかと思うんですよね。でも、ほのぼのとした笑いが適宜、ちりばめられていて、そうはならないっていう。

3号 そのあたりのバランスはほとんど感覚的なものなんですけど。でも、笑いの要素はめちゃくちゃ大事だなって思ってて。しんどいシーンは誰でも書けると思うし、しんどいだけで終わっちゃうのは嫌なんですよね。しんどいけど笑えるっていう読み味で、読者を最後まで引っ張っていけたらなと思って。

――シリアスとユーモアのバランスに3号さんの作家性が出ていると。

3号 このあたりもやっぱり演劇をやっている経験が大きいですね。演劇はお客さんの反応がダイレクトで、どう受け取られているかがすぐわかるので。だからこの作品は、読んでくれる人のことを考えながら書きましたね。

鳥山 なるほど、そうか……。僕は真逆で、読者のことはそれほど気にしないで書き始めるタイプです。もちろん、編集者さんとのやり取りを経て、読み手にどう伝わるのか、そしてどう伝えるべきかをブラッシュアップの過程では考えます。でも書き始めの時点では一切、読者の反応は想定していません。大切にしているのは、とにかく作品ごとの世界観を守ること。思い描く世界の質感をどうクリアに表現するか、そのことばかり考えています。結果、「こんなん読まれへんで」みたいな感想をもらうこともあるんですけどね。『時の家』に関しては、「冒頭の数ページが読者を置き去りにする」とよく言われます。

3号 むしろ、冒頭が一番いいんですけどね(笑)。

鳥山 ほんまですか? あそこは賛否両論あるんですよ。家全体や室内の細部にまつわる描写を通して世界観の提示が延々と続くから、「あの数ページを読んで買おうと思う人なんかおらんのちゃうか」とまで言う人もいるくらいで(笑)。

3号 けど、鳥山さんが読み手をあんまり意識してないっていうのはちょっと意外かも。新人賞(三田文学新人賞)ご出身ですよね。デビューする前って、どう読まれるかを意識してませんでしたか?

鳥山 それが、多く人に読まれるというのはあまり意識してなくて。まずは選考委員にどう読んでもらうかが重要で、世に出て読まれるのは、そのずっと先の話。受賞しなければ世間の人々に読んでもらうことはできない。そう考えていましたから。

3号 なるほどなぁ。そのあたりも僕とは対照的かもしれないですね。ちなみに、私小説的なものを書かれたことはないんですか?

鳥山 小説を書きはじめたばかりの頃はそういったものも試していました。でも書いていくうちに、自分には作品の核になり得るような「私」なんて存在しない、そういう感覚を持つようになったんです。三田文学新人賞をいただいた「あるもの」という短編は一人称「私」の物語ではあったけど、主人公は自分の母親世代の年齢の人物でした。なので、私小説的なものからは遠かったですね。

言葉の選び方とセリフのむずかしさ

――おふたりの作品はそれぞれ、登場人物の位置付け、動かし方も大きく違いますよね。『カンザキさん』は主人公と読者が一緒に駆け抜けるように、「僕」の過去を追体験することになる。これに対して『時の家』は、青年のスケッチとともによみがえる家の記憶を、読者は俯瞰的なところから眺めていきます。

3号 主人公の「僕」に関しては、ほかのどのキャラクターよりも個性がありません。彼の存在に読者のみなさん自身を投影してほしいから。彼が一番まともで、ある意味においては普通。そうして強烈な個性を持った人々に、翻弄されていくことになる。「僕」がどうやって誕生したのかを言葉にするのは難しくて、ほかのキャラクターたちとの関係性の中で出来上がっていったとしか……。何かひとつエピソードを入れることで、その当事者である人物がどんな人間なのかは自然と決まってくるから。たとえば、入社式でイスに座り損ねてしまうのはどんな人間か、頻繁に唾を吐くような人物は日常的にどんな言葉を口にするか、とかね。だから最初からどのようなキャラクターなのかを決めつけたりはしてません。人物造形について語るのは、『時の家』はもっと難しいはずですよね。

鳥山 そうですね。でも、何かしらのエピソードがあって、そこから人物のイメージを膨らませていくのは、僕もピンクさんと同じです。家が記憶している、ひとりひとりの登場人物の振る舞いが、いったい何を物語っているのか。一歩ずつ慎重に踏み込んでいくようにして考えていきました。

3号 言葉が言葉を呼び、気がつけば人物像が出来上がっているイメージかな。

鳥山 そういう感覚ですね。ここでひとつお聞きしたいんですが、先日、野間文芸新人賞の受賞者としてテレビ番組の収録をご一緒したときに、ピンクさんはキャラクターを描く際、それを演じる役者さんの顔を思い浮かべてるっておっしゃってたじゃないですか。

3号 言いましたね。

鳥山 その話を聞いたとき、「えっ、どういうこと……?」って思ったんです。小説に登場するキャラクターが実在の人物をモデルにしているというのはよく聞く話だけど、ピンクさんの場合は違う。そこへさらにキャラクターを「演じる」人物が重なってくるわけですよね?

3号 うん、そうですね。

鳥山 そんな書き方をしている小説家って、なかなかいないと思うんです。

3号 どうなんやろ。これまで演劇の仕事を通していろんな役者さんとご一緒してきたんですが、自分の作品と役者さんとの相性みたいなのがわかってきて。で、ピンク地底人の書く戯曲の登場人物っぽい顔、っていうのがあるんですよ。このあたり自分だけの感覚的なもので、ほんと、うまく説明できなくて申し訳ないんですけど(笑)。その人たちの顔を思い浮かべながらこの小説を書きましたね。

鳥山 えっと、『カンザキさん』の登場人物はフィクショナルな存在であり、かつ、その登場人物を役者さんたちが演じているわけですよね、頭の中で。そしてピンクさんは、頭の中で役者たちが演じている様子を小説にしていったということですよね?

3号 そう、なりますかね。

鳥山 すごいですね。ひとつの物語を複数のレイヤーで描いてるというか。その特異な手法が、人物造形自体にもかなり大きく影響してくるんじゃないかと思うんですよね。

3号 確かに、頭の中の役者たちが動いて話しているところをイメージしながら書いているから、具体的に書きやすかったっていうのはあるかも。……いや、なるほど、そうか。『カンザキさん』の登場人物たちはみんな、役を演じてるのかもしれない。言われて初めてそのことに気がつきました。そういう意味では、やっぱり戯曲と同じようなアプローチの書き方をしてますね。こういう小説の書き方をしている人っていないのかな。

鳥山 あまり聞いたことないです、そんな話。でも、そのことを知った上で読み直すと、印象がまたずいぶんと変わってくるんじゃないかという気がします。

――作品のなかで扱われる言葉の種類や、文体についてもお聞きしていいですか。言葉の密度が非常に高い『時の家』に対して、『カンザキさん』はエピソードと登場人物の感情の密度が凄まじいですよね。それぞれどのようにスタイルが固まっていったんでしょうか。

鳥山 一筆書きのように頭から順に書いていく方もいらっしゃいますが、僕のスタイルはかなり構築的ですね。まず作品全体の構造を考えてから、丁寧に組み立てていく。この構造を組む際に重要だと感じているのは、なぜ語られているか、という点です。この理由が明確になれば、やがてこれが作品の背骨になり、扱う言葉の種類のようなものも自ずと決まっていく。今回の『時の家』で言えば、語るのは家とも読めます。家が記憶を掘り起こしながら、多くのことを語る。じゃあ、家が何かを語るときに扱う言葉というのは、いったいどんなものか。するとそれは、この家を建てた藪さんが扱う言葉に準じたものになっていくのかもしれないというところに行き着く。こうして作品を構成する要素に制約をかけていくというか、必然的なものたちで固めていったんです。建築の言葉をそのまま使っているのには、僕が建築士だからということとは別の理由がある。背景がある。

3号 小説を書き始めた当初から、そういう構築的な書き方をしてたんですか?

鳥山 いえ、いくつか作品を経ていくにつれてですかね。執筆経験を重ねる中でどんどん変わっていくものだと思いますし、現にいまも変わり続けてる。『時の家』に関してはこのスタイルがハマったけど、今後も作品ごとにベストな手法を選んでいこうと思ってます。

3号 なるほど。僕は構造うんぬんよりも、まず「カンザキさんと一緒にトラックに乗ったら絶対に降りられない」っていう状態を描こうっていうところからはじめました。これがある意味、本作のひとつの主題です。「僕」はトラックから絶対に降りられないし、読者も顛末を見届けるまで読むのをやめられない、そんな作品にしたいなって。カンザキさんみたいな人とは、対話なんて成立しません。神との対話が実現しないのと同じです。神の考えていることなんて、誰にもわかりませんからね。このあたりは明確に「ヨブ記」を意識しています。扱う言葉に関しては、これがはじめての小説だということもあって、とくに何も考えてなかったかな。出発点が実体験なので、主人公が過去を思い出している体で書いていったら、自然とああいう文体になったというか。

――関西弁のセリフがとても印象的ですよね。

3号 関西弁にしたのは、標準語よりも身体性があると思ったから。関西弁のおかげで、物語により血が通った気がしますね。僕は鳥山さんとは逆で、物語の構造についてはほとんど考えてないかも。念頭に置いてたのは、カンザキさん、ミドリカワさんという対照的な人物を配置して、その間に立つ主人公が右往左往する状況を展開させながら繋いでいこうってことだけです。ここも自分の演劇観を土台にしてますね。演劇は基本的に、物語の中心に立つ人間の葛藤がないとダメだと思ってて。他者との関係性の中で生まれる葛藤があってはじめて、そこで交わされるセリフが繋がっていくから。

――戯曲で書くセリフとはどんな違いがありましたか?

3号 セリフの書き方は同じですね。ただ、戯曲はセリフだけで物語を進めなくちゃいけないけど、小説は状況説明をするための地の文があるから、場面を繋ぐのがずっと楽でした。いや、もちろん、地の文を書くのにはそれ相応の難しさがあるんですけど、楽しかったですよ、新しい扉を開いていく感じで。

鳥山 実は僕、セリフを書くのがすごく苦手なんです。めっちゃ下手やなと自分でも思っていて。

3号 え、意外。

鳥山 演劇には葛藤が必須だとおっしゃいましたが、それってつまり、異なる意見を持つふたりの人物になりきってセリフを書くってことですよね。僕はこれがなかなかできない。対立する人物同士を、どうやって喋らせてるんですか?

3号 『時の家』を読む限り、鳥山さんがセリフを書けないなんてまったく思わないし、実際、登場人物の考え方のズレを示すシーンだってありますよね。ほら、夫婦が部屋の広さの捉え方の違いについて語ってるところ。

――三代目の住まい手である圭さんと脩さん夫妻のやり取りを描いたシーンですね。

3号 十分、書けてるじゃないですか。でもひとつ言えるとしたら、セリフって登場人物に「こういうことを言わせたい」っていう気持ちが先行しすぎると、ペラペラの会話というか、ただの説明になっちゃうんです。登場人物がどんな考えを持っていて、何を好んだり嫌ったりしているのかが明確になれば、自ずと生まれてくるのがセリフなんじゃないかなぁと。

鳥山 なるほど。ありがとうございます。

3号 いや、ごめんなさい。普段から戯曲講座をしたりしているので、ついえらそうなこと言うてしもた(笑)。ごめんなさい。

鳥山 いえいえ、すごく勉強になります。

3号 それにしても僕、つくづく劇作家としての経験値だけで小説を書いてますね(笑)。

鳥山 逆に『カンザキさん』を書きながら、小説と演劇の違いについて考えたりすることってありましたか?

3号 それで言うと、トラックで走ってる場面は、どれも演劇では絶対ムリだなって思って書いてましたね。あと、自問自答っていうのも演劇でやるのは難しいんです。「僕」がミドリカワさんに対して、こんなに好意的に思ってるのに、なんでこっちを見てくれないんだ、みたいに頭の中でぐるぐるやってる感じとか。演劇では難しいけど、じゃあ文章でどうやって躍動的に見せるかってなったときに、演出的な視点を持って書いたっていうのはあるかも。野間文芸新人賞のときに推してくれた講談社の編集者の方から、「これ、太宰治の『駈込み訴え』ですよね」と言われて、本当にそうやなぁと思った。モノローグが連なって畳みかける感じとか、主人公がメンヘラ化していく過程とか、ほんまそっくりやなって。

鳥山 僕は演出という言葉を知らないに等しいので、その視点はないですね。場面を映像的に思い浮かべながら書くこともなくはないけど、でもどちらかというと、言葉をひたすら積み重ねていった結果として何かしらの感覚に到達できるのが、小説を書く醍醐味だと捉えているので。世代の近い方だと、乗代雄介さんの作品みたいに、噛めば噛むほど味がしてくるような。読み進めていくうちに、胸の中にじんわりと形容し難い感情が広がっていくような。これを目指すことが、『時の家』における、ある種の演出的なものなのかもしれません。

演劇、建築の方法論と小説の親和性について

――おふたりの作品世界は、登場人物たちが持つ身体性の濃淡にも大きな違いがありますよね。激しいカメラワークで人物たちを追いかけているような臨場感が『カンザキさん』にあるいっぽう、『時の家』はロングショットで捉えた静謐な風景の中で人々が生きているような印象です。この身体性というものをどう捉えられていますか。

3号 身体のことはめちゃくちゃ意識してますね。とにかく人間の汗と匂い、それから筋肉のきしみ。これらを読者に伝えるため、細かく描き込んでいきましたから。

鳥山 主人公が冷蔵庫を運ぶシーンなんかは、彼が身体で感じている重量とか筋肉の疲労が乗り移ってくるみたいな読書体験でしたね。とてもじゃないけど、僕には書けない。そもそも身体性というものが、僕個人の体験と、あまり結び付きを持っていないからかもしれません。だから僕としては、それ以外の強みを自分なりに探さなければならなくて。それで身体性に置き換えられるものとして、「熱」と「水分」を採用しました。それらが引き起こす物理現象によって、家という存在が変化する。熱と水分を媒介した物理現象をひたすら書き綴ることで、家が何かを語るんです。

3号 熱と水分かぁ。おもしろいですね。建築士ならではの方法論っていうか。

――鳥山さんは建築と小説には何か関連性のようなものがあると感じていますか。

鳥山 書き手としては、小説と建築は非常に似ていると思っています。いまの僕が、一筆書きではなく、かなり構築的に物語を作っているのも、建築士の仕事から影響を受けているものだと感じています。小説と同じように建物もまた、いきなりシルエットを描くことができるわけじゃないんです。まずコンセプトを掲げて、ゾーニングと呼ばれる空間の配置などについて考え、やがて人が行き来する動線を考えていく。いくつものフェーズがあって、最後に細部の設計です。どんな材料をどのように使うのか。細かいところまで突き詰めていく。いまの僕の小説の組み立て方は、それと似てますね。文章表現の細かなところに力を入れるのは、本当に最後の最後の作業なので。

3号 確かに、一緒ですね。

――逆に、小説の執筆が建築士としてのお仕事に与えている影響はあったりしますか。

鳥山 それについては、もうちょっと分析してみないとわからないですね。ただ、建築について考えるうえでも、言葉ってすごく重要なんですよ。何かアイデアを出す際、形だけを提示してみたところで、誰もOKを出してはくれません。自分がイメージしているのがどんな建物で、どのようなコンセプトを内包しているのか。そしてその建物を利用する人々がどう変化するのかを、言葉で説明していく必要があります。そしてこの説明をする際に「物語」というものを添えてみると、納得してくれる人はぐっと多くなる。上司のOKをもらうため、僕はよくこの物語を立ち上げるんです。

――建築の世界にも物語が必要だということですね。

鳥山 ちょうど次回作で、公共建築をモチーフにして、プロポーザルをテーマに書こうと思っていて。

3号 プロポーザルってなんですか?

鳥山 公共建築を建てるときって、公平性を重視するために設計者を募集するんです。複数の設計者から提案を募って、そこから一番いいものを決めます。その競争において、どう物語を提示するかっていうのがポイントになってくる。一組の提案者にフォーカスしながら、プロポーザルの特殊なルールのこととか、お金のこととか、いろいろ描けたらと思ってます。

3号 へぇ、おもしろそう。僕の次回作はみんなをびっくりさせたいので正直、内緒なんですけど、少しだけ言うと保安員(万引きGメン)の話です。どうぞご期待ください(笑)。

――最後に、現在のおふたりにとって、小説を書くという行為はどのように位置付けられるものなのか、お聞きしてもいいですか。

鳥山 はい。僕にとって小説の執筆は、家族との生活、建築の仕事と並ぶ、大切な3本の軸のひとつです。この3本があるからこそ、僕という人間は成立しています。建築業界で働いているからこそ、こうして生活が成り立っているし、それは小説にも活きることになった。そして、生活があってはじめて小説を書くことができるし、創作が日常を豊かなものにもしてくれる。だからもしも執筆活動を手放してしまったら、僕は人間としてのバランスを欠いてしまう。学生の頃までは、その時々で夢中になっていることがあればよかったんですけどね。いまはこの3本の軸理論で生きています。

3号 僕はやっぱり、どこまでいっても劇作家なんですよね。今回の小説は2カ月間、集中して書いただけですが、戯曲は20年、毎日毎日、食事をするように考え、書き続けてきました。だからもし小説を書く行為を奪われたとしても、いまのところ僕は困りません。いまのところは、ですよ。でも戯曲が書けなくなったとしたら非常に困る。それだけ長い時間、考えて書き続けてきたということなんです。本当に僕のすべてなんです。だからいつか小説も、僕にとって書かなきゃならないものになったらいいな。堂々と、「小説家です」とも名乗れる日が来たらいいなと思ってます。

(2025.12.22 オンラインにて)

プロフィール

-

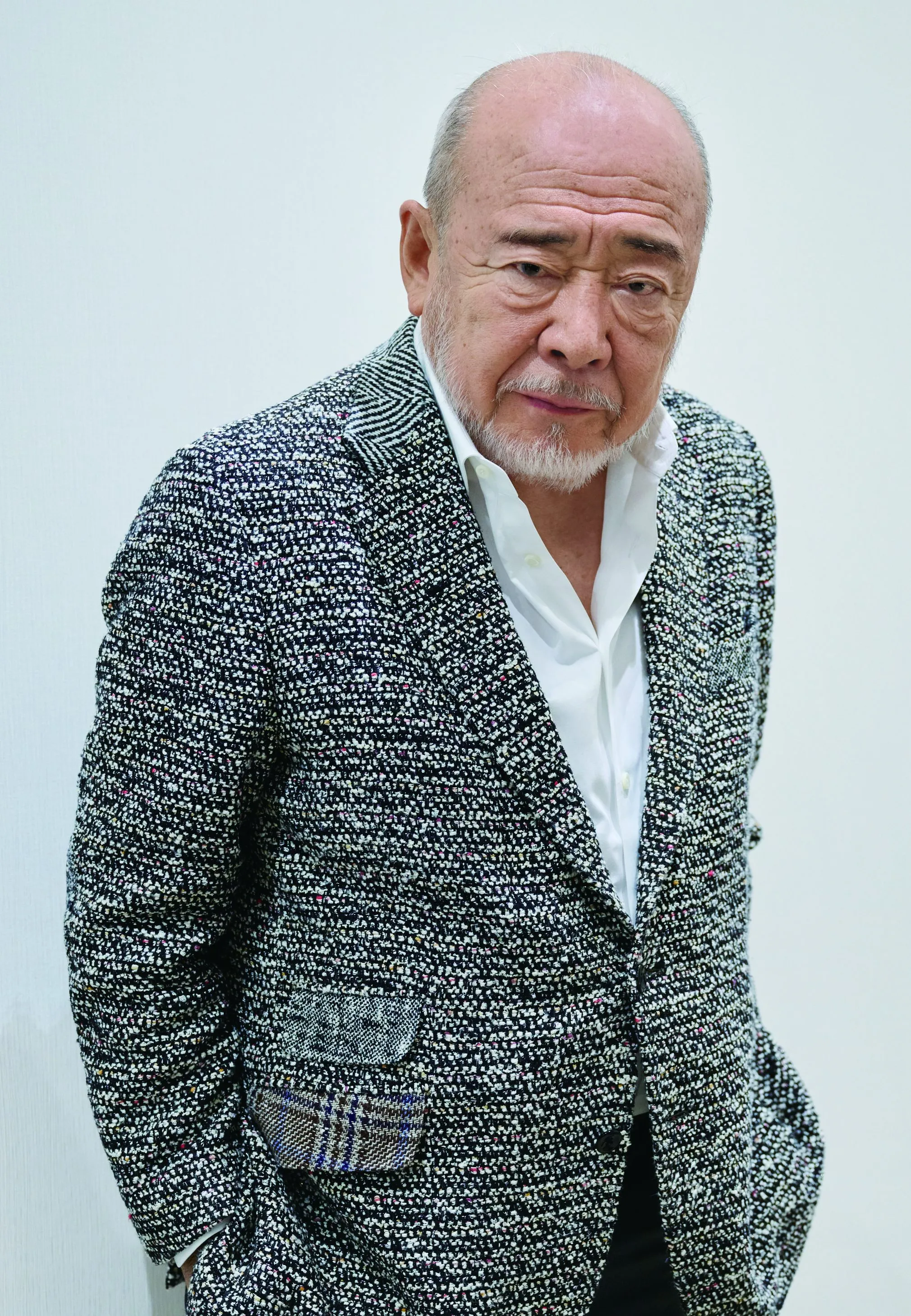

ピンク地底人3号 (ぴんくちていじんさんごう)

1982年生まれ。同志社大学文学部文化学科美学芸術学専攻卒業。劇作家・演出家。地上侵略をもくろむ怪人。2019年「鎖骨に天使が眠っている」で第24回劇作家協会新人戯曲賞受賞。2022年「華指1832」で第66回岸田國士戯曲賞最終候補。初の小説『カンザキさん』で第47回野間文芸新人賞受賞。

-

鳥山 まこと (とりやま・まこと)

1992年兵庫県生まれ。作家・建築士。2023年に「あるもの」で第29回三田文学新人賞受賞。2025年に『時の家』で第47回野間文芸新人賞受賞、2026年に第174回芥川龍之介賞を受賞。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!

新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。

-

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。