『これがそうなのか』刊行記念対談 永井玲衣×頭木弘樹(文学紹介者)「生まれたての言葉と出会う」

哲学対話を通して、言葉の生まれる現場を見つめる永井玲衣さん。

頭木弘樹さんも、話題の書『痛いところから見えるもの』で痛みを抱えた人の言葉を掬い上げています。

永井さんの新しいエッセイ集『これがそうなのか』の刊行を記念して、対話で波打つ言葉の海を、お二人に泳いでいただきました。

構成/綿貫あかね 画/星野ちいこ

災いから問いが始まり、それを言葉にする身振りに惹かれる

――『これがそうなのか』は、新語に隠された意味を問う第一部「問いはかくれている」、永井さんの言葉を育んだ読書体験を軸にした第二部「これがそうなのか」の二部構成になっています。頭木さんはどのように読まれたのでしょうか。

頭木 第一部は「推し」「あーね」など新語から話が始まりますが、そういった場合はたいてい、いま流行っているこの言葉にはこういう社会問題が反映されていて、いいことではないという批判に話が展開していくものです。でも永井さんは、「こんな言葉を使うなんて」と否定するのではなく、「なぜ使うんだろう」と話を深めていかれますね。そこが意外で、とても素敵だと思いました。

永井 そんなふうに読んでくださってありがたいです。わたしは全国いろいろなところに行って、人々ときき合い、考え合う場を作る対話の活動をしながら、そこできいたり考えたりしたことをエッセイ等に書いています。開く場所はさまざまで、学校や企業もあるのですが、最近はとりわけ強い体験をした人のところや地域に出向くことを大切にしています。

わたしは人が丹念に力を振り絞って探す言葉に惹かれながら、どんな言葉であってもそこに人の切実さがあると思っているんですね。対話をやればやるほど感じるのは、きいてみないとわからないということ。第一部は「推し」「あーね」など、コロナ禍やそれ以降に流行った新語を取り扱いましたが、その新語ひとつにさまざまな切実さやその人の人生の反映、断片みたいなものが潜んでいるんだろうなという思いがわいてきて、徐々に書き進めることができたように思います。

頭木 なぜその言葉を使うのかを考えていくと、切実さが表れてくる。そういう言葉は馬鹿にできないですよね。

永井 日常の経験で、人によっては「ちょっとしたこと」としてしまえるような断片にも、実はさまざまな切実さがある。そこに触れてしまうのが言葉や文学の力なのかなと思っています。

頭木 「あーね」の章に出てくる、「喫茶店のマスター的コミュニケーション」のお話も興味深かったです。カウンター席の女性の話をマスターがすごい返しで受け止める。ここも、普通ならくだらないと批判されるような話なのに、掘り下げる方向へと向かわれる。批判するほうへ行かないように意識しておられるのでしょうか。

永井 哲学っていいなと思うのは、どんなことでも馬鹿にしないところです。たとえば、目の前のコップをみんながコップだと言っているけれど、哲学は「本当にコップ?」「他の人にもコップに見えているんだろうか」「そもそもなぜコップと呼ばれているのか」と言い出すわけです。何を馬鹿なことを言っているんだと言わずに、探究しようとする。その身振りが面白い。何事でも世界の奥行きを確かめていけるのが哲学だと信じて、いろいろな対話の現場に足を運んでいます。するとそこで、きいてみなければわからない体験をたくさんするんですね。だから現場で教えられることは多いです。

――お二人はともに、人がふとしたときや止むに止まれず口にした言葉に胸打たれて、エッセイを書かれています。そういう言葉に惹かれるのはなぜなのでしょうか。

永井 昔から詩や文学に育てられてきて、対話の中で人々からぽろりと出てきてしまった詩のような言葉に出会うと、いつも心を動かされてきました。人は誰もが問いを持っていると思っていて、その問いの下に集って一緒に考えることが哲学ではないかという発想がわたしにはあるんです。では問いとは何かというと、ある種の災いのようなもの。恐らく痛みや苦労、悩み、違和感などと世間一般の呼び方で言われているようなものから問いは始まって、その言葉にならないものを人が何とか言葉にしようともがく。その身振りに出会い、惹かれてきました。対話で出会う人々の在り方と、その身振りが通底しているような気がします。なぜそれと出会うと心が震えるのかは、まだ自分でもわからないのですが、いまはその言葉を胸に置きながら深めていっているところかなと思っています。

頭木 『これがそうなのか』も含めて、永井さんの書かれるものはどれも詩みたいですよね。他のご著書をオーディオブックでも聴いたんですが、リフレインが心地よく、高まりが詩のようになっていくのが素敵だなと感じました。

永井 わー、嬉しいです。

頭木 ところで、僕は哲学対話を体験したことはないんですが、何かルールはあるのでしょうか。

永井 「約束」と呼んでいるのですが、よくきくことや、自分の言葉で話してみることですね。要は「カントはこう言っています」ということだけではなく、自分はこう思うというのを、拙くてもいいのでぜひ教えてほしいと伝えています。そして重要なのは「人それぞれでしょう」と諦めないこと。

頭木 第一部の最終章「問いをかくす言葉」でも、対話が終わってしまう言葉として「ひとそれぞれだから」「結局、承認欲求ですよね」「人間の本能じゃないですか」の三つを挙げておられます。確かにいろいろな意見が出ていても、これを言われちゃうと終わりですもんね。

永井 そうなんですよ。その三つは文学の言葉も閉ざしてしまう。じゃあ人それぞれの言葉というのは何であって、誰かの言葉をきくことによって生まれる言葉は何なのか、というふうに諦めないで対話をし、考えていく。そのしぶとさがあるといいなと思って、そういう約束にしています。

頭木 企業みたいな利益追求の場でもやっておられると知ってびっくりしました。

永井 哲学対話は人々の問いをきき合うところから始めます。企業で行うときは、よく「良いリーダーとは何か」とか、企業人としてのよそ行きの問いを立てられるんですが、皆さん本当にそれをやりたいですかと伺うと、やりたくないという答えが返ってくる。

頭木 え、そうなんですか(笑)。

永井 だから、皆さんがまだ言葉になっていないようなもやもやとしたものを問いの形にしてください、とお願いするんです。すると、出てくるのは本当に詩の言葉なんですね。「子どもの頃はあんなにドキドキしていたのに、大人になるとしなくなっちゃうのはなぜだろう」とか、「『趣味でスポーツをやっています』と言うと『ああ、いいですね』と返ってくるけれど、何が『いい』んだろう」というような。誰もが問いと同じように詩の言葉を持っているのに、なぜ語れなくなっているのか、というような問いにいつも襲われます。

頭木 面白いですね。『痛いところから〜』にも書いたんですが、僕は大学三年生で潰瘍性大腸炎という難病になって入院したとき、六人部屋だったんです。六人の年齢も職業も病気もそれぞれ違いましたが、苦しいものどうし、あれこれ対話することがよくありました。

永井 そうなりますよね。

頭木 ある患者さんが問診のときに、医者から「ここがズキズキするんですよね?」と聞かれると、逆らいたくなくて「そうです」と言ってしまう。後で「じつは“ズキズキ”じゃないんだけど」と他の五人に言うから、「それはちゃんと伝えないと。診断が違ってくるかもしれない」となって、次に医者から質問されたときになんて答えたらいいかを皆で相談したこともあります。でもその痛みを表現するのにふさわしい言葉が、既存の言葉にないんですよね。すると新しい言葉を作らなきゃいけなくなるから、だんだん詩人の会議みたいになってくる。中原中也の詩『サーカス』に出てくる「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」みたいな。突き詰めていくと、そういった文学的表現に自ずから到達してしまいます。

永井 なるほど。詩人の会議という表現が素敵です。

頭木 自分の症状を説明するような究極的に実用的なシーンで、意外にも詩が必要になってくるんですよね。

晶文社 定価1760円(税込)

「もっと普遍的で、美しくて、圧倒的な何か」それを追いかけ、海の中での潜水のごとく、ひとつのテーマについて皆が深く考える哲学対話。哲学のおもしろさ、不思議さ、世界のわからなさを伝える哲学エッセイ。

自分の文章よりも、引用の一行を光らせる

――作品に詩や短歌、哲学者の言葉などをたくさん引用されているお二人ですが、その意図は何でしょうか。

頭木 僕の病気の話というのは、あくまで僕個人のことでしかなく、他人にはどうでもいいことですし、たとえ理解しようとしてくれても、同じ経験をしていないとわからないという壁があります。でも、そこに文学の言葉を置くと、文学というのは普遍性がありますから、私の体験と重なるところもあれば、他の人の体験と重なるところもあります。その重なり合いによって、いくらか伝わるし、わかってもらえるんです。

永井 不思議ですね。わたしはこれまで本にすごく助けられてきました。世の中にはストーリーを楽しむ本がたくさんある一方で、このたった一行に出会っただけで人生が変わってしまった、なぜかあの一行だけが忘れられない、そういう言葉の強度に揺り動かされるような読書をしてきたんです。

頭木 文学は追い詰められたときに救いになりますよね。病院の六人部屋でも、ほとんど本を読まなかった六人がいきなりドストエフスキーにはまったことがありました。

永井 対話の場で出会った人の語りや文学の言葉で、忘れたくない、なかったことにしたくない言葉があることを紹介したくて、文章を書いているところがあります。だから自分の文章よりも引用とか、みんなに知ってほしい言葉を優先して書くことが多いんです。頭木さんの文章も素敵で、特に引用が光っていますよね。

頭木 引用に一番光ってほしいですね。できれば、その一行の引用に出会ったことで、出典の本全体を読みたくなる、ということも起きてほしいです。

文藝春秋 定価1870円(税込)

潰瘍性大腸炎から腸閉塞まで――。絶望的な痛みと共に生きてきた著者がゆく“文学の言葉”という地平。なぜ痛みは人に伝わりづらいのだろう? 「痛い人」と「痛い人のそばにいる人」をつなぐ、かつてなかった本。

対話で偶然生まれた初めての言葉に出会えた喜び

――第二部は、永井さんの読書体験をなぞりながら、そこで出会った言葉を紐解いています。

永井 頭木さんの読書体験をお伺いしたいです。

頭木 僕が本を読むようになったのは二十歳で難病になってからで、それまではぜんぜん読んでいませんでした。永井さんは詩や文学に育てられてきたとのことですが、どういうふうだったんでしょう。僕にはそういう子ども時代の経験がなくて。

永井 わたしにはもう本しかなかったんです。川下りとか花火とか、みんなが幼少期にやるような経験が人より少なくて、代わりに本だけがある子どもだったから、ある意味孤独でした。世界が耐え難かったから本を読んでいたともいえます。最近よく思い出すのが、大変な状況にある子どもと一緒に過ごしている友達が言っていたことです。その子どもが友達に「あのね、僕の家の隣の室外機からロサンゼルスの音がするんだよ」と言うので、「ロサンゼルスの音ってどんな音?」と友達が聞いたら、「アメリカの音だよ」って。たったそれだけなんですが、すごくよくわかる。つまりロサンゼルスの音というのは、彼にとってここではないどこかの音であり、でも魔法の国とかではなくて室外機から聞こえる音だと夢想している。それがわたしには本のような感じがするんです。ここではないけれど、まったく別の場所ではない何かとしての言葉や本の世界。そういうものが自分には必要だったんだと思いますね。

頭木 僕は子どものころ、自然の豊かなところに暮らしていたせいか、本を読もうとしても、本の中の世界では風も吹いていない、虫もはっていない、鳥や獣も鳴いていないと、なんだか書いてないことばかりが気になって、入りこめませんでした。本には現実のごく一部しか描かれていなくて、現実のほうが豊かな気がして。でも病気になってから読んでみると、文学は、言葉にならない現実をどうにかして言葉にしようと頑張ってくれている場だと感じて、「文学がなかったら困る。なんて大切なんだろう」と初めてわかりました。

永井 現実の一部しか本には描かれていなかったというのは面白いですね。いまもそんなふうに感じられることはありますか?

頭木 いまは逆に、本の中にないものは気にならないです。そこで初めて何が言葉になっているか、どういう現実が初めてとらえられているか、ということがいちばん大事だと思っています。

永井 対話の中では、この瞬間に偶然言葉になっちゃったというところに出会うことが本当に多い。生まれたての言葉に出会えるんですよね。

世の中は不条理なもの、とカフカが教えてくれた

――第二部でも文学の言葉がたくさん引用されています。頭木さんは『絶望名人カフカの人生論』を編訳されたほどカフカがお好きですが、永井さんも「恥辱だけが」の章で、カフカの『審判』の一節を書き写したと書かれています。

頭木 僕の場合、本を読み始めたきっかけがカフカだったんです。突然難病になって、病院のベッドで寝ているしかなくなったとき、カフカの『変身』を思い出したんです。突然虫になって部屋から出られなくなるのは今の自分と同じだと。中学生のとき夏休みの読書感想文のために読んだことがありました。いちばん薄い文庫本だったから選んだだけなんですが。そのときは不思議な小説だと感じたように思いますが、入院中に再読してみると、不思議どころか、ドキュメンタリーだと思いました。自分のこと、周囲のことがじつに正確に書いてありました。もうびっくりして、文学ってこんなにすごいものだったのかと思いました。

永井 カフカの作品にはどこか「ほんとうのこと」が書いてありますよね。本にも書きましたが『審判』を読んで、カフカに「世界には訳のわからないことがとにかくたくさんある」とはっきり言ってもらえた感じがあった。それは本の中だけでなく、わたしたちの生きる社会も同じ。だからといって正解があっても困るし、そのほうがしんどいはずです。カフカが書いている不条理な世界のありようは、「いや、世界ってこういうものだから」「これが正解だから」というものを突き崩してくれる。それはすごい絶望であり希望でもあるから、何度でも引用してしまうんです。

頭木 『変身』も『審判』も、もう一行目からすごいですもんね。虫になったとか、理由はないけど逮捕されるとか。

永井 頭木さんの『絶望名人カフカの人生論』は出てすぐ読みましたよ。当時ずっとバッグに入れて持ち歩いていました。

頭木 なんと。それは嬉しいです。

頭木弘樹・編訳

『絶望名人カフカの人生論』

新潮文庫 定価649円(税込)

「いちばんうまくできるのは、倒れたままでいることです」。これは20世紀最大の文豪、カフカの言葉。日記やノート、手紙にはこんな自虐や愚痴が満載。誰よりも落ち込み、誰よりも弱音をはいた、カフカの元気がでる名言集。

聞くことや受け取る能力、本当の気持ちを言語化する力を磨く

――最近は言語化能力についての本が出版されるなど「話す」「伝える」言葉にスポットが当たっていますが、対話の場面ではむしろ「聞く」「受け取る」ことが大切なのでは、とお二人の話で気づきました。

頭木 最近オープンダイアローグ(もともとは精神医療の現場で、当事者やその関係者が集まって行っていた対話の方法)というのを初めて体験したんです。そのとき友達役をやったんですが、本当の友達じゃないから、返事をする必要もなく、ただ黙って聞くだけになりました。それは退屈なんじゃないかと思ったら、ぜんぜんちがったんです。すごくじっくり人の話を聞けて、こんなにちゃんと聞いたことはないと、感動しました。どういうことかと考えてみると、普通、誰かと話しているときって、「どう返事をしようか」とか半分考えながら聞いているんですね。そのせいで本当には話を聞けていない。そのことに初めて気づきました。対話って日常でずっとやっていることなのに、まだまだ発見や可能性を秘めているんだなと思いましたね。

永井 対話は話し合うよりもきき合うことだし、みんなできくことに真剣になってみる場。全員で集中してきこうというところから始めるからこそ、励まされて一緒にきけたり、もっとききたくなったりという場が立ち現れやすくなるのかもしれません。

頭木 なるほど。

永井 言語化に関しても、いま話題になっているビジネスシーンでの言語化と、しんどかったり大切だったりする何かを言葉にしようと奮闘することとは全然違うような気がして。人が決死の思いで絞り出したひと言を手渡されたとき、そこから何がきこえてくるかに耳を澄ませるとか、沈黙をそっと見守るとか、受け取り方についてもっと議論されてもいいんじゃないかと思います。

頭木 ほんとにそうですね。カミュの小説『ペスト』でも、こちらは「最も真実な悲しみ」を語りたいのに、相手は「あり来たりの感動や市販の商品みたいな悲しみや、十把ひとからげの憂鬱などを心に描いている」ので伝わらない、ということが書いてあります(宮崎嶺雄訳、新潮文庫)。聞いてもらうためには、相手に合わせてありきたりに語るしかないと。そうではない対話をしたいですよね。語るほうも、本当の気持ちを何とか言葉にできないかとがんばり、聞くほうも、ありきたりな理解に落とし込もうとせずに、相手がどういう気持ちを語ろうとしているのか、がんばって耳を傾ける。

それでいうと、第二部の「もっとください」の章は「きく」話ですが、永井さんが受けた授業で「もっとください」と言った先生はすごいですね。「もっとわかりやすく説明しなさい」の対極ですね。病院の診察でも、医師が「もっとください」と言ってくれたらいいんですが(笑)。さっきの“ズキズキ”のように、自分の痛みや苦しみはなかなかうまく言葉にできないから、「早く正確に」と圧をかけられると、焦ってますます言葉が出てこない。宮古島で入院したときに驚いたのですが、向こうの病院では忙しいはずの医師や看護師がゆっくり話を聞いてくれるんです。すると患者も落ち着いて話せるから、むしろ診察時間が短くてすみ、すぐに順番が回ってくるんです。

永井 対話でも同じです。たくさん話す人は、きかれていない人でもあるなと思うようになりました。

頭木 東京の病院の待合室には、話がくどくて誰にも聞いてもらえないお年寄りがよくいました。お年寄りの話はくどいものと思っていたのですが、宮古島ではそうではありませんでした。本気でじっくり聞いてもらえるから、いちどで話が成仏するんですよね。

永井 話が成仏するっていう言葉が頭木さんの『口の立つやつが勝つってことでいいのか』に出てきて、まさにそれだと思いました。これは本当にいい言葉。出会って良かった言葉のひとつになりました。

新着コンテンツ

-

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日

インタビュー・対談2026年02月06日ピンク地底人3号×鳥山まこと「言葉と物語が立ち上がるまで」

選考委員も「好対照」と評した作品で第47回野間文芸新人賞を同時受賞したお二人。贈賞式から間もない高揚感のままに、語り合っていただきました。

-

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日

お知らせ2026年02月06日すばる3月号、好評発売中です!

新作小説は上田岳弘さん、古川真人さん、佐倉ユミさん、三角みづ紀さんの4本立て。ピンク地底人3号さんと鳥山まことさんの対談もお見逃しなく。

-

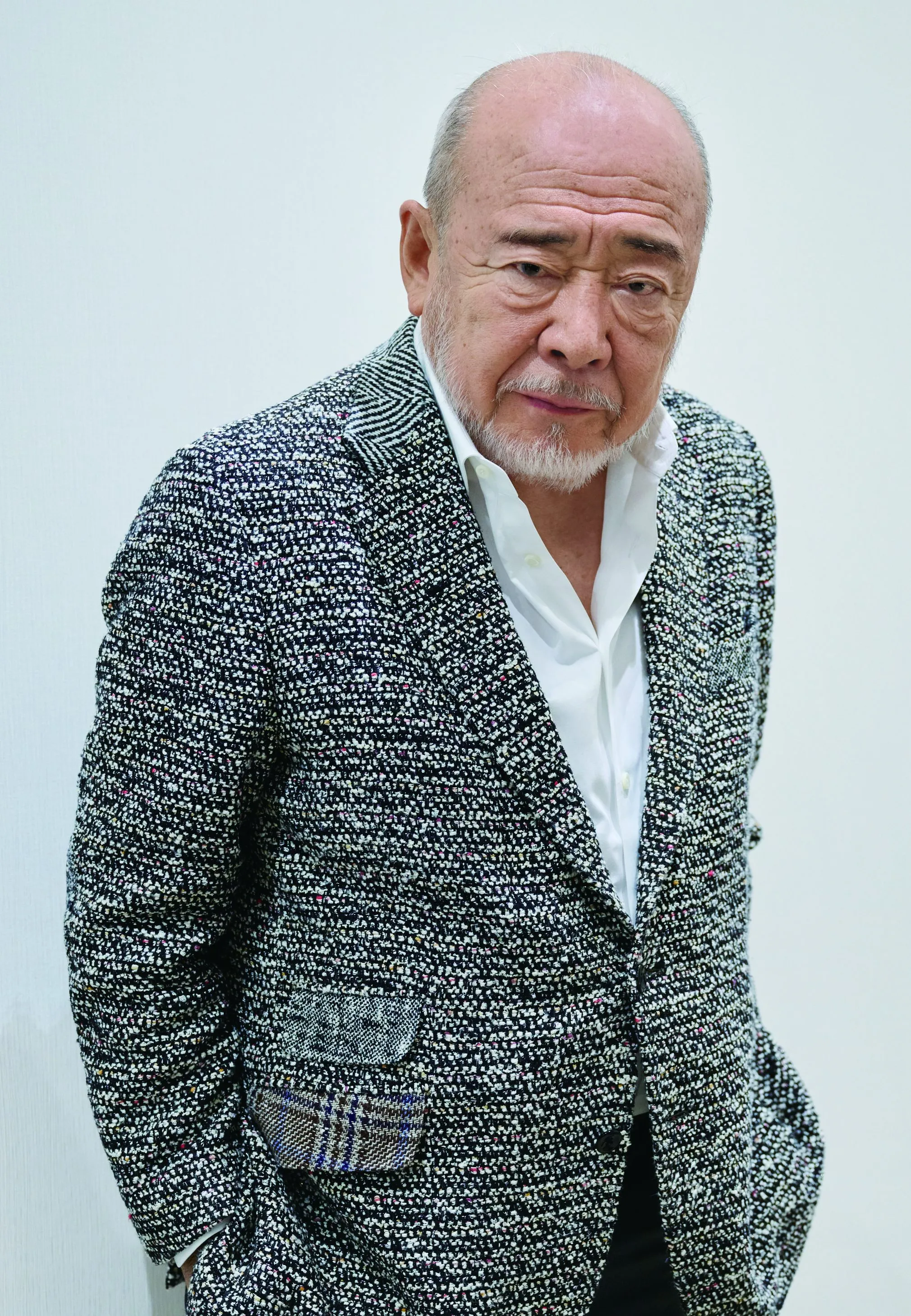

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日

インタビュー・対談2026年02月05日北方謙三「歴史に仮託して現代人の心情や行動原理を書く。それが私の歴史小説であり歴史小説観です」

40年来のファンから、最近読み始めたという方まで、幅広い読者が集つどった熱気あふれるイベントの一部をお届けします。

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日森羅記 二 揺籃の塵

北方謙三

クビライ、ついに大モンゴル国の帝に。さらなる脅威に鎌倉幕府は、いかに立ち向かうのか……。蒙古襲来を描いた歴史巨編、堂々第二巻!!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日超巨大歩行機ゴリアテ

椎名誠

椎名誠が独自の言語感覚で紡ぐ、ファン待望のSF短編集!

-

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日

新刊案内2026年02月05日粉瘤息子都落ち択

更地郊

第49回すばる文学賞受賞作。パワハラで退職した主人公の、だるくて切実、くだらないのに沁みてくる、令和最強の“底辺”青春小説。